「質疑時間の分配」の謎を可視化してみる

衆議院での予算審議も終わり…というところで、質疑時間の分配について調べたことをまとめます。

与野党の時間分配

与野党の質疑時間をどう分配するかは、よく話題になります。

例えば上記の記事では、過去には与党:野党=2:8が相場だったが、安倍政権下に与党の配分拡大を強く推し進めた結果、3:7となったと紹介されています。

しかし、2021年以降の割合を見ると概ね、

・衆議院では与党:野党=2.2:7.8

・参議院では与党:野党=3:7

となっています。衆と参でも割合は異なるようです。

今国会の衆議院では、与党3:野党7の提案が与党からあったものの、野党は2.5:7.5を主張し、与野党で折り合いがつきませんでした。予算審議は委員長の職権セットでスタートしましたが、2/27までの予算委の質疑時間をみると、与党:野党=2.2:7.8で落ち着いたようです。

野党間の時間分配—マイナーすぎるトピックー

野党全体の質疑枠が決まると、野党内の質疑時間の分配になります。衆議院の委員会先例集では、質疑時間は各会派の所属議員数をベースに割り当てるとされています。しかし、実際のバッター表などを見ていると、必ずしも厳密な所属議員数割にはなっていないように思われます(そもそも、与野党間の時間配分が所属議員数割ではありません)。そうすると、

与野党間の時間配分が上記のように決まるとして、野党同士の質疑時間の分配状況はどうなってるのか? 議員数ベースの時間配分との差異はどの程度で、どんな説明ができるか。

時間配分は政治状況によって変動する? 政治的なツールにもなる?

純粋に所属議員数割ルールとする場合、1人などの極少数の会派は発言時間が30秒だけとかになってしまう? 発言機会の保障規範は存在してる?

少数会派の権利保障については衆参でも差異があるところ、質疑時間の割当てでも衆参の違いがあるのか? などなど気になってきました🐏

以下では、2021年通常国会以降の予算委員会における野党の質疑時間について、所属議員数をベースに算出した理論値と、実際の時間数の差を計算し、どの党からどの党へ質疑時間が分配されたのかを計算しました。

なお、実際の各会派割当時間については、各党がTwitter上にアップしている予算委員会のバッター表を参照しています(会議録データから発言量の推移を見るのが良いのですが、バッター表の方がより正確なのと、コードを準備する気力体力が…)

衆議院における野党内の時間分配

先にまとめ:衆議院の場合、各会派所属議員数の比率をベースに、野党多数会派から少数会派への時間の融通が見られるものの、野党間の力関係や競争関係に応じて融通の仕方に変化がみられるようです。

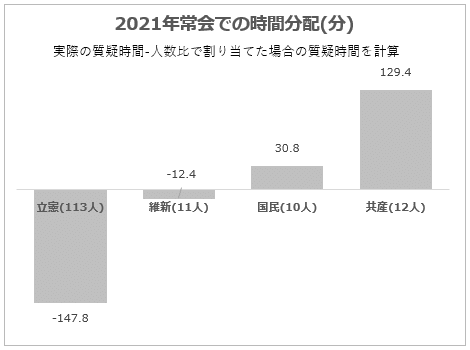

2021年通常国会:立憲から特に共産への分配が多く、維新は減る

2021年当時、予算の委員会派は人数が多い順に立憲、共産、維新、国民の4会派です。多い順と言っても、共産(12人)、維新(11人)、国民(10人)で、野党内では立憲が圧倒的多数(113人)となっています。

このとき所属議員数の比率に比して実際の質疑時間が少なく出たのは立憲と維新の2会派、対する国民・共産は所属議員数に比して質疑時間を多めに確保しています。

なぜか維新だけが12分間も減っていますが、時間調整などで1分に満たない質疑時間削減が散り積もったものと思われ、手当てするような時間配分も行われなかったということでしょう。これを踏まえると、立憲が分配した約2時間半のうち、2時間が共産に、30分が国民に分配されたと言えそうです。

2021年通常国会の野党勢力図としては、来る衆院選に向け、立憲・共産・社民・れいわの4党が野党共闘で合意、国民はこれと少し距離を置き、維新は第三極として他の野党とは完全に別路線という状況。野党第一党の立憲が、自身との距離の近さに応じて質疑時間を配分した結果と考えることもできそうです(維新の議員が、維新にだけ質疑時間の配分がないことに苦言を呈する場面も記憶に残っています)。

2022年通常国会:立憲・維新から国民への分配?

2021年秋の衆院選を経て、維新は人数を4倍に伸ばし、野党第二党に躍り出ます(11人→41人)。その後の通常国会では、立憲だけでなく維新も質疑時間を拠出する側に回り、国民・共産・有志の3会派が分配を受ける形となりました。

中でも特に多くの時間を与えられたのは、2021年通常国会とは異なり国民という結果になっています。2021年衆院選後の臨時会では維新・国民の枠組みで法案提出をするなど、維新が国民を引き込む動きもみられる中で、立憲・維新双方とも時間を分配をすることで国民を自身の陣営に引き入れようとしているともとれるかもしれません。

しかし、この後、国民は本予算賛成という大奇策に打って出た結果、報道によると、立憲はその後の各委員会において国民への質疑時間の分配をやめるとの対応をとったとのことです。2021年通常国会の対維新のように、2022年には国民に対して「質疑時間の分配取り止め」という権力が行使されたと見ることもできそうです。

2023年通常国会:立憲から維新以外の野党へ分配

2023年の通常国会では、立憲だけがかなり多くの時間を拠出し、維新以外の4党に時間を分配している様子がうかがえます。対して維新は、2022年の通常国会ほど、時間を拠出することはやめたようです。2022年臨時国会以降、立憲と維新の協力関係が構築され、維新としても「時間分配」による他会派の引き入れを考えなくてよくなったということでしょうか。

分配を受ける側で見ると、維新以外の野党4党への分配は、人数に応じてかなり機械的に分配されているようです。これも、立憲・維新のさや当てが終わり、野党第一党・第二党の関係が良好な結果、どこかの党をひいきする必要がなくなった結果と解釈できそうです。

質疑時間と議席数の関係性をグラフにしてみました。真ん中の斜線が議席数ベースの線で、点線が実際の配分です。これでみると、維新は出しても出さなくてもいいくらいの位置。今後も時間拠出を積極的にするかは微妙なところですが、野党内のリーダーシップ・存在感を示すために再び拠出することもありそうです。

衆議院の場合小括

以上、この3年間の経過を追うと、野党内の大会派は、協力関係にある会派には自身の持つ質疑時間の枠を融通し、非協力の場合には分配を止めるといった形で、質疑時間の分配を通じて他の少数会派の動きに影響力を行使する姿が見えてきます。

参議院における野党内の時間分配

参議院についても、衆議院と同様に、所属議員数をベースに算出した理論値と、実際の時間数の差を計算しました。すると、参議院では衆議院とは異なる論理での質疑時間の分配が行われていることが分かりました。

衆議院では立憲から共産への時間分配が目立った2021年通常国会ですが、参議院では共産党の質疑時間が過大に出ている点は共通するものの、野党第一党はそれほど時間を拠出していないのが特徴です。むしろ、人数比割との差で見ると維新も国民も質疑時間が過小評価されています。

このグラフを見ると、参議院ではどのような分配の論理が動いているのか分かりにくいのですが、質疑時間の実数を見ると、何が起きているのかが見えてきます。以下は、同じ2021年通常国会の、野党各党の実際の質疑時間数を表したものです。

共産党の質疑時間を確保するために維新・国民の質疑時間が削られているわけではなく、立憲以外の3会派の質疑時間は横並びとなっています。

参議院の質疑時間の割当て方式は、2022年参院選での改選後の議席割合で見てみるとさらに分かりやすいということで、今度は2022年臨時会における参議院での予算委の質疑時間の割合を示します。

上記のグラフでは、横軸に野党内の議席数のシェアを、縦軸に野党内の質疑時間のシェアをプロットしています。議席数に応じて質疑時間が増えるのであれば、上記グラフの斜線上に各会派がプロットされるはずですが、参議院では、階段状に各会派がプロットされています。これを見ると、おそらく

・野党内の議席シェア10%未満(今回は5人)なら、質疑時間のシェアは5%

・野党内の議席シェア10~20%(今回は10人~)なら、質疑時間のシェアは10%

といった形で、閾値を超えるとこれに応じた質疑時間が確保される仕組みになっていそうです。たとえ2人の会派でも、5人の会派とほぼ同じ程度の時間が確保されます。

参議院における野党内の質疑時間の分配は、衆議院に比べるとかなり機械的であり、野党の大会派から少数会派に対し、「質疑時間を分配する」という権力が働きにくいように思えます。

人数比に限らず委員長ポストを野党にも任せるなど、衆議院に比べ少数会派の権利を保障する傾向にある参議院の特色が、質疑時間の分配ルールにも表れていると考えることもできそうです。

与党内の時間分配

最後に与党内の時間分配について簡単にご紹介します。

自民・公明の間での時間の分配ですが、これも2021年以降の予算委員会審議で計算したところ、人数比で割り当てられた時間よりも約20%の時間を自民から公明に分配するというのが最近の傾向のようです(ガムソンの法則からズレすぎ!)。

これについては、上記の野党間のような衆議院・参議院の違いがなく、与党内で何らかの取決めがあるのでは、と思ったところです。

まとめ

衆議院では議員数割をベースにしつつ野党内多数会派から少数会派への質疑時間の分配が行われる。この際には、その時々の政治状況に応じて、協力的な関係にあるものへの分配が手厚く行われる。

参議院では、所属議員数が一定の閾値を超えるとそれに応じた質疑時間がある程度機械的に分配される。少数会派の時間保障が厳密な一方、中途半端な人数の会派は割を食う。他方、機械的に決まる分、大会派からの政治的コントロールを受けにくい。

連立与党内は野党間とは異なる論理で質疑時間の分配が行われている。衆参の違いに関係なく、議員数ベースに+20%程度の時間が自民から公明に分配されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?