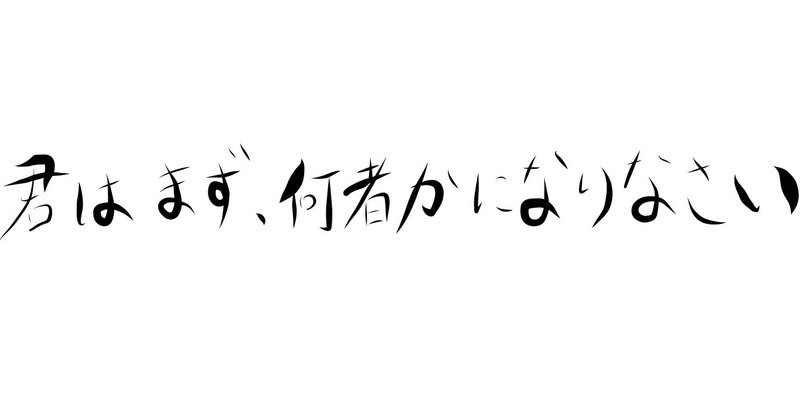

TureDure 21 : 「君はまず、何者かになりなさい」

何かと忘れられない言葉というものがある。このTureDureのタイトルがその中の1つである。この言葉をぼくにくれた人と初めて会った日のこともぼくはついでに忘れていない。その人のことはここでは仮に「目出し帽さん」と呼ぶことにする。

悲惨な仕事現場を読者の皆様は経験されたこともあると思う。その時のぼくもその最中であった。世の中にはいろんな人がいて、人によって閾値も違う。自分が抱えられる重荷の総量が、他の人も同じ量抱えられると思っていてはいけないということをぼくはその現場で学んだ。

まるでお通夜状態の仕事現場に、まさしくお通夜の帰りにやってきたのが目出し帽さんだった。のちに彼が言うに、その時の仕事現場は「なんじゃこりゃ」という状態だったらしい。それくらいひどい有り様であったということである。不思議なもので、別に物が散らばってるとか、リソースが足りていないとかそういう類のことじゃない。人と人のコミュニケーションは時にヤバい空間を生み出すこともある。心霊スポットとかに足を踏み入れた時に、全感覚器官がサイレンを鳴らすあの感覚を、目出し帽さんも覚えたんだと思う。そんな錠剤と、涙が溢れる現場で、ぼくと目出し帽さんは出会った。

目出し帽さんとぼくはひとまわり年齢が違うが、まるで兄弟のように過ごした。今でこそぼくはひとまわり年齢が上の友人がたくさんいるが、目出し帽さんはその中でも旧友になっただろう。目出し帽さんの子供はぼくと同じくらいの年齢だったので、時にはまるで父親のような面影を見せることもあった。

目出し帽さんとぼくはそれなりの仕方で、大変なことの方が多い現場に息の吸える場所を築いていった。本当ならトイレの個室にこもって時間をやり過ごしたいような仕事であっても、そうした気のおける同僚がいるだけでなんとかやっていけるどころかそれなりに楽しくもなってくるものだ。おかげでぼくはそうした目まぐるしい日々から学びを多く得られた。

目出し帽さんとの日々はおよそ2ヶ月程度であったが、その後、学部4年生になり、進学を決意した時に1年ぶりに目出し帽さんと再会した。新宿の伊勢丹前に集合し、世界の山ちゃんへと向かった。その時も目出し帽さんは意気揚々と現れ、いつもと変わらないオヤジギャグを連発していた。その時一緒に来てくれた目出し帽さんの友人(背筋さんと名付けよう)もニコニコしながら、綺麗な背筋で手羽先を頬張っていた。ぼくが進学することにしたことを2人に話すと、目出し帽さんは「なんだよ〜うちじゃないのか、ハンコ持ってきたのに〜」と冗談めかして言った。今思うとあれはきっと冗談じゃなかったんだと思う。

ぼくが目出し帽さんから冒頭の言葉をもらったのはこの時だ。

ぼくはその時燃えていた。インプロは俳優訓練として使えること、インプロの考え方にはこんなものもあって、とてもいいものだ、そしてぼくはそれを人に教えることができる!そうした熱さを、2人に語っていて、背筋さんはぼくの願い通りのリアクションをしてくれた。「うちでも教えてもらいましょうよ」。背筋さんが言ってくれたその言葉にぼくの胸は踊った。しかし、目出し帽さんは神妙な面持ちだった。快く思っていないことはわかった。

「堀くんね、君はまず、何者かになりなさい」

彼がそう言ったことでぼくにとってよかった流れはぐいっと元の木阿弥となってしまった。ぼくは少し、目出し帽さんが憎かった。なぜ、水を差すようなことを言うのか、どうしてぼくを応援してくれないんだ。ぼくのエゴはきっと目出し帽さんにも伝わっていたことだろうと思う。

そして翌年、目出し帽さんは帰らぬ人となった。

その知らせをぼくは友人づてに知った。きっと働きすぎたんだろう、そう思った。ぼくがその知らせを受けたのはお別れの会の前日とかだったと思う。物理的にその会に行くことができなかったので、ぼくはその人にきちんとさよならを言えていない。代わりに、LINEを送った。もう既読はつくことはないとはわかっていたが、あなたのことが好きだということ、あなたと過ごした日々は楽しかったということ、またあなたと新宿の世界の山ちゃんでお酒が飲みたいということを書いて送った。もちろん4年経った今でも既読はつかない。

ぼくは目出し帽さんとの最後の言葉のやりとりであったあの言葉を時折思い出す。もし今、目出し帽さんに会えたなら、ぼくは何者だと名乗るだろうか。インプロについて熱く語っていたその当時は、名乗れなかったのだが、今ならきっとこう言える。

「目出し帽さん、ぼくは、インプロバイザーです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?