finaleを使った楽譜浄書の個人的やりかた (3/3) 浄書編

今回は前回までに要素を入力したトロイメライの楽譜を読みやすいように整える浄書の作業をしていきます。

初回 → finaleを使った楽譜浄書の個人的やりかた (1/3) 準備編

前回 → finaleを使った楽譜浄書の個人的やりかた (2/3) 入力編

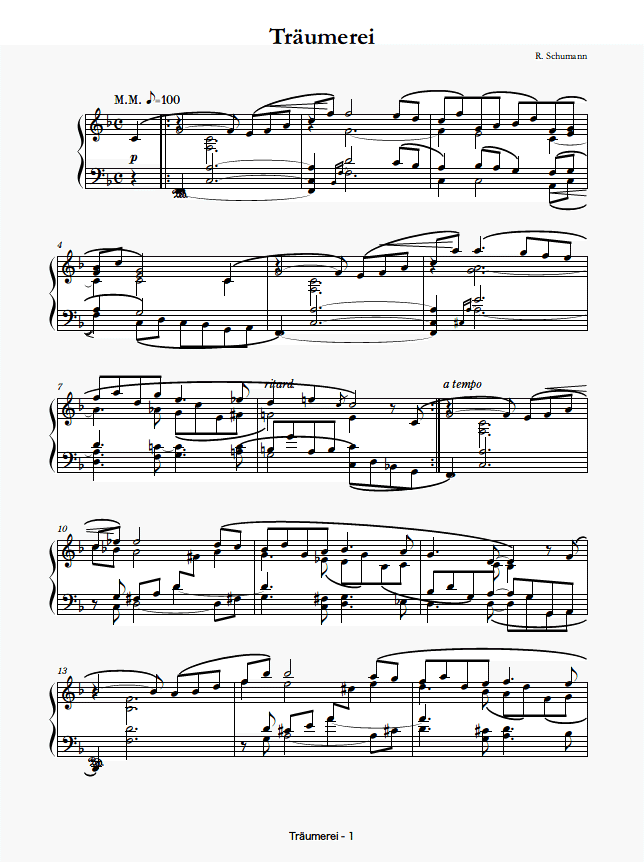

現段階ではこんな感じ(↓)。自動で衝突を回避する機能の多くをオフにしてるせいもありますが、派手にぶつかりまくってます。

次のような手順で作業していきます。

・小節割りを決める

・符尾と連桁の調整

・臨時記号の調整

・休符の高さ調整

・スペーシング調整

・他もろもろの調整を一気に

・組段の配置

小節割りを決める

簡単に言えば1段に入れる小節数や、1ページの段数を決める作業です。

ふつうは1段あたりの小節数を変更する操作で行うのですが、私はより精度の高い楽譜にするために別のある操作も併用します。しかし、それを説明するとながーくなるのでそれはまたの機会に。

今回はこんな感じ(↓)で1ページに収めました。

符尾と連桁の調整

符尾(ふび=いわゆる音符の棒)の長さと連桁(れんこう=旗のかわりに複数の音符を結ぶ線)の角度を調節していきます。

まず、連桁のない音符の符尾の調整はプラグインでやってしまいます。連桁の整形はオフにしています。

つぎに連桁の角度を調整していきます。調節ルールにはいろいろな考え方があり、欧米の楽譜と日本の楽譜でも様式に違いがあります。しかし、それを説明するとながーーくなるのでまたの機会に。

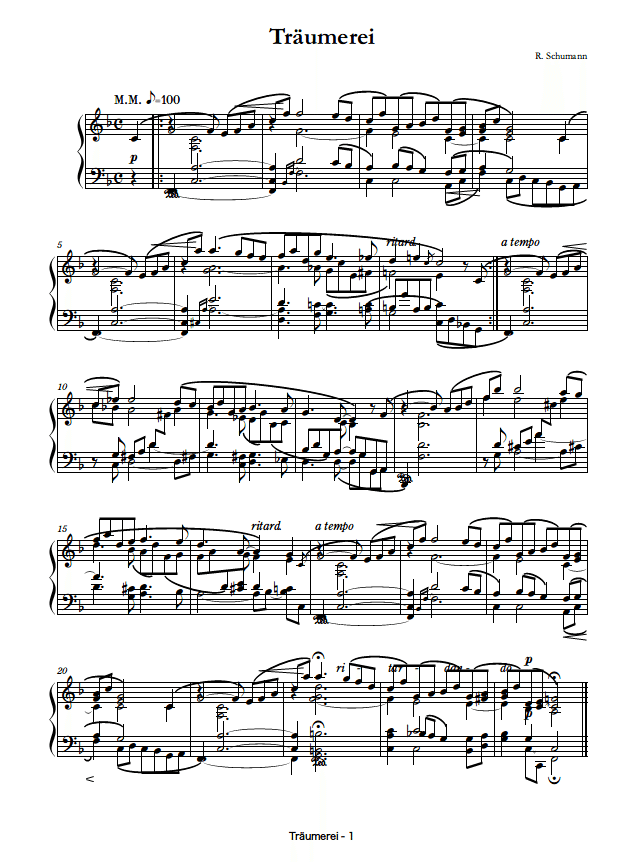

調整前(上)と調整後(下)の比較はこんなかんじ。微妙に違うのがわかるでしょうか?

後ほどオブジェクトの配置や五線の間隔を調整するときに必要があればさらに変える場合もあります。

なお、ピアノの大譜表などに見られる五線をまたぐ連桁(今回は10,14,16小節に見られる)はこの時点では調整しません。これらはあとで五線の間隔を調整したときに手入れします。

臨時記号の調整

和音に付く臨時記号の配置で調整すべきところがあれば調整します。たとえば次の例では(A)は間隔が空きすぎているので(B)のようにコンパクトに詰めます。(これくらい自動でやってほしいんだけどなあ…。)

休符の高さの調整

ひとつの五線にふたつ以上の声部があるときは、ぶつからないように休符の上下位置を調整します。調整前(上)と調整後(下)の比較はこんなかんじ。

ソフトのデフォルト設定でもいちおう避けてくれますが、微妙な形になることも多いので私は自動調整をオフにしています。

スペーシングの調整

浄書の核心と言える作業のひとつかもしれません。簡単に言うと音符の間隔調整のことです。パソコンで作られた楽譜でなにか読みづらい…と感じる場合、スペーシングが適切でないことが多いです。

ただし、スペーシングは完璧を目指しすぎると泥沼にはまるので、演奏者がひっかかりを感じず音楽を読み取れれば十分です。具体的には、実寸でプリントしてピアノの譜面台に置いて弾きながら肉眼でわからないレベルの誤差は気にしなくてよいでしょう。

スペーシングのルールや、finaleで効率的にスペーシング調整の作業をするノウハウなども色々とありますが、説明するとながーーーくなるのでそれはまたの機会に。

あ、そうそう、この作業以降は自動スペーシングを切っておきましょう。せっかく調整したのにあとでパーになったら悲しいですからね。

調整前(上)と調整後(下)の違いはこんな感じです。微妙な違いに見えるかもしれませんが、これが積み重なると楽譜の可読性が違ってきます。

finaleは良くも悪くも仕様や設定に忠実な挙動をするので、仕様をわかった上で適当な設定や操作をすればあまり変なことにはならないのですが、ヘタな調整のしかたをすると痕跡が残ります。(市販の楽譜で、ここが変になってるのはこういう操作で修正したんだな…とわかっちゃうことも。)

他もろもろの調整を一気に

さて、ここまで来たらラストスパートです。ぶつかっている記号や文字の位置、スラーの形、五線の間隔、その他調整するべき箇所をすべて調整します。

作業は1段目が完成したら2段目、3段目…というふうに、組段ごとに進めていきます。やることリストはざっと次のような感じです。必ずしもこの順番通りというわけでなく、手順前後もあります。ここは根性とセンスです。

・付点の位置調整

・タイの調整

・スラーの調整

・加線の調整

・アーティキュレーションの位置調整

・変形図形の位置調整

・発想記号の位置調整

・歌詞、コードの位置調整

調整前(上)と調整後(下)はこんな感じ。いよいよまともな楽譜に…!

コレもあまり完璧を目指すと泥沼にはまるので適当な落としどころを見定めます😅

組段の配置

組段同士を適当な間隔で配置します。上下のはみ出しが大きい段などは必要に応じてマージンも調整します。

今回は1ページ5段です。こういう(↓)よく使うメニューをショートカットキー一発で呼び出せるようにしておくと便利です。(ほとんどのメニューや操作はショートカットを割り当てられます。)

仕上げ

あとはページテキスト(タイトルとか作者とか)の位置を調整するなど仕上げをします。

出来上がったら一度プリントして校正しましょう。たいてい間違いがわんさかと出てきます。できれば自分以外の人のチェックも入ると確実です。(今回はサンプルなので軽くチェックしただけですが)

これで完成です🙌

短時間でざっくり作った見本なので間違いなど残ってるかもしれませんが、そのへんはご容赦ください。

以上、個人的な浄書の作業手順のご紹介でした✋

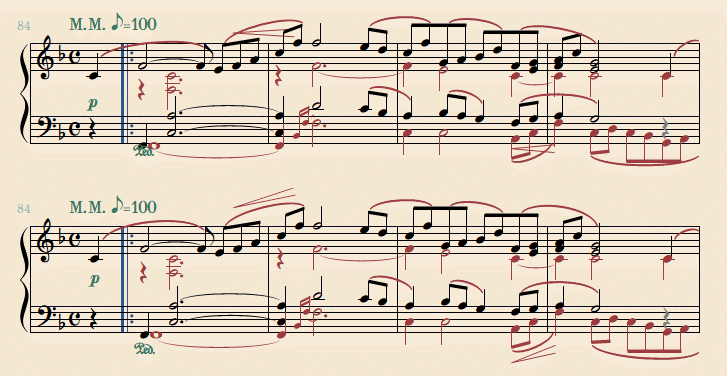

おまけ…よくありがちな楽譜

同じ譜面を日本語版デフォルトファイル(Kousakuフォントのやつ)に流し込んで手動調整を解除して、ぶつかってるとこだけを雑によけてみました。もちろん、テキストはMS明朝。

作曲者やアレンジャーが作成したママの楽譜はこんな感じのものが多いのではないでしょうか。楽譜として成立はしているものの、微妙な読みづらさを感じると思います。

しかし、小説家が組版や印刷製本のプロではないように作編曲と楽譜作成もまた別の技術ですから、よほど演奏に支障が出るレベルでない限り、作家の作成した譜面に楽譜作成的な観点で目くじらを立てるべきではないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?