Episode 02: アルトとブラウンエール〜褐色のエールたち〜

前回、昔のビールは色の濃いものばかりだった、という話を書いた。今日もそんなダークなビールの話。主人公はドイツ発祥のアルトと英国発祥のブラウンエールである。両者とも茶褐色のエールであるわけだが、これらを並べて論じる、ということはあまり聞いたことがない。でも、並べてみると何か面白いことがわかるんじゃないの?ということで、取り上げてみることにした。

アルト

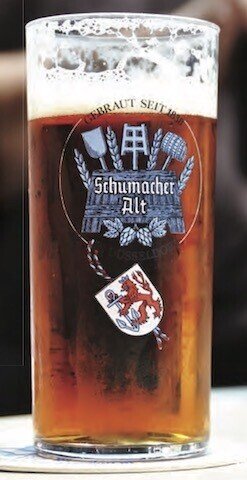

一つはドイツ発祥の「アルト」。正式には「デュッセルドルフスタイル・アルトビア」と呼ぶ。ちなみに、「アルト」とは英語で言うところの "old" を意味するドイツ語。つまり、デュッセルドルフで昔から飲まれてきたビールという意味。これまたド直球なネーミング。古くから、とは言っても、実際には18世紀頃から作られてきたようである。(下写真は本場デュッセルドルフのシューマッハ醸造所のアルト。)

さて、ビールの色は色度数と呼ばれる数値で表される。一般的にはSRM(Standard Reference Method)という数値が用いられることが多いが、ヨーロッパではEBC(European Brewery Convention)と呼ばれるものが使用される。アルトの色度数はSRMで11〜19(EBCだと22〜38)で、例えばカッパー(銅色)からダーク・ブラウン(濃いめの茶色)のような色になる。

そんなアルトの最大の特徴は苦味である。美味いアルトを一口すすると、喉の奥にクリーンでさわやかな苦味が長い余韻として残る。そこにローストされた麦芽由来のビスケットやバゲットを思わせるアロマが寄り添う。ビールの苦味はホップによってもたらされる。より正確にはホップに含まれるアルファ酸がビールの苦味の正体である。

このアルファ酸の含有量を示した数値がIBU(国際苦味基準/International Bitterness Unit)である。アルトの IBUは25〜52と呼ばれており、これはビール1リットル中にアルファ酸が25〜52ミリグラム含まれていることを意味する。日本の大手メーカーが作るビールのIBUが20〜25であることを考えると、最大で2倍以上の苦味成分を含んでいるということになる。そりゃ苦いはずだ。

さらに、アルトはエール酵母を用いて高温で発酵させるにも関わらず、熟成は低温でじっくりと行なう、いわゆるラガーリングというプロセスを経て作られる。そのため、酵母由来のフルーティーで複雑な香りは低く抑えられ、スッキリとシンプルでみずみずしい口当たりに特徴があるのだ。

ちなみにラガーの語源はドイツ語の “lagern” であると言われている。これは保管する、貯蔵するとか、休ませるという意味のある動詞である。そういう意味では、本来は、酵母として何を使用するか、ではなく、長期間の低温熟成、すなわちラガーリングを行なうかどうかで、ラガーとエールを分類するという考え方もあるかもしれない。この考え方にしたがえば、アルトは高温で発酵する上面発酵酵母を使用しているとは言え、ラガーリングをしているため、スッキリとシンプルな味わいのラガーであると見なすこともできるであろう。

ブラウンエール

さて、同じような褐色のビールは他の国でも古くから作られてきた。英国にはイングリッシュスタイル・ブラウンエールと呼ばれるビアスタイルがある。その名の通り、茶色いビール。ドイツのアルトは苦味が特徴のエールであったが、ブラウンエールは逆にホップによる苦味が控えめで、麦芽由来の香りや甘みがより引き立てられている。ただし、ベタベタ甘いわけではなく、すっきりと飲みやすいことは、これら二つのビアスタイルに共通する特徴であろう。

ちなみにイングリッシュスタイル・ブラウンエールの色度数は12〜24SRM。アルトが11〜19SRMだから、アルトよりは少し濃い色のものも許されている。ということはより深くローストした麦芽が使われるわけで、できあがったビールの香りもビスケットやトーストのアロマはもちろん、時にはもう少し香ばしい香りを伴うものもある。実際、ローストナッツのような香りが感じられる場合もあるのだ。一方、苦味成分の量を表すIBUは15〜25であるので、アルトの25〜52という数値の約半分程度にとどまっている。つまり、苦味はアルトに比べると非常に弱いことがわかる。

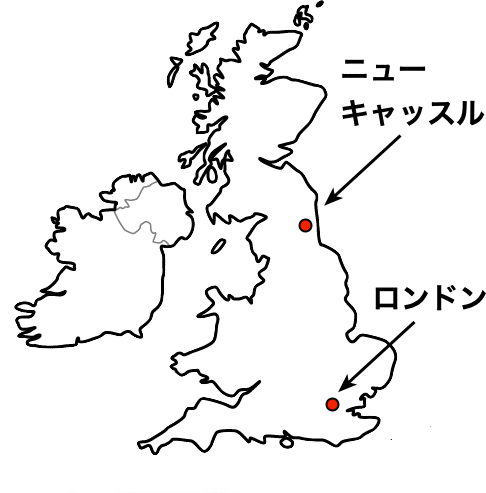

このブラウンエールが誕生したのはイングランドの北東部に位置する街ニューキャッスル。正式名称をニューキャッスル・アポン・タイン(New Castle upon Tyne)という。

その名前からも想像されることだが、産業革命の時代、この街を流れるタイン川を利用した造船業が繁栄をもたらしたことでも知られている。ここで20世紀初めころから作られてきたビールが現在のブラウンエールのもととなったニューキャッスル・ブラウンエール(下写真)である。(18世紀頃の英国にはブラウンビールという甘みの強い濃色ビールが作られていたが、それとは別物である。)

英国におけるホップの産地はロンドンのあるグレートブリテン島南部に集中している。そのため、ホップの産地から遠く離れているニューキャッスルの地では、輸送にコストがかかるホップの使用を控えめにして、モルト風味が強調されたビールが作られてきた、ということがよく語られる。それは確かにそうなんだろうが、私は別の要因もあったのではないかと思っている。

ニューキャッスルでは、実ははるか昔からビールが造られてきており、一説によれば、英国で最初にビールが作られたのがこの街であるという話もある。そうだとすれば、ロンドンの辺りでポピュラーになったポーターやペールエールに対抗して、見た目も味わいも違うスタイルのビールをこの街の醸造家がそのプライドにかけて創り上げたのではないか?と考えるのは、ロマンチックすぎる仮説だろうか?

独・英・米を比べてみると…

さて、ブラウンエールには大西洋を渡ったアメリカで発展したスタイルもある。アメリカンスタイル・ブラウンエールである。ニューキャッスル発祥のイングリッシュスタイルとの違いは、ズバリホップのキャラクターである。前述のように英国のブラウンエールのIBUは15〜25。これに対し、アメリカ版のブラウンエールは30-45IBUを誇る。アルトに勝るとも劣らない苦味をもっていることになる。

苦味のみならず、ホップの香りも強い上、その香りの種類も異なる。英国で用いられるホップはハーブや花のような香り、あるいは土のような(アーシーな)香りを持つものが多い。一方、アメリカ産のホップはオレンジやグレープフルーツを思わせる柑橘香やストーンフルーツのようなアロマ、松ヤニやタマネギを思わせるような、ある種ド派手な香りを持つものが多いのだ。つまり一言で言えば、アメリカのブラウンエールは、濃色ながら、ホッピーなエールなのである。さらには、色もほんの少し英国のものより濃いため、麦芽の香りもより深く、カラメルやチョコレートのようなアロマも感じられる。

さて、ドイツのアルト、英国のブラウンエール、アメリカン・ブラウンエールについて述べてきたが、その特徴を比較してみることにする。

ドイツ発祥のアルトはホップの苦味が特徴だった。ただし、使用されるホップはデュンケルと同様、上品なアロマと苦味をもつノーブルタイプホップのため、苦味は強くてもクリーンである。発酵由来のフルーティーな香りも控えめで、低温で熟成されるため、ラガーのようにスッキリした味わいだった。

英国のブラウンエールは、よりモルトのキャラクターが前面に押し出されたスタイル。ただし、ホップの苦味も控えめだが麦芽由来の甘さとバランスがとれてスッキリしている。ホップのアロマはハーブや花、土のような香りで派手さはないが、こちらも香ばしいモルトアロマとうまくバランスしている。

一方、アメリカン・ブラウンエールは、派手なホップアロマと強い苦味がより強調されたスタイルで、これとバランスをとるようにモルトのキャラクターも強化されており、中にはアルコール度数が高めのものもあったりする。

これ、すべて褐色のエールについて比較したものではあるのだが、それぞれドイツ、英国、米国の他のビアスタイルにも共通してみられる、それぞれの国のビールのアイデンティティが透けて見えるようで面白い。例えば、ドイツのピルスナーやデュンケル、英国のペールエールやビター、そしてアメリカンペールエールやIPAを思い浮かべてみよう。どうだろう、グラスにビールを注いだときに立ち上がるアロマのように、それぞれの国で造られるビールのキャラクターがふわっと浮き上がって来ないだろうか?

代表的銘柄

《デュッセルドルフスタイル・アルトビア》

Uerige Altbier(ドイツ)

横浜ビール・アルト(神奈川県/IBC2021銀賞*)

鎌倉ビール・月(神奈川県/JGBA2021銀賞**)

黄桜酒造・京都麦酒・アルト(京都府/JGBA2021銀賞**)

はままつビール・Alt(静岡県/JGBA2021銅賞**)

田沢湖ビール・アルト

《イングリッシュスタイル・ブラウンエール》

ニューキャッスル・ブラウンエール(英国)

箱根ビール・小田原エール(神奈川県/IBC2021銅賞*)

泉佐野ブルーイング・KIX BEER・アンバーエール(大阪府/JGBA2021銅賞**)

《アメリカンスタイル・ブラウンエール》

ハーヴェスト・ムーン・ブラウンエール(千葉県/IBC2021銅賞*)

ノースアイランドビール・ブラウンエール(北海道)

* IBC: International Beer Cup

** JGBA: Japan Great Beer Awards

もし、これら違うスタイルの褐色のエールたちを入手することができたなら、日替わりで飲み比べてみることも乙な楽しみと言えるんじゃなだろうか?

さらに知りたい方に…

さて,このようなビアスタイルについてもっとよく知りたいという方には、拙訳の『コンプリート・ビア・コース:真のビア・ギークになるための12講』(楽工社)がオススメ。米国のジャーナリスト、ジョシュア・M・バーンステインの手による『The Complete Beer Course』の日本語版だ。80を超えるビアスタイルについてその歴史や特徴が多彩な図版とともに紹介されている他、ちょっとマニアックなトリビアも散りばめられている。300ページを超える大著ながら、オールカラーで読みやすく、ビール片手にゆっくりとページをめくるのは素晴らしい体験となることだろう。1回か2回飲みに行くくらいのコストで一生モノの知識が手に入ること間違いなしだ。(本記事のビール写真も同書からの転載である。)

そして、今なら2022年1月30日(日)までの期間限定で30%オフでご購入いただけます!割引購入をご希望の方は、小嶋まで直接メッセージをいただくか、または、

楽工社のウェブフォームからお申し込みください。

また、ビールのテイスティング法やビアスタイルについてしっかりと学んでみたいという方には、私も講師を務める日本地ビール協会の「ビアテイスター®セミナー」をお薦めしたい。たった1日の講習でビールの専門家としての基礎を学ぶことができ、最後に行なわれる認定試験に合格すれば晴れて「ビアテイスター®」の称号も手に入る。ぜひ挑戦してみてほしい。東京や横浜の会場ならば、私が講師を担当する回に当たるかもしれない。会場で会いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?