12-1 糖代謝

体内で糖はどのように調節されているのか?

全体の流れ

糖は、重要なエネルギー源として、生命活動を行うために必要な物質であり、血中の糖濃度は、一定になるように(一定の範囲内に)制御されています。

図には、体で糖を調節する仕組みをまとめています。左側には、血糖値を増やす要因を、右側には、血糖値を減少させる要因をまとめています。

大きな流れとして、食事から吸収した糖(↖️左上)は、血液中を流れて全身を巡り(中央)、全身で活用されます(↘️右下)。

↖️(左上)【吸収】

食事に含まれる多糖類を消化し、吸収します。

↘️(右下)

糖は、全身の細胞に取り込まれ、エネルギー源として使用されます。

↗️(右上)使用せずに余った糖は、貯蔵することで、飢餓に備えることができます。肝臓や筋肉では、糖をグリコーゲンに変換して、貯蔵します。脂肪組織では、中性脂肪に変換して貯蔵しています。

↙️(左下)食事が取れない時など、肝臓のグリコーゲンから糖に変換して血中に放出されます。

糖以外から糖を作り出す「糖新生」の働きもあり、アミノ酸などから糖を合成します。

↓(中央下)体内の物質は腎臓から排泄されます。糖は、一旦糸球体で濾過されるが、体内に必要な物質であるため、尿細管で再吸収されます。そのため、通常であれば、糖は尿中には排泄されません。

ホルモンが臓器の働きなどを制御しています。

<血糖値を下げる唯一のホルモン>

・インスリン・・・糖を細胞内に取り込まむのを助ける

<インスリン拮抗ホルモン>

グルカゴン、カテコールアミン、コルチゾール、成長ホルモン ・・・体を飢餓から守るために、糖を使えるようにするために(ストレス応答として等)、血糖値を上げる

糖の消化

食事中には、多糖類であるデンプン等が含まれています。

多糖類は、消化酵素の働きで、オリゴ糖類(単糖が2〜10個程度結合)、二糖類(単糖が2個結合)、単糖類に消化され、最終的に、単糖が小腸粘膜から吸収されます。

最終過程は、小腸の中で、腸液のなかに分泌される、α-グルコシダーゼの働きによって、二糖類から単糖に消化されます。

血糖の調節/血糖値が高い場合

使用<<供給

であり、血糖が高い場合、余剰の糖を、肝臓・筋肉にグリコーゲンとして、貯蔵したり、脂肪組織には中性脂肪として働きます。

また、血糖値が高い場合、尿中にも排泄されます。

血糖の調節/血糖値が低い場合

食事がとれない飢餓状態のとき、必要な糖を得るために、インスリン拮抗ホルモンが作用します。

主に、肝臓に蓄えているグリコーゲンを、糖に変換し、血中に放出することで、血糖値をあげようと働きます。

特に重要な臓器である脳において、糖の取り込みを増やして、生命活動を守るために働きます。

食後の糖の調節

食事から糖を吸収した後、体内では糖を調節する仕組みが働いています。

食後、糖を吸収し、血糖値が上昇すると、それに対応してインスリンが分泌されます。

食後、インスリンが速やかに分泌されるので、その作用で血糖値は低下し、やがて、食前のレベルまで低下します。

しかし、例えば、食後に必要量のインスリンが速やか分泌できない状態にある場合、上昇した血糖はなかなか下がりません。

これを、食後過血糖といいます。

血糖値が食前のレベルまで十分に下がり切らないうちに、次の食事になるので、繰り返すうちに、徐々に、食前血糖値(ベースラインレベル)も上昇してきます。

これは糖尿病の病態のひとつです。

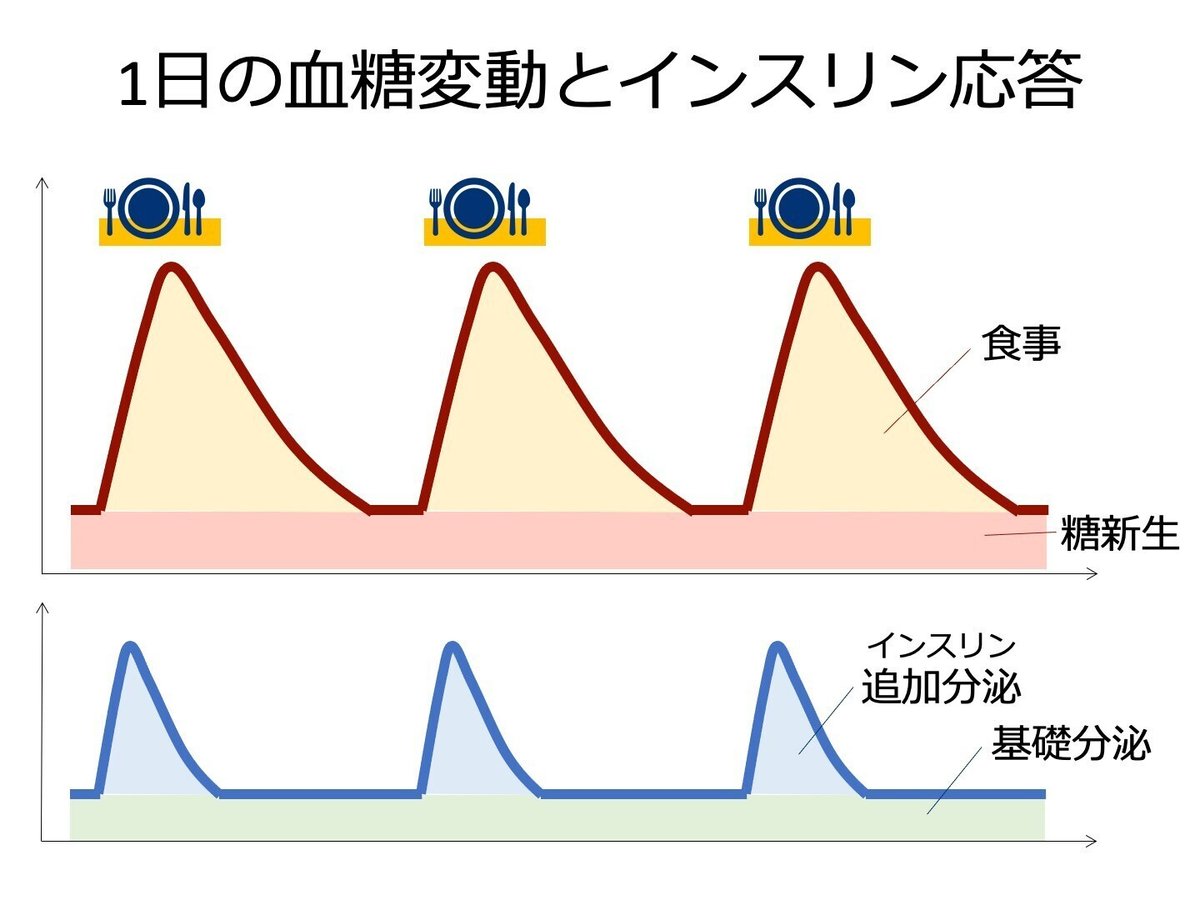

1日に3回の食事を摂る中で、この調節が行われています。

食事をとって、血糖値が上昇したことを感知して、インスリンが分泌されます。食事によって増える血糖に対応して分泌されるインスリンをインスリン追加分泌といいます。

食事を取らない時も血糖値は一定の範囲に調節されています。糖新生や貯蔵からの放出などによって、血中の糖が供給されています。

このベース部分にも対応して、常にインスリンが分泌されています。この部分を、インスリン基礎分泌といいます。

糖尿病(ダイアベティス)

糖尿病とは、血糖値を低下させるホルモンであるインスリンの分泌障害やインスリン抵抗性のため、インスリン作用不足の状態となり、慢性の高血糖状態となる疾患をいます。

インスリン分泌障害とは、血糖調節のために必要な十分量のインスリンを作れない状態をいい、原因に遺伝的要因などがあります。

インスリン抵抗性とは、インスリンが効きにくい状態をいいます。インスリン抵抗性の原因として、肥満などがあります。

慢性の高血糖状態がなぜ悪いのか、というと、血糖が高い状態では、血管を傷つけて、全身の臓器に影響を及ぼすためです。糖は、活性酸素を発生させることで血管を傷つけたり、体内の物質と結合して糖化させることで性質を変え、影響を与えます。

(尿中に糖が出ることが問題ということよりも、血中に糖がたくさんあるために、全身に影響を及ぼすこと、が問題であり、尿中に糖が排泄されるのは、高血糖の結果として現れます。)

インスリンの作用

インスリンの作用機序をもう少しだけ詳しく見ておきましょう。

細胞は、糖を原料にして動いている、工場のようなものと考えてください。

インスリンは、工場のドアを開け、糖を工場に入れることを助けています。このドアが、糖の通り道である「グルコーストランスポーター」です。通常は、細胞内にあり、インスリン受容体にインスリンが結合したら、細胞膜上に現れ、糖の取り込みに働きます。

グルコーストランスポーターには数種類があります。

インスリンがあるのに、ドアが現れない(インスリンが作用できない)状態が、インスリン抵抗性です。

肥満がインスリン抵抗性を引き起こす仕組み

脂肪細胞からは、さまざまな物質が放出されています。その中には、いわゆる善玉と悪玉があります。

善玉の部類であるアディポネクチンはインスリンの働きを正常に戻すなど、体内のいろんなところに良い働きをしており、善玉の脂肪細胞から大量に放出されています。ただし、肥満の状態になると、いわゆる悪玉の脂肪細胞が増加するため、アディポネクチンは減少します。

一方、悪玉物質には、インスリン抵抗性を引き起こす TNF-α などがあり、これらが増加することで、インスリン抵抗性を引き起こします。

また、運動すると、グルコーストランスポーターのひとつである、GLUT4 を増加させるため、インスリンの効き目は良くなります。

糖尿病の分類

糖尿病は4つに大別されます。

1型糖尿病

2型糖尿病

その他

妊娠糖尿病

いずれも、何らかの原因で、インスリン作用不足に陥り、慢性の高血糖状態になっています。

1型糖尿病

膵臓β細胞が破壊され、インスリン分泌が急速に低下している状態であり、主にインスリン分泌障害によって起こります。

膵臓β細胞が破壊される原因には、自己抗体による自己免疫性と、自己抗体によらない特発性があります。

2型糖尿病

インスリン分泌障害やインスリン抵抗性により、血糖値が高い。

1型と2型を区別するための指標の一つにインスリンインデックスがあります。

1型糖尿病と2型糖尿病は、発症機序は異なるものの、臨床症状は類似しており鑑別が困難なことも少なくない

1型・2型ともに発症には遺伝因子が関わっているが、その関与の程度は2型糖尿病の方が強い。 「1型は遺伝性だが2型は自己管理ができていない」という誤った考えが、糖尿病患者さんを傷つけているので、正しく理解しておきたい

患者さんへの差別・偏見を「スティグマ」といい、糖尿病患者さんに対するスティグマをなくすことは、重要な課題である

最近の名称変更の取り組みも、スティグマに対する対応の一つです

その他

遺伝子の異常や肝臓の病気、薬剤の影響で血糖値が高くなる状態です。

代表的な高血糖の原因薬剤に、副腎皮質ステロイド薬があります。

妊娠糖尿病

妊娠中にはじめて発見された糖尿病、または糖尿病まではいかない高血糖状態をいいます。

胎盤から、インスリンの働きを弱めるホルモンや、インスリンを分解する酵素が分泌されるため、妊娠中、とくに妊娠後期は血糖値が上がりやすいので注意が必要です。

糖尿病治療薬

糖尿病治療薬には、たくさんの種類があります。大きく分けると、

インスリン分泌を補う薬

インスリンを補充する

インスリン分泌を刺激する

インスリ抵抗性を改善させる薬

血糖値を下げる薬

があり、病態に応じて、適切な薬剤が選択されます。

ただし、妊娠糖尿病は、血糖値の厳密なコントロールが必要であるため、インスリンの適応となります。

詳細は、次項で説明します。

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。