高マグネシウム血症のリスク因子は?

Wakai E, Ikemura K, Sugimoto H, Iwamoto T, Okuda M. Risk factors for the development of hypermagnesemia in patients prescribed magnesium oxide: a retrospective cohort study. J Pharm Health Care Sci. 2019 Feb 13;5:4.

doi: 10.1186/s40780-019-0133-7. PMID: 30805197; PMCID: PMC6373027.

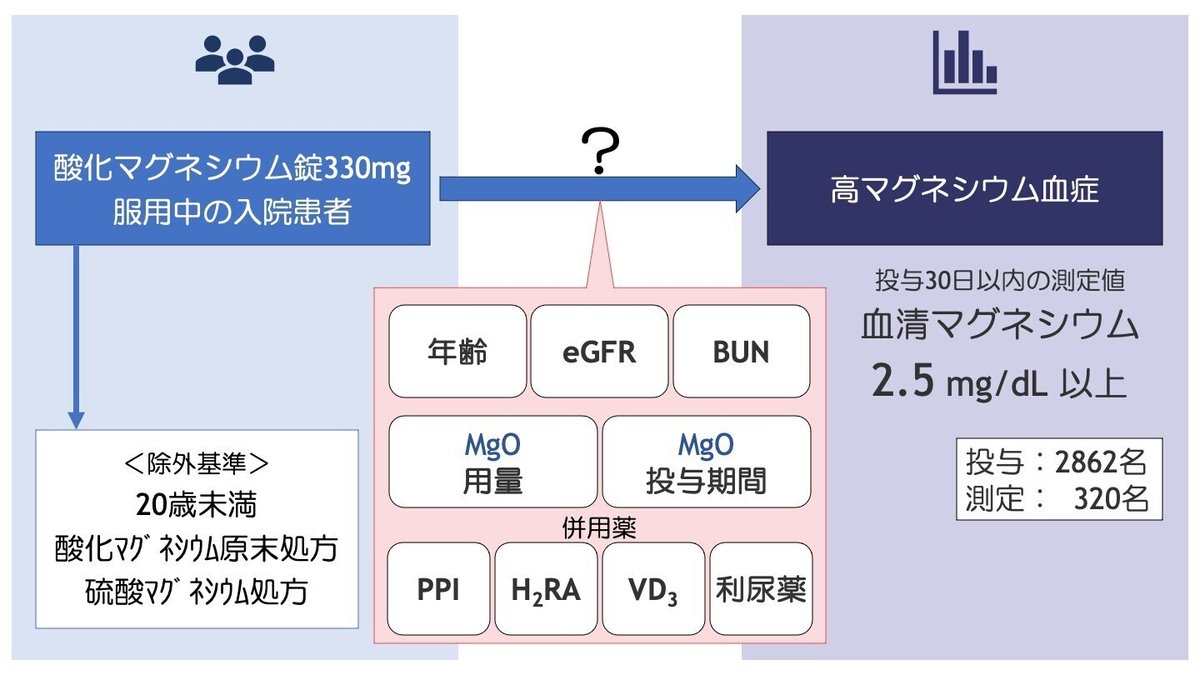

研究の概要

☑️ 要点をつかむ

緩下剤である酸化マグネシウム製剤を服用している患者が、

どんなリスク因子を持つと、

高マグネシウム血症になりやすいのか

後ろ向きコホート研究を行った

☑️ 研究計画

日本人の入院患者を対象に

・酸化マグネシウム製剤を服用している患者で

・酸化マグネシウム服用30日以内に血清マグネシウム値を検査している患者を対象にした。

<除外基準>

・未成年

・粉末状の酸化マグネシウム製剤が処方されている患者

摂食困難な方(食事からのマグネシウム摂取ができない)が含まれる

・硫酸マグネシウム製剤の処方

解析項目:

・年齢

・腎機能検査値

・個別化 eGFR

・血中尿素窒素(BUN)

・酸化マグネシウム製剤の処方内容

・用量

・投与期間

・併用薬

・プロトンポンプ阻害薬(PPI)

・H2 受容体拮抗薬(H2RA)

・ビタミンD3

・利尿薬

【補足】

酸化マグネシウムの体内動態

・胃酸や腸液の影響で、最終的に難溶性の重炭酸塩や炭酸塩に変換される

・重炭酸塩や炭酸塩は吸収されずに排出される(腸内容の浸透圧をあげることで、水分を引き込んで、腸内容物を軟化させることで緩下作用を発揮する=便を柔らかくして出しやすくする)

・ほとんど吸収されないが、一部は吸収される

マグネシウムの体内動態

・食事から摂取したマグネシウムは、胃酸の影響で可溶性の塩になると、腸管から血液中に吸収され、腎臓から排泄される

【解析項目】

💡年齢

高齢になると腎機能が低下するため、マグネシウムの排泄が減少する可能性がある

💡腎機能

マグネシウムは、腎臓から排泄されるため、腎機能が低下すると、血中のマグネシウム濃度は上昇する

💡併用薬/マグネシウムと相互作用の可能性があるもの

・PPI

・H2RA

PPI や H2RA は胃酸分泌を抑制する薬である。そのため、併用すると、①腸管細胞内から血液中へのマグネシウムの再吸収を低下させる、②胃酸分泌が抑制され、胃内 pH が上昇すると、マグネシウムの生物学的利用率が低下ため、低マグネシウム血症になる可能性がある。

💡併用薬/血清マグネシウム値に影響する可能性があるもの

・ビタミンD3

ビタミンD3 は腸管でのマグネシウム再吸収を促進している

・利尿薬

利尿薬は、血中電解質濃度に影響する可能性があるが、中でも、ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬は、低マグネシウム血症を引き起こす可能性がある

☑️ 結果をみる

除外基準を除いて、酸化マグネシウム錠330mgが処方されていた患者 2862名のうち、処方30日以内に、血清マグネシウム値が検査されていたのは320名だった。

血清マグネシウム値 2.5 mg/dL 以上を、高マグネシウム血症とした。

320名について、

・245名(77%):血清マグネシウム値は正常範囲内

・62名(19%):血清マグネシウム値は軽度上昇(CTCAE v4.0の Grade 1 に相当)

・13名(4%):血清マグネシウム値は高値だった(CTCAE v4.0の Grade 3 に相当)

緊急処置を要する Grade 4 相当の高マグネシウム血症になった人はいなかった。

評価項目のカットオフ値は以下のようにした。

多変量解析の結果から、

・腎機能低下(BUN 22.4 mg/dL 以下、個別化 eGFR 55.4mL/min 以上)

・酸化マグネシウム製剤を長期処方(36日以上)すること

・酸化マグネシウム製剤を高用量処方(1650mg/日以上)すること は、

高マグネシウム血症の危険性を高めることが示された。

さらに、複数のリスク因子を持っていると、高マグネシウム血症が起こる可能性も高くなる。

腎機能低下、酸化マグネシウム製剤の長期処方や高用量処方では、高マグネシウム血症の危険性が高くなるため、定期的に血清マグネシウム値を検査して、早期発見することが大切である。

研究からわかること

研究から日常の薬局業務に活かすために

☑️ 研究の背景

(ここからは、この記事を作成している私の私見で書いています)

まず、この背景として、酸化マグネシウム製剤というのは、便を柔らかくする作用を持つ緩下剤としても使われている他、制酸剤などとしても使われています。

慢性便秘症の薬物治療では、コントロール薬として、非刺激性下剤を毎日服用して、レスキューとして刺激性下剤を頓用することが推奨されています。非刺激性下剤の中でも、酸化マグネシウムは、安全性も高いため、第一選択薬として、非常に広く使われています。

CQ5-04 慢性便秘症に浸透圧性下剤は有効か?

慢性便秘症に対して浸透圧性下剤は有用であり使用することを推奨する.ただし,マグネシウムを含む塩類下剤使用時は,定期的なマグネシウム測定を推奨する.

(推奨の強さ:1)(エビデンスレベル:A)

ただし、その一方で、ごくまれに、重篤な副作用も発生しています。

それが、高マグネシウム血症です。

対策として、2008年には、酸化マグネシウム製剤の重要な副作用に「高マグネシウム血症」が追記され、注意喚起が行われました。それ以降も副作用症例が発生したため、2015年に「適正使用のお願い」文書が発出され、患者様向けの注意喚起文書の活用が推奨されました。しかし、まだ、副作用症例が発生していたため、2020年に再度「適正使用のお願い」文書が出され、注意喚起が行われています。

患者様・ご家族向けの注意喚起文書

https://www.pmda.go.jp/files/000235890.pdf

平成17年(2005年)時点の情報ですが、年間に約4,500万人と非常にたくさんの方に使われていますが、ごく一部の方では、副作用として高マグネシウム血症が起こりました。

高マグネシウム血症は、初期は症状がなく、5mg/dL 以上になると、神経・筋症状(傾眠状態〜昏睡、筋脱力)、循環器症状(徐脈、低血圧)やその他の症状(嘔吐、無気力)が生じます。

そのため、初期症状に注意することはもちろんですが、血清マグネシウム値を検査することで、早い段階で副作用に気づくことができます。

酸化マグネシウム製剤自体は、非常に安全性は高い緩下剤です。これを服用しているほとんどの人は、高マグネシウム血症の危険性は低い方です。ただし、副作用は発生しているため、

・特にどのような人で注意すべきか

を明らかにして、未然に防ぐ、もしくは、早期に発見するための対策を取ることが、非常に重要です。

そこで、今回の論文を見てみましょう。

☑️ 研究の限界

対象となった患者さんは、リスクが高いから、血清マグネシウム値を測定していた可能性がある

除外基準に該当しない2862名中、血清マグネシウム値が測定されていたのは320名だけと、11% だけが血清マグネシウム値が測定されていました。

さらに、入院患者様が対象です。

対象となった患者様は、高マグネシウム血症の危険性が高いから測定されていた可能性が考えられます。そのため、今回の結果は、そのまま、すべての外来受診患者様に当てはめるのではなく、発生率が高めに出る可能性があるかもしれないと思った上で見た方が良さそうです。

実際の服薬状況を基準にしたものではない

処方内容に基づいて解析されています。緩下剤は、便の緩さによって、自己調節することが指示されることもありますので、あくまでも、処方内容で見たものです。

☑️ 結果を読み解く

リスク因子について

腎機能が低下すると、高マグネシウム血症のリスクが3倍程度高くなるとのことでした。

今回の研究ではカットオフ値は、個別化 eGFR 55.4 mL/min 以上、BUN 22.4 mg/dL 以上と、軽度〜中程度の腎機能低下でも、高マグネシウム血症のリスクが上昇することに、注意が必要であると考えられます。

また、酸化マグネシウム製剤の長期処方や高用量処方は、高マグネシウム血症と関連することが示されました。

酸化マグネシウム製剤を服用している人の多くは、36日と言わず、数年服用している人も多いと思います。

一方で、用量は、1日あたり1650mg以上の高用量になると、高マグネシウム血症のリスクを2倍程度に上昇させることが示されました。酸化マグネシウム製剤は、便の状態に応じて調節されるので、服用量の個人差は大きいです。対象患者が処方されていた用量は、330-2970mg/日、中央値は990mg/日でした。

低用量と高用量ではどの程度違うのか(比例的にリスクが増加するのか、ある閾値を超えるとリスクが急増するのか)は、気になるところです。

6. 用法及び用量

〈緩下剤として使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人1日2gを食前又は食後の3回に分割経口投与するか、又は就寝前に1回投与する。

また、多変量解析では、「高齢」は有意ではありませんでしたが、だからといって、注意しなくても良い、ということではなく、腎機能低下するため、注意することは大切です。

リスクの重複について

この論文では、複数のリスク因子を持っていると、高マグネシウム血症の発生率が高くなることが示されていました。とても大切なことです。

リスク因子を4つ持っている人では、高マグネシウム血症の発生率が67%というのは非常に注意が必要な点です。

だたし、この点は、前述したように、高マグネシウム血症の危険性が高いため積極的に検査した(かもしれない)人における結果なので、すべての人に当てはまるものではないと考えます。(必ずしも、2人に1人に起こるわけではないと思います)

この結果から考えるのは、複数のリスク因子を重複している人においては、積極的に血清マグネシウム値を検査することが重要だ、と言えます。

☑️ 日常業務に活かす

注意喚起のための安全性情報がでたときには、

・どのくらいのリスクなのか

・それを防ぐためには、どのようなことをすれば良いのか

が、まず、気になります。

酸化マグネシウム製剤は、非常によく使われている薬であるだけに、「どのくらい注意が必要なのか」が気になるところでした。この論文を見て、リスクが重複すると、危険性も高くなる、点に注目しています。

安全性情報が出されると、情報が一人歩きして、不必要に不安を煽る可能性があることにも注意が必要です。

高マグネシウム血症は、中程度進行しないと症状は出てきにくいため、早期に発見するためには、血液検査を行い、血清マグネシウム値を測定し、評価することが、非常に重要です。

この論文からは、複数のリスク因子を持つ人では、積極的に血清マグネシウム値を検査することが大切だとわかります。

適正使用に関するお願いの周知文書の中には、酸化マグネシウム製剤で高マグネシウム血症を発症しやすいため注意が必要な状況として、次の事項が挙げられています。

・本剤を長期間服用している患者さん

・腎障害を有する患者さん

・高齢の患者さん

・便秘症の患者さん

便秘症の方では、腸内容物が停滞しているため、その分、腸管からのマグネシウム吸収が増加することが原因だと考えられています。便秘の薬なのに?と思うかもしれませんが、酸化マグネシウム製剤は、緩下剤としてだけではなく、制酸剤としても使われるためです。この論文では、便秘症の有無は調査項目としては挙げられてはいないようです。

☑️ 服薬指導に活かす

危険性に対しては、どの程度?というポイントを押さえた上で、対応したいものです。

こんな情報提供ができるかもしれません。

○薬剤情報提供文書などを見て心配になった患者様に対する服薬指導

この薬には副作用があると聞いたんだけど、私は長く飲んでいるが大丈夫?

副作用があると聞いてご心配になられたのですね。その気持ちを話していただいてありがとうございます。

おっしゃられるように、酸化マグネシウムを飲んだごく一部の方で、副作用が起こったことが報告されています。年間に約4,500万人もの人が服用している中で、数名、副作用が出たことが報告されています。

この薬は、もともと、非常に安全性が高く、便秘症の治療においても、第一選択として使われている薬です。

でも、副作用の危険性が高い場合に、長期間・たくさんの量の薬を飲んでいる人、腎機能が低下している人、高齢者の人、ということがあります。

そのため、危険性が高い人に対しては、できるだけ早く発見するために、血液検査でマグネシウムを調べます。

ご心配な時は、血液検査のことを相談できます。他にも、何か薬を続けていてご不安なことがある時には、どうぞおっしゃられてください。

○長期間服用している患者様で、血液検査をしているかわからない場合に、医師に対する疑義照会や文書による情報提供

平素よりお世話になっております。○○薬局の薬剤師の〇〇です。

酸化マグネシウム製剤の服用により、高マグネシウム血症の危険性が懸念されます。

患者様は、○年から、血液検査をしていないと伺いました。

酸化マグネシウム製剤を「いつから」「どのくらい」服用されており、

ご高齢であり、以前(いつ・どの程度)に腎機能検査値の低下を指摘されたことがあります。

高マグネシウム血症のリスク因子が複数あるため、高マグネシウム血症の危険性が懸念されます。一度、血液検査で血清マグネシウム値を測定していただけることを、ご検討いただけませんでしょうか。

よろしくご高診のほど、お願い申し上げます。

・・・

検査も費用負担がかかることから、安全のためとは言え、どこからするのか判断に迷うことも多いです。

腎機能低下、高用量・長期処方と高齢者、リスク因子を重複している時、血液検査をしていない場合には、積極的に提案せねば、と思わされた論文でした。

(なお、これまでの反省を胸に書いています。私が、実際にしてきたわけではないことを、ご了承ください。)

最後まで読んでくださりありがとうございます。

こはく堂薬局をよろしくお願いいたします。

応援やご意見がモチベーションになります。サポートを、勉強資金にして、さらなる情報発信に努めます。