『なぜ、植物図鑑か』要

〈イメージ〉とは極論すれば、作家たる個がもつ世界についての像であり、それは個に先験的に備わっていなければならないものであった。それはおそらく歴史的にはルネッサンスに始まる個の認識から近代全期を通じて信じこまれ、いまようやく疑いがもたれ始めたものであろう。作家はア・プリオリなイメージに従って世界を見、世界に触れることが要求されていた。だがそれは結局のところ個による、さらに言えば、人間による世界の歪曲、世界の人間化を意味するにすぎなかったのではないだろうか。

私のイメージに従って世界を型どろうとする、私による世界の所有を強引に敢行しようとするあいまいさから〈詩〉が生まれ、情緒が生まれるのである。それはカメラという機械を用いて私が、旧態然たる〈表現〉を行おうとしていたということでもある。〈世界の終末を思わせるような〉私の風景は、まさしく私のア・プリオリな像の表出であった。そしてそのためにこそ選んだ〈アレ・ブレ・ボケ〉はウィリアム・クラインのような世界と私との出会いから不可避的に選び出された方法であるというよりは、世界を凝視すること、事物が赤裸々に物自体であることの確認以前に、見ることをあきらめ、ちょうどそものの空白を埋めあわせるように情緒という人間化をそこにしのび込ませていたにすぎないのである。

世界の水準において深く反省せざるを得ない歴史の岐路に立たされているいま、 例えば世界を人間のテクノロジーの道具として人間の為に利用するものとして発達した科学技術は結果として人間に敵対するに至った。それらを通して確実に読みとれることは、世界は人間による世界の人間化、道具化に反抗して、いま叛乱を起こし始めているということである。それは人間の初めての世界への拝跪をあきらかに物語っている。

近代の歴史は世界と私をまさしく二元的に対立する絶対物と仮定し、その図式にのっとって世界を私の、人間の欲望通りに道具化し、変形してゆく歴史であった。そこではイメージは絶対的な王であり君主であった。イメージという言葉をここで、人間の、世界をこうあれかしと思い描くアプリオリな理念、像と言い換えてもよいであろう。

必然的に世界はいつか必ず人間によって所有され、捕獲されるものと措定されていた。だがそれは極めて限定された歴史的時代、近代の、個人がすべての王であった時代の理念的反映であり、このような時代精神は、当然、芸術という特殊なジャンルにおいても現われざるを得なかった。今さら言うまでもなく、近代の芸術とは、要するに作家と呼ばれる個人に投影された世界の像、いやそうではなく反対に、作家があらかじめもつ、世界はこうであるという像の世界への逆投影であった。それがイメージと呼ばれるものの正体である。

確たるイメージの強さ、それが芸術家に求められるすべてであり、その技術的外化が作品であり、表現行為であったと言うことができるだろう。あらゆる芸術作品は内容と形式とに二律的に分割され、実際の作品を作品たらしめるものである形式、文学の文体とか、絵画における形、線、色などといったものは、作者の理念を展示し、飾りあげる文字通りの手段と考えられていた。つまり、作者たる個人がもつ世界についての像が全てに優先され、それを作品を見、作品に触れる多数者のもつ同様な像に合致させるということがすべてであり、と言うことは、彼らが慣れ親しんだ既成の図式、彼らが現実に対してもっている既成の観念を裏切らず、それらに照準を合わせて解説してみせさえすれば表現行為は終わったのである。

だがそのことは世界をあるがままに視つめることではなく、それどころか世界から眼を閉ざすことを意味したにすぎなかった。われわれの眼は眼窩の内側にひきつけられ、反転していた。実際のところ、ここでは世界がどうなっていようとも、どう変わりつつあろうとも、人間が、さらに個人としての作家がいかなる像をもっているかだけが問題のすべてであったし、芸術作品を前にして芸術の鑑賞者が為すべきことはたった一つ、その作品を通して当の芸術家がどのようなイメージをそこに秘匿したか、そのことを詮索し、理解すればそれで良かったのである。

世界を人間に従属させ、人間の思い描くままに世界を染色し操作し得るという思い上がった人間中心の思想はいま、まさしく世界は作家の、人間の像、観念を裏切り、それを超越したものと立ち現われてきているのだ。作家が、芸術家が世界の中心である、あるいは世界は私であるといった近代の観念は崩壊しはじめたのだ。そしてそこから必然的に作品を芸術家がもつイメージの表出と考える芸術観もまた突き崩されざるを得ないのは当然のことである。そうではなく世界は常に私のイメージの向う側に、世界は世界として立ち現われる、その無限の〈出会い〉のプロセスが従来のわれわれの芸術行為にとって代わらなければならないだろう。世界は決定的にあるがままの世界であること、彼岸は決定的に彼岸であること、その分水嶺を今度という今度は絶対的に仕切っていくこと、それがわれわれの芸術的試みになるだろう。

それはある意味では、世界に対して人間の敗北を認めることである。だが此岸と彼岸の混淆というまやかしがすでに歴史によって暴かれた以上、その敗北を絶望的に認めるところからが出発する以外ないことは、みずから明らかなことである。私にとって〈イメージ〉はもはや乗り越えられるべき対象である。私から発し、一方的に世界へ到達するものと仮定され、そのことによって世界を歪曲し、世界を私の思い通りに染めあげるこのイメージは、いま、私の中で否定される。世界と私は、一方的な私の視線によって繋っているのではない。事物、物の視線によって私もまた存在しているのだ。いかにも私は世界を見る、だが同時に世界は、事物は私に向かってまた物の視線を投げ返してくるのだ。そこには私の視線を拒絶する世界、〈事物の固い防水性の外皮〉がただあるばかりである。とりわけ写真という方法を用いて表現するとは、私の像の表出や、外化ではない。それこそ写真の最も不得手とするところのものだ。

写真を撮るということ、それは事物の思考、事物の視線を組織化することである。おそらく写真による表現とはこのようにして事物の思考と私の思考との共同作業によって初めて構成されるものであるに違いないのだ。そしてそのためには世界、事物の擬人化、世界への人間の投影を徹底して排除してゆかねばならないであろう。なぜなら、すべてを人間中心に、人間に擬して見るわれわれの思考は、事物を事物として語らせることを初めから不可能にしてしまうからだ。

それは事物が事物であること、それ自体としてあり、あり続けることがもつ、それを発見することによって生まれてくるエロティシズムである。

一体世界を説明することなどができるだろうか。また説明できる世界ならば今さら説明する必要などがどこにあるだろうか。そうではなく、「客観的に」叙述すること(叙述とは意識の流れそのものである)われわれは事物を凝視し、それを所有しようと事物に突進する。だが事物はそれに対して何も答えはしない。われわれの視線は事物の堅牢な外皮によってはじき返されるだけである。われわれの視線を前にして事物は絶えざる後退としてある。だがまさしくこの一点、私の視線がはじき返されるその一点から、事物の視線は私に向かって投げかえされはじめると言っても同じことであろう。

私の視線と事物の視線とが織りなす磁気を帯びた場、それが世界なのだ。眼の侵略、それに対して事物は防禦のかまえを備え、今度は、われわれに対して事物が侵略を開始するのだ。それを認めること、形容詞(それは要するに意味だ)のない事物の存在を、ただ未来永劫、事物は事物のロジックによってのみ在ることを認めること。事物はあのようにではなく、このようにして在ること。それを認めること。そこには一片のポエジーも介入する余地はない。もしポエジーが、詩が生まれるとするならば、この私の視線と事物の視線とのまったき非和解性、その敵対性に目をつぶり、私の〈気分〉によって事物の輪郭をぼやかす時にしかありえない。それはあきらかに私の〈思い上がり〉であり、と同時に、私の〈眼の怠惰〉だ。眼はすでに制度化された意味をひきずったまま、意味の確認をしか世界に求めようとしない。眼は外界へ通じる透明な窓ではなく、世界から私を遮断するシェルターに変わる。世界は私の逆送された投影である。

われわれが一枚の写真の空間に限定するのではなく、時間と場所に媒介された無数の写真を考える時、一枚一枚の写真のもつパースペクティヴは次第にその意味が薄められてゆくのではないか。つまり、そうすることによって時間に媒介され、無限に乗り超え、乗り超えられるもの、それはまさしく世界と私、それら二元的対立をつつみ込んだ場としての世界の構造を明らかにしてゆくことが可能なのではないか。そこにはもはやスタティックな私と世界という図式は消え、無限に動き続ける無数の視点が構造化されてゆくのではないか。そのことにも成功するならば事態は少し変わってゆくに違いない。私がなお写真にこだわり、わずかではあろうが、その可能性にかけるとするならば、ひとつにはおそらくそのような形「日付、場所、行為」を記録することである。

商品の氾濫、情報の氾濫、そして事物の氾濫によってわれわれは日々わが身を侵され私

ているのだ。われわれの「中心」は喪われた。 かつてはすべてがそこに収斂されるべきものであった物資も情報も、われわれのテクノロジーの異常な発達によって、その性格を一八〇度変えてしまった。 テクノロジーは自己増殖を続け、その結果、われわれは、切れ切れになった膨大な物資や情報の提供に対応する「中心」をなくしてしまったのだ。世界の解体はまさしく、この「中心」の解体と対応している。事態がここまできてしまった以上、もはや遡行は不可能である。あえてそれを逆手にとること。われわれは 〈人間〉の敗北を認め、事物が事物として存在するこの世界に人間が人間として存在する、けっして特権的なものではありえないが、しかし正当なる場所を探し出すことが先決ではないだろうか。

都市は氾濫する。事物は氾濫し、叛乱を開始する。 大切なことは絶望的にそれを認めることなのだ。それが出発である。だがそれは芸術あるいは表現とわれわれが呼び慣らわすものとどのようにかかわりあうのか。われわれがこれまでの芸術という概念にこだわり、その伝統的な表現様式に固執する限り、われわれは芸術、表現を通してそのようになってしまった世界をただ指摘し、それを個人的に嘆いてみせることにしかならないのは明白である。

近代芸術以前には、作品は経験されたものの表現のようにうに見えた。それはあらかじめ考えられるなり見られるかしたものを述べるものであった。したがって、経験と作品の間には、制作技術があるにすぎなかった。近代芸術にとっては、作品は表現ではなく創造である。要するに、個が個として成立するわれわれの時間の軸はもうすでにずたずたに切り裂かれているのだ。われわれは世界を物語に(それはただたんに文学上のことではない)集約することは不可能なのだ。 世界は解体した断片として、まさしく裸形でわれわれを襲う。文学、美術をはじめ、あらゆるジャンルで今、さまざまな形で芸術の形式そのものが問い直されている。だがそれはつまるところ、近代の世界と私との関係の問い直しからはじまって人間と、世界における人間の確認のための努力であることはもうすでにあらためて語る必要はないであろう。

あるいは現代美術の作家たちの円環する作品を否定した行為(現代アート)等々、それらはそのいくつかの例であるにすぎない。彼らは確認された世界の意味を表現するという意味ではもはや何事をも表現しようとはしない。ただ彼らは彼らの行為を通して事物と私、またその二つがせめぎあう世界の構造を明示しようと努める。

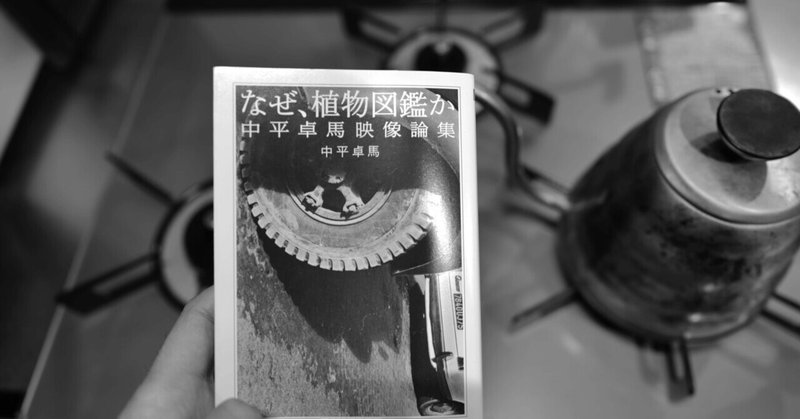

なぜ植物図鑑か?

図鑑はけっしてあるものを特権化し、それを中心に組み立てられる全体ではない。つまりそこにある部分は全体に浸透された部分ではなく、部分はつねに部分にとどまり、その向う側にはなにもない。図鑑の方法とは徹底した juxtapositionである。この並置の方法こそまた私の方法でなければならない。そしてまた図鑑は輝くばかりの事物の表層をなぞるだけである。その内側に入り込んだり、その裏側にある意味を探ろうとする下司な好奇心、あるいは私の思い上がりを図鑑は徹底的に拒絶して、事物が事物であることを明確化することだけで成立する。これはまた私の方法でなければならないだろう。

ではなぜ植物なのか? なぜ動物図鑑ではなく、鉱物図鑑でもなく、植物図鑑なのか? 動物はあまりになまぐさい、鉱物ははじめから彼岸の堅牢さを誇っている。その中間にあるもの、それが植物である。葉脈、樹液、etc.それらはまだわれわれの肉体に類似したものを残している。つまりそれは有機体なのだ。中間にいて、ふとしたはずみで、私の中へのめり込んでくるもの、それが植物だ。植物にはまだある種のあいまいさが残されている。この植物がもつあいまいさを捉え、ぎりぎりのところで植物と私との境界を明確に仕切ること。それが私 秘かに構想する植物図鑑である。

意識すること、それはこれまでそう信じられてきたようには世界の王ではない。イメージを捨て、あるがままの世界に向き合うこと、事物を事物として、また私を私としてこの世界内に正当に位置づけることこそわれわれの、この時代の、表現でなけばならない、ということであった。

すでに書いたモノクロームの暗室作業にあった〈手の痕跡〉を私はきれいさっぱり捨てようと思う。この手こそ芸術を成り立たせてきたものなのだ。手、それは自己の中の他者である。だがそれにもかかわらず手はやはり自己である。手によって操作され、操作されたもの、それはやはり手の延長線上にある。世界は手によって操られる。それをきっぱりと断ち切るところに私の植図鑑は成立する。カラー写真はその意味でもう彼岸のものなのである。

一度シャッターを切ること、それですべては終わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?