吹っ飛んだお仕事環境を必死で復旧:RyZen7 3700X環境でPC再構築

全世界3700億人のPC突然死を迎えた皆さま、こんにちは。「CPU触ってないのにCPU壊れた」という「何もしてないのに壊れた」が現実になった香月です。

仕事の関係で動画編集等を行うこともあり、これまでの16コア環境だったThreadRipper1950X(以下TR1950X)でガシガシやっていたのですが、「ケース変えたあとは動いた、ケースファン変えたらCPUエラーで起動しない」という結構強烈なトラブルが発生、仕事にも支障が出かねないという事で、かなり大慌てで復旧作業を行いました。

パーツ類のさらに詳細なレビューは後日じっくり行う予定ですが、今回の組み上げ時点でもCPUやその付近のコンポーネントに関してテストを行った為、今回は動作確認等に関するテストからご紹介。

贅沢言ってる場合じゃないのよ:16コア環境は先延ばしでRyZen7 3700X導入

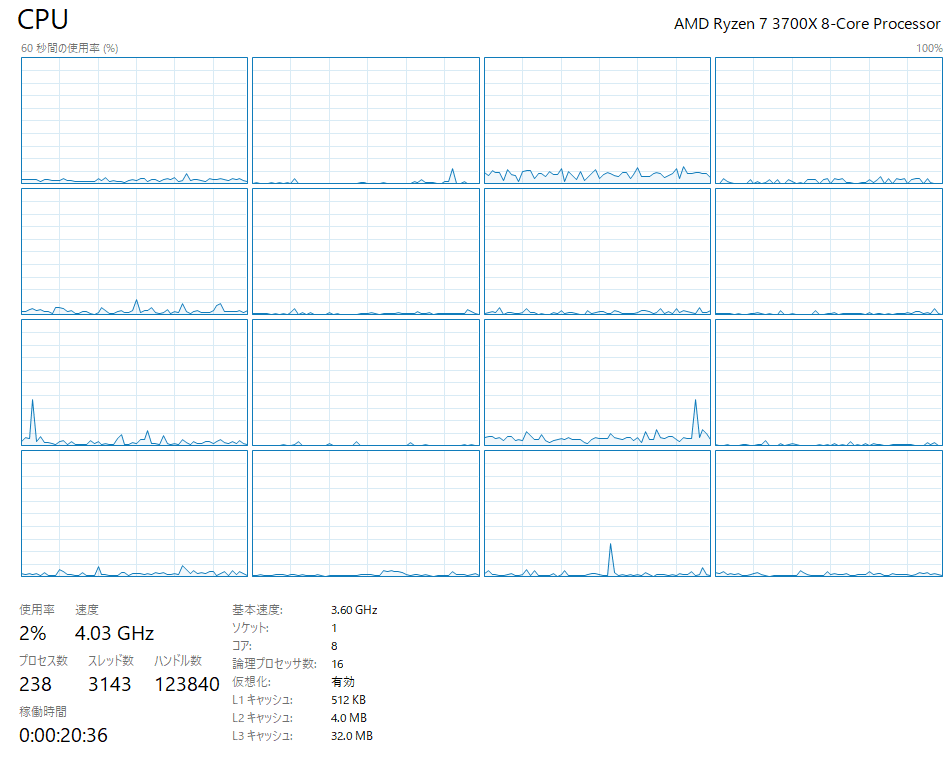

(スッキリしちゃったタスクマネージャ)

まずは今回の復旧作業にあたって導入したパーツ類をざっくりリスト化。

・CPU:AMD RyZen 7 3700X(8C/16T・3.6-4.4GHz・TDP65W)

・M/B:GIGABYTE B550 AORUS ELITE(Rev1.0モデル)

・クーラー:DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2(360mm簡易水冷)

緊急対処が必要だった事もあって、予算確保を待つわけにもいかなかったので、ギリギリ予算内に収めつつ、かつ作業に支障が出ないラインで、といった感じで選んだ結果、「まぁ、だいたいこうなるよね」といった感じの構成になりました。パーツ構成の関係から、元環境と変更になったのはこれまた以下の通り。

・CPUダイ仕様:14nm→7nm(TR1950X→3700X、以下同)

・CPUコア/スレッド数:16C/32T→8C/16T

・CPUベース-ブーストクロック:3.4-4.0GHz→3.6-4.4GHz

・メモリチャネル・搭載本数:クアッドチャネル8本→デュアルチャネル4本

・実搭載メモリ容量:128GB(16GB*8)→64GB(16GB*4)

・PCIeバージョン:3.0→4.0

それぞれの部分で性能や数値が上がったり下がったりしていますが、TR1950Xは第1世代Zen系、3700Xは第2世代Zen2系(RyZen2000番台はZen+系)となっており、シングルコア性能に関しては3700Xがデータシート上でも勝るものになっています。ただ、前述の通りコア数/スレッド数が半減した他、メモリチャネル半減、搭載可能本数の関係で実搭載容量も半減と、流石にTR環境から見ると数値上ではあからさまに減少。多少心許ない感じではあるのですが、今回はあくまで突貫工事の暫定環境、という事でバッサリ割り切って、後日改めて16コア系に移行、かつメモリも32GBモジュールを調達したい所です。

簡易水冷のCPUクーラーに関しては、元々サブ用途で使用していたPCの240mmを使いまわして移設しようかと検討していたのですが、それでもなんとか予算が割り当てられたので、機能面では最小限にしつつ、冷却効率を考えて360mmタイプを調達。こちらは後日AM4系の16コアにしてもそのまま流用できそうです。

ちなみに今回のパーツ調達に関しては中古品は使用しておらず、全て新品で行っています。TR環境時、M/BのアラートLEDがCPUエラーを出していたので、CPUだけ中古で導入する事も考えたのですが、いかんせんトラブルの原因が不明という事もあり、また余計なトラブルのタネを抱える事の無いように、という判断でした。

第4世代が出てもなお売れ行き好調な様子の第3世代RyZen

(5000番台が品薄なせいか、コストパフォーマンスの関係か……)

2020年末に第4世代RyZen、いわゆる「5000番台」が発表・発売となりましたが、品薄状況は未だに続いているようで、特にメインストリーム系となるRyZen7 5800X、及びひとつ上のグレードになるRyZen9 5900Xに関しては店頭在庫がなかったり、ECサイトでもプレミア価格がついているような状況が続いています。

そんな事もあってか、第3世代となる3000番台は未だに売れているようで、同じRyZen7でも一つ上位となる3800Xは品切れでした。

3700Xとの違いとしてはクロック周りなのですが、その関係もあってTDPが105Wと、3700Xの65Wに比べてかなり高くなっています。お値段もまぁそこそこ違いがあるといえばあるのですが、本気で予算がギリギリ、みたいな(今回の私のような)状態で無ければ、3800Xを選択すべきかもしれません。ただ、その場合は冷却周りは当然、M/BのVRM周り等、電源関係もある程度しっかりしたものを選択してあげる必要があり、結果的にCPU単体での差額以上の上乗せが必要になる可能性もあります。

とりあえず動作チェックを兼ねたベンチテスト:想像以上に優秀な子でした

詳細な設定出し等に関してはまだ完了していない状態ではありますが、いくつかテストを行ってみたので、ざっくりベンチテストの結果から。

例によって、私の行うベンチマークテストは「あくまで製品が正常に機能しているか、指定どおりの数値を出しているか」のチェックとなる為、スコアそのものの優劣を直接競うものではありません。スコアに言及する部分はありますが、あくまでも動作確認上のチェックとなります。

また、今回のテスト時点で既に「全コア4.4GHz動作」にオーバークロック状態である他、BIOS調整も一部行っている関係で、スコアの出方が他の環境と異なるものになっています。

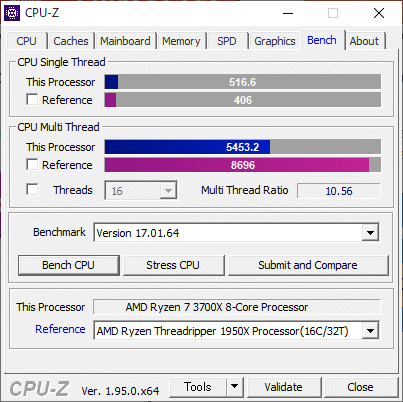

(CPU-Zのベンチマーク。紫軸はTR1950Xのリファレンスデータ)

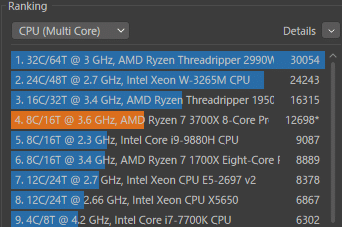

(CINEBENCH R23 マルチコアテスト)

CPU単体としてのテスト結果は概ね良好で、CPU-ZでのシングルスレッドスコアはTR1950Xを上回り(127%)、かつマルチスレッドスコアも1950Xの「半分以上」のスコア(62%)となっています。流石にステップが2つ(Zen→Zen+→Zen2)進んでいると、いくら大飯食らいのTR1950Xといえどもシングルスレッドの結果には陰りが見えます。マルチスレッドに関してはCINEBENTCHでも77%に迫っており、世代が上がるにつれて全体的なスコアの上昇が見られます。今回のOCでは電圧を手動で盛るような設定はしていないため、基本的には3700XはTDP65Wスタート、ブーストでプラスアルファといった動きですが、メインストリームのCPUでHEDT向けと言われたTR系にここまで迫ってきたのは流石の一言。

また、今回のパーツ更新でPCIeのVer.4が使用可能になった為、既に使用中でVer.4対応であるRadeonRX 5700XTとの組み合わせで3D側も見てみました。

(しっかりヒートシンクを歪ませてからテスト。なんのこっちゃ)

(3DMark TimeSpy テスト結果:3700X+B550M/B時)

(TR1950X環境で過去にチェックした際のテスト結果)

いまや手に入れるのが絶望的なリファレンスモデルですが、今回のテストでは最新のドライバを導入した上で、VGA側(Radeon側)は定格動作の状態で動かしています。

3DMark自体のバージョンも更新されていることから、一概にすべてを比較する事はできませんが、それを差し引いてあえて数字だけ見ると、CPUスコアの伸びと同時に、グラフィックススコアも若干ですが伸びています。テスト中の画面ではFPSで30を下回る事が無く、特に最終のCPUテストにおいても、処理系統が半分になった3700Xにも関わらず、やはりFPSが30を切ることはありませんでした。以前のTR1950X環境では、16C/32Tの物量で殴りかかってFPS32という値になっているので、この類のゲーム系では同等以上の性能を発揮している事になります。また、グラフィックススコアの伸びに関しては多少なりともPCIeのバージョンが新しい事が有利に働いたのか、もしくはドライバの熟成が進んだからなのか、はなんとも言えませんが、少なからず伸びているのは少し意外でした。

今回はM/BがB550という、チップセット側でPCIeのVer.4を持たない環境でのテストでしたが、現状M.2SSDもVer.3のものをVer.4対応スロットに挿しているという状態で、Ver.4デバイスとして動作しているのがVGAのみという事もあり、CPU側のレーンでしっかりと動作してくれたようです。

他、実際にお仕事環境で使用するAdobe Media Encorderに関しても、フルHD、60fpsの動画データをH.264でエンコードした際、CPU処理にした時に動画の実再生時間と同等、場面によって倍速近いフレーム処理を行っていたようで、このあたりはコア数の減少分をCPU自体の「基礎体力」が完全に補っている、といった印象でした。

(そんな簡単にメモリクロック上げて走るってどういうこっちゃ)

オマケですが、2666MHzネイティブのメモリクロックをお試しで3200MHzにしてみた所、アッサリ走りました。エラー落ち等も一切ナシ。モジュール自体XMPも持っておらず、完全に2666MHz動作前提の、しかもDualRankの16GBメモリ4本なのですが、ここまでアッサリ動いたのはCPU側のメモリコントローラか、M/B側の構成か、あるいはその両方か……しばらくこの状態で様子を見てみることにします。

TDP65Wは伊達じゃない、負荷をかけても温度が上がりきらず、360mmラジエターはオーバースペックか?

(OCCTでのCPUテスト。高くとも65℃を超える様子は無し)

こちらはベンチというよりはストレステストに近いものですが、OCCTを使用してCPU全コアに負荷をかけた状態での様子。TR環境時にも同様に本ツールを使ってテストを行っていましたが、その際に比べて全体的に温度は10℃近く低い値で推移しています。CPUクロックはTR1950X時点で4.05GHz固定にOCしていましたが、3700Xでは4.4GHz固定設定、負荷をかけると4.25~4.3GHzあたりで推移。コアクロック等の設定はまだBIOSではなく、Windows上でのツールのみ使用の為、BIOSでクロック固定を正確に行ってあげれば、設定値通り4.4GHzのフラットは出せそうな様子です。

とかくビックリしたのが温度で、前述のベンチテストや動画エンコードも含め、とにかくCPUに焼きを入れるレベルで負荷をかけても、65℃を超えるタイミングがほとんど見られませんでした。そもそものTDPが違う(TR1950Xは180W)という点は如実に反映されています。ただ、気になるのはスパイクのような状態で一瞬温度が70℃を超えるタイミングがある事。TR1950X使用時には「全体の温度は高いが、ある程度の位置でフラット」という動きだったものが、3700Xだとこうしたスパイクが少し目立ちます。CPUクロックに関しても同様なのですが、Precision Boostの世代違いによるクロックコントロールの結果なのかもしれません。初代Zen系の頃に比べより詳細なコントロールを行うPrecision Boost2になっているのですが、個人的にはそんなにダイナミックに動いてくれなくても良い……というより、高いなら高いでそこでフラットになって欲しいので、ここも設定上の確認項目になりそうです。

ブースト時の「蹴り出し」が遅い時は「Cool'n'Quiet」を無効化

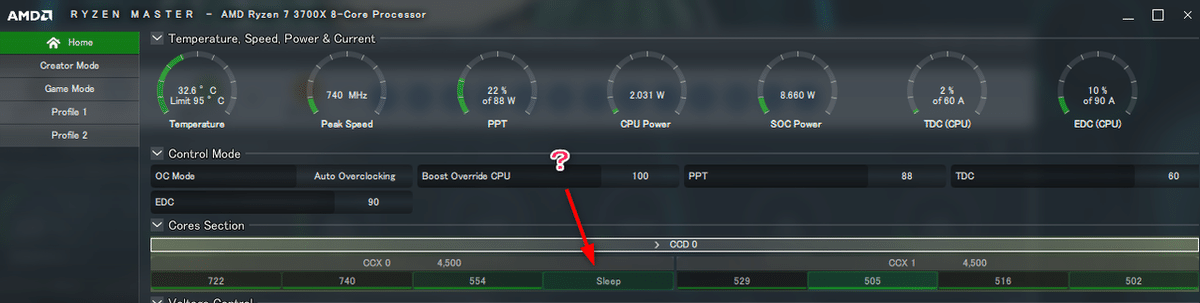

(低負荷時に一部コアが「Sleep」になっている様子。RyZenMasterにて)

先のテスト、特にCPU-Zテスト時に顕著に出たのですが、「CPU負荷をかけ始めてから、実際にクロックが上がるまでに時間がかかっている」という挙動を確認、どうにも気になっていました。ブーストが可能な温度下で、ブーストがかかる条件が揃った時に定格の3.6GHzを超えて自動的にOC状態(デフォルト上限4.4GHz)となるのですが、そのOCへ移行する「蹴り出し」がモタついているという印象。

これに関してはなんとなくピンと来たものがあって、それがAMDの省電力技術となる「Cool'n'Quiet」でした。BIOS画面で該当項目を確認、機能をOFF(省電力化しない)にする事で、蹴り出しが早くなった様子です。先のCPU-Zの際、事前テストでは「1回目はシングルスコアが400台後半、続けて2回目で500オーバー」というズレが出たので、一度クロックが落ち込んでしまうと、再度持ち直すのにラグが出ていたようです。

ただ、上の画像はその「Cool'n'Quiet」を切った状態なのですが、一部コアがやはりSleepに落ちている様子でした。このあたりの省電力機能に関しては、特にAM4系のようなメインストリーム環境だと結構あちこち絡んでくる部分なので、諸々洗い出しをした上で設定を決めてやる必要がありそうです。

参考までに、このCool'n'Quietに関してですが、ASRock製のAM4対応M/Bである「X470 Master SLI」には該当表記が無く、「Global C-state」や「C6 Mode」等、各設定画面に分散した該当メニューの設定変更が必要であった事、TR環境であったASUS製「X399 STRIX E-GAMING」も同様にCool'n'Quietに該当する項目が無く、こちらは逆に省電力的な動作があまり見られなかった(コアのスリープではなく、クロックダウン程度まで)という状態であった事も付け加えておきます。これらの点は確認ができ次第、ご紹介できたら良いかなと。

その他:M/B及び冷却系の簡単な紹介

(GIGABYTE製 B550 AORUS ELITE)

今回の記事はこの2点をザッと紹介して、後日の組み立て編や設定編につなげることとして、まずはM/B。実は元々はASRockのB550 SteelLegendを検討していたのですが、店頭在庫が無く、他製品を検討する事に。後日何らかの形で流用する事も念頭に、それなりに長い期間使える製品であろう、とアタリをつけて選んだのがGIGABYTEのB550 AORUS ELITEでした。製品としては「AORUS」ブランドのエントリーモデルになるのですが、NICが2.5Gbpsに対応していたのが決め手。ただし、本製品はSATAコネクタが4口とATXサイズにしては少なめで、M.2と合わせても全部で6つのストレージまでに制限されるのは注意が必要です。本製品はリビジョン違いの「V2」が存在、現時点では店頭に併売状態で出ているものの、おそらくはリビジョン1系の(今回導入した)製品に関しては終息になる可能性もあるので、併売でお値段がお安いうちに選べると良いかなと思います。私の購入時点でリビジョン1が15000円程度、V2が17000円程度と、2000円ほどお安くなっていました。

ちなみにリビジョンによる違いは殆ど無いのですが、その僅かな違いが使い勝手に影響するようなもので、

・バックパネルUSB3系ポート数(Rev.1・6ポート/V2・5ポート)

・ケースフロント向けの内部USB-Cピンヘッダがあるか否か(Rev.1ナシ/V2アリ)

という違い。あとは内部コンポーネントのパーツ単位で多少の違いはあるでしょうが、USBポート周り以外の配置、デザイン、機能性に違いは見られませんでした。SATAも同じく4ポート。特記無き場合はRev.1を前提に続けます。

エントリーモデルということで派手な機能や装飾系は無く、LED発光箇所もI/Oパネルカバー部、オーディオ回路部にわずかに配置されている程度で、ピンヘッダに関しては以前までのGIGABYTEの特殊なレイアウトではなく、一般的な順番のピン並びになっています。最近だと結構増えてきたM.2スロットのWiFi/Bluetoothコンボカードには非対応で、バックパネルにアンテナ開口部が無いだけでなく、スロットそのものがありません。メモリ固定はこれまでのASRock・ASUSが片ラッチ(M/B上側のみ開閉ラッチ)だったものに対し、本製品は両ラッチ(チップセット側も開閉ラッチ)となっているので、取り付けの際にはお間違いなく。CPU向けのATX/EPS12Vは8ピンひとつ、といった具合に、全体的にシンプルな構成です。LED云々は好き嫌いが分かれる所なのでそれはそれとして、シンプルながら欲しい機能はちゃんと載せてくれている、という点は好印象です。USB2.0のポートが3.0系と離れた位置にあったり、2.5GbpsのNICが載っていたり。

現時点で強いて言うなら、という感じですが、オーディオ端子は色分けしておいて欲しかったな、とは思います。デザイン的な意味ですべてブラックアウトされているのだと思いますが、ケース背面をチラッと覗き込みながらケーブルをつなぐ時、どのポートがどの入出力なのかわかりにくい感じ。

(DEEPCOOL製簡易水冷 GAMMAXX L360 V2 組み込み状態。フロントラジエターは吸気方向)

冷却系にはDEEPCOOL製の360mm簡易水冷。RGB対応120mmファンも付属はしているのですが、既に静音ファンに置き換えてケースに固定していた為、ファンは使用していません。

(サーバ環境での使用実績から本製品に換装)

それにしても、360mmの簡易水冷でお値段8000円台は破格もいいところ。元々は買い足すにしても今まで使ってきたCoolerMaster製にしようかと思っていたのですが、せっかくの機会なので試してみることにしました。

ヘッドの固定はスクリュータイプで、M/B表面の固定マウントを外し、バックプレートはそのまま流用して固定スタンドを表面に設置、そこにヘッドを載せてハンドスクリューで固定。一応手回しができる頭のネジなのですが、高さが短いのと案外狭いので、大人しくドライバー使って固定しました。

使用したグリスもこれまた初体験の「ネコグリス」。オーバークロッカーとして有名な「シミラボ」の清水氏監修という事で、熱伝導率だけでなく塗布しやすい硬さでした。

ラジエターの固定は、ケースフロントのフレームを挟んでファンと共締めするように固定したのですが、今回はひとまず「フロント吸気・リア排気」のおなじみスタイルにしました。このラジエター固定が一番時間かかった、って話は後日のレビューですることとして、今回置き換えたケースは「Antec P101 Silent」。ガラスパネル等一切無いタイプの静音重視ケースです。

まだ冷却系も含め設定が終わっていないので評価は難しいですが、少なくともCPUを定格で使う分には、この簡易水冷はオーバースペックなくらいに冷却性能を持っています。Intel向けはTDP165Wまで、AMD向けは同250Wまで対応の高冷却性能は伊達ではないようです。なにせラジエターが暖まりきる前にファンで冷やしてしまうので、結果としてCPU温度そのものも温度が低め状態でフラットになります。温度変化自体はかなり緩やか。

ただし、残念なことに新品購入にも関わらず、フィン曲がりが少し見受けられました。店舗側で箱を開けた形跡はなかったので、メーカー出荷時点だろうとは思うのですが、お値段なりのQCなのかな、と思ってしまうのは少し残念な所です。

まずは環境の再構築完了、やるんなら徹底的に詰めますよ的に次回

(起動テスト中の様子。無事走りました)

という事で、今回は「何もしてないのに()突然()壊れた」というあまりにも突然な状況に対応すべく、なかなか慌てて強引にPC組み立てをしましたよ、というお話でした。メインマシンのコンポーネント入れ替えは久々だったのでなかなか楽しかったのですが、あまりにアレな部分も各所あるにはあったので、次回以降、設定関係と一緒にその点のレビューもお届けします。私は提灯記事は書きませんよと耳が酸っぱくなって口がタコになるくらい言っていますが、良いも悪いも結構バリバリやりながら記事を用意するので、ぜひお楽しみに。