蓄電池の劣化診断について(記事7)

鉛蓄電池は年数とともに劣化が進み、寿命をむかえます。

また、寿命期前でも製造過程の不備や使用環境、外的要因などでも故障する可能性があります。

ですから、定期的に点検を実施して蓄電池の現在の健全性および劣化具合を確認、把握する必要があります。

そうでないと、いざ停電となった時に蓄電池から負荷へと放電できない可能性があるからです。

〇開放型鉛蓄電池の劣化診断

電解液である希硫酸水溶液の比重を測定します。

また、充電時の単セル(蓄電池1 個)の電圧を測定します。

鉛蓄電池はリザーバー方式と呼ばれます。

水溶液中に、活物質である硫酸水素イオンを大量に保存(リザーブ)しているためです。

放電をすれば、この硫酸水素イオンと極板の活物質が反応するため、硫酸水素イオン濃度はどんどん下がります。

充電をすれば、極板の生成物が電気分解されて、硫酸水素イオン濃度が上昇します。

蓄電池の劣化が進むと、充電をしても電気分解できない生成物が増えていきます。

すると当然ですが、硫酸水素イオンの濃度が新品の時ほど高くなりません。

メーカーが公表している比重値の値があり、その範囲内にあれば使用に問題ないですが、範囲外であれば寿命と判断されます。

比重を半年に1度のペースで測定していくと、通常であればだんだんと低下していきます。

このトレンドを観察して、蓄電池の寿命期には交換する、というのが理想です。

ここでポイントなのは、比重値がどれだけ下がったから、実質何分間放電可能なのかは、わからないという点です。

新品なら30 分間放電可能なはずだけど、比重値が0.05下がったら放電時間は何分減るのかは、分かりません。

実際に蓄電池の残容量を計るためには、活性化過電圧や濃度過電圧、抵抗過電圧や極板の劣化、腐食層の抵抗などを考慮する必要があります。

比重の測定は、あくまでの水溶液中の硫酸水素の総数を計っているに過ぎません。

ですから、比重値に問題はなくても放電させてみたら放電可能時間が極端に短いというケースもある、ということです。

実際に何分間放電可能なのか。

これを測定するためには、実際に蓄電池からある程度の大きさの電流を放電させて、放電終止までの時間を計測するしかありません。

後ほど詳しく記載します。

しかしこの方法はコストがかかるため、実際にはあまり実施されていません。

〇制御弁識鉛蓄電池の劣化診断

密閉型であるため、電解液の比重測定ができません。

そのため、内部抵抗計というもので蓄電池の内部抵抗値を測定します。

また、充電時の単セル(蓄電池1 個)の電圧を測定します。

これは交流インピーダンス法を使っています。

通常、物体の電気抵抗を測定する場合には、測定対象に電流を流してその電位差、つまり電圧を測定します。

電流を流したい場合、通常は抵抗に電圧をかける必要があります。

回路に電圧計をつければその内部抵抗の大きさに反比例した大きさの電流が流れます。

オームの法則では、電圧(V) =電流(A) × 抵抗(R)です。

電圧計は、内部抵抗をいくつにするか決めてから作成します。

つまり、電圧計は流れてくる電流値を測定して、そこから電圧を計算しています。

電位の差を直接計測できているわけではありません。

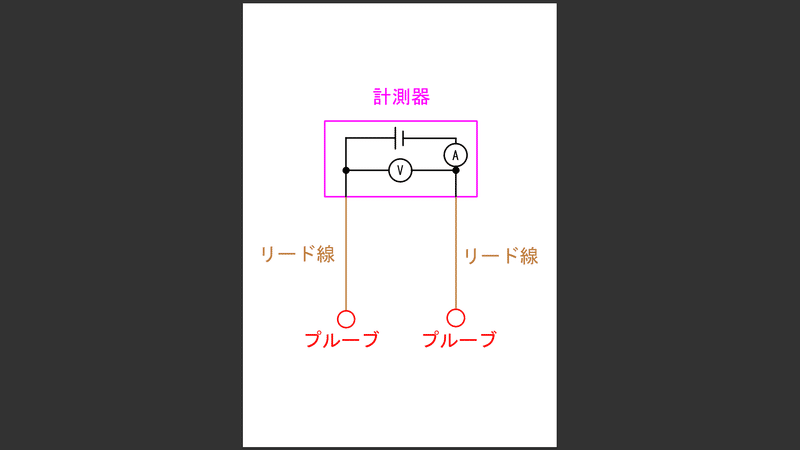

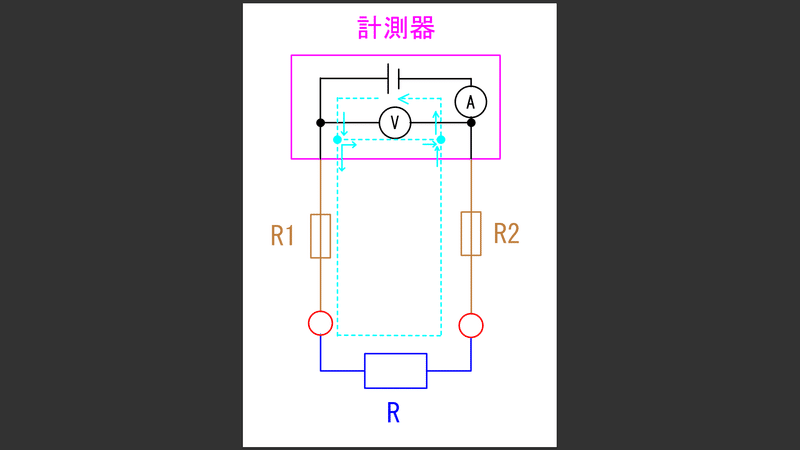

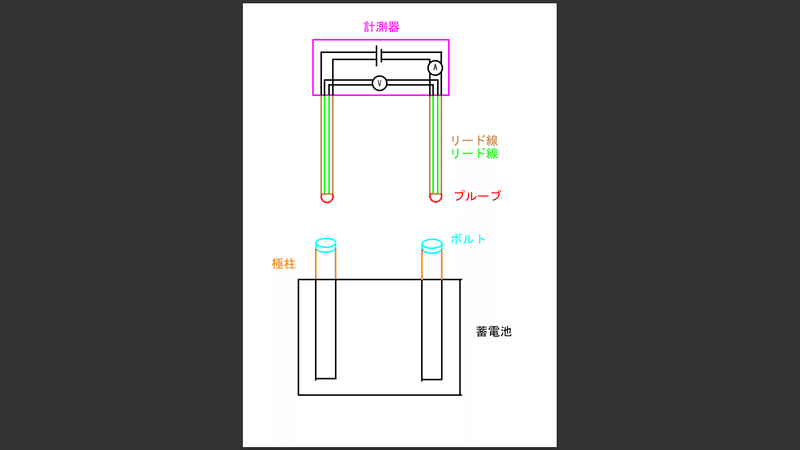

下の図は、デジタルマルチメーター等の簡易テスターの簡略図です。

実物は、下の写真です。

乾電池を数本使用して、直流電源としています。

プルーブを測定部分に当てると電気回路が形成されるのでそこへ直流電圧をかけて電流を流して、抵抗値を測定するという仕組みです。

2端子法で測定しています。端子というか、プルーブが2つなので。

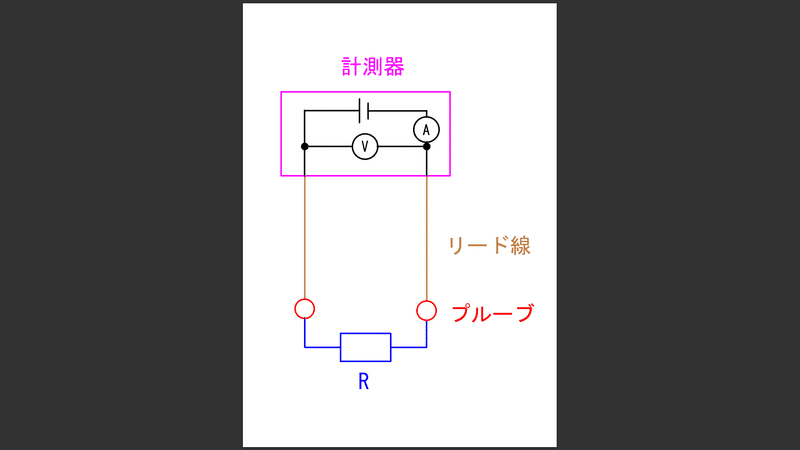

上の図のように抵抗Rの値を測定する場合。

電源電圧は蓄電池を使用するため、放電具合によって電圧が変わります。

その電源電圧が電圧計と抵抗Rにかかります。

電流は、電圧計の内部抵抗および抵抗Rの大きさに反比例したものが流れます。

電圧計の内部抵抗は結構大きくしてあります。

ですから抵抗Rの値がそこまで大きくなければ、電流の大部分は抵抗Rに流れて、わずかな電流が電圧計へと流れます。

※電圧計の内部抵抗が500 Ωで、抵抗Rの値が仮に5 Ωだった場合、抵抗Rに大部分の電流が流れ込む、という意味です。

電圧計の内部抵抗値は予め分っていますから、流れる電流値が分かれば電圧値がわかります。

電源電圧がいくつかは、関係ないです。

電圧が分かれば抵抗Rの値も、わかります。

しかし蓄電池の抵抗を測定する場合には、これではマズイのです。

直流電流を流したところで、極板で充電に使われてしまうからです。

よって、蓄電池の内部抵抗に電流を流して、その電圧変化を測定するためには、交流電流を使用しています。

蓄電池の内部抵抗は、電気二重層としての容量成分、電荷移動抵抗の抵抗成分で表されます。

電解液は線形(オーム性)の抵抗として表します。

これらは交流の周波数毎に流れにくさ(インピーダンス、交流に対する流れにくさ)が変わります。

蓄電池の内部抵抗測定の際には、高周波の電流を流してやります。

蓄電池の各内部抵抗は周波数に対する応答速度がそれぞれ違います。

ですから周波数を変えて測定すれば、それぞれの抵抗成分を測定できるわけです。

実際の現場では、1 kHz程度の交流を蓄電池に流して、全体の内部抵抗を測定しています。

これを定期的に収集して、劣化の傾向を観察しています。

現場ではそれぞれの内部抵抗を個別に収集することは、しません。

ですが、これで測定できる蓄電池の内部抵抗は静的なものです。

動的なものは測定できていません。

つまり、水溶液中のイオンの移動の抵抗や、極板中の電子の移動抵抗は測定できています。

ですが、放電する際の活性化エネルギーなどの過電圧分は測定できません。

(※蓄電池が放電する際のエネルギー損失を電圧に換算したもの)

つまり、現在の蓄電池の残容量が新品の時と比べてどれだけ減ったのか、ということはわからない、ということです。

定期的に蓄電池の内部抵抗を測定していくと、年数とともに徐々に内部抵抗が増加していきます。

その傾向(トレンド)を観察して、蓄電池の劣化具合を判断する、という手法が取られています。

※補足です。

蓄電池の内部抵抗を測定するとします。

その数値はかなり小さいので、普通に測定するのではなく、4端子法というもので測定します。

2端子法ではダメなのかというと、ダメです。

そこを少し書いておきます。

・2端子法

先ほど書いた簡易テスターの仕組みで抵抗値を測定しています。

しかしリード線には、線自体の電気抵抗があります。

線の径が1 mmで長さが15 mm(1.5 cm)でも、抵抗は0.33 mΩ程度あります。

実際に現場で使うテスターは1650 mm(1 mと65 cm)ほどの長さです。

リード線1本の抵抗値を測定したところ、48 mΩありました。

リード線は2本使用して測定をするため、リード線2本の合計は96 mΩになります。

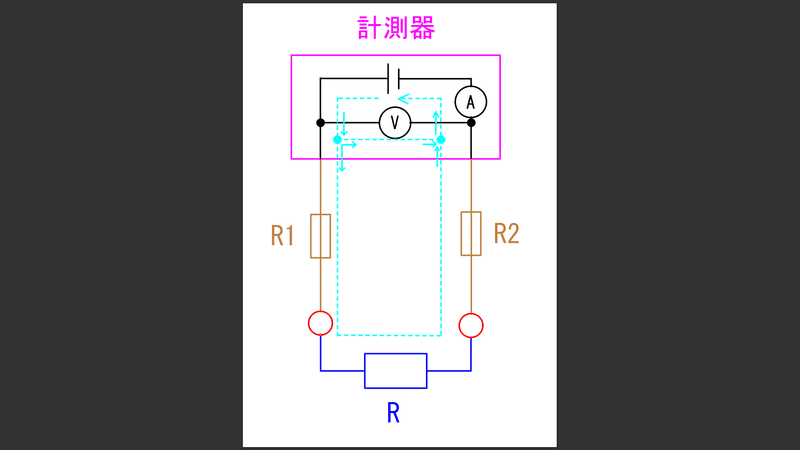

何が言いたいかというと、Rという抵抗の電圧を測定しているつもりでも、実際には R + R1 + R2 を測定していることになります。

抵抗Rの値が大きくてリード線の抵抗が無視できるくらいならいです。

ですが抵抗Rの値が小さい場合、リード線の抵抗は無視できません。

ちなみに蓄電池の内部抵抗値は、0.37 mΩなど小さい値であるので、リード線の抵抗は無視できません。

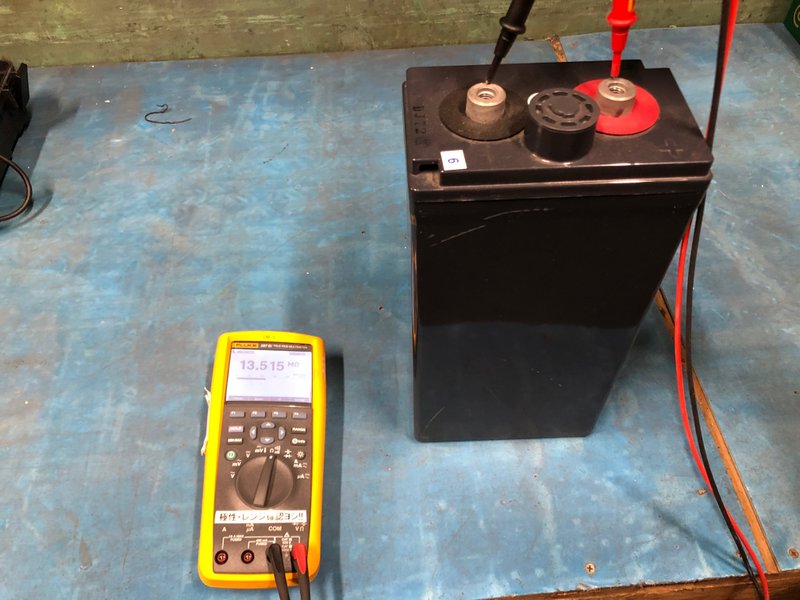

ちなみにデジタルマルチメーターで蓄電池の内部抵抗を測定すると、13.5 MΩでした。

ちょっと大きすぎですけどね。

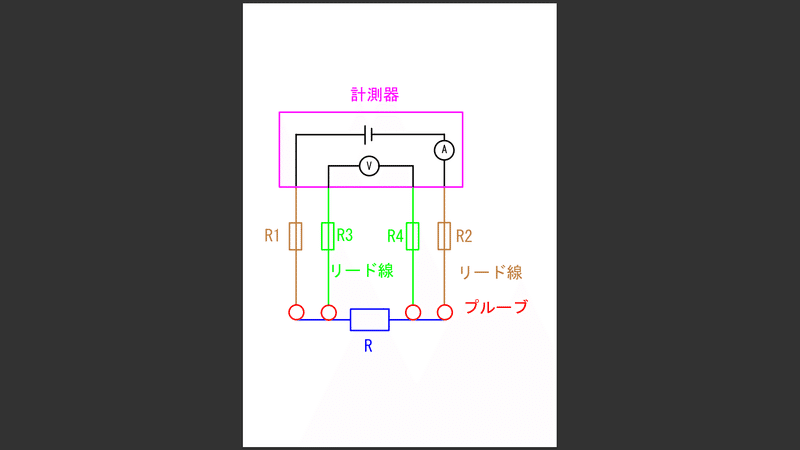

・4端子法

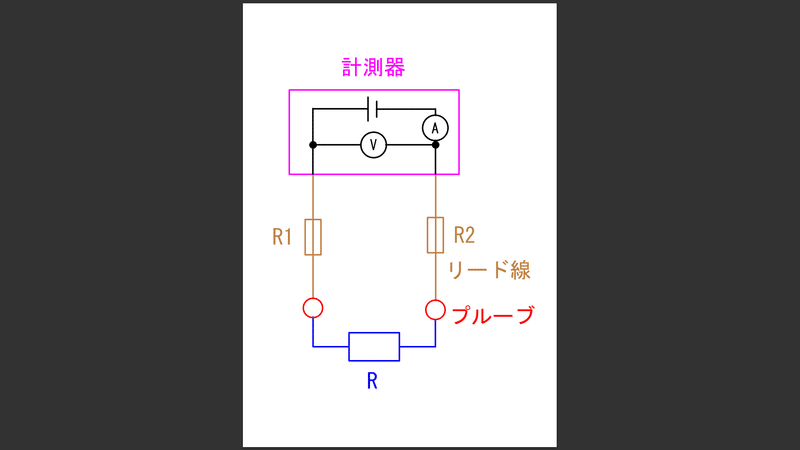

そこで下の図のように、計測器内で電圧検知回路と電流検知回路を分けます。

R3とR4は、リード線の抵抗です。

この電圧計の内部抵抗はとても高くしてあるので、緑の線(リード線)にはごくわずかの電流しか流れません。

つまり、電圧計とR3、R4にはほとんど電流が流れないわけです。

電源から出た大部分の電流は、ほぼ抵抗Rへ流れます。

ですから、電圧計に流れてきた電流と電圧計の内部抵抗をかければ、電圧がわかります。

また、電流計用のリード線を流れたあとで電流が分岐します。

電圧計用と抵抗R用にです。

ですから、このときの電流は純粋に電圧計と抵抗Rとの抵抗値だけで分岐しているといえます。

よってかなり正確な値であるといえます。

電圧計で測定できる電圧は抵抗R単体のものとみなせるわけです。

あとは電圧を、流れた電流値で割れば抵抗値が出ます。

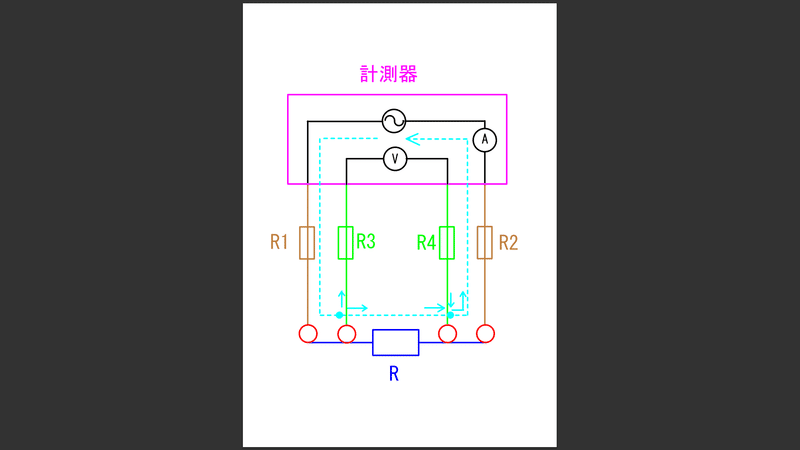

際に計測器は、下の図のようにリード線内に2回路分の配線が入っています。

そしてプルーブもリード線1本あたり2個ついています。

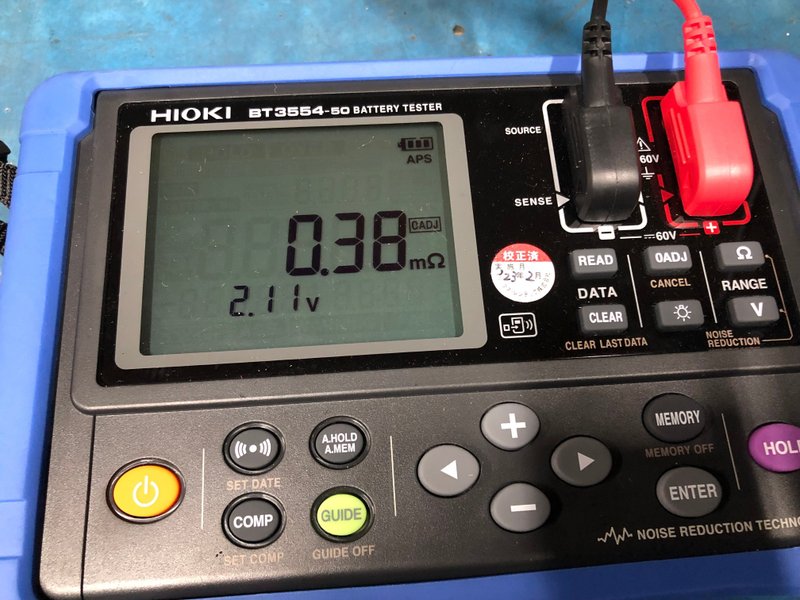

下の写真は、4端子法で蓄電池の電圧と内部抵抗を測定するための計測器です。

プルーブの先端で2端子に分かれています。

測定部に当てるだけだと、電圧しか測定できません。

下の写真がプルーブの先端部です。

内側に長い端子が出ています。

ここを測定対象に当てて押し込むと、外側の端子も測定対象に当たります。

すると端子が2つ測定対象に当たるので、内部抵抗と電圧が測定できます。

こんな風に押し当てて、測定します。

蓄電池の内部抵抗は0.38 mΩです。

先ほどのマルチメーターで測定したときは、13.5 MΩでしたのでその差がわかると思います。

ちなみに、測定部は蓄電池の極柱にする必要があります。

それ以外のところで測定すると、値が変わります。

下の写真は、極柱に固定用ボルトをはめてそのボルトで測定したものです。

内部抵抗値が1.71 mΩと表示されており、明らかに値が違います。

では蓄電池の容量は、現状どれだけ残っているのかを知る方法もあります。コンダクタンス法と呼ばれるものです。

実際に蓄電池から電流を放電させて、放電終止電圧に達するまでの時間を計測することで残容量を確認する、という方法です。

電流を放電させる方法としては、2通りのやり方があります。

1. 蓄電池を整流器から切り離し、蓄電池に接続されている負荷を使って放電させる方法。

2. 蓄電池を整流器から切り離し、可変抵抗を接続して放電させる方法。

1 の方法では、蓄電池から負荷へ放電させる際に整流器を止めます。

ですから負荷が要求する電流値が少ない場合は、蓄電池からほとんど放電せず試験になりません。

(負荷の要求電流が1 A程度なら、ほぼ試験になりません。)

また蓄電池の劣化が進んでいる場合は、蓄電池から放電した途端に負荷への給電ができず負荷が停止する危険もあります。

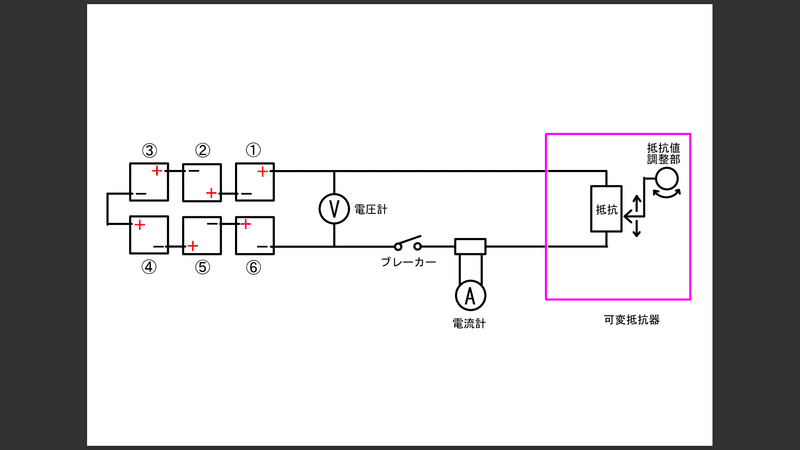

2 の方法は、以下の手順で試験を実施します。

※蓄電池は満充電状態を基本とします。

①蓄電池と充電器を切り離す。

②切り離した蓄電池に可変抵抗器および電流計、電圧計を接続する。

③可変抵抗器を操作して、蓄電池からある程度大きな電流を放電させる。

④放電開始から、放電終止電圧になるまでの時間を計測する。

直流電源装置内に可変抵抗を組み込んでおいてもいいです。

しかし実際には試験のための抵抗器は組み込んでいないことが多いです。

ですから試験の際には、直流電源装置から蓄電池を抜きだして可変抵抗器を接続して試験をします。

試験中に停電があっては困るので、仮設用蓄電池を準備して接続する必要も出てきます。

回路は、下の図のようになります。

下は、2 Vの蓄電池を6 個接続して、試験をしているところです。

デジタルマルチメーターを蓄電池の①の+極と⑥の-極に接続して電圧を監視してもいいです。

また、電流計の代わりにクランプメーターをつけて電流値を測定してもいいです。

放電電流を何 Aにするかで、放電終止電圧が決まります。

ですから放電終止電圧まで何分かかるのかを計れば、残容量がわかります。

放電終止電圧まで10 分もつはずなのに、実際に放電させたら5 分しかもたなかったとなれば、蓄電池の残容量は50 %ということです。

MSEタイプの蓄電池では、放電終止電圧と放電電流は以下のようになります。

放電終止電圧 1.8 V・・・・・・0.1 C₁₀ 放電・・・・・10 時間放電

放電終止電圧 1.7 V・・・・・・0.18 C₁₀ 放電・・・・・5 時間放電

放電終止電圧 1.6 V・・・・・・0.65 C₁₀ 放電・・・・・1時間放電

仮にMSE-200 Ah の蓄電池6 個の放電試験を実施するとします。

10 時間放電では時間がかかるので、1 時間放電としましょう。

放電終止電圧は蓄電池1 個あたり1.6 Vとなります。

蓄電池6 個なら、6 個 ×1.6 V =9.6 Vとなります。

また、放電電流は200 Ah ×0.65 C₁₀ =130 A となります。

回路を組んだ時には蓄電池6 個の総電圧が電圧計に表示されます。

仮に2.08 V ×6 個 =12.48 Vあったとします。

ここから可変抵抗器を操作して130 A放電させて、9.6 Vになるまでの時間を計測する、という手順です。

蓄電池が新品であれば、9.6 Vになるまで1 時間放電できるはずです。

このようにして実際に放電させてみれば蓄電池の残容量がわかります。

ですが費用がかかるため、あまり実施されません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?