株初心者が2024年に思う事

2023年の7月に株を始めて痛い目にあいながら学習もできました。

熱いストーブに触らないと『熱いから触ってはいけない』と学習できないバカな私の反省と2024年に思う事を書いておきます。

株を始めるにあたって

何が重要かは人によって異なるでしょうが、私は『その時の株価がどうしてその株価になったのか』を知る事が重要だと思いました。

結果論ですが、7月に始め7,8月に購入した株は9月中旬までに一度利確するべきでした。

そして下がった10~11月に買い戻す。

そういう流れを読むのは難しいのですが、その流れを予測できるだけのデータと過去の傾向を調べるのが株を始めるのに重要。

今年後半はアメリカの金利でデータ重視のFRBと投資家の楽観的、悲観的思惑の間で株価も大きくうごきました。

もともと2022年時点の予測ではアメリカ市場の今年の前半は良くないはずだった。

コロナが予想より速く収束し経済が世界的に動き始めた事で業績も前年比で上昇し株式市場への投資が増えたのが今年前半。

その投資が過剰で調整に入ったのが夏以降。

長期金利が上がり、円安にもなり海外の投資家にとって日本の株の魅力が相対的に減少しての売りもあった。

オーストラリアの定期預金は1年でも5%もあるんですよ。

年金を含めた機関投資家はその時々で最適なポートフォリオを組むので決算を機にポートフォリオの入れ替えが頻繁に見られた。

一見、好決算でもなぜか売られた背景はその企業の良し悪しだけでなく他の投資先との比較があった。

業績が悪くなかった健全な企業は売られた後も徐々に株価を戻していたので、企業業績をしっかりと理解する事でしっかり利益を出せた方も多いだろう。

原油価格も低くなりインフレ率も下がってきてアメリカの利上げの可能性がほぼなくなり2024年の利下げがいつ、どのくらい行われるかに焦点が向かい始めた。

それに伴い日本株も再び上昇し始めた。

べつに日本国内で特別に好悪材料がなくても上下する株価。

この傾向は来年以降も続くと思われるので2024年から新NISAで始められる方も自分なりの予想を立てるのが重要。

予想が当たろうが外れようが、予想してその結果と向き合うのが経験になり、予想の精度と勘を向上させる。

Youtubeでも多くの専門家方がすすめている株がありますが、インデックスでオルカンだろうがS&P500だろうが自分なりにどうなるかの予測は立てるべき。

鵜呑みにしていると何かが起こった時に正常な判断が下せなくなる。

2024年の株価

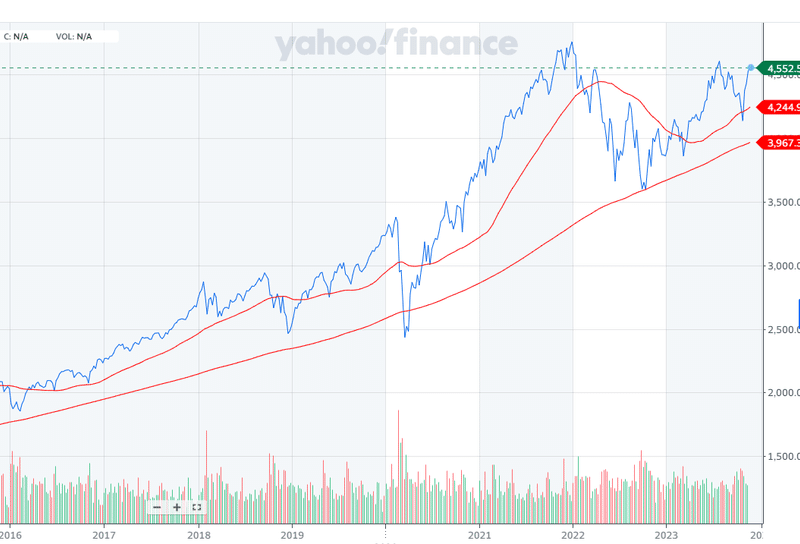

ここ2年のアメリカの株価の変動率は以前よりも大きい。

この傾向は今後しばらく続くものと思われる。

短期でこの上下の波を予測できるようになるのはかなり難しいだろうが、1~2か月の周期があるので欲をかき過ぎずにいれば何とかなりそうだ。

過去に下がった時期は頭に入れておきたい。

1月下旬、3月、6月、9月後半。

11月に入ってから米VIX指数が低くなっているので2023年12月~1月中旬までは株価上昇かもしれない。

利上げは終わり、利下げに向かう2024年。

金利上昇と景気低迷の間には約11か月のズレがある。

最後に利上げしたのが2023年7月26日なので2024年の6月前後に景気低迷に入るかもしれない。

大統領選挙も株価に影響を与える。

バイデン政権は、物価高を抑制する効果があるドル高を容認する姿勢が強かった。

しかし、今後ドル高によって米国の輸出企業の国際競争力低下が明確になっていけば、ドル高を抑制する姿勢を見せ始める可能性があるのではないか。

そこには、2024年の大統領選挙に向けて、企業にも配慮した経済政策へと軌道修正することで無党派層の支持を取り込む狙いもある。

すでにアメリカの利下げ観測から円高の傾向が見られた11月22日。

2024年は円高に向かうシナリオがあるか?

2024年は中国が態度を緩和しそう

2020年にオーストラリアが新型コロナの起源調査を要求したことに対し、中国は報復的な措置として大豆、肉、ワイン、石炭、木材、ロブスターなどのオーストラリアの商品に制裁を行っていた。

それが11月には経済関係の正常化を目指す会談が行われました。

習近平がワシントンを訪れたのも苦しい中国の現状を物語っています。

去年から独裁体制を強めた習近平ですが、今年は選んだ側近たちからも脱落者を出していて上手く行っていません。

中国共産党が経済政策などについて話し合う党の重要会議「3中全会」の日程が、10月末になっても公表されない異例の事態です。

経済政策を大きく変更せざるを得ない状況にあるのは間違いありません。

日本に対する制裁の緩和も来年にはあるかもしれません。

中国経済が改善するならば世界経済に与える影響も大きいでしょう。

生成AIの進歩と失業率の上昇

賃金の上昇もあり今後もAIによる労働環境の効率化が進み結果的に必要とされる労働人口は減少するだろう。

生成AIの進歩は不要な人員の増加に拍車をかける。

企業の利益率は短期では上がるだろうが、低所得者や失業者の消費が減少すればその分野での企業収益も減少する。

この失業者にどうお金を稼がせるかが政府や社会の課題になるだろう。

生成AIの進歩はNVIDIAやAMDとそれらを取り巻く半導体関連企業にはしばらく恩恵をもたらす。

データセンターで処理できる情報量が増え、6Gでより高速で大容量の情報通信が可能になればますます社会システムの自動化がすすむ。

すでに自動運転を都市単位で行なおうという動きが中東で見られる。

日本ではまず電車がほぼ無人化されるだろう。

インドさん

人口増が続く中での個人消費の趨勢的拡大。

チョコレートの消費量の拡大をみても中低所得者層の所得が増えている。

旺盛なインフラ需要がインド経済を力強く牽引する構図は簡単に崩れないであろう。

特に、2024 年春に総選挙(5 年ごと実施)を迎えるモディ政権は、2021 年に打ち出した大型インフラ投資計画「ガティ・シャクティ国家マスタープラン」に基づき景気配慮型の財政運営を続ける公算が大きい。

インドの強みはコミュニケーション能力の高さ。

インドとヒンドゥー経済圏はもちろん、英連邦の一員としてイギリス、オーストラリアとの強い連携。

さらにUAEは輸出入で貿易相手の2位だし、サウジなどのイスラム圏との関係も深い。

世界的企業のCEOにインド出身者が多いのも大きい。

IBM、アドビ、グーグル、マイクロソフト、シャネル、スタバ、亀田製菓。

インド人の知り合いはいらっしゃいますでしょうか?

教育受けて海外に出てくるインド人は明るくて頭の回転速くて偏見なくて交渉上手。

少なくとも私のお客様はそんなインド人でした。

中には時間の概念がルーズな女性もいらっしゃいましたが、皮肉は通じないしひたすら明るい。

インドの未来も明るそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?