米、Riceから日豪の違いを考えてみるよ その1.日本は『米=コシヒカリ』

前置き

日本とオーストラリアのスーパーで一般的に売られているお米の種類を見ると日豪の違いが良く表れている。

日本はほぼ単一民族のため、『好み』が一方向に尖っていく。特に『甘い』という方向に。

オーストラリアは多民族国家でそれぞれの民族が自分たちの食文化を持ちよっているのでお米もバラエティ豊か。

日本で米といえばコシヒカリ

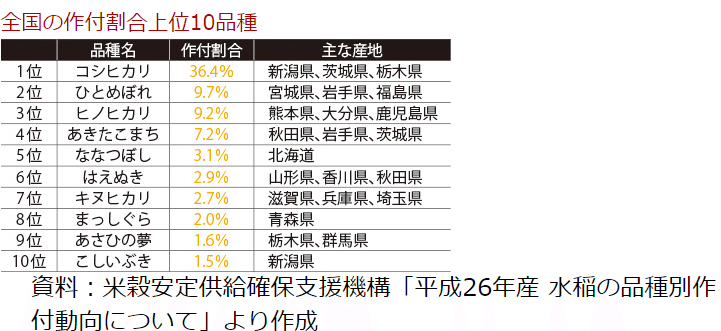

お米の種類はコシヒカリが36.4%と圧倒的。

しかも、2位ひとめぼれ(コシヒカリx初星)、3位ヒノヒカリ(コシヒカリx黄金晴)、4位あきたこまち(コシヒカリx奥羽292号)、5位ななつぼし(ひとめぼれ/空系90242A//空育150号,あきほ)、6位はえぬき(あきたこまちx庄内29号)7位キヌヒカリ((収2800×北陸100号)×北陸96号)、8位まっしぐら(奥羽341号x山形40号)9位あさひの夢(あいちのかおりxつきのひかりxあいち65合)、10位こしいぶき(ひとめぼれxどまんなか)

系統でいえば上位10品種はコシヒカリとその第2世代(ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち)、第3世代(ななつぼし、はえぬき、キヌヒカリ、まっしぐら、あさひの夢、こしいぶき)。

まさにコシヒカリ1強状態!

日本で米と言えばコシヒカリ系なんです!

コシヒカリにあらずんば米にあらず!

これも人種や文化がほぼ単一の国民性だからこそ。

好きの方向性が一つに向かいやすいんですよね。

でも私は味覚がおかしいのかコシヒカリは好きじゃないんです。

パラパラして一粒一粒がしっかりして米の風味もあったササニシキが好きでした。

それが1993年の冷害でササニシキが市場から姿を消してコシヒカリ1強時代が幕を開けてしまった(涙)

ササニシキと比べてベタベタと水っぽくて変に甘味のあるコシヒカリ系は好みではありません。

そんな人間は日本でもスーパーマイノリティなんでしょうね。

甘くてもちもちが正義ですから。

コシヒカリ系は低アミロースでGIが高い

米に含まれるデンプン中に、アミロースとアミロペクチンという2種類のデンプンがあり、アミロペクチンが多いと餅米のように粘りが出ます。

日本で好まれるコシヒカリの場合は、アミロース含有量が12−17%程度で日本の従来のうるち米の15~35%よりも低いのです。

ちなみにタイ米のアミロースは27~31%。

しかも!平成元年以降、『日本人の味覚』に合わせてコシヒカリをさらに甘くもちもちした食感にとアミロースが少なくなるように品種改良した低アミロース米が開発されています。

低アミロース米は、アミロースが5~15%しか含まれないので、糖化が進みやすく、甘さを早く感じ、また、粘りがあるのが特徴です。

いわゆる「おいしいお米」ですが、アミロースが少ないので、血糖値が上がりやすいお米ともいえます。

コシヒカリの第2、3、4世代のお米達ですよ。

コシヒカリ系を食べていると糖尿病が心配ですね。

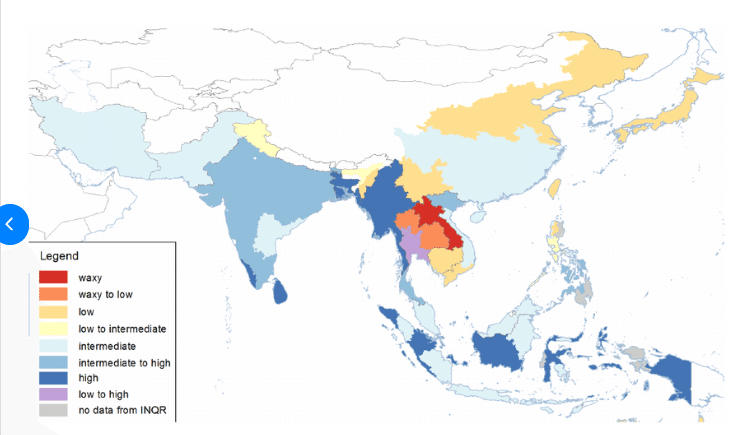

下の地図は地域別に見たお米のアミロース量です。

アミロースが最も少ない『赤』のラオスではもち米が主食なので納得です。

日本もアミロースの割合が低い国に分類されていますね。

糖尿病といえばGI値で、コシヒカリ系は他のジャスミンライスやバスマティライスに比べてGI値が高くて健康に気をつけなければいけない方々にはあまりよろしくない。

高GI食品を食べると糖質の吸収が急激になり、身体に負担がかかります。反対に低GI食品は糖質の吸収が穏やかになり、結果としてインスリンの過剰分泌を穏やかにします。インスリンの過剰な分泌は肥満やその他の不調につながります。

お米のGI値に関してのいくつかのデータを示します。

上のサイトによると、タイのジャスミン米96~116、バスマティ米55~65。

他の英語のサイトでも全てジャスミンライスのGI値は高くなっています。

しかし、なぜか日本語のサイトでタイ米(ジャスミンライス)のGI値が50と低くなっています。

おそらく、日本で検査した米はジャスミンライスではなく、ただのロンググレインなのではないでしょうか?

タイ米=長い米という認識しかなくて香りのあるジャスミンライスかただの長いロンググレインかってのまでは区別がついていない、なんて素人みたいな事ないですよね?

お米は白く柔らかく

戦前までは精米技術が現在ほど高くなく、今のような白米の割合も現在ほど高くはなかった。

下のグラフで穀物からの食物繊維の摂取量が1970年にかけて減少しているのがわかる。

明治までは水車の石臼で精米していたのが明治29年に動力式精米機が発明され徐々に日本全体に広まっていきました。

そして戦後の高度成長期と共に精米機が当たり前にどこにでも見られるようになり、ごはんと言えば白米になりました。

戦前は7分づきや玄米を食する機会もあったのが一般家庭ではほとんど見なくなったのが1970年以降です。

白米は柔らかいのでよく噛まないでも飲み込めるので日本人の噛む回数も減少傾向です

カレーライスやマーボードーフを飲み物です、なんていう人たちも出てきたし、速く食べる事が忙しい現代人の必須技能みたいにも思われているみたいです。

まぁ、いいんですけど。

胃腸への負担は間違いなく大きいですよ。

長生きしてもしょうがないですもんね。

よく噛まないのは緩やかな自殺をしているようなものかな。

時間がないって余命を短くしていくスタイルですね、わかります。

個人的には麦玄米食にしてよく噛むようになったら歯茎が丈夫になりました。

5年前から青りんごを一日1個丸ごと食べているのですが、気が付いたら歯ぐきから血がでないんです。

10年前ごろはリンゴをかじれば血が出ていたのですが、それが全くなくなりました。

日本では戦前と現在では米が違う

日本人なら米を喰えという言葉を時々みかけますが、戦前の米と現在の米は大きく違います。

完全精米により食物繊維が減少。

白米により噛む回数が減少。

コシヒカリ1強時代で低アミロース米が好まれて血糖値が上がりやすい。

などなど、現代日本の米は良く考えて食べないと健康面への影響が大きい米ってことですね。

戦前の日本のような低GIのお米を7分づきや雑穀を混ぜたりしてよく噛んで食べる。

私はそっちの方がおいしいと感じるんだけど、どうやらマジョリティの日本人のおいしいは違うみたいなんよね。

日本に帰るのが不安になっている今日この頃でございます。

日本と豪で見る米の種類

日本ではコシヒカリ1強。

日本で行われている米・食味分析鑑定コンクールの国際部門も日本以外は中国と台湾で『米』というかジャポニカ米のコンクール。

入賞した米を見ればほぼコシヒカリ。

『ほぼ』、というのはゆうだい21という両親不明の品種も選ばれているから。

ゆうだい21はの水稲ハイブリッド品種試験水

田内で発見された突然変異種なのでハッキリとは両親が特定できない。

しかし、甘味と粘りの強さが特徴の低アミロース米なので血糖値が上がりやすくGIも高い。

つまり他のコシヒカリ系と同じ問題を抱えている米だ。

そして日本のオンラインショップでも出てくるのはコシヒカリ系を中心としたジャポニカ米ばっかりでかろうじてタイ米が1,2種類出てくるくらい。

一方、オーストラリアのスーパーではお米の種類が豊富。

日本のジャポニカ米と同じカテゴリーのショートグレイン、少し大きめのミディアムグレイン、長粒米だが香りのあまりないロンググレイン、香りのよいジャスミンライス、インドで人気のバスマティライス、イタリアのアルボリオライス。

日本と違い移民の多い国なので一概に『米』と言ってもそれぞれの民族になじみの深い米と料理方法がある。

オーストラリアに最初にワーホリで来た時にお世話になったペルー人の家庭ではロンググレインをオリーブオイルとニンニクで炒めてから鍋で炊いていた。

米は洗わないし、最初はビックリしたのだがおいしいからいいじゃん。うまうま。

スパイスの風味豊かな料理にはニンニクの香りのするパラっとしたご飯が合う。

油がコーティングするから洗わなくてもべとつかないよね。

ヒ素が心配なら洗った方がいいけどアジア以外では米を洗わずに調理するのが主流。

でも自分で料理する時には米を洗ってしまうところが私も日本人なんだなと納得(汗)

冷蔵庫がなければこの方法で炊いた方が日持ちするし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?