第14回 神戸・新開地「楠中学の校区と大倉山公園」

歴史ある広大な大倉山公園

大倉山公園(中央区楠町4丁目)は、明治を代表する実業家の大倉喜八郎(1837~1928)が神戸市に寄贈した土地を整備したものだ。

主に湊川神社の北側に展開する面積は約7.9ha、1911年(明治44年)10月に開設された。大倉喜八郎は明治維新の動乱の中で御用商人として活躍し、一代で大倉財閥を築いた人物である。

この界隈は、私が通った楠中学の校区である。野球部に入部していた私は、この公園内にあったグラウンドで3年間練習した。

また楠中学には「大倉山三人組」と呼ばれていた楽しい友人たちがいた。当時小高い山の斜面に家が建てられていたので、各自の家には地下室があった。そこで仲間と一緒にこもってよく遊んだ。

中学時代の友人については、別の機会に詳しく書くとして、今回は、大倉山公園の土地の思い出を中心に振り返ってみたい。

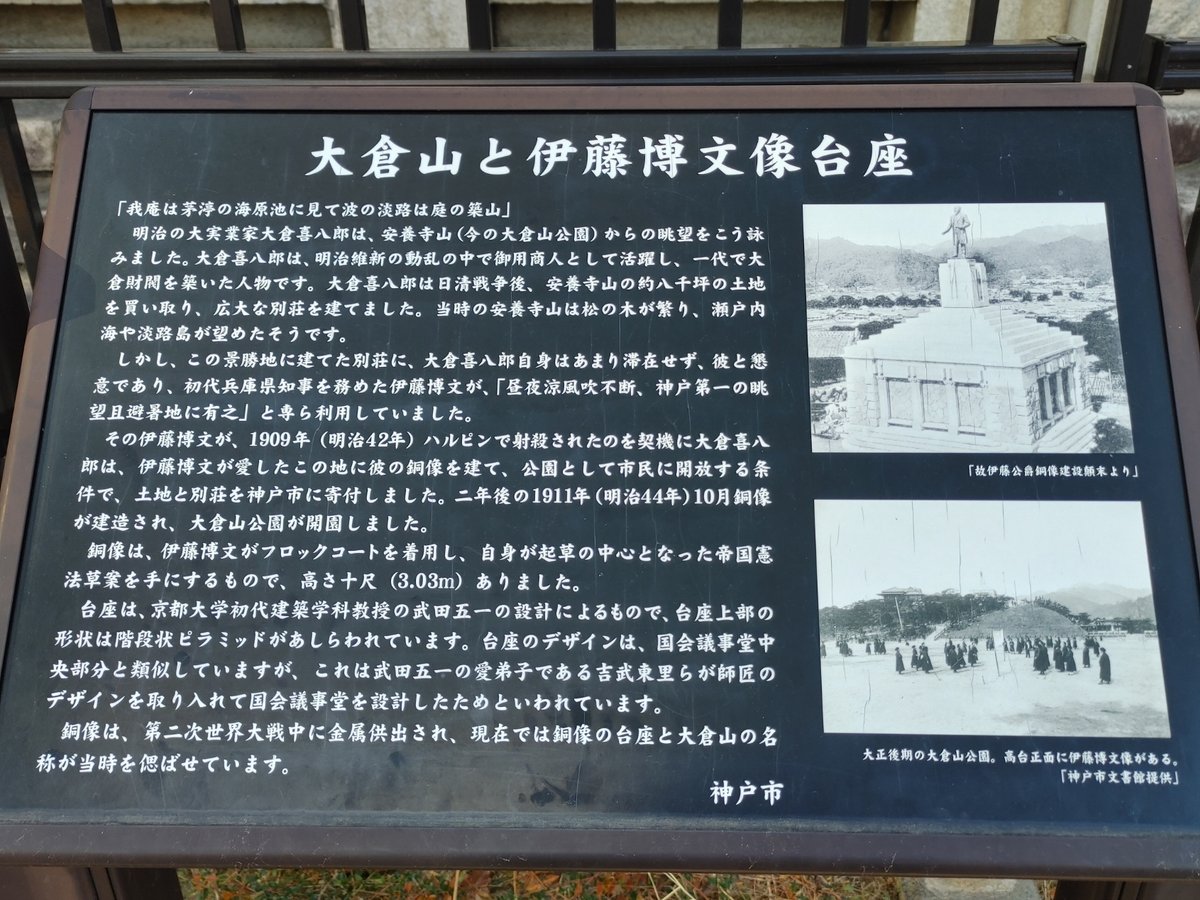

前回のブログで引用した『シブキー神戸新名所の巻』(川西健一 昭和2年・1927)の表現を借りると、「大倉山公園丁度神戸の眞中ダスサカイ見晴しが宜しい。天下の富豪大倉はんが神戸市へ寄贈されタンヤ。山の上に伊藤博文公の銅像がオマス」という記述がある。

大倉喜八郎は、懇意だった初代兵庫県知事の伊藤博文が愛したこの地に彼の銅像を建てて、神戸市に寄贈した。銅像は太平洋戦争の戦局悪化に伴い、1942年に金属供出で姿を消した。

今は台座だけが残っている。

大倉山公園は大きく3つのブロックに分かれている。

北ブロックには四季折々の花が楽しめる「ふるさとの森」、野球場(有料)、神戸市立中央図書館、児童遊園などがあり、中央ブロックには神戸文化ホールや噴水を備えたレストコーナーが、南ブロックには神戸市立中央体育館やシャンソンガーデンがある。

散策やスポーツ・レクリエーション・文化関係などの施設が揃っている。

神戸市立中央図書館は、1921年(大正10年)に開館されているが、そのほかの主な施設は私が小学生以降に建てられたものが多い。

神戸市立中央体育館は1965年に竣工した。当時から、各種の大会や子どもから大人までが気軽にスポーツを楽しめる施設である。

「頼むから見逃してください」

中央ブロックの神戸文化ホールや噴水のある場所は、私が中学生の時には北側にグラウンドがあって、前述の通り放課後は楠中学の野球部がほぼ専用で使っていた。

本格的な野球場の広さはなかったが基本の練習をするには十分だった。

私自身の思い出の場所でもある.

南側は、児童公園になっていて、筒状になった中心部の外側にぐるりとまわる滑り台と砂場がある個性的な遊び場だった。

残念ながらネットで検索しても出てこないが、小中学生の時はそこでよく遊んだ。

中学一年生のある日の夕刻、クラスの友人何人かが、この滑り台の近くにあった公衆トイレの天井部分に上がって騒いでいた。そこにパトカーが停車して、警官が「こらっ、そこの人たち降りてきなさい」とマイクで呼ばれた。

「シンナー吸うてんのとちゃうか」と言われて「パトカーの中に入れ」と指示された。

O君は、「頼むから見逃してください」と警官に手を合わせてお願いしたという話が都市伝説のように伝わっている。

実際には、彼らは公衆トイレの上に登って友達同士でふざけ合っていただけだった。それでもパトカーに乗せられると警察に連行されるかもしれないという恐れから、O君の発言につながったのである。

当時、シンナーをビニール袋に入れてその蒸気を吸う「シンナー遊び」が若者の間で流行っていた。

私自身は、その現場にいたのかどうかの明確な記憶はない。ただその一言だけは、55年経ってもずっと覚えている。

ちなみにO君は、中学の英語の先生になって定年まで勤めたそうである。

山口百恵のコンサート

中学を卒業した後に、この中央ブロックで大幅な工事が始まった。

私たちは「野球ができる本格的なグランドができるのか」と期待していたが、1973年9月に神戸文化ホールが開館した。

大ホールと中ホールに加えてリハーサル室、多目的室等を備えた公共ホールで、音楽や演劇、伝統芸能などの公演を開催している。

私自身は、このホールで開催された山口百恵のコンサートに行ったことを思い出す、というよりも忘れられない。

その1973年には、森昌子・桜田淳子・山口百恵の3人は「花の中三トリオ」と呼ばれていた。

当時は歌唱力のある森昌子、トップアイドルの地位を不動にしつつあった桜田淳子に比べて、山口百恵は後れをとっていた。

予備校に通っていた私は山口百恵の人気が今一つなのが納得できなかった。なぜ彼女の良さが分からないのだろうとずっと歯がゆい思いをしていた。

ところが翌年に「ひと夏の経験」が大ヒット。

1974年6月に神戸文化ホールで開催されたコンサートに行った。生まれて初めて購入したコンサートチケットだった。

冒頭で、「ひと夏の経験」のイントロとともに彼女が登場した時に、会場の多くのファンが舞台に向かって走り出した。実は私もその一人だった。近くで見た山口百恵の姿は今も脳裏に焼き付いている。足を紐タイツで縛っていた。

中学時代に野球の練習をしたグラウンドと同じ場所であることに奇妙な縁を感じていた。

神戸文化ホールでの講演会

その後にもう一回、神戸文化ホールとのご縁ができる。

山口百恵のコンサートから45年後のことである。

2018年4月17日(火)18時30分から、神戸文化ホール(中ホール)で、「楠木新氏講演会」が実施された。

テーマは、「50歳からの生き方、働き方―人生は後半戦が勝負!」。

その前年に出した『定年後』(中公新書)が25万部を超えるベストセラーになったこともあって、公益財団法人・神戸いきいき勤労財団の主催で開催された。600人の参加者があった。

講演会の冒頭には、久元神戸市長があいさつをされた。翌日の久元喜造ブログでは、「会社や役所に勤めている人が、組織の外でそれぞれの能力を活かして活動することは、「定年後」を豊かなものにする上でも有意義ではないかと改めて感じました」と講演に関する感想が書かれている。

小学生当時から神戸文化ホールのあった場所でよく遊び、中学時代は野球の練習場でもあった。おまけに大ファンの山口百恵のコンサートにも行った。その愛着のある場所で講演するチャンスをいただいた。

「故郷に錦を飾る」と言えば大げさすぎるが、私にとっては本当に嬉しい機会だった。

600人の前でも、第11回で書いた「ピンク・レディ−効果」や「山本リンダ状態」などのギャグを伴った説明をふんだんに織り込んだ。

この地で話すのなら面白くしなければならないと思ったからだ。

2024年1月に、神戸文化ホール(中ホール)で開催された「夢スター歌謡祭」に足を運んでみた。

元フィンガー5の晃(あきら)、チェリッシュ、フォーリーブスの江木俊夫、おりも政夫、平浩二、尾藤イサオ、三善英史、(ヒデと)ロザンナなど、昭和歌謡史を彩った歌手が登場した。三善英史の「雨」や平浩二「バスストップ」の声を聞くと、やはり個性が際立っているのが分かる。

一番驚いたのは、尾藤イサオの若さである。80歳だが見た目の若さだけなく、舞台の上の発言で周囲を笑わせている。彼は伝説の『あしたのジョー』のアニメ版(1970年4月1日に放送開始)の主題歌を歌っていたのだ。

「こんな80歳になれたら」と羨ましくなった。このステージは通販などもやっている夢グループの主催である。

この大倉山公園界隈で遊んでいた当時に流行っていた歌を聴いていると、いつにもまして心が動く。

思い出のある場が私の気分の盛り上げに一役買っているのである。

子どもの頃の記憶が蘇る

この地域に対する思い出は沢山ある。

神戸市立中央図書館の廊下には黄土色の木製カードケースがずらりと並んでいた。その引き出しを開けて、中にある淡い黄色の手書きカードを一枚一枚めくりながら本の検索をしていた。

ネットですべての書籍を簡単に検索できる今とは隔世の感がある。

図書館の食堂では、司法試験に挑戦している仲間同士がよく話していて、おじさん(中学生から見た20代後半から30代の人)たちが仕事をしないで勉強ばかりしていることに違和感を抱いていた。中学生の頃は、弁護士になって神戸で独立するのもいいかと考えていた。

神戸新開地・福原界隈は自然がなかったので、小学生の頃には、近所のお兄ちゃんたちと中央図書館あたりで、網と虫かごをもって昆虫採集も楽しんだ。竿の先にとりもちと呼ばれる粘着性の物質を付けて採ることもあった。

校区内では数少ない自然がある場所だった。図書館前にあった砂地でアリが忙しそうに巣穴を出たり入ったりする様子をずっと眺めていた。なぜこんなに休みなく激しく動き回っているのかが不思議でならなかった。

しばらくして、「きっとアリさんは動くのが楽しいからだ」という結論に達した。

また大倉山公園の南側には神戸地方裁判所(中央区橘通2-2-1)がある。このあたりも楠中学の校区であるが、かつてはそのすぐそばに山口組の本部事務所があった。

なぜ裁判所の目の前に、組事務所があるのだろうと不思議に思っていた。

三代目山口組組長・故田岡一雄の長女の由岐さんは、その著書『お父さんの石鹸箱』で、小さい頃は、友達がたくさんいて、外で暗くなるまで鬼ごっこや石けりなどで遊んだと記している。

近くの湊川神社のことも書いている。彼女は私と同じ学年になる。彼女は隣の小学校から私立中学校に進んだので面識はないが、楠中学に入学すると、小学生の時に彼女の家で遊んだという友人がいた。

田岡組長は「神戸芸能社」を立ち上げて、美空ひばりをはじめ多くの芸能人の興行権を持っていたとか、山口組組員による鶴田浩二襲撃事件について話す周囲の大人はいたが、中学生の自分たちにはあまり現実感のある話ではなかった。

余談であるが、山口組の組員も近くに住んでいたからか、小学校の運動会でリレーがあった際に、シャツの下から腕の刺青をのぞかせながら大きな声で応援する若い衆が何人かいた。

迫力のあるその勢いに周囲が驚いていた様子を思い出す。

「思い出を写そう!」

前回は、私が通った小学校の校区にあった湊川神社のことを。今回は中学校の校区である大倉山公園周辺での思い出について述べてきた。

私は、この小・中学生時代を過ごした地域に強い愛着があったので、一昨年地元でプロフィール写真を撮った。

カメラマンに聞くと、「銀座で撮ってほしい」といった個別の場所を指定する人はいるが、生まれ育った場所で撮りたいというリクエストは初めてだという。

当時通った映画館前から、落語の定席である喜楽館、湊川公園にある楠木正成の銅像前、昔よく食べた豚まんの春陽軒、かつて薬局だった自宅、湊川神社の本殿や正門など、思い出の地を巡りながら写真を撮ってもらった。

カメラマンからは、「生まれ育った土地のチカラが楠木さんの表情を柔らかくしている」という指摘もあった。

私は定年前後の人たちを長く取材してきた。

その中で、子どもの頃に興味や関心があったことをもう一度やってみる人がいる。

幼い頃にモノ作りが好きだった人が職人に弟子入りし、人生をリ・スタートする人もいる。そこまでいかなくても便利屋のメンバーになり、高齢者の椅子や犬小屋を作って喜ばれている人もいれば、小学生の課外授業で工作教室の講師として教えている人もいる。

また学生時代のバンド仲間と再び音楽活動を楽しみながら、孫にもギターを教える人、剣道5段の腕前を呼び起こして豆剣士を指導する人、中学の卓球部で活躍した経験をもとに仲間に教える人など、子どもの頃に得意だったことを活かしている人もいる。

もちろん若い時と同じことはやれないが、彼らは自分の中に物語を持っているように感じる。

彼らを見ていると、過去はもう終わったことではなく、現在や未来と一体となって自分を支える居場所になる可能性があると思える。

そういう意味で、生まれ育った地域をもう一度見つめ直すことは意味がありそうだ。親の介護のために故郷に戻り、そこでかつての仲間たちと出会って、新たな自分を発見している人もいる。

私のように生まれ育った場所で写真をまとめて撮ってみるというのも面白いと思うのだ。「お正月を写そう!」ではなく、「思い出を写そう!」という感じだろか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?