第18回 神戸・新開地「神戸拳闘会とジョー小泉」

15歳の時に、雑誌『プロレス&ボクシング』に投稿

2022年11月に上京した時に、神田神保町近くの学士会館に宿泊した。

この辺りは古書店街で、特色のある古本屋も多い。とくにノスタルジーを大切にしたい私のような人間にとっては、店を見て回っているだけで時間が経つのを忘れてしまう。

学術的な書籍だけではなく、昔のレコードやCD、映画関係のパンフレットやポスターを置いている店舗があれば、『平凡』『明星』などのかつてのアイドル雑誌や野球や格闘技などのスポーツ関係の雑誌を扱っている書店もある。

大袈裟に言うと、街ごとがタイムマシーンのようなのである。

ある古書店に入ると、格闘技系の雑誌がずらっと並べられていた。

中学3年生の時に、『プロレス&ボクシング』(ベースボール・マガジン社)の読者コーナーに投稿したことを思い出した。自分が書いた文章が初めて雑誌に掲載されたのである。

「ここなら、あの時の雑誌があるかもしれない」と探し出した。

投稿した文章は、1970年にファイティング原田(1943年~)が引退した時のことを書いたものだ。

彼は日本人で初めて世界フライ級・バンタム級の二階級を制覇したボクシングの名選手。世界ボクシング殿堂入りを果たした最初の日本人ボクサーでもある。

前年の1969年7月に、原田が、3階級制覇をかけてWBC世界フェザー級王者ジョニー・ファメション(オーストラリア)に挑戦した。3度のダウンを奪ったものの判定で敗れた。

その試合のレフリーだったウィリー・ペップ(元世界王者)のジャッジがおかしいとボクシング好きの仲間で批判していた。

翌年1月に、ファメションと再戦となったが、原田は14RでKO負け。この試合を最後に引退した。

『「黄金のバンタム」を破った男』(百田尚樹)は、彼の激闘の軌跡を描いたノンフィクションである。百田尚樹は、同志社大学時代にボクシング部に籍を置いていたからであろうか、ボクシングに対する熱情がうかがえる。

また週刊『少年マガジン』に連載されていた漫画「あしたのジョー」の作者ちばてつやは、ジョーのライバル力石徹の地獄の減量を描く時(水道の蛇口を針金で巻いてひねることができないようにする場面など)に、原田選手のエピソードを参考にしたと語っている。

原田選手は太る体質で当時のボクシングの紹介記事には減量のことがいつも書かれていた。

ついに投稿文を見つける!

古書店の店内で当時のバックナンバーを探したが、私が投稿した該当の雑誌を見つけることはできなかった。

スマホで検索すると、F・原田が引退を決意した最後の試合は1970年1月6日である。本棚には2月号は欠番になっていた。

書店員さんに、「抜けている雑誌は取り寄せできますか?」と尋ねると、並べている雑誌がすべてだという回答だった。

関西の自宅に戻っても、53年前の15歳の自分が書いた文章をもう一度読みたいとの気持ちが抑えられなくなった。

ネットを検索して、都内に格闘技雑誌の専門店を見つけた。

早速会員になって2月号を購入したが、私の文章は見当たらなかった。なぜだろう。まさか掲載されたのは、私が頭の中で描いていた妄想ではないはずだ。

その2月号には、「原田玉砕!! 三階級制覇成らず」と5ページにわたって取り上げられている。

読んでいるうちに私の投稿文は翌月に掲載されたのかもしれないと再びネットで3月号の購入手配をした。

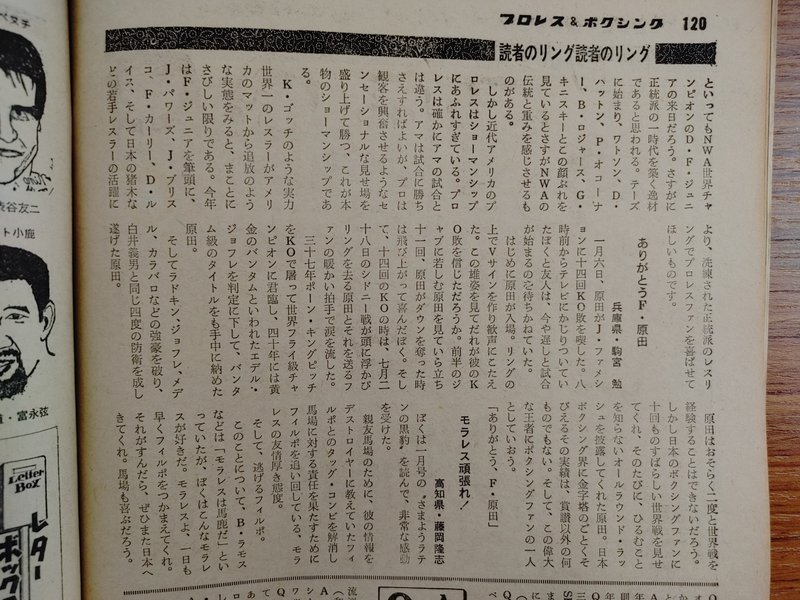

翌々日に送られてきた雑誌の「読者のリング」というコーナーに、ついに自分の名前と文章を見つけることができた。

そのページは緑色だと記憶していたが他のページと同じく無地だった。

タイトルも「さらば F・原田」と思い込んでいたが、「ありがとう F・原田」になっていた。

この投稿文が掲載されてまもなく中学校の職員室に呼ばれた。同じ3年生のF君も一緒だった。

「お前たちはいいかもしれないが、みんなは高校受験を控えた大切な時期だから、チャラチャラするな」という注意を受けた。

F君は、自分が書いた4コマ漫画が神戸新聞に掲載されたのである。たしか「道草」というタイトルだった。

「そんなことまで、言わんでもいいのになぁ。みんな喜んでくれてるでぇ」と言いながら、二人で職員室を出たことを覚えている。

40代にF君と一度出会ったが、彼は海外の書籍の翻訳者として活躍していた。

あらためて当時の自分の文章を読むと、これがなかなかよく書けている。

「金字塔」などの言葉を辞書から探し出したことも思い出した。家人に読んでもらうと「50歳で原稿を書き始めた時よりも上手だ」との評価だった。私も同様に感じたのだ。

成長したり、知恵がついたりしていると思っているのは本人だけで、かさぶたをとってみれば、同じ自分が現れるのかもしれない。

また本当に好きなことだったから力量以上の文章が書けたのかもしれない。15歳の自分が語り合いたい友人のような気がしてくるのが不思議だった。

ボクシングを好きになったワケ

私は子どもの頃からボクシングファンで、ファイティング原田をはじめ、藤猛、西城正三、大場政夫、柴田国明、輪島功一、柴田国明などの世界タイトルマッチをテレビで観て胸躍らせた。

当時は夜10時からダイヤモンドグローブ、ダイナミックグローブなどのボクシング番組が放映されていた。中継のある日は、夕食をとって銭湯で友人と語り合った後に、自宅のテレビで番組を見ていた。

世界タイトルマッチのある日は、始まる前から緊張しながらテレビにかじりついていた。

また月刊の格闘技専門誌『プロレス&ボクシング』や『ゴング』を友人同士で読みまわしていた。

「BOXING熱戦譜」などのコーナーには、メインイベントの試合結果と実際にジャッジした人の名前入りの採点表がついていた。

私はテレビ中継を観戦しながら自分でラウンドごとに両者に対する採点を大学ノートに記載していた。後に雑誌にある採点表と照合して自分のボクシングの見方を確かめていた。

テレビで「郡司さんの採点では、5対4で原田」と聞きながら、並行して自分でも評価づけをしていたのである。

高校ではボクシングをやりたいと考えた時期もあった。

エキスパンダーという鋼のばねを伸縮させて上半身の筋肉を強くする運動用具や、ブルワーカー2という棒状の両端に拳を置くハンドグリップがある筋力トレーニング器具を使って自宅で鍛えていた。

それらは格闘技雑誌の広告を見て購入した。

中学校の同級生だったM君が高校でボクシング部に入って、「三分間両手のガードを上げておくだけでもスタミナがいるのだ」と話すのを聞いて羨ましいと感じたことを覚えている。

小学生や中学生の時は、圧倒的に野球が盛んで人気もあったが、格闘技は男子の憧れでプロレスの方がボクシングよりも圧倒的に親しまれていた。

格闘好きの友人と一緒に全日本プロレスの試合を神戸の王子体育館に観戦に行くことはあっても、ボクシングの試合を観たことはなかった。

中学生の頃は「真空飛び膝蹴り」で名を馳せた沢村忠のキックボクシングも人気があった。

同じ学年のK君はプロレス好きの権化だった。

短い休み時間であっても校庭の砂場で何人かとプロレスの技に勤しんでいた。四の字固め、コブラツイストなどのポピュラーな技から、バックドロップやパイルドライバー等の大技も毎日毎日繰り返していたのである。

ある日、K君たちが授業に遅れて教室に戻った。

数学の女性教師が、「なぜ、遅れて教室に入ってきたのか?」と問うと、K君は「プロレスをやっていました」と答えた。「君たちは、お金を稼いでいるの? プロなの?」と言われて、K君は「レスリングをやっていました」と言い直した。

「そこじゃないだろう」と私は思ったが、教師は授業を始めた。

K君が昼食時にみんなが頼んだパンを持ってくる係だった時に、各自がパン籠に勝手に手を出しかけると、「ワン、ツー、スリー」と彼がプロレスのレフリーのようにカウントを取ると皆が一斉に手をひっこめた。

一呼吸おいて全員が笑い出した。K君のプロレス好きをクラス全員が認めていたのである。

新開地の神戸拳闘会

私がボクシングに興味や関心を持ったのは、新開地にある「神戸拳闘会」に何度か練習を見に行ったからだ。記憶が必ずしも鮮明ではないが新開地の南側で何度か選手の練習ぶりを見てすごいと感じたことを覚えている。

日本では、1909年に嘉納健治(1881-1947年)が御影町(現・神戸市東灘区)の自邸につくった「国際柔拳倶楽部」(後の大日本拳闘会)が国内ボクシングジムの源流とされている。

ちなみに嘉納健治は、柔道の創始者である嘉納治五郎の甥である。

健治は自分が興行権を握っていた神戸・新開地の劇場「聚楽館」で、柔道対ボクシングの異種格闘技戦「柔拳試合」を1913年に企画・実施した。会場は満員になったという。

そういう意味では、嘉納健治は神戸・新開地にも縁のある人物である。ボクシングを世の中に広めるために、柔道とセットにして神戸新開地の風土や賑やかさを利用したのだろう。

さて神戸拳闘会を立ち上げたのが谷崎善次(故人)だった。1931年のことである。

神戸拳闘会は戦災を乗り越え、長い歴史を刻む。80年代から90年代前半にかけて千里馬啓徳や浅川誠二(故人)ら4人の日本王者を相次いで誕生させて、ジムは絶頂期を迎える。

ところが、95年の阪神・淡路大震災でジムの建物はダメージを受けて、多くのボクサーを育てたジムは64年の歴史に幕を閉じた。

現在も神戸拳闘会があったビルはそのままあって外からは確認することができる。

初代会長である善次の長女、谷崎善子は「ここは父の生きた証し。ここをつぶすことはできない」

と取材で話している。

私の記憶では、こういう5階建てのビルではなく、入り口から階段を上がっていった記憶がある。

60年前はこの建物ではなかったような気もするが、もうわからない。

社会人になっても興味は続いた

子どもの頃のボクシング好きは、社会人になってからも時折顔を出すことがあった。

1987年からのバブル期に東京で法人営業の仕事を担当したが、取引先の課長が世界チャンピオンを輩出したジムの会長の娘婿だった。そのご縁からボクシングの入場券を手に入れることができた。

前座では、どつきあいの喧嘩のような試合もある。これも若さが感じられて面白いが、メインイベントの日本タイトルマッチなどの試合は、高い技術とスピードもあって迫力十分。近くで観戦していると「美しい」と感じることもあった。

ボクシングの聖地と言われる後楽園ホールのお客さんはボクシングをよく知っているので、歓声が出るタイミングやヤジがさらに気分をかきたてた。

取引先との接待で使うと先方も大変喜んでくれた。会場を出ると昔からの友達であるような気分になる。好きだったボクシングが仕事にも役立ったのである。

大阪に戻って本社の課長職だった1990年代には、ボクシング好きの仲間と一緒に大阪府立体育館(現:エディオンアリーナ大阪)で行われる西日本新人王戦の観戦に出向いた。

タイトルマッチのように控え室はなく、選手は会場の端のほうから両親や友人に送られてリングに上る。

少額のファイトマネ-にもかかわらず、きつい減量にも耐えて、厳しい試合に臨む姿勢に心が動くのである。

実際にセコンドについている元世界チャンピオンの井岡弘樹さんの運動靴の後ろが破れているのを見て、「あの井岡選手が…」と思った。会場で感動して涙が出そうになった。

新人王戦の試合では、吉本新喜劇の島木譲二さん(1944-2016)がいつもリングサイド近くで観戦していた。大阪名物の「パチパチパンチ」などのギャグを連発しているときとは違って、試合を見つめる顔は真剣そのものだった。

具体的に観戦した試合で印象に残っているのは、後にWBC世界スーパーバンタム級王者になった西岡利晃選手(1976ー)が、1995年12月の新人王代表決定戦で敗れたシーンである。なぜか覚えている。後に彼が世界チャンピオンになった時には「あの時のあの選手が」とことのほか嬉しくなったものだ。

また、一緒に観戦すると、それまで知らなかった職場の人とも直ぐに仲良くなれた。

格闘技好きの共通点があると、なぜこれほど一気に距離が縮まるのかが不思議だった。

余談になるが、当時の私が勤めていた生命保険会社の営業所は地域ごとに配置されていた。

営業や人事といったどの部署で働くかよりも、誰と一緒に働くかが重要だと思っていた私は、共通した興味を持つ社員だけが集まる営業所を作ってはどうかと閃いた。

たとえば、宝塚歌劇が好きな営業職員だけを集めた営業所の朝礼では、「♪すみれの花咲く頃」を毎日歌い、目標が達成すれば宝塚歌劇に全員で観劇に行く。

格闘技好きのメンバーが集まった営業所では、個人成績が悪ければ「腕立て100回!」(笑)、休み時間には互いにヘッドロックなどの技を掛け合い、お客さんとの接待は当然ながらプロレス会場になる。

関西であれば、吉本新喜劇が好きな仲間だけで一緒に仕事をする手だってある。

お客さんのところに訪問しても、「お邪魔しますか?」と必ず疑問符にして相手に笑ってもらったり、営業所内外では日々いろいろなギャグが飛び交ったりする。

小さい頃から慣れ親しんだ楽しさを共有できれば、社員同士の相性の課題はぐっと小さくなる。だから営業所の成績が向上するだけではなく、各自の会社生活も充実する。

こういう特色ある営業所の展開を提案したが、残念ながら会社からは一顧だにされなかった。

ボクシングの話に戻ると、最近の生活でも、神戸松蔭女子学院大学に教員として在籍していた2年前には、阪急六甲駅すぐの元世界3階級王者・長谷川穂積がオープンさせたスポーツジムに見学に行って説明を受けたこともある。

スパーリングができるリングもあって、グローブをはめて練習できる最後にチャンスだったかもしれない。短期間でも通えばよかったと今は感じている。

ボクシングの思いは消えていなかったのである。

ジョー小泉と神戸拳闘会

2008年、ジョー小泉(1947-)が、国際ボクシング名誉の殿堂博物館および世界ボクシング殿堂入りした。日本人としては、冒頭のファイティング原田以来2人目である。

彼は、ボクサー同士の試合を組む世界的なマッチメーカーとしても有名で、ボクシング関係の本も多数執筆。テレビ番組ではWOWOWエキサイトマッチの解説者も務めている。

私は当初名前からして米国二世かと思っていたが、神戸出身とあったので彼の著書などを調べてみた。

彼の叔父が、新開地にあった神戸拳闘会の後援会長で、年少時からボクシングに携わった。学校が終わると、ジムへ一目散にかけつけてスパーリング用のグローブを出し、掃除をして練習生が来るのを待っていたそうだ。

17歳の時には、米国『RING』誌の東洋地区の通信員も務めていた。また18歳からはボクサーの世話係やトレーナーを始めていた。

あのジョー小泉が神戸それも新開地近くの出身で、神戸拳闘会に深く関係があったことに驚いた。

神戸大学工学部機械科で学んでいた当時は、あらゆる知識を「ボクシングでいえば、こうだな」と速度、加速度、力、エネルギー、慣性などの原理をジムで体感して「ボクシングの力学」をやさしい言葉で若いボクサーたちに説明して納得させようとしたという。

大学を卒業後は、三菱重工業に入社。仕事の傍ら、国内外のボクシング雑誌への寄稿やトレーナーとして活躍するなど、二足の草鞋で多彩な活動を展開した。

会社員とボクシングとの両立に困難を感じて1985年に38歳で脱サラして独立、「リング・ジャパン」社を設立。

ボクシング関連著書の出版、トレーナー、世界タイトルマチのセコンドなどを経験して活動範囲を広げた。現在は国際マッチメーカー、テレビ解説者、評論家、ランキング選定委員などを務めている。

ボクシングの殿堂入りを伝えた新聞記事の最後は、彼の言葉で締めくくられている。

「もっと割に合う商売があるのにボクサーは自己実現を求めて戦う。個人の尊厳、男の誇りが生々しく出る。人気低迷と言われても、きっとボクシングは再生するし、そうさせないといけない」

なんとかっこいいのだ! と感嘆するとともに、ボクシングの魅力を短い言葉で言い当てている。

神戸拳闘会に所属して日本ミドル級王者になった千里馬啓徳はジムを設立した。

そこに入門した長谷川穂積は、神戸市にあるジムの所属として初の世界王者となる。

また神戸拳闘会OBの熟山進之助がJM加古川ジムを開き、前述した西岡利晃に対して10歳からボクシングの指導を行った。

二人の世界チャンピオンが、ともに当時は弱小のジムだった神戸拳闘会に結び付いている。

2010年4月30日に日本武道館で開催されたWBC世界バンタム級王者・長谷川穂積と、WBC世界スーパーバンタム級王者・西岡利晃のW世界タイトルマッチ防衛戦を取り仕切るのは、神戸拳闘会でボクシングに目覚めたジョー小泉だった。

全てがつながっているのである。

新聞記事の中で、ジョー小泉は言う。

「先輩諸氏の有形無形の伝統が長谷川選手と西岡選手の中に生きている。彼らがまたいつか指導者となり、伝統が受け継がれる」

神戸・新開地の地域の力も大きいのか

40歳近くまで、会社員との二足のわらじを履いていたジョー小泉は、若い頃から取り組んだボクシング関係の仕事でキャリアを開花させている。

私は中高年以降になって会社員から異なる仕事に転身した人たちを取材してきたが、多かれ少なかれ、自分の若い頃の体験を活かしている人が少なくない。

自分の外側に新たなものを得るというよりも自分の内から抜き出している印象だ。

具体的には、日々の仕事経験を活かしている人も入れば、子どもの頃に好きだったこと、若いときにやり残したことを再び追求する人もいる。

自分の病気や子どもの問題、予期せぬ災害や事故との遭遇などの体験をきっかけに、自分と正面から向き合うことが次のステップにつながることもある。

ジョー小泉は、年少時からボクシングを通じて自己と対話を続けたことにより、殿堂入りするような一流の専門家になったのである。

さらに谷崎善次が神戸・新開地に開いた神戸拳闘会の精神が、ともに世界チャンピオンになった長谷川穂積、西岡利晃に受け継がれている。

ジョー小泉自身もその流れの中にいる。人と人との関係が受け継がれているのだが、新開地という地域の力もそこに絡んでいると言っても良いのではないか。

ジョー小泉は新開地のエリア内と言ってもよい兵庫区西出町に生まれている。

社会経済学者で放送大学教授、東京大学名誉教授の松原隆一郎は、自身の祖父の生涯について書いた『頼介伝』(苦楽堂)で、「大正時代の後半にこの土地の空気を吸った人の顔ぶれが凄まじい」と語り、後に日本最大となる暴力団の創始者である西出町の山口春吉(1881-1938)、同じく西出町の日本画家の巨匠東山魁夷(1908-1999)、東川崎町の昭和を代表するミステリー作家である横溝正史(1902-1982)、東出町の流通革命家でダイエー創業者の中内功(1922-2005)を紹介している。

同時期には隣町と言ってもよい西柳原で生まれた映画評論家の淀川長治(1909-1998)がいた。

この地域自体に独立した気概をもった人物を生み出す土壌があったと言っても良いのではないだろうか。

ジョー小泉自身は、とくに神戸・新開地の地域性については語っていない。ただ、神戸新聞の随想において、神戸っ子気質について「新奇なものを受け入れ、古いものを忘れさせる。流行に敏感だが、飽きっぽい。神戸の人間は総じて陰湿ではない。昔のいやなことは忘れる。それをいうのは野暮でしつこいと嫌われる。だから皆あっさりしている」などと述べたうえで、神戸っ子を端的に表す言葉として「そんなことどうでもええやん」を挙げる。

それは私が小さい時から新開地界隈でよく聞いていた言いまわしである。

彼は、神戸っ子を表す言葉だと言っているが、新開地界隈で小さい頃から聞いていた言葉ではないかと私は勝手に想像している。

彼の著作のひとつである『ボクシング珍談奇談』(リング・ジャパン)では、800ページにわたって200のボクシングに関する話を盛り込んでいるが、全編にわたってジョー小泉の親父ギャグが満載である。

これらのギャグがなければ、こんな分厚い本にはならないとの読者の指摘もあるが、事実や賢いことだけを書いているだけではオモロナイ。

ギャグを絞り出すサービス精神と、こよなくボクシングを愛するジョー小泉の愛情のせいだろうか、彼の本を読み進めていくうちに、同じ神戸・新開地で育ち生涯映画を愛した淀川長治の姿とダブってくるのが面白い。

神戸では阪神間モダニズムとでも呼ぶべき東灘・灘区あたりの洗練された文化・生活様式と、兵庫・長田区地域の持つ猥雑さや庶民性とは対極だと感じていた。

私は灘区の山手にある兵庫県立神戸高校に入学した時に両者の違いを痛感するとともに、激しいカルチャーショックに見舞われた。

前述の東京大学名誉教授の松原隆一郎は、神戸市東灘区にある魚崎小学校、灘中学校・灘高等学校を卒業している。

彼は、新開地界隈で事業家として活躍した祖父のことを調べる中で、両者の違いを感じながら、「この土地の空気を吸った人の顔ぶれが凄まじい」と書いたのではないだろうか。

今回紹介した神戸拳闘会の果たした役割や、ジョー小泉のボクシングに対する愛情は、新開地界隈の独立した自由な気風や庶民性、「そんなことどうでもええやん」という地域性に支えられている。

この連載を書くたびに、私自身もこの土地柄から影響を受けていることを痛感する。

もちろん、どちらの地域の方が勝っているとか、優れているかの問題ではないが、私は兵庫・長田区界隈で育って本当に良かったと思っている。

ジョー小泉の著作には、『ボクシングバイブル」(アスペクト 1999)、『つねに強気で生きる方法』(リング・ジャパン 2002)、「ボクシング珍談奇談」(リング・ジャパン 2004)などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?