明け易き蟹はひ上るあら滝や 夏目漱石の俳句をどう読むか110

あら滝や満山の若葉皆震ふ

この句は「荒滝」の表記例の方が多いようだ。

無理に開かない方が厳めしい感じがしてよいように思う。

まあ、和歌俳句の表記は写す人によって勝手に変えられがちのもので、六百番歌合せの時だと文字までいじられていたのでこのくらいの差は仕方のないものなのであろうか。

こんなのもある。

まるで漱石の代表句でもあるかのように取り扱われている。

満山の雨を落とすや秋の滝

この「秋の滝」が「若葉」で夏に季節を変え、「荒滝」と厳めしくって再登場という仕掛けなので、やはり「荒滝」が良いなあ。

ところで「若葉皆震ふ」の過剰誇張法は「壮大」とか言われているようだけれど、相当な水量ということだよね。ドーとか、ゴーという物凄い音がして空気が揺れている訳だ。

をちこちに焚きの音聞く若ばかな

本当はこんなところなんじゃないかなと思うんですよ。それに対して漱石の句は壮大というより、これも鬼趣的な、人を驚かすような句になっているんじゃないでしょうか。

満山の若葉にうつる朝日乎

まあ、詠嘆が「あら滝」についてしまっているので仕方がないが、本来いじられるべき季語の「若葉」が漱石の句だと添え物に押しのけられていることが解りますよね。

好みの問題ではありますが、代表句扱いはいかがなものでしょうか。

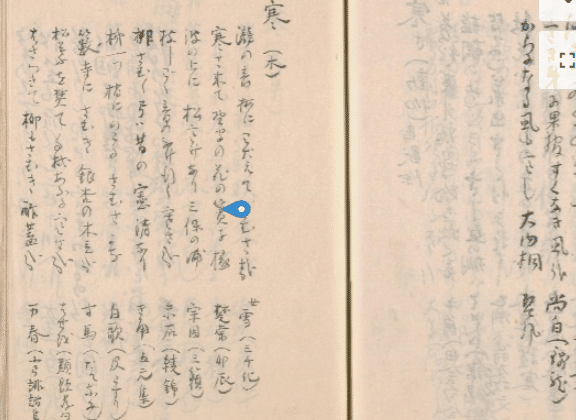

夕立や蟹はひ上る簀子椽

夕立や猫の尾をふむ簀子椽

寒さ来て野守の花の簀子椽

白雨や猫の尾をふむ簀子椽

正岡子規という人は不思議な人だ。こうして食い違いが見つかってさえ一方的に子規が間違っているとは思えない。漱石曰く「拙」というものが見えない男であるが、正に日に日にその思いを強くする。

なんとなく夏の句に出るかなという「簀子椽」を「寒さ」の句の中にも捉えてみる。

漱石の句は芭蕉の句よりも寧ろ、

夕月のにほふむしろに音立てゝ蟹はひのぼる海づらの宿

に近い感じがある。

芭蕉の蟹はさざれ蟹、小さい蟹、沢蟹の類であろう。対して、海辺の宿に出るのは海の小さな蟹か。

しかして漱石の蟹は?

私には最初にヤシガニのような大きな蟹が思い浮かんだ。これがどういう句かというと蚊を吐く木魚ではないが、夕立が降ってきたので簀子に蟹が上って来たよ。雨が嫌いなのかなあ。という滑稽な句か、とも思ってみてしっくりしない。

むしろわさわさと蟹が押し寄せてきて気持ちが悪い句、鬼趣の句のように思えるのだ。簀子を這い上る蟹の竹を踏むカチャカチャした音、それが夕立のサーっという音と重なり合うのがこの句の景色なのではなかろうか。

つまり音の句。

それで簀子が効いてくる。音立てゝ蟹はひのぼる感じがある。

まあそれを気持ち悪いと感じるかどうかは人それぞれとして、音だとしたら一匹より二匹。多ければ多いほどいい。

明け易き夜ぢやもの御前時鳥

割と解釈に苦戦している人が多い句のようだ。松根東洋城はよほどそちらの方が強いのかお坊ちゃんだから素直なのか、ストレートに男女の房中の会話と解釈する。

ホトトギスが鳴いた。夜が明け易い時期だからなあお前、というわけだ。

ホトトギスは早朝によく鳴き、夜に鳴くこともある。雄の鳴き声はけたたましい。

また音の句だ。

ところでこの三人の議論はかなり白熱していて面白い。

ところが「ずっと起きていた」「まだしたりない」という方向には流れない。そんな時間までしていたら面白いと思うのだが。

しかしホトトギスが早朝鳴いて「明け易い夜ぢやもの御前」と云うものだろうか。案外順序が逆で語順通り、「明け易い夜ぢやもの御前」と言っていたところにホトトギスが鳴いた方が滑稽味が出て面白いのではなかろうか。「ほらね」というわけだ。

すると「蛼や秋ぢや鳴かうが鳴くまいが」。感じに近くなる。文字面事ホトトギスの余計者感こそがこの句の面白みではないか。

[余談]

白雨や猫の尾をふむ簀子椽

夕立や猫の尾をふむ簀子椽

これも正解の分からない句となりそうだ。

白雪やって、おい。

それにそもそも昔の日本猫の尾は短く、踏むほどのものでもない筈。長い尾は多くがシャム系の遺伝で、雑種。『卯辰集』が元禄四年、1691年。

なるほどふり仮名という手もあるか。

ちなみにやはり「猫の尾を踏む」という表現そのものが小春のみしか見つからないことを鑑みると、格別長い尾の猫がいたようである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?