こけにされ命映えたか日のにほひ 芥川龍之介の俳句をどう読むか40

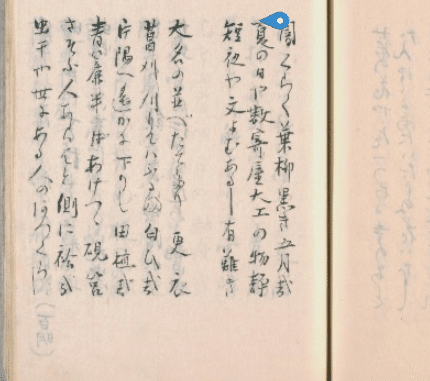

夏の日や薄苔つける木木の枝

さてこの句も「夏の日」が「夏の一日」「夏のある日」なのか「夏の太陽」「夏の日差し」なのか曖昧にされている。

この記事で「日のにほひ」は「日光」だと書いた。「巴旦杏」「いとど」に続いてこの句でも曖昧なところに意味を持たせようとしている。

夏の日や千度千引の岩根松三年ふるしけりやあつき苔の下

実際どちらともどちらでないとも判じきれないものだ。

これで言えば、

A「夏の一日」

B「夏の日差し」

C「どちらともいえない」

として左から順に、BB?AAAABだろうか。

夏の日や数寄屋大工の物静

これはA「夏の一日」であろう。

これは……そもそも読めない。

夏の日や所かへたる水の音

なのだと仮定すればA「夏の一日」であろう。

夏の日や木の下谷の杉の風

これはC「どちらともいえない」かな。それよりも、

餅のちから杉のふとりに見えにけり

この句が気になる。

これは完全にA「夏の一日」であろう。

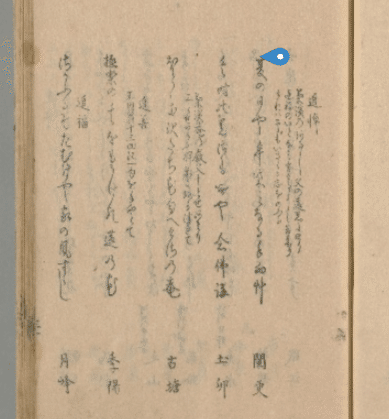

夏の日や生れて死んてよみかへる 文里

これも完全にA「夏の一日」であろう。しかし句の意味はさっぱり解らない。

夏の日や寝起に見れば夏の雲 東木

これも完全にA「夏の一日」であろう。

夏の日や柳もむねる暑さ哉

これはC「どちらともいえない」かな。それよりも、「むねる」の意味が解らない。「ねむる」の間違いなのかどうか、すごく気になる。

夏の日や笠着る人もある中に

これはかろうじてB「夏の日差し」か。ただしAでないとは言い切れない。

夏の日や卒柴となる手向艸

これはA「夏の一日」であろう。それよりも書肆が気になる。

夏の日や五条の上にてらすらひ?

これは読めないけれど「てらす」ならばB「夏の日差し」であろう。

枇杷の木に夏の日永き田舎かな 太虚

これもB「夏の日差し」だ。しかし夏の日々と読めなくもない。

この六句は左からBBABBか。

これはA。

実は『明治四大家俳句集 春夏』に「夏の日」という季題はない。あまりにも直接的過ぎて使いづらかったのであろうか。その使いづらいところを芥川はわざと使ってきたというところか。まことにひねくれものである。

さて、

夏の日や薄苔つける木木の枝

この「夏の日」はAかBか。

私はそもそも、「薄苔は一日ではつかないので夏の一日ではないな」と思いながら、「夏の日差しに照らされるところに苔はつかないだろう」と矛盾を感じていた。

それで近所の梅の木で確認してみると、これが苔は生えていたのだ。

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) October 28, 2023

どういうことかというとやはりここには仕掛けがあって、やはり葉陰もあり湿気もあり、生きている木だからこそ枝にも苔が生えるのだ。

となるとこの句は、まず「夏の日」の意味は、「夏の日差し」であり、

木の枝の瓦にさはる暑さかな

……という句の残酷さ、すさまじさに対して、木の命、木の自恃のようなものを見せているというようにも思えてくる。無論たくましいのは薄苔の方ではあるのだが、木の命、木の自恃がなければ苔だけで夏の日の中に生きることはできないのだから、夏の暑さに枝垂れたもう一つの木もまた、それでも木の命、木の自恃を失ってはいなかったのではないかと思えてくる。

この句は前の句の残酷さ、すさまじさを打ち消して、命と自恃が映えた句と見ておこう。

【余談】

人間通の文学というものがある。人間通と虚無とを主体に、エスプリによって構成された文学だ。日本では、伊勢物語、芥川龍之介、太宰治などがそうで、この型の作者は概して短篇作家である。

虚無というものは思想ではない。人間性に直属するもの、いわば精神的人間性というような原本的なものだろうと私は思う。

思想というものは別物で、これは原本的なものではない。よりよく人生を構成発案して行こうとするもので、やってみたって、タカが知れている、そう言ってしまえば、まことに、その通り、タカが知れてはいる。無限の人間の時間にくらべれば、五十年の人生は、いつもタカが知れているのである。

これは褒めているのか貶しているのか一見解らない書き方だが、どうも安吾は貶している。エスプリではなく思想でなくてはいかんと言わんとしているのだ。タカが知れているけれどあがいてみようというのだ。だから五十年の人生と書いていて、これを書いたのが昭和二十二年なので、太宰の死を予見したような言い草になっているところが面白い。

それにしても「伊勢物語、芥川龍之介、太宰治」と度肝を抜く書き方だ。これでは貶されても案外太宰は嬉しかろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?