玄道は嘘をついている 芥川龍之介の『疑惑』をどう読むか⑤

私は眼がうるみました。体も震え始めました。苦痛とも歓喜ともつかない感情は、用捨なく私の精神を蕩漾させてしまいます。そうして最後の一枚の画が私の眼の前に開かれた時――私は今でもその時の驚愕がありあり心に残って居ります。それは落ちて来た梁に腰を打たれて、一人の女が無惨にも悶え苦しんでいる画でございました。その梁の横たわった向うには、黒煙が濛々と巻き上って、朱を撥いた火の粉さえ乱れ飛んでいるではございませんか。これが私の妻でなくて誰でしょう。妻の最期でなくて何でしょう。私は危く風俗画報を手から落そうと致しました。危く声を挙げて叫ぼうと致しました。しかもその途端に一層私を悸えさせたのは、突然あたりが赤々と明るくなって、火事を想わせるような煙の匀がぷんと鼻を打った事でございます。私は強いて心を押し鎮めながら、風俗画報を下へ置いて、きょろきょろ店先を見廻しました。店先ではちょうど小僧が吊りランプへ火をとぼして、夕暗の流れている往来へ、まだ煙の立つ燐寸殻を捨てている所だったのでございます。

誰かの空想がたまたま実際の出来事を言い当てることがありうる。たまたまとはそういう性質を持っている。同じクラスに同じ誕生日の人がいると驚くが、実はそれはありふれたことなのである。おそらく『朧月猫の草紙』と『吾輩は猫である』の類似もたまたまである。エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマンの『牡猫ムルの人生観』もたまたま似たのであろう。

吉田六郎の『(漱石の「猫」とホフマンの「猫」)「吾輩は猫である」論』(勁草書房、1967年)では、

・物語の平行線的構成(交互的な叙述法)

・二つの筋の盛り上げ方

・作品の最後の一致

・猫のインテリ性

・風刺の複雑さ

・他の猫族についての描写

・猫の恋愛事件

・作品の書き出しの内容

・猫の毛皮の色の一致

・超俗と俗物の対立

・苦沙弥先生とアブラハム先生の類似

……などが指摘されている。しかしこれはたまたまだ。

たまたまとはそういうものなのだ。

しかし「これが私の妻でなくて誰でしょう」とは、例えば関東大震災や阪神淡路大震災、東日本大震災でたまたま同じような体験をした読者がいたとしたら、なんとも不気味な言葉なのではなかろうか。

芥川が書いたような出来事、中村玄道が語ったような出来事は、この地球上でただ一人だけが体験したことでは無かろう。時と場所は違えど、類似の体験は別の誰かにも起こりえたであろう。自分の妻を叩き殺したのは中村玄道一人ではありえない。

そしてそれはそんなに悪いことではない?

それ以来、私は、前よりもさらに幽鬱な人間になってしまいました。今まで私を脅やかしたのはただ何とも知れない不安な心もちでございましたが、その後はある疑惑が私の頭の中に蟠かまって、日夜を問わず私を責め虐なむのでございます。と申しますのは、あの大地震の時私が妻を殺したのは、果して已むを得なかったのだろうか。――もう一層露骨に申しますと、私は妻を殺したのは、始から殺したい心があって殺したのではなかったろうか。大地震はただ私のために機会を与えたのではなかったろうか、――こう云う疑惑でございました。私は勿論この疑惑の前に、何度思い切って「否いな、否。」と答えた事だかわかりません。が、本屋の店先で私の耳に「それだ。それだ。」と囁いた何物かは、その度にまた嘲笑って、「では何故なぜお前は妻を殺した事を口外する事が出来なかったのだ。」と、問い詰めるのでございます。私はその事実に思い当ると、必ずぎくりと致しました。ああ、何故私は妻を殺したなら殺したと云い放てなかったのでございましょう。何故今日までひた隠しに、それほどの恐しい経験を隠して居ったのでございましょう。

これが自覚を超越した秘密だったのか。「始から殺したい心があって殺したのではなかったろうか」とはなんと突飛な話かと思う必要はないかもしれない。大正八年、谷崎潤一郎は『呪はれた戯曲』といういかにも女房を殺しそうな小説を書いていて、翌年にも『途上』といういかにも女房を殺しそうな小説を書いている。

女房とはたいていパンが好きで、そもそも旦那に殺されやすい生き物なのだ。小夜だけが特別なのではない。

ここで一つ理屈を言っておくと、疑惑の根拠として「では何故なぜお前は妻を殺した事を口外する事が出来なかったのだ。」という問題が出てくるのかというと、「家庭教師と云う関係上、結婚までには何か曰くがあったろうなどと、痛くない腹を探られるのも面白くないと思ったからでございます」とあるように中村玄道の他人の目を気にしやすい弊がでているのであろう。痛くない腹でも探られるのが面白くないので、かえってそれを客観視した時に痛いかもしれない腹が疑惑として浮かび上がってきたわけだ。

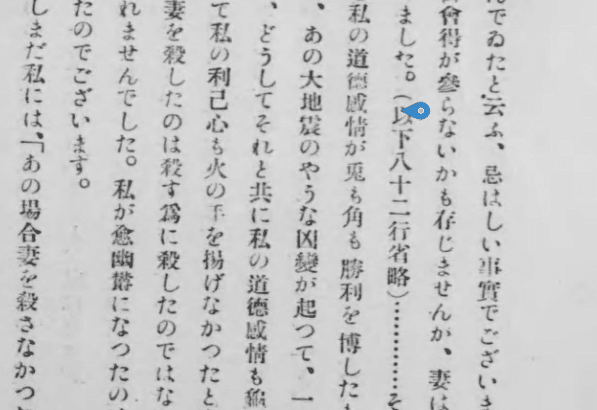

しかもその際私の記憶へ鮮やかに生き返って来たものは、当時の私が妻の小夜を内心憎んでいたと云う、忌わしい事実でございます。これは恥を御話しなければ、ちと御会得が参らないかも存じませんが、妻は不幸にも肉体的に欠陥のある女でございました。(以下八十二行省略)………そこで私はその時までは、覚束ないながら私の道徳感情がともかくも勝利を博したものと信じて居ったのでございます。が、あの大地震のような凶変が起って、一切の社会的束縛が地上から姿を隠した時、どうしてそれと共に私の道徳感情も亀裂を生じなかったと申せましょう。どうして私の利己心も火の手を揚げなかったと申せましょう。私はここに立ち至ってやはり妻を殺したのは、殺すために殺したのではなかったろうかと云う、疑惑を認めずには居られませんでした。私がいよいよ幽鬱になったのは、むしろ自然の数とでも申すべきものだったのでございます。

以下八十二行省略として伏せられたところに「肉体的に欠陥」があったと考えるべきではあろうが、それにしても八十二行とはいかにも長すぎないだろうか。考えられることは精々恥骨下垂くらいなもので、まあそれがどうな状態であったとして、そこを八十二行もくどくどと語るような男はおおよそ真面ではない。芥川はここで八十二行という過剰な文字数を示して、中村玄道の偏執的な性質と肉体へのこだわりを示している。

そして「あの大地震のような凶変が起って、一切の社会的束縛が地上から姿を隠した時」として中村玄道が地震を利用したように、芥川もわざわざ二十八年前の地震を持ち出して、残酷さを回避するための実践道徳の問題を問うている。四年後には実際に大地震に見舞われるとは夢にも思わないまま、その極限状態を仮想して小説を書いている。

しかしまだ私には、「あの場合妻を殺さなかったにしても、妻は必ず火事のために焼け死んだのに相違ない。そうすれば何も妻を殺したのが、特に自分の罪悪だとは云われない筈だ。」と云う一条の血路がございました。所がある日、もう季節が真夏から残暑へ振り変って、学校が始まって居た頃でございますが、私ども教員が一同教員室の卓子を囲んで、番茶を飲みながら、他曖もない雑談を交して居りますと、どう云う時の拍子だったか、話題がまたあの二年以前の大地震に落ちた事がございます。私はその時も独り口を噤んだぎりで、同僚の話を聞くともなく聞き流して居りましたが、本願寺の別院の屋根が落ちた話、船町の堤防が崩れた話、俵町の往来の土が裂けた話――とそれからそれへ話がはずみましたが、やがて一人の教員が申しますには、中町とかの備後屋と云う酒屋の女房は、一旦梁の下敷になって、身動きも碌に出来なかったのが、その内に火事が始って、梁も幸い焼け折れたものだから、やっと命だけは拾ったと、こう云うのでございます。

まあそういう話はあるだろうなとは思っていた。下敷きになったのは小夜だけではあるまいから、いろんなケースがあり得たはずだ。これも助かったから伝わってきた話で、その時備後屋と云う酒屋の女房の旦那が傍らにいたら、やはり右往左往してあれこれ考えたに違いない。いろんな状況において選択枝は無限にありえた。

しかし同じような状況から助かった例もあると知らされると途端に「あの場合妻を殺さなかったにしても、妻は必ず火事のために焼け死んだのに相違ない」という前提が崩れてくるような感じがする。これはつまり「一旦梁の下敷になって、身動きも碌に出来なかった」という条件が小夜の場合と完全に同じではないにせよ、たまたま似ているからである。もしも助かる可能性があったのなら、中村玄道のやったことは単なる殺人である。

ここで中村玄道の記憶から消えている、小夜にかけた言葉が気なってくる。その時何と言ったのかで話がまるで変ってくるからだ。

「罰が当たったんだよ」

仮にそんなことを言っていたとしたら、やはり中村玄道は小夜を殺したくて殺したのであろう。芥川が省略で疑惑を演出しているところだ。しかしそもそもここまでで中村玄道が語っていることは本当のことなのか。

私はそれを聞いた時に、俄に目の前が暗くなって、そのまましばらくは呼吸さえも止るような心地が致しました。また実際その間は、失心したも同様な姿だったのでございましょう。ようやく我に返って見ますと、同僚は急に私の顔色が変って、椅子ごと倒れそうになったのに驚きながら、皆私のまわりへ集って、水を飲ませるやら薬をくれるやら、大騒ぎを致して居りました。が、私はその同僚に礼を云う余裕もないほど、頭の中はあの恐しい疑惑の塊で一ぱいになっていたのでございます。私はやはり妻を殺すために殺したのではなかったろうか。たとい梁に圧されていても、万一命が助かるのを恐れて、打ち殺したのではなかったろうか。もしあのまま殺さないで置いたなら今の備後屋の女房の話のように、私の妻もどんな機会で九死に一生を得たかも知れない。それを私は情無く、瓦の一撃で殺してしまった――そう思った時の私の苦しさは、ひとえに先生の御推察を仰ぐほかはございません。私はその苦しみの中で、せめてはN家との縁談を断ってでも、幾分一身を潔くしようと決心したのでございます。

はい。ぼろが出た。ここは矛盾する。やはりこの話は作り話だ。

・私は手当り次第、落ちている瓦を取り上げて、続けさまに妻の頭へ打ち下しました。

・私は情無く、瓦の一撃で殺してしまった

つづけ‐ざま【続け様】

同じ動作がひきつづいてやまないさま。連続するさま。「―に打つ」

続けざまとは同じ動作を繰り返すことであり、ある動作に次いで別の動作をすることではない。持ちあげて下ろしただけでは続けざまにはならない。中村玄道は嘘をついている、或いは記憶はかくほどに曖昧である、あるいは中村玄道は瓦の角の所で激しく頭蓋骨を破壊したということが解ったところで今日はおしまい。

[余談]

たまたまの話だが坪内逍遥にも「實踐倫理講話」という本がある。

殺人必しも惡なるにはあらず、私慾一邊の爲に人を殺すが惡だと、斯う定めて見れば、同じ道理で自分勝手の亂暴狼藉は惡事であるに相違ない、尙念の爲に例證を擧げて話しませう。

坪内雄藏 講述東京專門學校出版部 1900年

何故文学士如きが倫理を語るのかと言えば、当時の文学は広く人文学の意味合いを持っていたようで、哲学書を書く文学士もいたわけである。

若しくは買色蓄妾などいふ、殆ど其の妻を踏附したともいふべき振舞だけでも絕對的にやめて見るがよい、家庭の不和合は忽ちにして其の半以上を減ずるに相違ない。

しかし倫理の実践は難しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?