芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと⑨ 本当に大切なことは何か

昔は嫌はずと見えたり

「或禅僧、詩の事を尋ねられしに、翁曰く、詩の事は隠士素堂と云ふもの此道に深きすきものにて、人の名を知れるなり。かれ常に云ふ、詩は隠者の詩、風雅にてよろし。」

「正秀問ふ、古今集に空に知られぬ雪ぞ降りける、人に知られぬ花や咲くらん、春に知られぬ花ぞ咲くなる、一集にこの三首を撰す。一集一作者にかやうの事例あるにや。翁曰、貫之の好める言葉と見えたり。かやうの事は今の人の嫌ふべきを、昔は嫌はずと見えたり。もろこしの詩にも左様の例あるにや。いつぞや丈艸の物語に杜子美に専ら其事あり。近き詩人に于鱗とやらんの詩に多く有る事とて、其詩も、聞きつれど忘れたり。」

于鱗は嘉靖七子の一人李攀竜のことであらう。古文辞を唱へた李攀竜の芭蕉の話中に挙げられてゐるのは杜甫に対する芭蕉の尊敬に一道の光明を与へるものである。しかしそれはまづ問はないでも好い。差当り此処に考へたいのは海彼岸の文学に対する芭蕉その人の態度である。是等の逸話に窺うかがはれる芭蕉には少しも学者らしい面影は見えない。

私は問う。芥川の『素戔嗚尊』に「まるで巣を壊された蜜蜂のごとく」「まるで蜂の巣を壊したような」とある。また「二足三足蹌踉(そうろう)と流れの汀から歩みを運ぶと」「蹌踉と家の外へ出た」「蹌踉と部落を逃れて行った」ともある。「慓悍な狩犬をけしかけたりした」「慓悍の名を得た侏儒でさえ」「以前の慓悍な気色などは」ともある。一作者にかやうの事例あるにや?

それでも「かやうの事は今の人の嫌ふべきを、昔は嫌はずと見えたり」が答えなのだろうか?

しかしさしあたり芥川の考えたいのはそこではないらしい。豊富な語彙を頼りに流麗な文章を書こうと思えばいつでも書ける。しかし昔の人は同じ言葉を繰り返し使う。例えば「しられぬ」の和歌は沢山ある。

海彼岸の文学に疎かつた?

今仮に是等の逸話を当代の新聞記事に改めるとすれば、質問を受けた芭蕉の態度はこの位淡泊を極めてゐるのである。――

「某新聞記者の西洋の詩のことを尋ねた時、芭蕉はその記者にかう答へた。――西洋の詩に詳しいのは京都の上田敏である。彼の常に云ふ所によれば、象徴派の詩人の作品は甚だ幽幻を極めてゐる。」

「……芭蕉はかう答へた。……さう云ふことは西洋の詩にもあるのかも知れない。この間森鴎外と話したら、ゲエテにはそれも多いさうである。又近頃の詩人の何とかイツヒの作品にも多い。実はその詩も聞かせて貰つたのだが、生憎すつかり忘れてしまつた。」

これだけでも返答の出来るのは当時の俳人には稀だつたかも知れない。が、兎に角海彼岸の文学に疎かつた事だけは確である。

いや、杜甫が出て李攀竜がでていれば十分なのではないかと思うが、芥川は厳しい。さらにこれを現代に置き直してみれば、――西洋の詩に詳しいのは……で行き詰まる。現在、日本における海外文学の受容は柴田元幸や村上春樹によるものが中心であろうが、李攀竜に当たる海彼岸の文学者の名前が挙げられる人は存在するものだろうか。三島由紀夫がラディゲとかバタイユを気軽に持ち出していたが、今ではそんなことは出来なくなった。この辺りの時代感覚は比較そのものが難しい。

はくらんの妙薬あり

のみならず芭蕉は言詮を絶した芸術上の醍醐味をも嘗めずに、徒らに万巻の書を読んでゐる文人墨客の徒を嫌つてゐたらしい。少くとも学者らしい顔をする者には忽ち癇癪を起したと見え、常に諷刺的天才を示した独特の皮肉を浴びせかけてゐる。

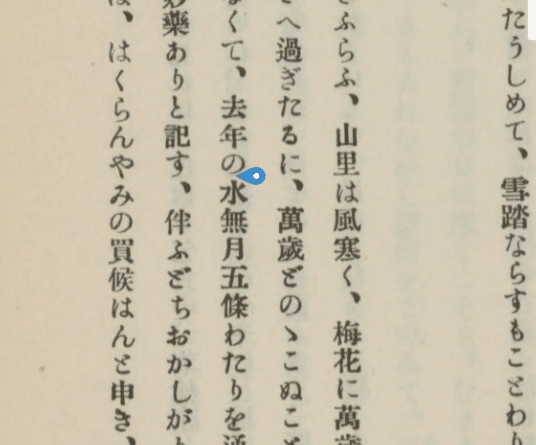

「山里は万歳遅し梅の花。翁去来へ此句を贈られし返辞に、この句二義に解すべく候。山里は風寒く梅の盛りに万歳来らん。どちらも遅しとや承らん。又山里の梅さへ過ぐるに万歳殿の来ぬ事よと京なつかしき詠めや侍らん。翁此返辞に其事とはなくて、去年の水無月五条あたりを通り候に、あやしの軒に看板を懸けて、はくらんの妙薬ありと記す。伴ふどち可笑しがりて、くわくらん(霍乱)の薬なるべしと嘲笑ひ候まま、それがし答へ候ははくらん(博覧)病が買ひ候はんと申しき。」

芭蕉の言わんとするのは「發句は行きて歸る心の味なり」というところを無視して「この句二義に解すべく候」と去来が理屈をこねているのが気に入らないということであろう。

つまりこういうところで「はくらん(博覧)病が」ではなくて「はくらん(博覧)病の」ではないかというと叱られる訳である。

悪辣を極めた諷刺家

なほ又次手に一言すれば、芭蕉は一面理智の鋭い、悪辣を極めた諷刺家である。「はくらん病が買ひ候はん」も手厳しいには違ひない。が、「東武の会に盆を釈教とせず、嵐雪是を難ず。翁曰、盆を釈教とせば正月は神祇なるかとなり。」――かう云ふ逸話も残つてゐる。兎に角芭蕉の口の悪いのには屡門人たちも悩まされたらしい。唯幸ひにこの諷刺家は今を距ること二百年ばかり前に腸加答児か何かの為に往生した。さもなければ僕の「芭蕉雑記」なども定めし得意の毒舌の先にさんざん飜弄されたことであらう。

悪辣を極めた諷刺家は後に現れる太宰治である。いや、芥川自体がそうとうな諷刺家、というより少しひねくれていないか。

芭蕉を摑まえて「海彼岸の文学に疎かつた」というのはやや手厳し過ぎる言いがかりに聞こえる。

動詞の用法に独特の技巧を弄してゐる

芭蕉の海彼岸の文学に余り通じてゐなかつたことは上に述べた通りである。では海彼岸の文学に全然冷淡だつたかと云ふと、これは中々冷淡所ではない。寧ろ頗る熱心に海彼岸の文学の表現法などを自家の薬籠中に収めてゐる。たとへば支考の伝へてゐる下の逸話に徴するが好い。

「ある時翁の物がたりに、此ほど白氏文集を見て、老鶯と云いひ、病蚕といへる言葉のおもしろければ、

黄鳥や竹の子藪に老いを啼く

さみだれや飼蚕煩ふ桑の畑

斯く二句を作り侍りしが、鴬は筍藪といひて老若の余情もいみじく籠り侍らん。蚕は熟語をしらぬ人は心のはこびをえこそ聞くまじけれ。是は筵の一字を入れて家に飼ひたるさまあらんとなり。」

白楽天の長慶集は「嵯峨日記」にも掲げられた芭蕉の愛読書の一つである。かう云ふ詩集などの表現法を換骨奪胎することは必しも稀ではなかつたらしい。たとへば芭蕉の俳諧はその動詞の用法に独特の技巧を弄してゐる。

一声ひとこゑの江に横たふや時鳥

立石寺(前書略)

閑かさや岩にしみ入る蝉の声

鳳来寺に参籠して

木枯に岩吹とがる杉間かな

是等の動詞の用法は海彼岸の文学の字眼から学んだのではないであらうか?

この指摘が出来るのは自らが独特な動詞の用法に開眼していたからである。以前、「芥川は俳句の密度で小説を書いていた」と書いた記憶がある。しかし詰め過ぎない。なんとなくゆったりと読ませてくれる。

さうして唯屋根に葺いた蘆の穗だけが暖く秋の日のにほひを送つてゐた。

この「送つてゐた」がなかなか書けないところ、という感覚はまさに何か自分でものを書いたことのある人には明らかだろう。尖り過ぎてもいないし、ふざけてもいない。それでいて雰囲気が正確に伝わる。「漂わせていた」以外に言葉を探そうとして「送つてゐた」がするすると出てくるものではない。

芥川は芭蕉を換骨奪胎してこの言語感覚に辿り着いたのであろうか。

鐘消えて?

字眼とは一字の工の為に一句を穎異ならしめるものである。例へば下に引用する岑参の一聯に徴するがよい。

孤燈燃客夢 寒杵搗郷愁

けれども学んだと断言するのは勿論頗る危険である。芭蕉はおのづから海彼岸の詩人と同じ表現法を捉へたかも知れない。しかし下に挙げる一句もやはり暗合に外ならないであらうか?

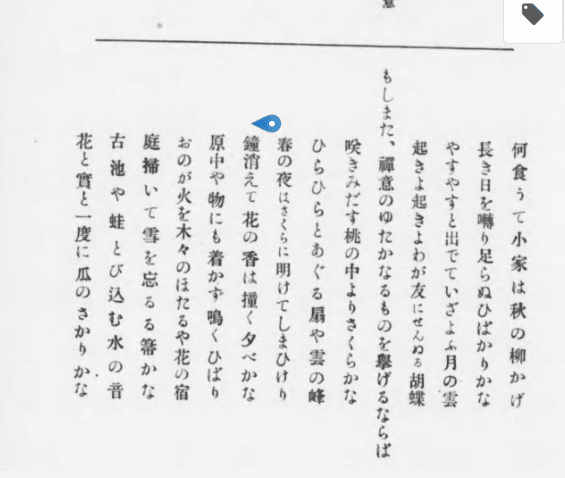

鐘消えて花の香は撞く夕べかな

僕の信ずる所によれば、これは明らかに朱飲山の所謂倒装法を俳諧に用ひたものである。

紅稲啄残鸚鵡粒 碧梧棲老鳳凰枝

上に挙げたのは倒装法を用ひた、名高い杜甫の一聯である。この一聯を尋常に云ひ下せば、「鸚鵡啄残紅稲粒 鳳凰棲老碧梧枝」と名詞の位置を顛倒しなければならぬ。芭蕉の句も尋常に云ひ下せば、「鐘搗いて花の香消ゆる夕べかな」と動詞の位置の顛倒する筈である。すると一は名詞であり、一は又動詞であるにもせよ、これを俳諧に試みた倒装法と考へるのは必しも独断とは称し難いであらう。

俳句における漢詩の影響に関しては既にアカデミックな場所で諸氏が研究議論されているので、倒装法うんぬんには触れない。しかしこのキレッキレの芥川の論の立て方を見ておきたい。

なんなら「鐘消えて花の香は撞く夕べかな」という句の言詮を絶した芸術上の醍醐味をも嘗めずに、徒らに万巻の書を読んでゐる文人墨客の徒のふりをしている滑稽を笑うべきところではないか。芭蕉が読めばはくらん(博覧)病が買ひ候はんと得意の毒舌の先にさんざん飜弄したことであろう。

いや、「鐘消えて花の香は撞く夕べかな」はさすがに無理があるだろうと、芥川も気が付いていた筈だ。

これは眞の鐘の音は消えても、花の香は猶それを撞いて餘韻をつゞけしめてゐる夕かな、と詠歎したのである。

こんな苦しい解釈もあり、「面白味をつけた」という人もいる。いずれも倒装法を否定した解釈だ。しかしその技巧は無視して日本語としての意味を問えばまさに芥川の云う通り「鐘搗いて花の香消ゆる夕べかな」であり、これは十分良い句なのではなかろうか。

で「鐘消えて花の香は撞く夕べかな」は滑稽ではなく「禅意」だとする解釈もある。

これは禅意だとしても私には滑稽である。何故か芥川は倒装法の成功例をあえて示さなかったのではなかろうか。

何故?

滑稽のために。

私にはそのようにしか思えない。はくらん(博覧)病の話の続きに「岑参の一聯に徴するがよい」と言い出す人は笑いを誘っていないであろうか。これが無意識ならなおおかしい。

いや、素直に「ふり」と「おち」の小話になっているとみるべきではなかろうか。学者ぶっちゃいけないね、といいながら倒装法がどうのと知識をひけらかし、肝腎の「鐘消えて花の香は撞く夕べかな」の味わいはほったらかしだ。

件のアカデミックな御仁もそこが見えていないのではなかろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?