芥川龍之介の『あばばばば』をどう読むか② 燻製は干物ではない

文字は便利

彼は店を覗きこみながら、「マツチを一つくれ給へ」と云つた。店先には高い勘定台の後ろに若い眇の男が一人、つまらなさうに佇んでゐる。それが彼の顔を見ると、算盤を竪に構へたまま、にこりともせずに返事をした。

「これをお持ちなさい。生憎マツチを切らしましたから。」

お持ちなさいと云ふのは煙草に添へる一番小型のマツチである。

「貰ふのは気の毒だ。ぢや朝日を一つくれ給へ。」

「何、かまひません。お持ちなさい。」

「いや、まあ朝日をくれ給へ。」

「お持ちなさい。これでよろしけりや、――入らぬ物をお買ひになるには及ばないです。」

眇の男の云ふことは親切づくなのには違ひない。が、その声や顔色は如何いかにも無愛想を極めてゐる。素直に貰ふのは忌いましい。と云つて店を飛び出すのは多少相手に気の毒である。保吉はやむを得ず勘定台の上へ一銭の銅貨を一枚出した。

「ぢやそのマツチを二つくれ給へ。」

「二つでも三つでもお持ちなさい。ですが代は入りません。」

前回私は『あばばばば』は主題が分裂しているように見えるとまるで柄谷行人のようなことを書いただろうか。いや……世界はレキシコンでできていると書いたのか。文字というものは便利なものだ。そして意味も。文字を読めば意味が解る。簡単な図形なら猿にも理解できるかもしれない。しかし「世界はレキシコンでできている」という文章を理解することは永遠にないだろう。本を読むことが出来るのは人間だけだ。読むふりなら猿でも出来る。しかし猿には本を読めない。私の本を買わない人は夏目漱石作品を理解できない。猿は私の本を買わない。何故なら猿はインターネットができないからだ。人間ならば、私の本を買うべきだろう。人間ならば。

さて、この引用部分、作品の冒頭付近なのだが、主人公保吉の相手をしているのは店の主人である。

ここで保吉は「素直に貰ふのは忌いましい」と妙な意地を張る。店の主人も「二つでも三つでもお持ちなさい。ですが代は入りません」と頑固だ。このプロットが話として落ちるのならば、どちらかの意地がほぐれるような展開が本来必要な筈だ。たとえば「二つでも三つでもお持ちなさい。ですが代は入りません」という店の主人はただ頑固で譲れなかったのではなく、保吉の財布がボロボロに綻びていたとか、段ボール二箱もおまけのマッチがあったとか、そういう展開があってしかるべきものを『あばばばば』ではそうはならない。

小僧が販売用のマッチを出してきて片が付く。

「檀那、マツチは此処にありますぜ。」

保吉は内心凱歌を挙げながら、大型のマツチを一箱買つた。代は勿論一銭である。しかし彼はこの時ほど、マツチの美しさを感じたことはない。殊に三角の波の上に帆前船を浮べた商標は額縁へ入れても好いい位である。彼はズボンのポケツトの底へちやんとそのマツチを落した後、得々とこの店を後ろにした。……

厭な言い方をすれば意地の張り合いの勝負はここでけりが付いているので、長さの問題を気にしなければ、話はここで終わっていてもなんら不思議ではないのだ。『あばばばば』ではこの不愛想で頑固で親切な主人がもう活躍しない。店番は若い女に変わる。主人はいることいるが、保吉の関心も女の方に映る。前回も引用したこの部分、どう考えても「ちょっかいを出してみようかと迷った」と読めるのである。

この女は云はば含羞草である。一定の刺戟を与へさへすれば、必ず彼の思ふ通りの反応を呈するのに違ひない。しかし刺戟は簡単である。ぢつと顔を見つめても好い。或は又指先にさはつても好い。女はきつとその刺戟に保吉の暗示を受けとるであらう。受けとつた暗示をどうするかは勿論未知の問題である。しかし幸ひに反撥しなければ、――いや、猫は飼つても好いい。が、猫に似た女の為に魂を悪魔に売り渡すのはどうも少し考へものである。

なんだか勝手なことを考えている。「指先にさはつても好い」って触っちゃだめだ。(以前はたまにコンビニでお釣りを渡すときに両手で蓋をするように渡してくる店員さんとかがいたが、今はもう壊滅した。)

この若い店番の女は要領の悪い天然ボケのようなところがある。客が「玄米珈琲」と言ったのを「ゼンマイ珈琲」と聞き間違える。そして恥ずかしがる。恥ずかしがり屋である。それが子供を産んで、子供をあやすのに「あばばばばばば、ばあ!」と人前も羞ぢずに繰り返したので、この話は落ちている。

ところでこの「不愛想で頑固で親切な主人おまけのマッチを売らないの巻」と「恥ずかしがり屋の女、子供を産んで恥ずかしさが無くなるの巻」の連関がまるで分からないのだ。

と、解らないで済ましたり、分裂しているで済ます評論家になってもいいが、もうちょつとだけ丁寧に「読む」ということをしてみよう。

あえて言えば、こういう理屈になる。

女が店番に立ったことに気が付いたのが「或初夏の朝」、これを七月と仮定しよう。この時保吉は「ちょっかいを出してみようかと迷った」ような事を考えている。「或秋も深まつた午後、保吉は煙草を買つた次手にこの店の電話を借用」そして「ゼンマイ珈琲」の話を聞き、鯡を買う。これは十一月かな。その二か月後、「二月ばかりたつた頃であらう、確か翌年の正月のこと」女の姿は店にはない。そして「二月の末の或夜」にはもう「あばばばばばば、ばあ!」である。

つまり7、8、9、10、11、12、1、2と指折り勘定して見ると、保吉が女と会った七月の時点で女は妊娠二か月くらいかという計算になる。つまり「マッチの勝負で凱歌を上げた保吉」に対して、「不愛想で頑固で親切な主人」は保吉が悪魔になる前に、猫のような硯友社趣味の娘、いわば樋口一葉のような美人を射止めてこんにゃろめこんにゃろめと毎晩人類の栄光と発展に寄与していたことになるではないか。なんなら二人はおめでた婚であろう。恥ずかしいたってやることはやっていたのである。「あばばばばばば、ばあ!」は保吉の天使だ悪魔だという勝手な妄想に向けられたものではないかと……。

しかしこんな解釈で満足しているようではまだ人間とは言えない。まだオリバー君だ。

すがめ、すなわち「やぶにらみ」とはものの見方や考え方が見当違いであることを言う。この『あばばばば』の肝は、保吉が自動電話がつながらないのでその間に森鴎外の『佐橋甚五郎』を読み終えてしまうことだ。いや『社会主義早わかり』を読むことだ。うん、違うな。

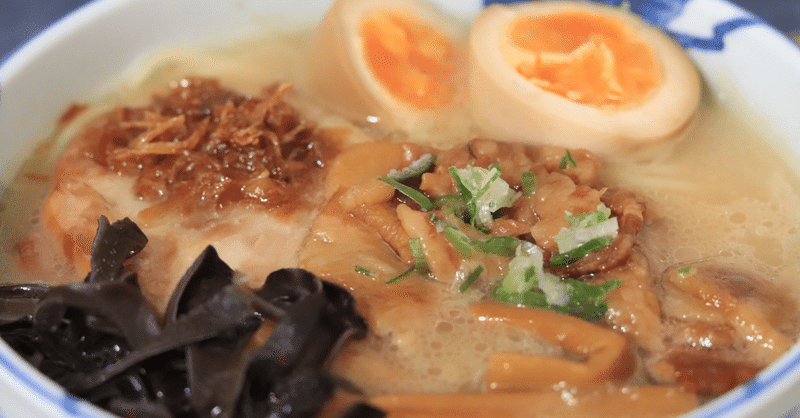

天使が燻製の鯡の匂いに顏を顰めることだ。

保吉は二人の後ろ姿を眺めた。同時に又天使の来てゐるのを感じた。天使はハムのぶら下つた天井のあたりを飛揚したまま、何にも知らぬ二人の上へ祝福を授けてゐるのに違ひない。尤も燻製の鯡の匂に顔だけはちよいとしかめてゐる。――保吉は突然燻製の鯡を買ひ忘れたことを思ひ出した。鯡は彼の鼻の先に浅ましい形骸を重ねてゐる。

鯡は妊娠の地口、燻製のにおいと思われたのは……。いや燻製って干物じゃないんだから、チップの薫香をつけるんだからそんなにくさくないんじゃないかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?