一つ名の二つ姿の木の実かな 芥川龍之介の俳句をどう読むか33

ひと籃の暑さ照りけり巴旦杏

二 支那的漢口

彩票や麻雀戯(マアジャン)の道具の間に西日の赤あかとさした砂利道。其処をひとり歩きながら、ふとヘルメット帽の庇の下に漢口(ハンカオ)の夏を感じたのは、――

ひと籃(かご)の暑さ照りけり巴旦杏

青空文庫は便利すぎて反対に青空文庫に収載されていない作品があるとたちまち「不便だな」と感じてしまう。そしてヘルメットって、と思う。

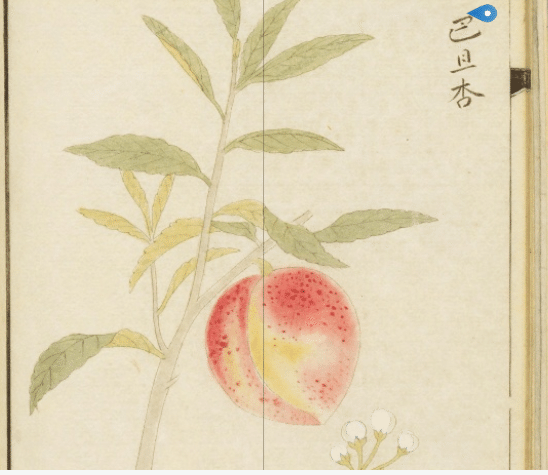

この巴旦杏はアーモンドではなく実であろう。

巴旦杏は李より大きく、味も李のやうに酸くはありません。

と、芥川の嫌いな島崎藤村も書いている。しかしどうも巴旦杏にもいろいろ種類があるようでそもそもの巴旦杏は小さい。巴旦杏は、

オルガンティノは寂しそうに、砂の赤い小径を歩きながら、ぼんやり追憶に耽っていた。羅馬の大本山、リスポアの港、羅面琴(ラベイカ)の音、巴旦杏の味、「御主、わがアニマ(霊魂)の鏡」の歌――そう云う思い出はいつのまにか、この紅毛の沙門の心へ、懐郷の悲しみを運んで来た。彼はその悲しみを払うために、そっと泥烏須(神)の御名を唱えた。が、悲しみは消えないばかりか、前よりは一層彼の胸へ、重苦しい空気を拡げ出した。

として一度出てくる。私はこの巴旦杏の味こそが神々の飲み物ネクタールであると考えているが、不二家のネクターはもう1964年から発売されているので、今更書くことでもないな。

ところでこの巴旦杏、つまり漢口で芥川が見た果実がどんな巴旦杏だったのかということは定かではない。名前のみで色も形も大きさも詠まれていないからだ。

つまり、

牛心李とはっきり見分けがついたかどうか、そこは曖昧である。

さらに言えばこの「実は食さず核を食す」の巴旦杏の実が売られていた可能性もあるのだ。つまりカシューナッツのように、食えば食えるけどという状態で、実も売られていたと考えられなくもない。実際にわれわれは実は食べないが現地の人は実も食うらしい。

そうなると花の方もあやしくなる。これなど桜にそっくりだ。

白桃や莟うるめる枝の反り

この句は本当に白桃を詠んだことになるのか。

言葉としても「牛心桃」なのか「平心桃」なのか「朝鮮桃」なのか分からなくなる。

色は矢張り赤か。これは照り映える。

これが「李」だ。

うむむ。

堀辰雄の巴旦杏なんてずいぶん大きそうだ。抱えるって……。

まあ、それはそれとして、この句の味わいは勿論「ひと籃(かご)の暑さ照りけり」というところで尽きている。「ひと籃(かご)の暑さ」とは「ひと匙の愛情」のような言葉の緩い結びつきで、その後が「暑さ照りけり」と矛盾と言えば矛盾、詩と言えば詩のようなこれまた非論理的な記述になっている。暑さが照るのではなく照るから暑いのだ。で、ここで「暑さ」と言っているので巴旦杏は季語として機能しなくて良いことになる。

何ならこの句は、

ひと籃の暑さ照りけり巴旦杏

ではなくて、

ひと籃の暑さ照りけり白うるり

でも成り立ちうるし、

ひと籃の暑さ照りけりあめんどう

と詠まれても良かったのだ。

当たり前のことだが漢口の市場で巴旦杏が巴旦杏ですよと書いて売られている訳もない。日本の八百屋さんでもキャベツが「キャ別」と書いて売られている。それでも書いてあればいい方で大抵は何とも書かれていないだろう。売られているものは見た目で判断するしかない。だから巴旦杏は本当は巴旦杏ではなかったのかもしれない。

ただしこの句は巴旦杏が巴旦杏でなければ破綻するような句ではない。それでいて、巴旦杏という曖昧な果実の名がきりっと立っている句である。「ザボンかな」でも「すももかな」でもいけない。「バナナかな」でも一つ落ちる。開いた意外な、あるいは無関係な素っ頓狂な取り合わせで逃げないところも潔い。ちょうど五文字の果実の名こそ漢口の陽射しに照り映えて嵌っている。

【余談】

何百となく聞いた怪談の中、私が凄いと思ったのは、芥川龍之介氏に聞いた、西洋の怪談が一つ、それは、紐育か倫敦だったかの尤も繁華な町の真昼間一寸の間、人通りの絶えた時、ある人が町角を何の気なしに曲ったら、曲り角でぱったり出逢した人があった。

「や失礼」といいながらよく見ると、打つかった人は、自分自身と寸分ちがわぬ男であって同じように「や失礼」と云い捨てフッと消えたという話。

水玉の傘を持って歩いていたら、向うから傘そっくりの水玉の上下の服を着た人が現れて、思わず傘を差しだそうとしたことがある。自分自身とぶつかることはしょっちゅうだ。

芥川龍之介氏の句に「漢口」といふ前書で「一籃の暑さてりけり巴旦杏」といふのがある。この暑さは巴旦杏の色を主にしたのかも知れない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?