説明になってない 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む59

平野啓一郎は日本一の作家である。塙保己一くらい優れている。ハンサムであり、優雅である。しかし平野啓一郎の『三島由紀夫論』は間違っている。残念ながら。

平野啓一郎の『三島由紀夫論』の良い点は、「右翼のキチガイの新古典派作家?」と見下されていた三島由紀夫を、五十年ぶりに再評価しようという心意気にある。

悪い点は三島由紀夫の作品を全然理解できておらず、三島由紀夫の思想も全然理解できていないところにある。

なんでや?

控えめに言って平野啓一郎は超インテリである。言語能力においては、全く問題がない筈だ。しかし何故か、間違ってしまう。

なんでや?

他方、後者に於いては、天皇は凡そあらゆる理論化を逃れて、殆ど裸のままの「神」、〈絶対者〉として描かれている。これは、彼が少年時代から憧憬し続けてきた「到達不可能なもの」という抽象的なイメージに近く、しかも死という絶対的契機を通ずるより外には、接近はあり得ないという点でも前者とは異なっている。

天ちゃん。

比喩。

存在しないもの。

三島由紀夫にとって天皇はそうした存在であった。「少年時代から憧憬し続けてきた」というのは「最後の言葉」における三島のストーリー、十代への回帰に引きずられた憶測であろうが、そんなものが仮にあれば芥川龍之介ではないが、海軍将校にでもなってみようかなと一度は考えるだろうし、宮内庁を目指したっていい筈だ。

それから「到達不可能なもの」に関しては異論が既に出されている。ここは一応拾っておくべきだろう。

さてしかし、わたしがなぜこのように詳しく出口王仁三郎=有栖川熾仁落胤説について記しているかというと、三島由紀夫の父にその熾仁親王の息子である威仁親王落胤説があるからだ。そのことを考えると、王仁三郎に敵愾心を燃やして大本教から分かれ神道天行居を興した友清歓(よし)真(ざね)に三島が深い関心をいだいたことも格別の意味をもってくるはずである。

むろん、三島由紀夫の父(梓)=有栖川威仁落胤説というのも、王仁三郎のばあいと同様、何の証拠もない。三島の祖母なつ子が数え十三歳から十八歳まで足掛け六年、有栖川宮家に行儀見習いに出ていたことは事実である。その有栖川熾仁親王の晩年時代に、宮家には威仁という一人息子がいた。威仁は、なつ子が結婚することになる志方町の『しおや』の息子である平岡定太郎の一歳上である。父親が旧幕臣の永井家の出で、母親やが水戸支反藩藩主で子爵松平頼位の長女であるなつ子が、帝大出とはいえ、二代まえは「所払い」になっている「しおや」の次男坊より、有栖川宮家の一人息子にあこがれただろうことは、ごく自然に想像できる。

※三島由紀夫の本名、公威は「この名は、父方の祖父定太郎の同郷の恩人で、土木工学の権威・古市公威男爵による。(『年表作家読本 三島由紀夫』/松本徹編集/河出書房新社/1990年/p.12)という説が有力である。しかしここに少しの緩みもないわけではない。

華族でもないのに学習院に入れられた三島由紀夫が華族でもないのに松枝清顕を書くことが出来たのには、本人にしか解らない貴種流離譚のような夢想があったからではあるまいか。どこかでこの有栖川威仁落胤説のようなものが意識されてはいなかっただろうか。実際「みね」には松枝侯爵のお手がついた。綾倉伯爵も蓼科に手を付けた。この反復は「そういうことはよくあることなのだ」と念押ししているかのようでさえある。かりに三島に有栖川と繋がっているかもしれないという夢想があれば「到達不可能なもの」という定義は再検討が必要であろう。

結局平野啓一郎は三島由紀夫の生首に嚇かされて、三島作品を読むということが基本的にできなくなってしまっているのではなかろうか。最後は結局生首なんだから十代の三島はきっと天皇崇拝者であったに違いないという思い込みから抜けられなくなってしまっているのではなかろうか。

そして、後に見る通り、この責任問題は、戦後に生き残った保田与重郎と敗戦と同時に自決した蓮田善明という二人についての三島の評価を決定づけることになった。

ここも繰り返し述べているように、

× 保田与重郎

◎ 蓮田善明

みたいな話になってしまっているけれど、三島は戦後も会う人ごとに保田先生の学問は立派だと言っており、「日本は戦争に敗れたけれども、保田先生はあくまでも立派な方だ。 保田先生を尊敬する。あの方の学問はしっかりしておられるし、あの方の信念、思想は立派だ」と言っている。それに生き残ったことがみっともないことならば、全員死ぬしかなくなる。そこは少し冷静に見る必要があるのではなかろうか。

最後の対談での発言は明らかな嘘である。さらに言えば、どうも平野啓一郎は最後の対談の書き起こし原稿を読んでいるようだが、対談の音声テープは聞いていないのではなかろうか。音声テープと書き起こし原稿の間には微妙な食い違いがあり、「清水文雄」には先生をつけ、保田与重郎と蓮田善明を呼び捨てにするニュアンスが消えていないだろうか?

三島 それで、その嫌われるトゲの話になるんですが、ぼくは蓮田善明さんという人は好きだな。この間も小高根二郎さんの『蓮田善明とその死』(筑摩書房)を読んでいて、何度か涙がこぼれそうになりましたよ。本当にいいなァ。

古林 それについては戦後、私などは三島さんと違って、意識的に保田與重郎や蓮田善明の世界から離れようと努力しましたからね。三島さんにはそれがなかった。私の周辺にいた連中は、大なり小なりそうした努力をつづけていたから、私には保田や蓮田と切断するのが自然であって、それと切断しなかった三島さんの方が奇異に見えるのです。切断しなかったということは、つまり三島さんには戦後がなかったということになる。これは冒頭の質問へ立ちもどるわけですが、そこのところがどうも理解できません。解からないんですね。

三島 でも古林さん、それをわからないとおっしゃってはいけないんじゃないでしょうか。ぼくにも、切断しようと努力したというあなたの気持ちは、わからない。つまり自分が十代までに考えたことがダメだなんて、そんなことを思う自分自身がぼくには許せない。偉そうに言えば、そういう気持ちがぼくにはあります。あなたとぼくは、お互いにわからない、わからないと言いあっているけれども、それは遥かに過去の、つまり昭和二十年、二十一年、二十二年ごろの、あの混乱と動揺を重ねた暗い時期に、心の針のフレ方がちょっと右に傾くか、左にゆれるかで食い違ってきた表現に過ぎないと思うんです。古林さんとぼくの間は、きっと根がこんなふうにつながっているはずですよ。

古林 ウルトラ・ナショナリストと見られている三島由紀夫と根がつながっているというのは迷惑だし、心外だけれども、敗戦後すぐの時点に限って言えば、おそらくつながっていたでしょう。『金閣寺』までの三島さんを私がとくに好きなのは、おそらくその「根」のせいなんで、もしあの時点で『文化防衛論』が書かれていたとしたら、もう絶対に好きになどなっていなかつたでしょうがね。

三島 そのおなじ心情に立っていたのが、片方はバーンとこちらに、他方はバーンとあちらに突っ走ってしまった…。

実はこの三島由紀夫の最期の言葉とされているものは、殆ど古林尚の創作である。

世の中には親切な人がいて、テープからそのまま書き起こしてくれているので、比較してみよう。

つまり自分がね、十代までに考えたことがね、いかんということが許せないという偉そうに言えば、そういう気持が僕の中にどっかにあった。それを無しにすればね、僕は解からないと言い切れる。だからそちらからも解からない、こちらからも解からない、それはもう彼方のね、ある昭和二十一年、二十二年、二十四年頃のね、その人間のぷっとした針の触れ方なんでしょう。それが僕はずっと尾を引いて、例えば天皇という言葉一つとってもギャップができると。それは今始まったことじゃないですね。

あの二十年、二十一年の心の奥底というのはなんとも言えないものですよね。お互いにあった。そして古林さんと僕の間できっとつながっているんでしょうな。

そこがターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょう。

今、なんじゃこりゃ、気持ち悪いと思わなかった人、どうかしていますよ。

これ気持ち悪いんです。昔から文芸誌の対談というのはお互いが話し言葉のふらふらしたところを書き言葉に改めるためにあっちを直しこっちを直したりして、その時は言われていなかったはずの理屈がどんどん足されていくもので、原稿がやり取りされて、書き起こしから大分膨らむものなんですけどね、問題は三島の場合はけつかっちんなのでやり取りする時間がおそらくなかった、ということなんですよ。

つまり、どういうことか。

平野啓一郎が読んだ「最後の言葉」は三島由紀夫論の参考文献としては価値が低いということですよ。これはサウジアラビアに住む左利きの相撲取りの間では有名な話で、サウジアラビアに住む左利きの相撲取りが三島由紀夫論を書くときには「最後の言葉」というのはほんの参考までにという取扱いにされるのが常識である。右利きの人はどうだかわかりませんよ。

しかしね、一般論として、「そこがターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょう。」は「そのおなじ心情に立っていたのが、片方はバーンとこちらに、他方はバーンとあちらに突っ走ってしまった…。」にはならんでしょう。行き来のニュアンスが薄まって、枝分かれみたいになっていますよね。

そこが問題なんですよ。そこが平野啓一郎の見えていないところ、連続ではなく、大きな変化、右往左往なんですね。浪漫や古典がひっくり返っている訳ですよ。

そこはそれ、新潮社の人も全集の付録のCDを上げればいいじゃないかと思うんだけど、そういうわけにはいかないのかな。

結局三島由紀夫の最期の行動というものを『三島由紀夫は語る』「最後の言葉」というところから眺めてしまうと微妙にずれが出来てしまう。古林か創った三島由紀夫像というものに影響されてしまう。

そこは素直にやり直さないと。そこがターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょうが理解できないと三島由紀夫論にならんわけですよ。

そこがターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょうというのはつまり天ちゃん、比喩、御真影、絶対者、国体ということでしょう。

で、二十一年から二十四年、この時期『盗賊』の頃、『仮面の告白』の前ですよ、三島由紀夫は「もっとも死の近くにいた」と言っている訳なので、やはり『盗賊』や『サーカス』はやらんといかんのではないでしょうか。

戦後にもう一つ、私の個人的事件があった。

戦時中交際していた一女性と、許嫁の間柄になるべきところを、私の逡巡から、彼女は間もなく他家の妻になった。

妹の死と、この女性の結婚と、二つの事件が、私の以後の文学的情熱を推進する力になったように思われる。種々の事情からして、私は私の人生に見切りをつけた。その後の数年の、私の荒涼たる空白感は、今思い出しても、ゾッとせずにはいられない。年齢的にも最も溌剌としている筈の、昭和二十一年から二・三年の間というもの、私は最も死の近くにいた。未来の希望もなく、過去の喚起はすべて醜かった。私は何とかして、自分、及び、自分の人生を、まるごと肯定してしまわなければならぬと思った。しかし敗戦後の否定と破壊の風潮の中で、こんな自己肯定は、一見、時代に逆行するものとしか思われなかった。それが今になってみると、私の全く個人的真実だけを追いかけた生き方にも、時代の影が色濃くさしていたのがわかる。

どうも三島は十代の回帰というよりは、この時期の心境の尾の引き方が現在の古林と自分の天皇観の違いを生んでるんだと言っていますよね。三島自身で言えば妹の死とか嫁さん候補をとられたとかに始まり、大蔵省に入ってなかなか苦労もして、作家としても今一つだったとしてそういう一つ一つのつらさの話ではないように思えるんですよ。「人間のぷっとした針の触れ方」と言っていますよね。そこからのターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょう。

心中と言うか自殺ですね、それがまず描かれてみた。大変苦心して書きあげた長篇が何だか間の抜けたものになってしまった。これじゃあちょっと死にきれないですね。

しかしその後ですよ。

ちょっと考えてみてください。実際二つ前の職場にいたんですが、起死回生でゲイの小説を書いている奴がいたとしたらどうですか。なんかこの起死回生が嫌じゃないですか。そこが気持ち悪い。もう、なりふり構わずですよ。

そこの気持ち悪さが『仮面の告白』から始めるとむしろ見えにくいんじゃないですかね。

こうしてみると、この作品は、前半は第四期の三島が進んだあの焦燥に満ちた一連の行動と天皇制論議とを準備したものと言え、後半(就中戦闘機が敵の空母に激突する瞬間までの記述)は、その悲劇性、決断主義、認識と行動の一致、死に至るまでの運動の持続、絶対者との合一願望、……といった特色を通じて、第一期の十代の頃から彼を支配し続けてきたロマン主義的な心情を吐露したものと言え、その意味に於いて、第二期及び第三期までの彼の作品と連続性を有していると指摘することが出来よう。

この『英霊の声』に関する分析、どこがおかしいかわかりますか?

ません?

ます?

ませんの人?

そしたらどうです、私の説明ですっきりしたら↓ 余った五月末期限のポイントでこの記事買いません?

ええと、やりますよ。

まず「前半は第四期の三島が進んだあの焦燥に満ちた一連の行動と天皇制論議とを準備したものと言え」とありますが、これニ・ニ六事件とその思想のことを指摘しているみたいですが、「声」自体は文明批評ですよね。それから三島はニ・ニ六事件にはシンパシーを感じ、テロも容認していますが、思想的にはだいぶ乖離していますよね。

北一輝の「日本改造法案大綱」は、一部学生の間でひそかに読まれていたが、勲はその本に何か悪魔的な傲りの匂いを嗅ぎ取った。加屋(かや)霽(はる)堅(かた)のいわゆる「犬馬の恋、螻(ろう)蟻(ぎ)の忠」から隔たることはなはだ遠いその本は、たしかに青年の血気をそそったけれども、そういう青年は勲の求める同志ではなかった。

この辺り右翼と保守とナショナリストをごっちゃにした仕分けになってませんかね。

で、後半のまとめ方、これ無茶苦茶ですよ。

後半は第一期の十代の頃から彼を支配し続けてきたロマン主義的な心情を吐露したものと言え、その意味に於いて、第二期及び第三期までの彼の作品と連続性を有していると指摘することが出来よう。

余計なところを省くとこうなりますよね。なんで第一期の心情を吐露したら、第二期及び第三期までの彼の作品と連続性を有しているってことになるんですかね?

そこがターンとこっちいったり、バーンとこっちいったりして、それがずーっとここへ来ているんでしょう、が見えていないわけですよ。

ですけども自分の中で割り切れないものがあって、そしてその、一時私はロマンティシズムと言うものを憎んだんです。そして、それから、これから後の話に話が前後しますがね、ロマンティシズムを憎んでから古典主義と言うものを一時期やった時期があるんです。まあ『潮騒』とかなんとか。ま、その後の話ですがね。そんななかで自分のなかである程度自分のなかである程度迷いがありましたけどね。一時期迷いがありましたからね。

連続性というのはないんですよ。

これはつまり、第一期の作品というものを読んでいないんでしょうなあ。

谺(こだま)

此の洞穴(ほらあな)は(地獄への道)

だと、人は謂ふ。

細く暗く穿たれた悪魔の口の様な中へ

入つて行つた人は一人もない。

それは永遠の謎と神秘を守る洞穴だ。

併し私は其のかたくなな洞穴の前に立ち、

優しい愛の言葉を投げ掛けてやつた。

ところが、帰つてきた谺は、

私の今の声ではなく、

幾年か前の初々しい声だ。

意外にも其の地獄への洞穴とは、

希望と、更生の洞穴であつた。

昭和十二年十月

浪漫チックで天皇はいない。これが第一期の三島由紀夫だ。

[余談]

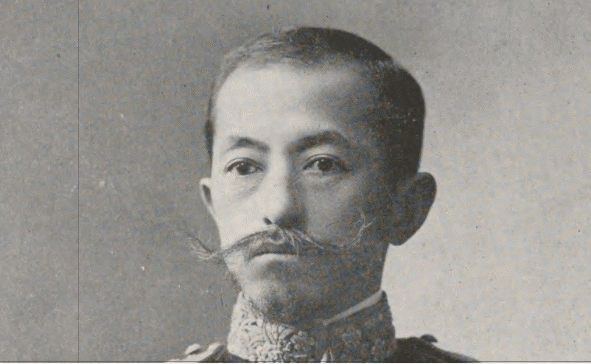

似てる?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?