「無」の感情が九割

タイトルに「なんとかが九割」と入れると売れるとか。結果として「なんとかが九割」という本が溢れている。たとえば見た目、伝え方、話し方が九割ということは、中身は必然一割以下のどうでもいいことなのだという理屈になる。つまり人はなかなか中身には辿り着けないということ、中身を必要としていない人が多いのだということになる。つまり「中身に興味のない人が九割」というビジネス本が明日にでも出版されても可笑しくないなということである。そしてその本の中身はすかすかでも問題ないことになる。

いや、私はこの「問題のなさ」というものに引っかかって、どうもあれこれ考えてしまうのだが、そういう人は案外見当たらない。

例えば、

この看板を立てた人は犬や猫が人間の言葉、日本語を読むことが出来ると考えているのだろうかと考えてみる。いや、そんなわけはなくて、飼い主の人間向けだよと即断する人に問いたい。猫の散歩って、そんなに見かけます? 時々商店街を自転車の前かごや飼い主の肩に乗って散歩して居る猫は見かけるけど、リードをつけて散歩して居る猫なんて見かけないでしょ。

野良猫に飼い主はいない。ということは、この看板は猫自身が讀んで理解するしかないのだ。しかしそんなことは不可能なのではないだろうか。猫が「ごはん」「おやつ」「チュール」という音声を認識するという話は聞くが、文字を認識するという話は聞いたことがない。

ふむふむ📰新聞を読むと賢くなりましゅ🐾#猫好きさんと繋がりたい #ねこ #猫 pic.twitter.com/11kiulKlvy

— こむぎなべ (@kmg_0702) April 25, 2022

ということはこの看板は「超藝術トマソン」(©赤瀬川源平)なのではないのだろうか。

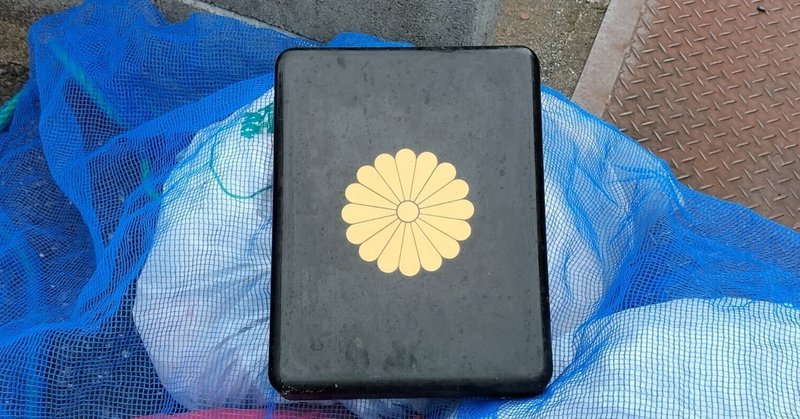

この何らかの構造物も何ら実用性を持つとは思えない。ただしっかりと作られていて、たまたまそうなったとは思えないものである。こうした一見意味を持たない構造物に対して、赤瀬川源平は「超藝術トマソン」という概念を与えた。

ちなみにゲーリー・リー・トマソンはピッチャーフライかと思うような打球がホームランになるような強打者で、巨人ファンが手拍子で「トーマーソン! トーマーソン!」と応援すると、「ニョニョニョニョ、アイムチョマスン」とThの発音に拘った。

これも何だか分からないものだ。こうしたものに対して、不断ほとんどの人は「無」の感情で通り過ぎる。ほとんどの人と書いたが、これを九割の人と書き直してもいいだろうか。本当はその割合はもっと高く、九割九分を超えるのではないかと思う。ほとんどの人は何かに意味を感じることをおそれて、できるだけ「無」の感情のまま通り過ぎようとしているように私には思えるのだ。

よく見るとこれは「ど根性庭木」だ。かなり根性がある。しかし「ど根性大根」が「発見」されるまで、植物にど根性があることを誰も認めていなかったのである。

つまり2005年以前には、「ど根性~」と呼ばれるような植物の意思が認められていなかったということになる。それは飽くまで「発見」されたものだ。その発見は「無」の感情のまま通り過ぎることからは生まれない。何かに意味を見出すことを恐れていてはけして「発見」はないのだ。

しかし不思議なことではなかろうか。2005年以前にも「ど根性~」と呼ばれるべき植物はきっと存在した筈である。それはエッチな人参のようにありふれたものであり、決して隠されていたわけではないが、ただ人々がその前を「無」の感情のまま通り過ぎることによって、存在しないものかのように扱われてきただけなのではないだろうか。

同じような現象が今も続いている。それは「発見」を待っている。ただ人々は「無」の感情のまま通り過ぎていく。誤解もあるだろう。

年寄りの喫煙者が下水渠に煙草の吸殻を捨てる光景をきっと何度も見てきたせいだろう、若いカップルが歩きながら、女の子の方が「ほら、そこ」と下水渠を指さし、男の子のほうが「ああ」と何の躊躇もなく、穴の中にゴミを投げ捨てる光景を昨日見た。全く悪気もなく自然だったので、この二人はおそらく「これはごみを捨てていい穴だ」と勘違いしている可能性が高いと思われる。

下校途中だったのだろうか、実はその時周りに大勢の若者がいて一緒に歩いていたので誰か一人くらいは「違うよ」と教えないのかなと思ったが、そもそもそうした面倒くさいことを避けたい人間でないと、そうしてつるんで下校したりはしないのだろう。

しかし違うものは違う。どれだけ多くの「無」の感情とすれ違っても、そんな人はそもそも「無」なのだと思うしかないではないか。だから私は違うと言い続ける。

天然鯛焼きなど存在しないし、『こころ』のKは苗字ではない。乃木静子は殺されたが『こころ』の「静」は生かされた。延岡は海辺の町で、美禰子の着物の色は隠された。

野菜てんふらは、新しい食べ物だ。『こころ』の「私」は懐かしみから先生に近づくのであって「なんとなく」近づくのではない。大正五年に民間旅客機はなく、三四郎の身長は伸び縮みする。

5月の発刊予定(6):新刊『色情地獄論』のご案内 https://t.co/RpgyTnR0o9 pic.twitter.com/qhCF8UFRY9

— 幸福の科学出版株式会社 (@IRHpress_jp) May 8, 2022

お前もか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?