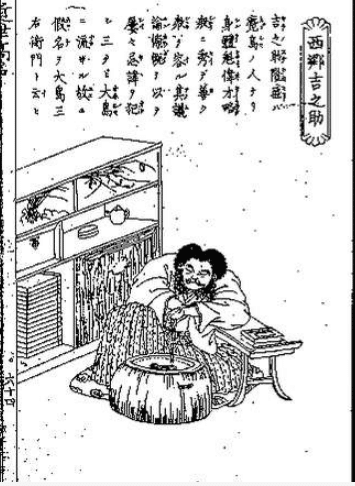

顔は変わっていなかった 芥川龍之介の『西郷隆盛』どう読むか②

芥川龍之介の『西郷隆盛』に関してはこれまでに軽く触れ、西郷隆盛が今も生きていてこの汽車に乗っている、という皮肉だけを指摘して来た。

ところで本当に西郷隆盛はなかなか死ななかった。

こうして西郷隆盛生存説は繰り返され、

なかなか死んだことにならなかった。

実際その生死は真面目に論じられてきたようだ。

これはもう源義経伝説のようなもので、判官びいきの国民性の中で創られた英雄像の共同幻想と言って良いかもしれない。

昨日、新田義宗の死についても諸説あり、定説よりも三十七年長生きした説が塚となって実在してしまっていることを確認した。

そういう意味で、確かに西郷隆盛などの英雄にはなかなか死なない性質というものがあることはまず否めないのだ。

とはいえ、芥川龍之介の『西郷隆盛』は大正六年の作。西郷隆盛は1828年の生まれで、1877年の没。大正六年は1917年。……あれ、あれ、あれ、新田義宗伝説に鑑みると、決して絶対にありえない話ではないように思えなくもない。

かれこれ七八年も前にもなろうか。丁度三月の下旬で、もうそろそろ清水の一重桜が咲きそうな――と云っても、まだ霙まじりの雨がふる、ある寒さのきびしい夜の事である。当時大学の学生だった本間さんは、午後九時何分かに京都を発した急行の上り列車の食堂で、白葡萄酒のコップを前にしながら、ぼんやりM・C・Cの煙をふかしていた。

話が八年前の出来事なら、西郷は八十一歳、生存説が三十一年だけ続いたことになり、新田義宗の伝説より六年も短い。

「しかもあの時、城山で死ななかったばかりではない。西郷隆盛は今日までも生きています。」

老紳士はこう云って、むしろ昂然と本間さんを一瞥した。本間さんがこれにも、「ははあ」と云う気のない返事で応じた事は、勿論である。すると相手は、嘲るような微笑をちらりと唇頭に浮べながら、今度は静な口ぶりで、わざとらしく問いかけた。

「君は僕の云う事を信ぜられない。いや弁解しなくっても、信ぜられないと云う事はわかっている。しかし――しかしですね。何故君は西郷隆盛が、今日まで生きていると云う事を疑われるのですか。」

こう吹っ掛けられた本間さんは史料をあげて死亡説を唱えた。しかし老紳士は史料は当てにならない、生きている西郷さんを見せようと本間さんを連れて行く。

が、幸い本間さんには、少しもそれが気にならない。何故かと云うと、本間さんの頭には、今見て来た驚くべき光景が、一ぱいになって拡がっている。一等室の鶯茶がかった腰掛と、同じ色の窓帷と、そうしてその間に居睡りをしている、山のような白頭の肥大漢と、――ああその堂々たる相貌に、南洲先生の風骨を認めたのは果して自分の見ちがいであったろうか。あすこの電燈は、気のせいか、ここよりも明くない。が、あの特色のある眼もとや口もとは、側へ寄るまでもなくよく見えた。そうしてそれはどうしても、子供の時から見慣れている西郷隆盛の顔であった。……

「どうですね。これでもまだ、君は城山戦死説を主張しますか。」

老紳士は赤くなった顔に、晴々とした微笑を浮べて、本間さんの答を促した。

私はつい昨日までこの光景をわざと無理に拵えたそもそもあり得ないものだと決めつけていた。しかし実際新田義宗の具足に触れ、「応永」の句を詠んだ漱石にしてみれば、松山で見つけた新田義貞の塚は、たしかにこれまで見知っていた話とは大きく異なり、意外であり、少しは狐に化かされるような感じはありながら、「絶対にありえない」とまでは言い切れない、自分の目で見た確かな現実であったわけである。ならばこの西郷隆盛の場面も、「絶対にありえない」とまでは言い切れない、自分の目で見た確かな現実であった可能性がなくはないのではなかろうか。

つまり不思議さの度合いがカレーの辛さで言えば五ではなく四なのだ。やや辛いという感じで、辛すぎるわけではないのだ。

とはいえ芥川も本気で城山死亡説を否定したいわけでは無かろう。

「僕はピルロンの弟子で沢山だ。我々は何も知らない、いやそう云う我々自身の事さえも知らない。まして西郷隆盛の生死をやです。だから、僕は歴史を書くにしても、嘘のない歴史なぞを書こうとは思わない。ただいかにもありそうな、美しい歴史さえ書ければ、それで満足する。僕は若い時に、小説家になろうと思った事があった。なったらやっぱり、そう云う小説を書いていたでしょう。あるいはその方が今よりよかったかも知れない。とにかく僕はスケプティックで沢山だ。君はそう思わないですか。」

この結びは案外、『糸女覚え書』、

あるいは『鼠小僧治郎吉』などの作品の基本姿勢にそのまま当てはまるように思える。

そして本間さんの見たものがタイムスリップに思えなくもない西郷南洲の顔、「子供の時から見慣れている西郷隆盛の顔」であり、「少し老けてやつれたような」とは書かれていないことを確認してみると、『戯作三昧』の細工がミスに見えなくなる。

勿論、『寒山拾得』は意図的な細工である。

この「子供の時から見慣れている西郷隆盛の顔」で辛さ四の不可能が不思議にねじれていることの味わいが昨日まで見えていなかった。今見えた。

みんなはどう?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?