岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する148 夏目漱石『道草』をどう読むか24 朝はしていない

夏目漱石と芥川龍之介作品には「書いてあることと書いていないこと」で構成されているものが多いという事を書いた。もう一つこの二人の作品に共通しているのは、スケールやフレームで別様に解釈できるということだ。

昨日健三が「己はまだ寐る訳に行かないよ」とセックスをしないように見せかけているところで漱石の頑固さを笑ったが、案外その意味、フレームの置き方が伝わっていないのではなかろうか。

子供が生まれる、生まれないで『道草』と『門』が対になるとしたら、『こころ』と『道草』は仲の良さそうな夫婦がセックスをしないで、仲の悪そうな夫婦がセックスをする話という対をつくる。『こころ』ではいかにもしてそうでしていない。一方『道草』はいかにもしてなさそうでしている。このいかにもしてなさそうが徹底しているから頑固で笑えるところだ。

己の頭は悪くない

彼の眼が冴えている割に彼の頭は澄み渡らなかった。彼は思索の綱を中断された人のように、考察の進路を遮ぎる霧の中で苦しんだ。

彼は明日の朝多くの人より一段高い所に立たなければならない憐れな自分の姿を想い見た。その憐れな自分の顔を熱心に見詰めたり、または不得意な自分のいう事を真面目に筆記したりする青年に対して済まない気がした。自分の虚栄心や自尊心を傷つけるのも、それらを超越する事の出来ない彼には大きな苦痛であった。

「明日の講義もまた纏らないのかしら」

こう思うと彼は自分の努力が急に厭になった。愉快に考えの筋道が運んだ時、折々何者にか煽動されて起る、「己の頭は悪くない」という自信も己惚れも忽ち消えてしまった。同時にこの頭の働らきを攪き乱す自分の周囲についての不平も常時よりは高まって来た。

彼はしまいに投げるように洋筆を放り出した。

「もうやめだ。どうでも構わない」

時計はもう一時過ぎていた。洋燈を消して暗闇を縁側伝いに廊下へ出ると、突当りの奥の間の障子二枚だけが灯に映って明るかった。健三はその一枚を開けて内に入った。

神経衰弱という内的要因から講義が行き詰る『行人』の一郎に対して、健三は周囲のあれこれという外的要因で講義の準備を滞らせてしまう。忙しい夜に島田ごときに押しかけられ無意味な話で時間を取られ、神経を使わされてすり減っている。しかし漱石はここで神経衰弱とは書かない。この「己の頭は悪くない」に岩波は注を付けないが、『行人』との比較においては注解があってしかるべきところだ。

ここは単に「馬鹿ではない」という意味で「己の頭は悪くない」と書かれている訳ではない。

「B先生の話も僕のもやっぱり同じHさんから出たのだろうと思うがね。Hさんのはまた学生から出たのだって云ったよ。何でもね、君の兄さんの講義は、平生から明瞭めいりょうで新しくって、大変学生に気受きうけが好いんだそうだが、その明瞭な講義中に、やはり明瞭ではあるが、前後とどうしても辻褄つじつまの合わない所が一二箇所出て来るんだってね。そうしてそれを学生が質問すると、君の兄さんは元来正直な人だから、何遍も何遍も繰返して、そこを説明しようとするが、どうしても解らないんだそうだ。しまいに手を額へ当てて、どうも近来頭が少し悪いもんだから……とぼんやり硝子窓の外を眺めながら、いつまでも立っているんで、学生も、そんならまたこの次にしましょうと、自分の方で引き下がった事が、何でも幾遍もあったと云う話さ。Hさんは僕に今度長野(自分の姓)に逢あったら、少し注意して見るが好い。ことによると烈しい神経衰弱なのかも知れないからって云ったが、僕もとうとうそれなり忘れてしまって、今君の顔を見るまで実は思い出せなかったのだ」

この「頭が少し悪いもんだから」とは、神経衰弱で頭の調子が悪いという程度の意味だ。鏡子夫人によれば漱石の「あたまが悪くなる」まえには、酒に酔っぱらったように顔が真っ赤に上気したそうである。

しかし『道草』の「己の頭は悪くない」は微妙だ。それは「牛の脳味噌で一杯詰っている」という、いわゆる「おつむが足りない」ということはないという意味にもとれるし、アイハブコントロールのような意味にもとれる。いずれにせよ「頭が悪い」という言い回しに夏目家独特の意味があることを前提にして解釈しなくてはならない。

普通の人の断案

子供は犬ころのように塊まって寐ていた。細君も静かに眼を閉じて仰向けに眠っていた。

音のしないように気を付けてその傍に坐った彼は、心持頸を延ばして、細君の顔を上から覗き込んだ。それからそっと手を彼女の寐顔の上に翳した。彼女は口を閉じていた。彼の掌には細君の鼻の穴から出る生暖かい呼息が微かに感ぜられた。その呼息は規則正しかった。また穏やかだった。

彼は漸く出した手を引いた。するともう一度細君の名を呼んで見なければまだ安心が出来ないという気が彼の胸を衝いて起った。けれども彼は直すぐその衝動に打勝った。次に彼はまた細君の肩へ手を懸けて、再び彼女を揺すり起そうとしたが、それもやめた。

「大丈夫だろう」

彼は漸く普通の人の断案に帰着する事が出来た。しかし細君の病気に対して神経の鋭敏になっている彼には、それが何人もこういう場合に取らなければならない尋常の手続きのように思われたのである。

この健三の一連の動作、そして考えは普通ではない。呼吸を確かめる、というところまではぎりぎりわからないでもない。それでもこの場面がビデオテープにでも撮られてネットに上げられていたら「怪しすぎる」と散々揶揄われるだろう。『それから』の「念のため、右の手を心臓の上に載せて」も「念のためって何だ、あんたは心臓が止まっても生きられるのか?」と突っ込みたくなるところだが、この「細君の名を呼んで見なければまだ安心が出来ない」の「まだ」がさらに解らない。何が「まだ」? それから「細君の肩へ手を懸けて、再び彼女を揺すり起そうとした」は、さすがにおかしいだろうと思う。このおかしいとは真面ではない、精神異常ではないかという意味だ。

実際こうした動作を取らなかった健三に対して話者は「彼は漸く普通の人の断案に帰着する事が出来た」として一瞬彼が「普通の人」ではなかったように語っている。ここで「己の頭は悪くない」の意味が微妙になってくる。

彼女の実在を確かめなければ承知しなかった

細君の病気には熟睡が一番の薬であった。長時間彼女の傍に坐って、心配そうにその顔を見詰めている健三に何よりも有難いその眠りが、静かに彼女の瞼の上に落ちた時、彼は天から降る甘露をまのあたり見るような気が常にした。しかしその眠りがまた余り長く続き過ぎると、今度は自分の視線から隠された彼女の眼がかえって不安の種になった。ついに睫毛の鎖している奥を見るために、彼は正体なく寐入った細君を、わざわざ揺すり起して見る事が折々あった。細君がもっと寐かして置いてくれれば好いのにという訴えを疲れた顔色に現わして重い瞼を開くと、彼はその時始めて後悔した。しかし彼の神経はこんな気の毒な真似をしてまでも、彼女の実在を確かめなければ承知しなかったのである。

実在は「あれ」で確かめているだろと突っ込ませないために漱石は「彼は正体なく寐入った細君を、わざわざ揺すり起して見る事が折々あった」と如何にも健三の行動が異常であるかのように描く。

しかしよくよく読めばここで細君は「もっと寐かして置いてくれれば好いのにという訴えを疲れた顔色に現わして重い瞼を開く」のであり「何でこんな時間に起こすのという訴えを疲れた顔色に現わして重い瞼を開く」のではないのだ。

つまり健三には細君を起こす正当な理由があることを漱石は書いているのだ。「もっと寐かして置いてくれれば好いのに」ということは、健三は度々こうして細君を起こし、こんにゃろめ、こんにゃろめ、まいったかこら、どうだ、どうだ、とやっていたということではなかろうか。

また床の中に這入ったのである

やがて彼は寐衣を着換えて、自分の床に入った。そうして濁りながら動いているような彼の頭を、静かな夜の支配に任せた。夜はその濁りを清めてくれるには余りに暗過ぎた、しかし騒がしいその動きを止めるには充分静かであった。

翌朝彼は自分の名を呼ぶ細君の声で眼を覚ました。

「貴夫あなたもう時間ですよ」

まだ床を離れない細君は、手を延ばして彼の枕元から取った袂時計を眺めていた。下女が俎板の上で何か刻む音が台所の方で聞こえた。

「婢はもう起きてるのか」

「ええ。先刻起しに行ったんです」

細君は下女を起して置いてまた床の中に這入ったのである。健三はすぐ起き上がった。細君も同時に立った。

昨夜の事は二人ともまるで忘れたように何にもいわなかった。

下女からしてみると自分を起こした奥さんがまた床に戻るのを見て「え? 今日は朝から?」と思うだろう。この書きようからは「毎朝このようにしていた」とは受け取れない。どうも「この日は珍しく」的な書き方だ。そう書かれてはいないが、そう受け取れるように書いている。

下女の下衆な感繰りに反して、細君は珍しく寝不足だっただけである。夜中に健三に揺すり起こされなかったのに?

ここは「細君はよく寐る女であった。朝もことによると健三より遅く起きた」という三十章の説明がそのまま具体的に表れているところだと捉えてみると、むしろ「細君はよく寐る女であった。朝もことによると健三より遅く起きた」というからくりのうちに「彼は正体なく寐入った細君を、わざわざ揺すり起して見る事が折々あった」という種明かしが見えてくる。

つまり健三は夜中まで予習をしてから、寝ている細君を揺り起こし、こんにゃろめ、こんにゃろめ、まいったかこら、どうだ、どうだ、とやっていたのに、細君は話者に「細君はよく寐る女であった。朝もことによると健三より遅く起きた」と言われてしまうのだ。

これでは細君はどうも気の毒である。下女も変な感繰りは止めた方がいい。

第三者の眼に、自分たちがあるいは変に映りはしまいか

二人は自分たちのこの態度に対して何の注意も省察も払わなかった。二人は二人に特有な因果関係を有っている事を冥々の裡に自覚していた。そうしてその因果関係が一切の他人には全く通じないのだという事も能よく呑み込んでいた。だから事状を知らない第三者の眼に、自分たちがあるいは変に映りはしまいかという疑念さえ起さなかった。

下女も下女だ。奥さんと旦那さんは朝なさるんですかという顔で給仕していて、健三はそのことに気が付いていないが、話者はその「第三者の眼」に気がついて言い訳をしていないか。

ここには第三者は下女しかいない。

まあ読者が見ているが、読者は高等出歯亀ではないので夜の夫婦生活には関知しない。ただ早く起こされる下女だけが朝の夫婦生活に敏感になっているだけだ。話者も下女の第三者の眼なんてそんなに気にしなくてもいい。下女は別に誰かに話したりnoteに記事を書いたりはしないだろう。

突然細君の病気を想像する事があった

健三は黙って外へ出て、例の通り仕事をした。しかしその仕事の真際中に彼は突然細君の病気を想像する事があった。彼の眼の前に夢を見ているような細君の黒い眼が不意に浮んだ。すると彼はすぐ自分の立っている高い壇から降りて宅へ帰らなければならないような気がした。あるいは今にも宅から迎いが来るような心持になった。彼は広い室の片隅にいて真ん向うの突当つきあたりにある遠い戸口を眺めた。彼は仰向いて兜の鉢金を伏せたような高い丸天井を眺めた。仮漆で塗り上げた角材を幾段にも組み上げて、高いものを一層高く見えるように工夫したその天井は、小さい彼の心を包むに足りなかった。最後に彼の眼は自分の下に黒い頭を並べて、神妙に彼のいう事を聴いている多くの青年の上に落ちた。そうしてまた卒然として現実に帰るべく彼らから余儀なくされた。

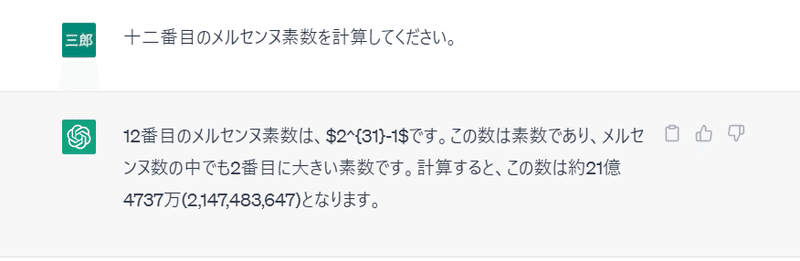

ここに講義に集中できない「頭の悪い」健三が現れる。生徒からすると「何だい、突然考えこんじゃって、ウィトゲンシュタインの真似かよ、これ英語の講義だぜ」と言ったところであろうか。いや当時はまだウィトゲンシュタインの講義の様子などは伝わっていまい。生徒は矢張り神経衰弱なのかも知れないと疑うのではなかろうか。生徒は生徒でそれぞれが大抵くだらないことを考えながら講義を聴いていた筈だ。昼飯に何を食おうかとか、十二番目のメルセンヌ素数は何かとか。

健三は細君の病気を心配しているが、その健三がどうも、山本監督に言わせれば「ほとんどビョーキ」である。

嘘をつくな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?