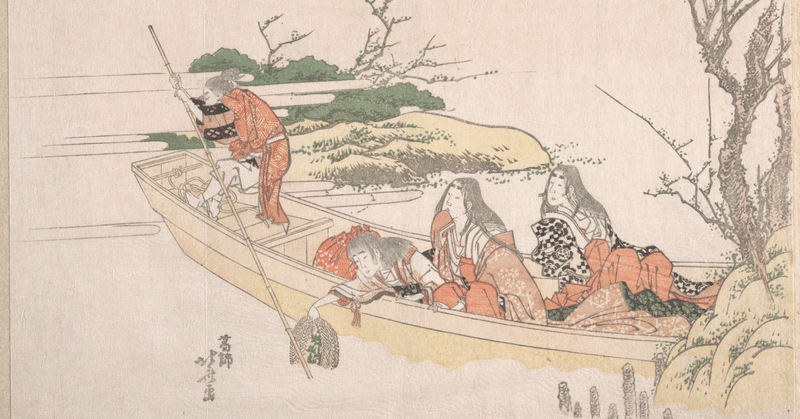

なき母の倅のつけし綿帽子 夏目漱石の俳句をどう読むか101

なき母の湯婆やさめて十二年

この句はもう一度やったような気がしていたが気のせいだろうか。漱石の母が亡くなったのが明治十四年なので、明治二十八年に読むと二年勘定が合わない、と書いたような気がする。音の調子にしても、

なき母の湯婆やさめて十四年

十四年で全然おかしくない。

この二年の差が何を意味するのかは定かではない。漱石の記憶が曖昧な時期だったのか、単に計算を間違えたのか。

この時期には漱石は実家に戻っていた筈であるし、年齢的にも記憶が曖昧になる年でもなかろうと思う。

ここも敢えて解釈すれば母の死をできるだけわが身に引き寄せたいという切ない思いの表れではないか、とまで書いた記憶があるのだが、この記憶は何なのだろうか。

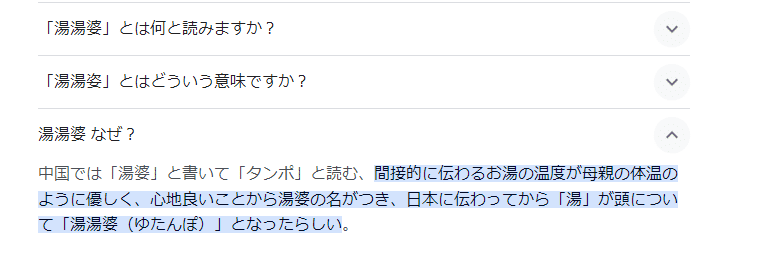

まあ、それにしても湯婆とはなんとも切ない言葉である。

湯婆とは倅のつけし名なるべし

大体雌猫よりも雄猫の方が甘えん坊である。呼んで来るのは雄猫である。雌猫は来ない。

この句は「湯婆とは(精々甘えん坊の)倅のつけた名前なんだろうな(娘ではなくて)」という程度の意味であろうか。この句に関しても「重ねとは八重撫子の名なるべし」と同じリズムだ、と書いた記憶があるが、この記憶は何なのだろうか。

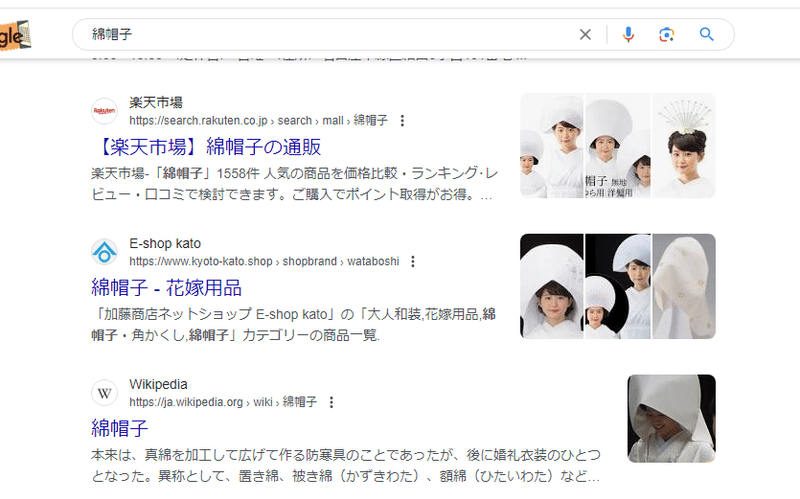

風吹くや下京辺の綿帽子

解説に「綿帽子は真綿で作った防寒用の女性のかぶりもの」とある。

え?

そうなの?

元々はそうなのか。

下京辺(しもきょうわたり)のと読めばいささか古風な髪型の娘さんが結婚式でもないのに髪を高く結って綿帽子を被っていてもおかしくはないということか。

まあ、明治二十八年には滅多に見ないものだと思うが、まあ、そうか。

いや、本当かなあ。

何かぴんと来ないなあ。

清水や石段上る綿帽子

これも防寒用か?

なんだか手を引かれた嫁さんの感じがなくもないなあ。

本当に防寒用?

綿帽子面は成程白からず

顔が白くないということは嫁さんちゃうか。

元來綿帽子は古代婦人僧形の被衣の名殘にして、道中着のものなりしを、何時の世にかたゞ頭を蔽ふばかりの綿帽子やうのものとはなれるなり。これ恰も下襲の裾の別々になりたるものと同じ。

されば綿帽子は途上に於いてよそ被れ、家の內に入りては被りをるものにあらず。

これ後世綿帽子とて、婚儀の席に被るい被衣の名殘にて、道中着のものなり、座中之を被るは誤れるあり。

婚葬

宮沢春文 編神職合議所 1906

まあこうして眺めると防寒用か。いずれにせよ実景ではなく想像の句であろう。仮に本当に綿帽子を被って歩いていたお嬢さんがいたら、コミケでハイレグのコスプレしているレイヤーみたいに、寄ってたかって俳句に詠まれてしまうこと必至である。明治神宮で着物を着ているお嬢さんが外国人に写真をせがまれるみたいなもんである。

[余談]

Vendaval de maestros japoneses: * Cuatro clásicos.

— LauraOrdoñez (@la61389) May 23, 2024

* Novelas y relatos de escritores del calibre de Ryunosuke Akutagawa, el Premio Nobel Yasunari Kawabata, Natsume Soseki y Nagai Kafu vuelven a circular en librerías en excelentes traducciones. https://t.co/BTVuPElWcU pic.twitter.com/NBEmAQwMZw

芥川、漱石、川端、永井荷風か。

谷崎は? 翻訳できないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?