避けられたはずだ 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む42

一人の作家が肉体的な死を迎えることは悲しむべきことだが避けられないことである。しかし同時に二人の作家が作家として葬り去られるのは避けられたはずではなかろうか。平野啓一郎は一貫して理性的であろうとしている筈であるし、明晰である筈である。しかし平野啓一郎の『三島由紀夫論』にはところどころそうではないところがあるように私には見える。

細かいことのようだが物語の組み立てを理解し、出来事の順序を理解するということはとても重要なことだ。例えば明治天皇の崩御は七月三十日、御大葬は九月の十三日、この段取りが夏目漱石の『こころ』においては先生の時間、そして「私」の時間と重ねられる。

従って「乃木希典が明治天皇の崩御を機に自決した報せを聞いて」などと書いてしまった人は、歴史に詳しい詳しくないとかいう話ではなく、根本的に国語力に欠けてゐると言えるのである。

こういう人は教師であることをまず辞めなくてはならない。では平野啓一郎はどうか。

しかし、「脳病」であるという偽りは、却って清顕に、自由になった聡子との恋愛を全うする可能性をさえ与えてしまう。

聡子が自ら髪をおろしたのは堕胎のすぐあと、四十四章のことである。四十五章で綾倉伯爵と松枝侯爵はまだ鬘で何とか胡麻化そうと算段している。しかしこの時点でもう「自由になった聡子との恋愛を全うする可能性」などないのではないか。

「剃髪(おたれ)を上げたらな、もう清顕さんには会へへんが、それでよろしいか」

「はい」

この覚悟が改めて示されるのは四十六章。この時門跡は「得度」という段取りを明示しており、剃髪=出家であることが明確に示されている。

松枝侯爵が偽の診断書を手に入れ洞院宮に「綾倉の娘が脳をわづらつた」と告げるのが四十七章。その章の終わりで納采の儀の取りやめが新聞報道される。

そして四十八章はこう始まるのである。

このことが公になつてから、侯爵家の清顕に対する監視はいよいよ厳しく、学校へも執事の山田がついて来るやうになつた。

とてもではないが「自由になった聡子との恋愛を全うする可能性」などはなかったのである。

平野啓一郎はなおも続けて、

そこで、小説では、聡子の出家という最後の決定的な障碍の導入が必要となるのであるが、その前に、聡子が清顕の子を堕胎している点に注目すべきである。

その前に、聡子が剃髪をすましている点に注目すべきである。平野は物語の順序を無視して任意にプロットの組み立て、置き換えをしているつもりかもしれないが、私にはこれが単なる読み誤りか記憶誤りに見える。ここに気がつかない人は『春の雪』を読んでいないか、万事にやる気がないかどちらかである。ここにポストイットを張り、平野啓一郎に質問しない人は新潮社の編集部に向いていない。あるいは平野啓一郎に何か恨みでもあるのか?

堕胎が刑法上の罪であったこの時代、清顕よりも寧ろ、法的に実体的な罪と身体的な傷を負うこととなったのは、彼女の方なのである。

言葉は正確であらねばならない。「法的に実体的な罪と身体的な傷を負うこととなったのは」と書かれているけれど聡子は刑法上の罪を現に問われていない。

ここは「堕胎が刑法上の罪であったこの時代、清顕よりも寧ろ、法的に実体的な罪を問われる可能性があったのは聡子であり、現実として身体的な傷を負うこととなったのは、彼女の方なのである」とでも書くべきであったのであろう。可能性と現実を並列の助詞「と」で結んだことにより「負うこととなった」という表現ではまとめられなくなっていることに何故この天才作家は気がつかないのか?

さらにいえば松枝侯爵が洞院宮に示した贋物の診断書がむしろ聡子が法的に罪に問われる可能性を軽減しており、その反対に清顕が、「脳をわづらつた」幼馴染の娘を、そして宮様の許嫁と知りつつ孕ませたという意味で倫理的にも法的にも罪に問われる可能性まで創り出してしまっていることに気がつけば、そもそもここは不要な一文である。

蓼科から、秘密裏の堕胎を勧められた聡子は、「私は牢に入りたいのです」と語っているが、この「牢」という言葉は、三島が小林秀雄との『金閣寺』を巡る対談で語った、「ぼく、人間がこれから生きようとするとき牢屋しかない、というのが、ちょっと狙いだったんです。」という言葉を想起させる。

人がどんなものから何を想起するのも自由である。私はむしろ「いっそ牢屋のほうが、楽かも知れない」と言った太宰の言葉を思い出す。

「女の囚人はどんな着物を着るのでせうか。さうなつても清様が好いて下さるかどうか知りたいの」

しかしこの時聡子が言う「牢」は現実的なものですらない。聡子はその時その目に「激しい喜び」を横切らせているのである。堕胎した罪で懲役になり、なお清顕の心を試したいという聡子の心理については少々捉え難いところはあるものの、清顕が囚人服姿の聡子を見る手続き、つまり面会の可能性が示唆されていることから、この「牢」自体はまだ清顕と隔離される場所という意味を持っていない点だけは明らかであろう。

それこそ「激しい喜び」とは、聡子は清顕が面会に来て囚人服の聡子を見てさえなお愛情を示すことを期待しているかのようではないか。

この場合、聡子にとって、絶対的な意味を持つのは、清顕の存在であり、後の出家が彼女にとって、倫理的なケジメであるだけではなく、清顕からの解放の願いであることも推察される。月修寺は、従って「牢」の対価物である。

この「この場合」の意味がいつまでも解らないのでつなげてみよう。

しかし、「脳病」であるという偽りは、却って清顕に、自由になった聡子との恋愛を全うする可能性をさえ与えてしまう。

そこで、小説では、聡子の出家という最後の決定的な障碍の導入が必要となるのであるが、その前に、聡子が清顕の子を堕胎している点に注目すべきである。

堕胎が刑法上の罪であったこの時代、清顕よりも寧ろ、法的に実体的な罪と身体的な傷を負うこととなったのは、彼女の方なのである。

蓼科から、秘密裏の堕胎を勧められた聡子は、「私は牢に入りたいのです」と語っているが、この「牢」という言葉は、三島が小林秀雄との『金閣寺』を巡る対談で語った、「ぼく、人間がこれから生きようとするとき牢屋しかない、というのが、ちょっと狙いだったんです。」という言葉を想起させる。

この場合、聡子にとって、絶対的な意味を持つのは、清顕の存在であり、後の出家が彼女にとって、倫理的なケジメであるだけではなく、清顕からの解放の願いであることも推察される。月修寺は、従って「牢」の対価物である。

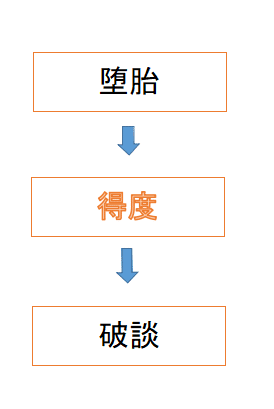

まず「後の出家」とあることからやはり平野啓一郎が四十六章の剃髪、得度の意味を理解していないか、四十七章あたりの記憶を曖昧に書いていることは明らかであろう。

平野はこんなふうに見ているようだが実際には、

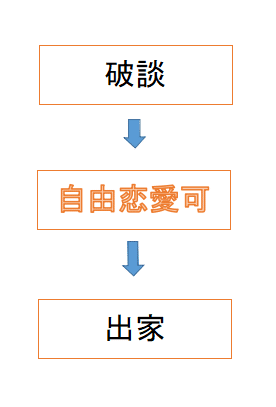

こういう段取りなので自由恋愛の余地はない。

それでも「聡子にとって、絶対的な意味を持つのは、清顕の存在であり」と言うあたりは何度読んでも何が言いたいのかさっぱりわからない。「倫理的なケジメ」というのはお上の神聖を守るために老門跡が示した覚悟が聡子の本願と合致したと見れば半ば自発的なもの。

この世ではもうあの人とは、二度と会ひません。

この言葉が「清顕からの解放の願い」に見えるのならば、やはりなにかしゃっきりするものを飲んだ方がいい。あの世でなりとももう一度会いたいと願わねば、こんな言葉は出てこないだろう。この引き裂かれる感じが恋愛小説の醍醐味でもあろうに、平野は『春の雪』を悲恋の物語と見做しながら、一番美味しいところを見逃している。

また「月修寺は、従って「牢」の対価物である」というのは面会云々を考えれば単純な間違い。堕胎の罪は最長懲役一年。ごく一般的には得度からの還俗が不可能なわけではないが、ここで得度はお上の神聖を守るためにお上に逆らって行われたものであることに注意が必要だろう。形式的には聡子は宮家に嫁ぐ代わりに月修寺に入ったので、月修寺と対比されるべきは牢ではなく宮家である。

『天人五衰』の最後で、聡子が本多に対し、清顕のことを知らないと答えるのも、単に思い出したくない過去だからではないか、という苦い解釈の余地を残しているのは、他ならぬ三島自身である。繰り返すが、実質的により多く傷ついているのは聡子の方なのである。

繰り返すが会いたいけれども会えない、この切なさこそが恋の最も甘美な部分ではないか。私傷ついた、清様から解放されたいの、会いたくないから会わない……これでは悲恋にすらならない。それに恋愛においてどちらがどれだけより傷ついたとか、そんなものがグラムで測れるものなのであろうか。

それに平野は蓼科の手ほどきや能動的な聡子の動きにやはり気がついてさえいないのではなかろうか。

聡子はグレイシー柔術の使い手のように下からうまく清顕をコントロールしたのだ。蟹ばさみでけつを掴むその恰好を三島由紀夫は「聡子のなだらかな受容の橇に乗つた」と華麗に表現したのではなかったか。受容の橇は大の字ではなかろう。それに蓼科ならば、本当にそういうことを回避したければ、聡子自らが高速タックルで組み付き、あらかた吸い取ってしまうという作戦指示もできたはずなのだ。妊娠は清顕の罪ではない。これをあたかも聡子が被害者のように書いてしまうのははしたない過ちである。

出来事の順序を正確に記憶する。一つ一つの言葉の意味を正確に理解する。これが出来ないと少なくとも三島由紀夫作品を読むということは不可能である。

この世ではもうあの人とは、二度と会ひません。お別れも存分にしてまゐりました。

解放されたい女はこんなことは言わない。聡子は確かに蓼科からは解放された。それだけである。

繰り返す。二人の作家の死は避けられたはずである。それなのになぜこんなことになってしまったのか。

書き直す。それしか残された道はない。

[余談]

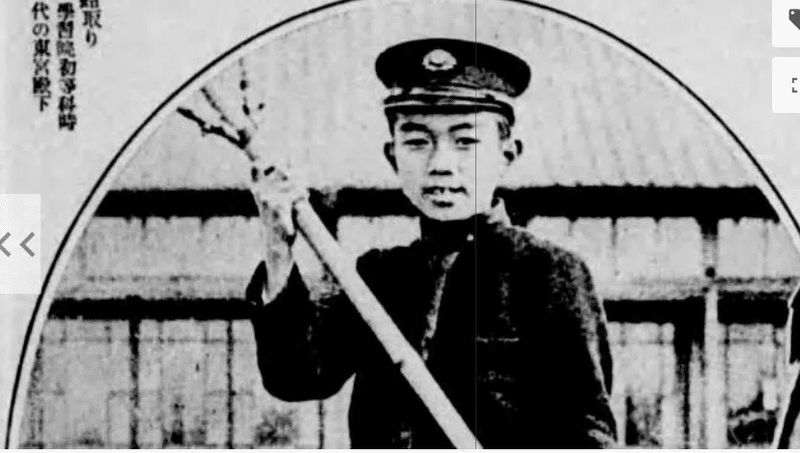

昭和天皇は明治四十一年に学習院初等科に入学。

大正三年三月に学習院初等科を卒業。四月に東宮御学問所に入る。

大正三年十月には陸海軍中尉となる。

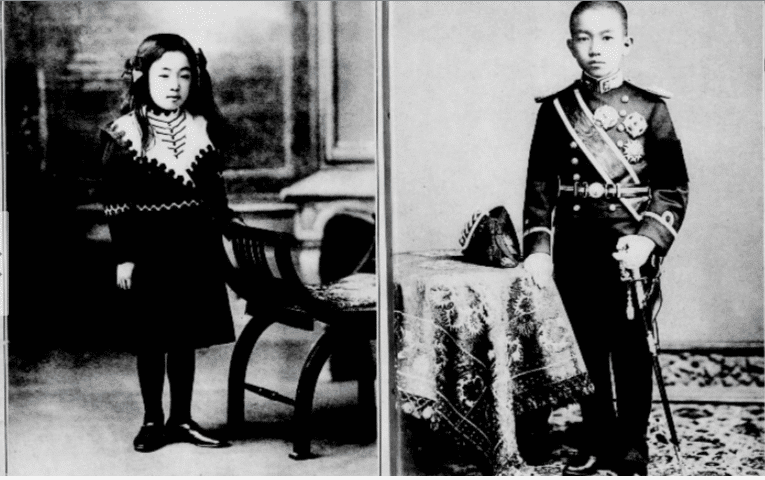

洞院宮第三皇子治典王殿下は二十五歳で近衛騎兵。かなりすれすれの空間に実在した大正天皇と皇太子とは毎年のお歌会始で清顕は遭遇はしていたことになる。『春の雪』の五十章にはその場面が描かれる。清顕はその時天皇の顔を見る。

『お上をお裏切り申し上げたのだ。死なねばならぬ』

清顕は「快さとも戦慄ともつかぬものに身を貫かれながら、さう考えた」にも拘らず、清顕の死は自殺ではなかった。

そう思ってみると飯沼勲の死も天皇に奉ずる死とは言えず、『豊饒の海』では誰一人天皇のために死ぬものはいなかったと気がつく。『豊饒の海』はそんな話だったのだ。

で、

どれが本物?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?