東京海洋大の実習って何だろう?~海洋学実習編~

今回は東京海洋大学の海洋学実習について色々と体験したことを書いてみようと思います。入学してから、それも実習が近づいてからじゃないと、実習の内容がわからず、ネットを見ても海洋学実習について書いてある記事は見当たらなったので、書いてみます。おそらく、他の大学では体験できない貴重な実習だと思うので、この記事をきっかけに少しでも海洋大に興味を持ってくれる人が増えたらいいなと思ってます。

海洋学実習とは

2023年時点では、東京海洋大学海洋資源環境学部海洋環境科学科の2,3年の夏に行われる実習になります。汐路丸という観測船・実習船で約1週間の航海をし、その年によって多少異なりますが、主には東京湾(内湾・外湾)と相模湾、それから伊豆七島(八丈島の近海)の方にいきます。

途中、いくつかのポイントで観測を行い、そこで得られたデータを元に海洋構造がどうなっているのか考察を行うのがこの実習のメイントピックスになってます。加えて、観測手法とか機材についても簡単なレクチャーが行われ、実践を伴った点が面白いです。それから、当然航海も行われますので自分の船の適性がわかったりもします。

さて、以下詳細を書いていこうと思いますが、あんまり詳細を書いても仕方がないと思うので、最大限当たり障りのない具体的な話をしていこうかと思います。(後々、更新されている箇所あれば、まぁそういうことです。)

CTD観測

海洋学実習で多くの人がハマるのがCTDです(おそらく)。

というか、CTDって、これかぁって感じがすると思います。入学後、座学では少しずつ鉛直プロファイルとかを使って海洋構造の勉強をしますが、正直ピンときません(少なくとも私はそうでした)。水温とか塩分とか重要なのは何となく座学でわかりますが、実感がないんです。私の場合は、CTD観測をやってリアルタイムの結果を見ながら、こうやって使われるんだっていう感じがしました。

CTD (Conductivity Temperature Depth Profiler) とは

CTDは、停船時に海中に投入することで、電気伝導度、水温、圧力(深度)を連続計測し、計測データを保存することができるシステムです。電気伝導度から塩分を算出することができます。また、船上からの操作で指定する深度の海水の採取が可能で、CTD揚収後に船上で海水の分析も行うことができます。

あと、実際にCTDの部分ってここなんだみたいなことは、レクチャーを聞いていく中でよくわかると思います。

個人的にはCTDを水中に下ろしていく作業も印象に残っています。甲板とオペレーション室、船橋で連絡を取りながら作業をしていくのは興奮しましたね。実際に操作の一部を学生が交代で行うので、それも面白かった点でした。

CTD観測を行う際は二スキンボトル採水やその他栄養塩やクロロフィルなどの観測も行われます。詳細は省きますが、これらのデータを使って考察を行います。採れたてほやほやのデータを使って考察を行えるのが最高に楽しい点です。(実際のデータはお見せできないので、鉛直プロファイルで検索してみてください。)

データの解析にはエクセルの他にODVというソフトを使います。ODVの使い方についても実習中にレクチャーがあります。よく論文とかで見る図が自分の手でできあがっていく面白さがありました。

採水

CTDと同時にニスキンボトルで採水も行われます。採水が行われれば当然その海水が分析されるのですが、この作業が結構繊細だったりします。少なくとも私は苦手でした(笑)。ボトルを共洗いしコンタミを最小限に抑える、と簡単には言いますが、上手い人と下手な人がはっきり出てきます。その辺もデータの考察の際に、誰々の採水だけデータがずれてるなどわかったりして、いい経験でした。

採水で得られたデータも先ほどのCTDのデータと照らし合わせて考察を行います。この辺の詳細は実際に実習に参加してもらうとよくわかると思います。

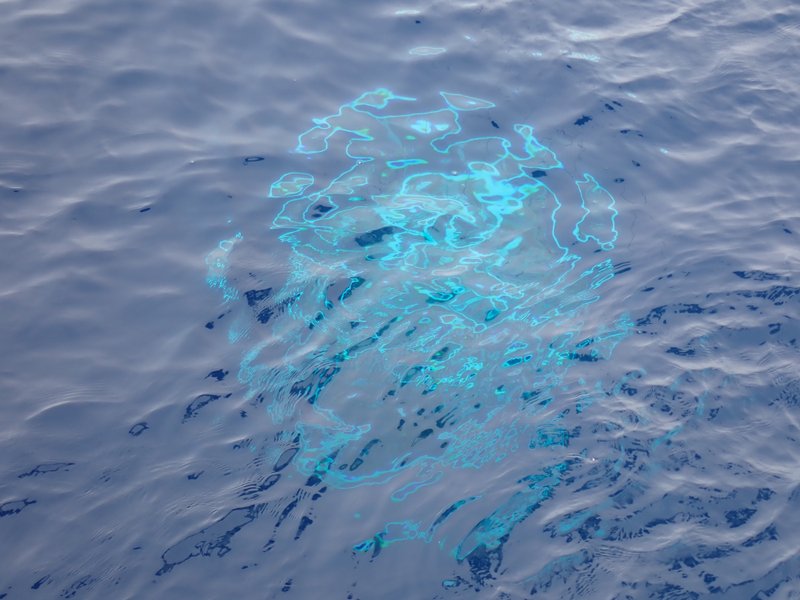

ORIネット観測

航海時の天候やそれに伴った日程にもよりますが、ORIネットを使った観測も行われます。いわゆる深海魚が見られる観測ですね。

ORIネットとは

東京大学海洋研究所 (Ocean Research Institute:現東京大学大気海洋研究所) で考案された円錐型プランクトンネット。 表層および中・深層を水平または傾斜曳きすることにより、水柱中の動物プランクトンおよび仔稚魚類を採集する。

NORPACネット観測

CTD観測と同じタイミングで行われる観測です。ネットを沈めて表層200mあたりのプランクトンを採集します。海域によって結果が異なると思うので、実習の際はチェックしてみてほしいです。

NORPAC (North Pacific)ネット・北太平洋標準ネットとは

太平洋海洋協議会で標準型として採用された長円錐型ネットであり、マクロプランクトンの定量採集に用いられる。ネットを取り付けるリングにはSingleとTwinの2種類あり、後者は異なる目合のネットを2枚取り付けることができる。深度150 mから1 m/secで鉛直曳きすることにより、他海域で広く得られているサンプルとのデータ比較が行える。

さて、ここまではいくつかの代表的な観測を紹介しましたが、海洋大の実習に関わらず、観測については下のサイトが分かりやすい気がしてます。

海水を調べる<海洋観測機器<研究船・施設・設備<組織情報<海洋研究開発機構 (jamstec.go.jp)

実習では扱わない内容もありますが、これらを扱っている研究室が海洋環境科学科には多く存在するので、興味があればそういう研究もできるかもしれません。(先生の異動などで断言はできませんが)。

水圧圧縮カップ麺

水圧圧縮カップ麺というのは私が便宜上使用しているネーミングですが、あながち間違いでないと思います。沈めるCTDにカップ麺をくくりつけ、戻ってきたときに、どのくらいのサイズになっているか予想するというイベントです。結構盛り上がるので、ガチで予想することをお勧めします。

船のごはん

実習の内容以外にも楽しみはあります。それはご飯です。航海に出たことがある方なら分かると思いますが、船内は意外と暇です。観測作業以外の時間は準備とか分析がなければ、ひたすら波に揺られるだけです。そんな中で、楽しみになってくるのが1日3食のご飯です。下宿住み大学生であれば、3食出るだけありがたい上に、栄養も考えられていてはっきり言って最高です。

船を下りる頃には、1日3食をしっかり食べる体になってると思います。

最後に

記事を書くか非常に悩んだというのが本音です。あんまり、ネット上に情報が出回ってないあたり、何か事情があるのかと勘繰ったり。とはいえ、海洋大で何をしてるかという疑問をもつ人(特に受験を考えている人)はいると思いますので、ざっくりとした内容ではありますが記事にしてみました。あんまり詳細を書いても仕方がないので、その辺はご愛敬で。

受験を考えてる人の中にはオープンキャンパスに行く余裕がない人も中にはいると思います。時間的にも、金銭的にも。それから、来たからと言って十分な情報が手に入るとも限りません。限られた時間の中だと色々と制約がありますからね。そういう人にとって、少しでも参考になってもらえれば幸いです。

個人的には、日本は海に囲まれていて、海洋研究には地の利があると思ってますので、少しでも多くの人が海の研究に興味を持ってくれたらいいなと思ってますし、研究者が増えてくれたらなと思ってます。

質問などあればコメントをください。必要があれば、個別にDM対応もしますので。

それから、訂正とかあればコメント・DMください。個人で勝手に書いてる記事なので、バージョンアップできると幸いです。

Kohsei

普段は株式会社イノカでバイトをしながらサンゴの研究をしてます。サンゴ礁ラボにいることも多いです。

twitter(X): dongri_dorobo

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?