#1「元日の朝」

実家の寝床は自宅のそれと寝心地が違う。

肌慣れぬ寝具といつもより低い保温性に早く目覚め、そこから眠るでもなく起きるでもなく布団の中で寝返りを打っていると静かに障子戸が開いた。

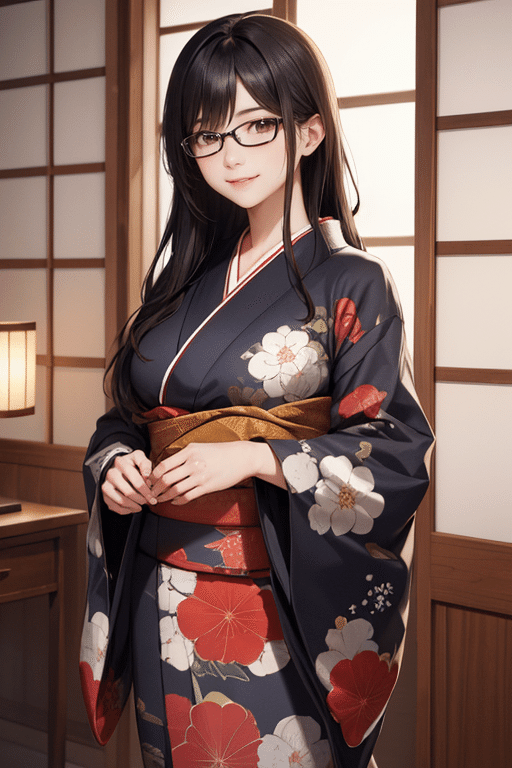

差しこむ朝日に薄目を開けば、まだここに居るはずのない、晴れ着に身を包んだ弊社の秘書室長がこちらに微笑みかけた。

彼女は私が起業した時からついてきてくれている得難い相棒で、例年通りなら昼近くにのんびり顔を出しに来るはずだ。

「来るには早いだろ?」

「今年は黒か。似合ってるよ」

言いたいことはいろいろあるが、我が家の元日の朝は「祝いの膳を囲んで一家の長の新年のあいさつが済むまで会話をしない」という決まりがある。彼女もそれを知っているので、お互い目顔で挨拶をかわすだけに済ませた。

彼女が不審げな顔をしたのは、イヤイヤ起き出した私が元日の朝から不機嫌な顔をしていたからだ。

日頃から暢気な性質だと自他共に認める私も、不機嫌になる時はいくらかある。

心配顔の彼女がついて来ようとするのを制して洗面に向った。

「家族」と言える身内が少ない私には、歳の離れた姉が一人いる。

その姉との仲は良からず悪からず……ではあるが、大みそかの夜に私たちにしては大きめの口喧嘩をした。

大体の場合は私が先に折れ姉が渋々謝罪を口にして手打ちになるのだが、昨日はそうはいかなかった。

気まずいままで年を越し新年を迎えた今、きょうだい喧嘩の緩衝材として室長を招集した姉の姑息さに腹が立つ。

腹立ち紛れに身なりを整え顔を洗い、晴れ着の用意がしてある次の間に戻る。

ふすまを開けると、年始の寒さに凍えていたはずの部屋はヒーターの暖気に温められていた。私が着替えやすいようにと気を配ったのは姉ではなく、姿の見えない室長だろう。

手早く袴を着け羽織に手を通していると障子が開いて、寝室で布団を始末していたらしい室長が現れ、白い手が伸びてあっと言う間に私の襟合わせをなおした。

そして少し離れて矯めつ眇めつこちらを見てから、ぎゅっと笑ってサムズアップする。

普段、社長室で人に会う前や外出の前に私の身なりをチェックし「いいですね、きまってます。一発かましてやりましょう」と言う時の、あの顔だ。

(まったく……この子には勝てないな)

ため息をひとつつき片眉を上げて「降参」を表明すると、彼女は嬉しそうに私の後をついてきた。

■◇■

祝いの膳が用意された食卓には仏頂面の姉が待っていた。

例年通りなら姉弟向かい合わせで席に着くが、今年は室長の席が設けてある都合上私の席は姉の斜め前になっている。

私と室長が腰を下ろすと、姉は静かに口を開いた。

「あけましておめでとう。こうして顔を合わせることが出来て何よりだわ。お互いいい歳なのだから、健康でいられるように一年過ごしましょう」

「「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」」

決まり通り唱和して福茶を頂いたところで、にっこりと笑いながら室長が口を開いた。

「ところで、新年早々私が呼び出された『ごきょうだい喧嘩』の理由は何ですか?」

その口調に小さじ一つ分の含みを感じながら私は答えた。

「私の手土産がお気に召さなかったそうだ」

「だって、いつも同じ羊羹の詰め合わせなんだもの」

祝いの膳に箸を伸ばしながら口々に愚痴る私たちに、室長は笑いかけた。

「確か社長、お忙しいのにご自分であの菓子舗にお電話されて、お姉さまがお好きだって言われた物だけの詰め合わせを作っていただくように特別に注文されてましたっけね」

「そういうの……言うもんじゃない」

格好のつかないネタばらしをされ田作りを噛み締めるしかない私に、仏頂面の姉は耳を赤くしながら伊達巻きをつまみ「……悪かったわよ」と形ばかりの謝罪を口にして、新春初きょうだい喧嘩は幕を閉じた。