諸注意・凡例

どうも、Klavierです。今回は私の記事をお読みになる際の注意点や特殊な使い方をする用語の解説などについて書きます。この記事は東方原曲解説の記事には毎回リンクを貼るつもりです。随時追記予定。

注意点

注意点①筆者の音楽経験

第一の注意点として、私はこれまで完全に独学で音楽をやってきました。専門学校や音大で学んだ経験はありませんので、知識の偏りや誤認等があることもあると思います。そのため、私の記事は信用しすぎないようお願いします。さすがに全く見当違いなことを書いていることはないと思いますが、細かい部分まで完璧に合っている自信はありません。

私がこれまでどのような勉強をしてきたかは以下の記事で軽く書いていますので、私がどの程度の知識を持っている人間なのかを確認したい方はこちらをご参照ください。

注意点②記事の解釈

第二に、私が記事で解説するコード進行などは記事執筆時点での私の解釈をまとめたものです。当然ながら曲の解釈というのは人によって異なってきますので、私の解釈が正しいと主張するつもりはございません。一方で、私は私の音楽的思想に基づいて記事を執筆していますので、音楽的思想の違いから記事の内容に反論等されることがありましても私がそれを受け容れることは基本的に無いとお思いください。もちろん音楽理論的に明らかに間違っている部分を指摘されればそれは撤回・修正いたしますが、人によって解釈が変わる事柄に関してはその限りではない、ということです。

注意点③記事内容の妥当性

第二の注意点とも関係しますが、私の記事における解釈はあくまで記事執筆時点での私の解釈でしかありません。なるべく原曲をそのまま解説しようとは思っていますが、音を聴き取ったりする段階で私の主観が入ってしまっていることは否定できません。そのため、私の記事における解説はあくまで便宜的なものだと思ってください。例えば私が楽譜でドの音を採譜しているからといって原曲で確実にその音が鳴っているとは限らない、ということです。採譜している以上は何らかの「考え」があってその音を採譜している訳ですが、その「考え」は人によって、また、私の中でも時と場合によって変わるようなものです。

何が言いたいかというと、私の記事の内容に囚われすぎないようにお願いします、ということです。私は皆さんを一つの「正解」に閉じ込めることを意図して記事を執筆しているのではありませんので。

その他細かい注意点

①セクション

記事の内容をわかりやすくするために「イントロ」「サビ」といったセクションを設定していることがありますが、この区分は私が便宜上決めたものであり、東方音楽界隈の共通見解ではありません。ご注意ください。

②flatの閲覧

私は基本的に「flat」という楽譜作成ソフトで楽譜を作成しており、解説記事には私がつくった楽譜のflat上のページのリンクを掲載しておきます。flatはスマホでもタブレットでもPCでも閲覧可能ですが、楽譜のレイアウトは基本的にスマホで閲覧することを想定していますので、PCなどで閲覧すると改段などがこちらの意図通りに表示されないことがあります。

③長調と短調

東方原曲は基本的に短調です。たまに「これ長調じゃね?」って思うような曲があったりしますが、私の記事では基本的に全ての曲を短調として分析します。とはいえ、「蓬莱伝説」や「駒草咲くパーペチュアルスノー」のように長調で分析せざるを得ない曲に関しては、その旨を明記した上で長調として分析しようと思っています。

④WAV版とMIDI版

『紅魔郷』や『妖々夢』など一部の東方原作に登場する楽曲には、WAV版とMIDI版の二種類があります。中にはそれぞれでキーが異なる曲もあったりしますが、私の記事では一般によく知られているWAV版の方を採譜・分析対象にしています。MIDI版については相当気が向いたらやります。

⑤コード進行

コード進行は、メロディなどの音も含めて和音とみなして分析する方法もありますが、私の記事においてはコードを受け持っているパートが鳴らしている音のみを対象にコード進行を分析しています。これは単純に、メロディなどまで含めてコード進行を分析しようとすると労力がかかりすぎるためです。しかし、パワーコードになっていて第三音がコード担当パートからは聴き取れない場合などは、曲全体の響きからコードを決めている場合もあります。

⑥三和音と四和音

東方原曲のコード担当楽器は大体三和音を鳴らしており、四和音が鳴っている部分はほぼありません(というか本当に無いんじゃないかな?)。そのため、私の記事では基本的に四和音は登場しません。とはいえ、明らかに四和音を意識しているであろう音遣いをする箇所などについては四和音に言及することもあります。

凡例

以下では、私の記事における楽譜の見方について書いていきます

①段数

楽譜は基本的に2段にして、上段にメロディと内声を、下段にコードを採譜しています。しかし、2段だと物足りなかったり、拾いたい音を拾いきれなかったりする場合には3段以上にしていることもあります。いずれの場合も最下段にコードを採譜している点は変わりません。

なお、コードには細かいリズムは付けていません。これはそのコードの響きを聴き取りやすくするためです。

②強弱記号

強弱記号は、flat(楽譜作成ソフト)上で再生する際にあった方がいいなと感じた部分に限り表記しています。つまり基本的に表記していません。これは譜面が煩雑になるのを避けるためです。あとは楽譜上で原曲のベロシティを完全に再現するのは難しいという都合もあります。

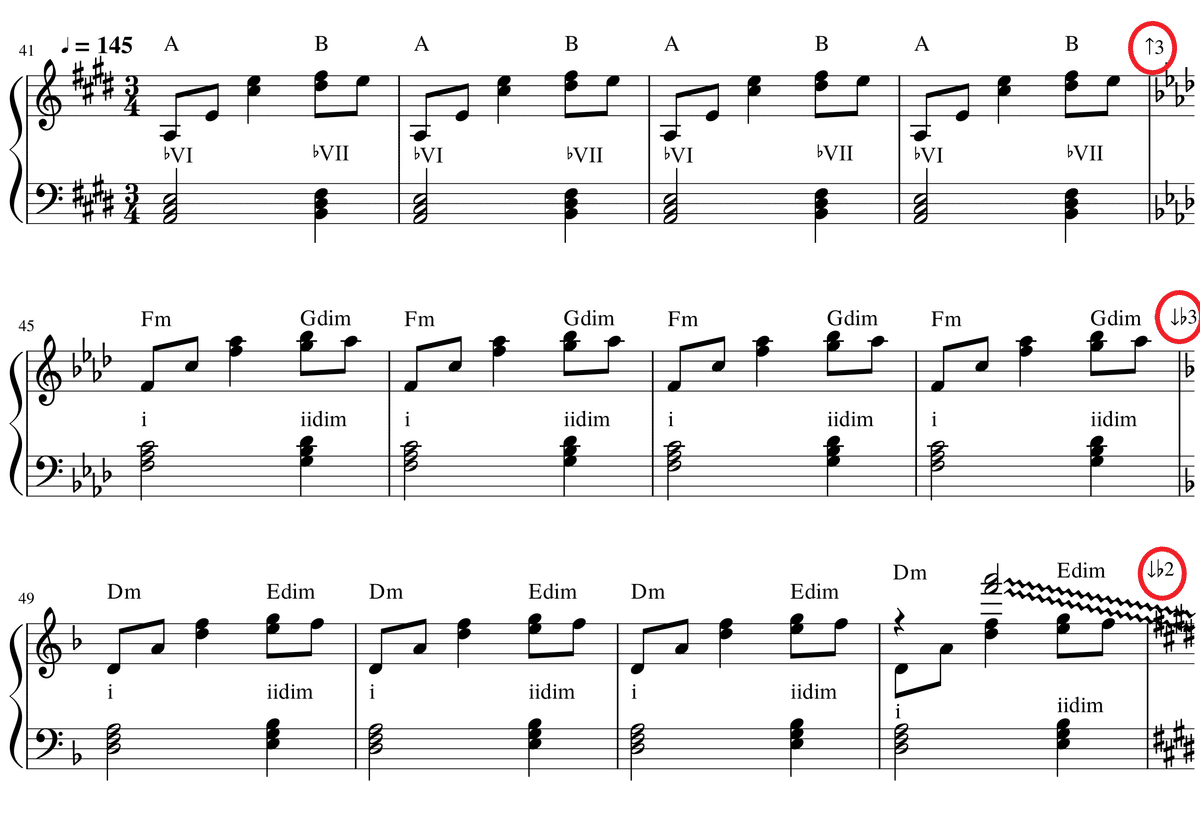

③矢印+数字

「矢印+数字」はそこで何度上/下に転調しているかを表わしています。例えば、「↑♭3」は短三度上に転調していることを、「↓3」は長三度下に転調していることを意味します。

ここでは上から順に「長三度上」「短三度下」「短二度下」に転調している。

④マイナーコードの度数表記

マイナーコードの度数はローマ数字の小文字で表わしています。例えば「一度マイナー」のコードは「i」と表わします。私としては「Im」のように表記した方がわかりやすいと思うんですが、楽譜作成ソフトの機能の都合上このように表記することになりました。

ローマ数字の大文字はメジャーコードを、小文字はマイナーコードを表わしている。

⑤転回形の度数表記

転回形の度数は分数コードの形で表記します。例えば、短調で「i」のコードの第一転回形があった場合、そのコードは「i/♭Ⅲ」と表わします。この表記においては分子がそのコードの音度を、分母はそのコードの最低音が主音から何度の音に当たるかを表わしています。

⑥特別な度数分析

私の記事では基本的にセカンダリードミナントなどの特別な度数分析は行いません。例えば、ルートが主音から二度のコードに対するセカンダリードミナントはしばしばV7/Ⅱという表記と矢印でアナライズされますが、私の記事ではこうした分析は行っていませんので、V7/Ⅱという表記があった場合、二度の音を最低音に持つ五度セブンスのコードであると解釈してください。

用語解説

以下では私の記事に登場する用語の解説をします。とはいえ理論的な説明というよりは、「私の記事ではこの用語をこの意味で用いますよ」という注意書きとしての側面が強いので、それを念頭にお読みください。

①紅魔郷ピッチ/蓬莱人形ピッチ

『紅魔郷』や、音楽CD作品『蓬莱人形』に登場する楽曲の中には、特殊なピッチが採用されているものがあります。大抵の楽器はA4=440Hzにチューニングされていますが、これらの楽曲ではそれが四分音だけズレているのです。このような特殊なピッチを、私の記事では便宜上「紅魔郷ピッチ」「蓬莱人形ピッチ」と呼びます。分析する楽曲の登場作品によってこの二つの名称を使い分けますが、同じ概念です。

さて、ピッチが四分音だけズレているということはつまり、普通のチューニング(十二平均律)で考えると「ある調とその半音上の調の間の調」が使用されているということになります。こういったピッチの楽曲は、微分音を使えば正確に採譜できそうな気もするんですが、それはちょっと無理があるので、私の記事では私が採譜しやすい方の調で採譜する、ということにします。たとえば「ほおずきみたいに紅い魂」の主調は、実際はDmとC♯mの間の調ですが、私の記事ではDmとして採譜します。なお、私の記事に掲載している譜面を原曲と同じピッチに合わせようとする際には、大体A4=427Hz(高い方の調で採譜している場合)あるいはA4=452Hz(低い方の調で採譜している場合)に設定すればよいです。もっとも、厳密に原曲の周波数を測ったわけではないので、あくまで大体の目安として捉えてもらえればと思います。

②いつもの曲

ZUN氏が作曲で多用する、特徴的な音型のことを指します。具体的にはセブンスsus4の分散和音のことで、以下のようなメロディです。

この譜例はA7sus4の分散和音です。この音型は『怪綺談』のゲーム起動音(「Init」と呼ばれる10秒ほどの曲)が初出で、その後西方Project『秋霜玉』の楽曲「シルクロードアリス」に使用されて以来、多くの東方原曲で使われています。「いつもの曲」という通称は『花映塚』のタイトル曲、「花映塚 ~Higan Retour」のコメントでZUN氏がこの音型を指して「いつもの曲」と言ったことに由来します。

ちなみに東方のポーズ音はスロー再生するとこの「いつもの曲」になっていたりします。

③六抜き短音階

東方原曲のほとんどが短調であるということは既に書きましたが、メロディについて言えばさらに特徴的なことがあります。それは、「多くの東方原曲はメロディに自然短音階の第六音を用いない」ということです。第六音はイ短調ならばFの音に当たりますが、これを避けることで、東方原曲はあの特徴的な雰囲気を醸し出しています。この第六音を用いない自然短音階のことを、私の記事では「六抜き短音階」と呼称します。この呼称は白鷺ゆっきー氏の同人誌『東方Projectの楽曲と音楽理論の考察』に倣ったものです。

六抜き短音階は以下のような音階です。普通の自然短音階と比較してみましょう。

もっとも、この六抜き短音階はメロディについてのみ言えることであり、バスや内声などその他の要素には適用されませんのでご注意ください。また、メロディの中でも、分散和音になっている箇所などは、六抜き短音階になっていないことがあります。

一点補足しておくと、最近の東方原曲は六抜き短音階を使用しなくなってきている傾向にあります。つまり自然短音階の第六音を普通に使う曲が多くなってきているということですが、この傾向は『虹龍洞』の原曲に特に顕著です。

④導音(どうおん)

自然短音階の第七音が半音上昇した音を導音と呼びます。本当はもっと小難しい定義があるんですが、私の記事では専らこの意味で導音という語を使います。また、私の記事ではこの音を構成音に持つコードを指して「導音を含むコード」というように呼称します。

⑤属和音(ぞくわおん)

vというコードの第三音が導音化して、Ⅴになったものを属和音と呼びます。本来は属音をルートに持つコードを全て属和音と呼ぶんですが、私の記事ではⅤのみを指すものと思ってください。また、音楽の切れ目で属和音が使用され、流れが一度止まることを半終止(はんしゅうし)と言います。

⑥ドリアの6度

自然短音階の第六音が半音上昇した音をドリアの6度と呼びます。本来は旋律短音階の6度などとは区別される概念ですが、私の記事では以上のように定義される音を基本的に全てドリアの6度と呼称します。また、私の記事ではこの音を構成音に持つコードを指して「ドリアの6度を含むコード」と呼びます。この概念については詳しく書くと旋法の話になってややこしいのでここでは割愛します。

⑦フリギアの2度

自然短音階の第二音が半音下降した音をフリギアの2度と呼びます。本来はナポリの2度などとは区別される概念ですが、私の記事では以上のように定義される音を基本的に全てフリギアの2度と呼称します。また、私の記事ではこの音を構成音に持つコードを指して「フリギアの2度を含むコード」と呼びます。この概念についても詳しくは旋法の話になるので割愛します。

⑧ブルーノート

自然短音階の第三、第四、第七音が半音上昇した音(あるいは、第四、第五、主音が半音下降した音)をブルーノートと呼びます。ZUN氏というよりはあきやまうに氏作曲の原曲で使用されることが多いです。もともとはジャズなどの分野で即興的に使われる音で、特に第五音が半音下降したものが最もブルーノートらしいブルーノートです。

⑨ZUN進行

ZUN氏が作曲で多用する♭Ⅵ→♭Ⅶ→iというコード進行を俗に「ZUN進行」と言います。これは東方音楽界隈ではよく聞く用語ですが、一般的な名称ではないのでご注意ください。この進行は和風なメロディと相性が良く、東方原曲では本当に頻繁に使用されます。JPOPなどでも見かける機会の多い進行で、最近だとLiSAさんの「紅蓮華」に使われていたりします。理論的には短調版王道進行である♭Ⅵ→♭Ⅶ→Ⅴ(ⅴ)→iのⅤ(ⅴ)が省略されたものと解釈すればいいと思います。

この進行で使われている♭Ⅵ、♭Ⅶ、iの3つのコードを私の記事では(ZUN進行の)基本3和音と呼称することにします。とりあえずこの3和音を使っておけば東方っぽくなるので、東方風の曲を作る際には意図して多用しましょう。個人的な感覚ですが、ZUN氏作曲の東方原曲は7割くらいこの基本3和音で構成されている気がします。

ZUN進行は大抵♭Ⅵ→♭Ⅶ→iという形で現れますが、i→♭Ⅶ→♭Ⅵと反行形になっていたり、♭Ⅵ→♭Ⅶ→♭Ⅵ→♭Ⅶ→iのように♭Ⅵと♭Ⅶで焦らしてみたり、♭Ⅵ→iのように♭Ⅶが省略されていたりとバリエーション豊かです。

⑩ピカルディ終止

短調の楽曲が、iではなくIのコードで終止することをピカルディ終止と言います。東方原曲においてはZUN進行と組み合わされて♭Ⅵ→♭Ⅶ→Iという形で登場することが多いです。また、ピカルディ終止で用いられるIのコードの第三音のことをピカルディの三度と呼びます。このIは理論的には同主長調からの借用和音として解釈されます。

まとめ

今回の記事は以上になります。気づいたら6000字を超えてしまいました。ここまでお読みくださりありがとうございます。この記事は最初に書いた通り随時追記予定ですので、私の記事を読む際にはたまに戻ってきてくださると嬉しいです。追記内容が多い場合はTwitterで報告しますので、よければそちらもチェックしてみてください。

なお、今回の記事は部分的に白鷺ゆっきー氏の同人誌『東方Projectの楽曲と音楽理論の考察Ⅰ~Ⅲ』を参考にさせていただいています。何度も紹介してしまいますが、こちらの本は本当に名著なのでぜひ皆さんお買い求めください。以下にリンクを貼っておきます。

それでは今回はこんなところで失礼します。

2023/5/23 「妖精大戦争 〜Fairy Wars」を聴きながら

※この記事に掲載している譜面などは「上海アリス幻樂団」様の作品『東方Project』の二次創作です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?