東方原曲分析「明治十七年の上海アリス」(蓬莱人形)

前置き

どうも、くらびあ(Klavier)です。どうでもいい話ですが、ペンネームのイニシャルはKにするかCにするかで悩みました。私の記事を読むのが初めてだという方は、以下の記事の諸注意に先に目を通していただけると幸いです。

さて、今回は表題の通り、蓬莱人形版の「明治十七年の上海アリス」のコード進行を分析する回です。今年は辰年ということで、辰→龍→美鈴→明治十七年という連想でしたが、紅魔郷版は前に一度採譜しているので蓬莱人形の方になりました。個人的にも毎回人気投票で票を入れるくらい好きな曲なので、モチベが異常に高かったです。

何はともあれ、まずは実際に採譜した譜面をご覧いただきましょう。以下のリンクから試聴できます。基本的にはスマホで閲覧することを想定してレイアウトを設定していますので、タブレットなどで見るとこちらの意図した通りに譜面が表示されない場合があります。

全体に関わることを先に申し上げますと、今回からイントロ、Aメロ、サビのようなセクション区分をA、B、Cのようなアルファベットで管理することにしました。理由は単純で、どこがAメロでどこがBメロなのかよくわからないからです。この曲に限らず、東方原曲はセクションがどこで区切れるのかすら曖昧な曲が多い(特に最近の曲)ので、AメロやBメロという区分を分析する上で固定化する意味はあまりないのかなあと思います。

あと、この曲はピッチが特殊です。普通のチューニング(A4=440Hz)とは四分音程度ピッチがズレています。『紅魔郷』でも同様のピッチが使われるので、私は「紅魔郷ピッチ」と呼んでいるんですが、この曲は『蓬莱人形』に収録されているので「蓬莱人形ピッチ」とでも言った方がいいでしょうか。例えば、今回の譜面ではセクションAのキーはDmとして採譜しているのですが、これは実際に聴いてみるとDmとC♯mの間のキーに聴こえます。何Hzズレているのかは正確に測ってはいないのですが、おそらくA4=434Hzくらいだと思われます。もっとも、今回私が用意した楽譜は特にピッチをいじってないので、原曲を聴き込んでいる人は違和感を覚えるかもしれません。

さて、分析の中身の方に入っていきましょう。最初に断っておくんですが、今回はいつにも増して「コード進行分析」というよりは「コード進行案」という性格が強くなっています。なるべく原曲寄りにしようとはしているんですが、私の実力が原曲を完全再現できるレベルに達していないので、この記事(に限りませんが)の内容を鵜呑みにはしないようにしてください。特に、今回扱う「明治十七年の上海アリス」は、コードの存在感が希薄でよく聴こえない部分がしばしばありますので、そういう所は想像でコードを設定しています。

ではまずはセクションAからです。セクションごとに分析していきます。

A

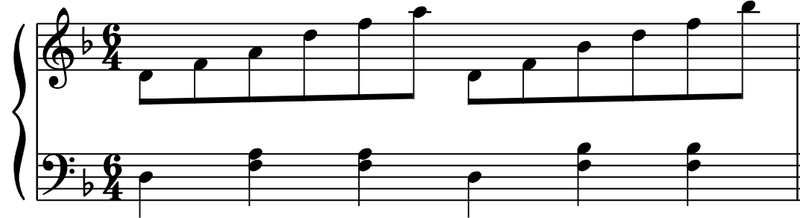

冒頭です。初っ端から中々苦労しました。キーはDmです。

まずメロディですが、あまり見ないリズムになっています。例えば2小節目を見てみましょう。2小節目の前2拍はよくある3+3+2のリズムですが、この最後の2がシンコペーションで3拍目にかかっています。なので事実上3+3+3になっているわけです。それによって後ろ二拍は(1+)3+2+2のリズムになっており、これが結構珍しいです。普通のリズムに直すと以下のようになると思います。パターン1はシンコペーションを保持した譜例、パターン2はシンコペーションを無くした譜例です。

楽譜を打ち込める方は是非実際に聴いてみて欲しいのですが、どちらも何だか幻想的な雰囲気が損なわれてしまったような気がしないでしょうか?このように、この部分ではあえてメロディに普通でない(はっきりしない)リズムを多用することで、曲の雰囲気を増すことを意図しているんじゃないかと考えています。このリズムによって拍感が若干奇妙な感じになってますが、拍子は4/4です。この曲は6/8拍子の印象が強いので、4/4拍子部分の採譜は新鮮でした。

あとは、採譜してませんが(というかできなかった)、鐘の音が実に切なげですね。最初に聴いた時、イントロだけで惚れ込んだのを思い出します。

次にコードについてですが、今回は♭Ⅵ→i の繰り返しとして分析してみました。実際は何だか6っぽい音が聴こえたりしてもっと複雑な印象なんですが、目安として三和音で分析するならこうなるかなあといった所です。

そして、10小節目に唐突に出てくる♯ivdim!これ凄いですよね。V度のV度、いわゆるドッペルドミナントというやつです。基本的にはドッペルドミナントというとⅡを指しますが、♯ivdimも構成音がほとんど変わらないので、その一種として考えられます。というかそもそもここの部分は私が♯ivdimと思っているだけで、実際の所はⅡ(の転回形)かもしれません。ドッペルドミナントというのは一時的に元の調のVの和音をトニックとして見立た際のドミナントですから、コード機能的にはB♭(Ⅰ調のトニック)→G♯dim(V調のドミナント)→A(Ⅴ調のトニック)という風になっていると言え、和声学的に考えないのならばAm(A)に転調していると思ってもらってもいいかもしれません。つまり、B♭(Dmの♭Ⅵ)→(転調)→G♯dim(Amのviidim)→A(AmのⅠ)というように。なので、11、12小節目のAは度数表記の上ではⅤですが、ドミナントというよりはトニックっぽく聴こえる人が多いんじゃないでしょうか。

あと、個人的な話ですが12小節目のアッチェレランド+クレッシェンドが狂おしいほど好き。

B(前半)

さて、クレッシェンドの先で始まるのがこのアルペジオ地獄です。この13~16小節目の、紅魔郷版にはないメロディが本当に好きで、上手く言えないんですがこの曲で一番上海っぽさを感じます。しかし、採譜するのはめちゃくちゃ大変でした。原曲を0.25倍速とかにして無理矢理聴き取ってます。

拍子が変わりまして、6/8拍子になっています。この6/8拍子がこの曲を一番特徴づけているんじゃないかと思いますね。6拍子と3拍子ってはっきりと違いを見いだせないことが多いんですが、ここで6拍子として採譜したのには理由があります。これはしばしば言及しているのですが、6拍子は2拍子系の拍子なので、一小節の間に「強弱弱/中弱弱」とアクセントが付きます。3拍子は「強弱弱」というアクセントです。平たく言うと一小節が二分割されていれば2拍子系で、三分割されていれば3拍子系です。今回の採譜では、一小節が明らかに二分割できるので2拍子系の6/8拍子にしている、というわけです。とはいえ、これもあくまで考え方の一つで、例えば17小節目(以降)は以下のようにも書くこともできます。

ここで挙げたのも一例に過ぎず、実際はもっと多様に記譜することが可能です。これは、基準とする音符が何なのかや、どこまでを一小節と捉えるかによって発生しているバリエーションですが、どれが正しいかについては神主のみぞ知るです。というか神主もここまで考えてないと思います。私がこの曲を6/8拍子と言っているのは、「今回設定したBPMで」「ここからここまでを一小節とすると」まあ6/8拍子でしょう、という思考を経てのことです。つまり、この前提を外して考えると別の拍子でも捉えられる、ということですのでこれもやはり絶対的に正しいと言えることではない、ということをお断りしておきます。でもドラムパターンを鑑みるに、6/8拍子でいいんじゃないかなあという気はします。

メロディに関しては、上手くコードの音を拾って繊細に構成しているなあという印象です。特に15小節目の臨時記号の使い方が、自分じゃ逆立ちしても思いつかないので憧れます。17小節目とかはわかりやすいアルペジオですね。楽器で演奏しようとすると指が死にます。

コード進行については紅魔郷版のアルペジオ部分とほぼ同じです。ゼクエンツ(反復進行)になっています。i→♭Ⅵという進行が二度下がって♭Ⅶ→vとなり、これがさらに二度下がって♭Ⅵ→♯ivdimとなっています。♯ivdimについてはivとした方がゼクエンツとしては綺麗なんですが、後ろにⅤが繋がるので、Aの部分で解説したようなドッペルドミナントとしての機能を果たすコードを入れたかったということなんでしょう。ここでもやはりⅤはドミナントというよりはV調のトニックとして使われているように感じます。

このあたりまでのコード進行は他の東方原曲には見られない特徴的なものが多くて、音楽的に何か新しいことを模索していたのかな?という印象を受けます。

B(後半)

B後半です。29~35小節目は繰り返しなので、「リピート記号を使いなさいよ!」と思われると思うんですが、リピート記号とダル・セーニョを併用すると自分の使っている楽譜作成ソフトがバグるという事情などがあって、あえて使っていません。

新しいメロディラインが加わっていますが、裏でアルペジオが流れ続けており、コード進行は前半と変わりません。しかし、コードの影響でメロディは臨時記号だらけですね。これだけの調外の音を御するのは中々大変だと思うのですが、ちゃんと曲になっていて感服しきりです。

C

転調し、拍子も4/4に戻って次のセクションに行きます。セクションB→Cは短三度下への転調で繋がれており、これは東方原曲で非常に多用される同主調平行調転調というやつです。東方といえばこの転調なので、納得感もありつつ、結構自然な転調だと思います。転調先のキーはBmです。

この部分のメロディは、正直雰囲気で音符を置いている所があります。ちょっとメロディラインが早すぎて聴き取れない部分があったためです。でも意外と何とかなった気がします。ただ、41小節目とかの2拍目の16分音符4つはオク下の方がよかったなあなどと思っています。

38小節目にアクセントを使っていますが、これは楽譜作成ソフト上で再生する際になんか味気ないな…と思ったから付けただけで、原曲ではそんなに強調されていません。

コードに関してはまず、38~40小節目が事実上N.C.なんですが、耳が暇になるので i にしています。その後は割とわかりやすくコードが鳴っているのでやりやすかったです。41小節目以降の進行はi→♭Ⅶ→♭Ⅵ→♭Ⅶ→i→♭Ⅶ→♭Ⅵ→V が繰り返されていると思っていいでしょう。前半のi→♭Ⅶ→♭Ⅵ→♭Ⅶも、後半のi→♭Ⅶ→♭Ⅵ→Ⅴも、東方原曲ではよく見る部類の進行です。どちらもZUN進行の反行形を基本に、♭Ⅶに戻るか、属和音Vに進むか、というアレンジを加えたものと解釈できます。

D

Dです。この部分はコード進行がCと同じで、まとめてCに統合してしまってもよかったんですが、完全に新しいメロディが入ってくるのと、裏で流れているっぽいセクションCのメロディもさほど目立っていない、ということで別のセクションにしました。

でも上記の通りコード進行が完全にCと同じなので、特に新しく語ることはありません。メロディについては、52小節頭がシンコペーションになっているのが特徴的です。これは後ろのGのコードが前のめりになっていると考えられるので、どっちかといったらアンティシペーションなのでしょうが。

A'

短三度上に転調して(というか元のキーDmに戻って)、Aの展開を繰り返します。冒頭のAと異なる点はテンポくらいなので、あとは上記のセクションAの解説を参照してください。64小節目までしきりに鳴る鐘がやはりレトロでノスタルジックです。冒頭のAを聴いた後にこのA'を聴くとテンポ速すぎない!?って気分になるんですが、メトロノームで測った感じだとこれくらいでした。というか原曲を低速再生しながら採譜しているので、等速で再生するとどの部分を聴いても「なんか速すぎるな…」って感覚になります。

B'

上記Bの展開を繰り返しています。こちらはテンポも先のセクションBと同じです。原曲もBとB'で違う部分はない…と思います。多分。

E

一番メロディが行方不明になりがちなセクションです。テンポは変わらずに拍子が変わって4/4拍子、キーは変わらずDmとなっています。

メロディから見ていきましょう。まず93小節目からですが、セクションAに出てきたようなはっきりしない感じのリズムになっています。この小節の3,4拍目みたいに4/4拍子で2+4+2(1+2+1)のリズムになっている時って3,4拍目の間はタイで繋いだ方がいいんですかね?四分音符で採譜する人が多いイメージなのでここでもそうしてますが、八分音符をタイで繋いだ方がわかりやすい気がします。

続く94小節目も3,4拍目があまり見ないリズムですね。複前打音の使い方ってこれで合ってるんでしょうか。96,97小節目は最後がアンティシペーションになっていて次の小節のメロディラインが食い込んでいるような印象です。100小節目は上手いこと略記したかったんですが、方法がわからなかったのでこのような形になっています。こういう譜面の略記法をご存じの方はコメントお願いします。

101小節目の32分音符の所は正直聴き取れませんでした。聴けば聴くほどわからなくなるので、一周回って正解なのかもしれません(?)。

コード進行はゼクエンツが続いています。セクションBとは異なって一小節に一つのコードなので、これまでと比べると展開がゆっくりな感じがしますが、進行はほとんど変わりません。ただし、セクションBでは存在したバス指定を無くした点と、98小節目が♯ivdimではなくivになっている点は異なっています。といっても、ゼクエンツとしてはセクションBで書いた通り、♯ivdimよりもivの方がしっくり来ますので、こちらが本来の進行なのでしょう。紅魔郷版のゼクエンツ部分も、はじめは♯ivdimではなくivを使っています。ivは♭Ⅵの代理で使えるコードですが、東方原曲で見かけることはかなり少なく、レアものです。少なくとも、以前分析した『紅魔郷』楽曲の中では、2曲でしか登場しませんでした。

F

Dmで4/4拍子が続きます。ここはメロディもコード進行もわかりやすいです。おそらくここがサビなのでしょう。コード進行はセクションC~Dの部分で出てきたZUN進行の反行形を基本とする形が再び使われています。この曲は全体的に、あるセクションで用いたコード進行を別のセクションに流用しているのが目立ちますね。これが曲全体にいい統一感を与えているように感じます。

G

半音上に転調してキーがD♯mになりました。記譜上はE♭mとして採譜した方が読みやすかったような気もするんですが、半音上への転調ということを強調したかったので、D♯mでの採譜としました。いよいよクライマックスで、133小節目にはメロディがオク上になっています。この辺の必死な感じのする音色好きなんですよね。

転調してはいますが、度数表記で見ればコード進行はセクションFと完全に同じです。メロディについても、裏で鳴っている音が増えていたり、139小節目でリタルダンドがかかっていたりする以外は同じだと思います。

A''(前半)

Aに戻って来ました。テンポが冒頭に戻ってますね。鐘の音も戻って来ています。しかしながらここはセクションGからさらに半音上に転調してキーがEmになっているため、これまでのAやA'とはこの部分で違いがあります。なぜ半音上に転調したのかはよくわかりませんが、おそらく最後に明るい感じにして終わりたかったんだと思います。

さて、Aに帰投したということで、メロディもAの繰り返しっぽくなっているんですが、結構新しい音が増えてますね。儚さマシマシです。

コードは♭Ⅵ→i の繰り返し、ということにしていますが、相変わらずよくわからない音が結構鳴っているので、やはり実際はもっと複雑です。141小節目とかどう聴いても♭Ⅵじゃないっぽいんですけど、実際真面目にコード表記するとどうなるんでしょうか。個人的にはDdimとかかなあと思っているんですが、そうすると♭viidimという輪を掛けてよくわからないコードになってしまいます。やはり目安として分析する分には♭Ⅵということにしておけばいいのかもしれません。

A''(後半)

ラストです。A''を前後半に分けたのは、157小節目以降がおそらく149~156小節目の繰り返しと思われるためです。ここまで来てもまだ新しいメロディが入ってくるので恐ろしいですね。一応聴こえる限りのメロディを最後まで採譜して、ラストはフェードアウトということにしています。Flat上ではフェードアウトが再現できなかったので、F.O.と記載しているだけになっていますが…。

コードについては、♭Ⅶみたいな響きが聴こえてきたりして、やっぱりよくわかりませんが、便宜的に♭Ⅵ→i の繰り返しということにしています。この辺りのコード進行は私の手には負えなかったので、どなたか分析して教えてください。

まとめ

さて、この曲を分析してみて全体的に言いたいことは、採譜難度がやたら高い!ということですね。この曲の幻想的なメロディは、言い換えれば抽象的で難解だということになります。メロディが主音で終止しなかったり、謎のコードのアルペジオが多用されたりするのがこの難解さの原因になっていると思うんですが、これがかなり解釈しづらいと。まあそこが聴き手に解釈を委ねている感じがして好きなんですけどね。

あとは皆さん、この曲、ひいては東方の元ネタである藤木稟氏の小説『上海幻夜 七色の万華鏡篇』を読んでください。私は朱雀十五のオタクなので、この小説については一家言あるんですが、とにかく『蓬莱人形』好きは読んで!後悔しないから!ホント!

とまあこのように、『上海幻夜』に関してはそれで一本記事を書きたいくらいの情熱を持っているんですが、それはまた別の機会に…。

音楽的な部分の参考文献は以下の記事にまとめてありますので、気になる方は読んでみてください。

おわりに

誇張無しに聴くたび泣いてるような曲の分析でしたので、やたら楽しかったです。例によって次の記事はいつになるかわかりませんが、なるべく早いうちに更新できるようにします。

2024/01/22 アイドル射命丸文概念を観測しながら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?