野外レイヴ・パーティー〈PURE2000〉 - 愛とダンスへの渇望、刷新されゆくロックのかたち

KKV Neighborhood #57 Party Report - 2021.01.07

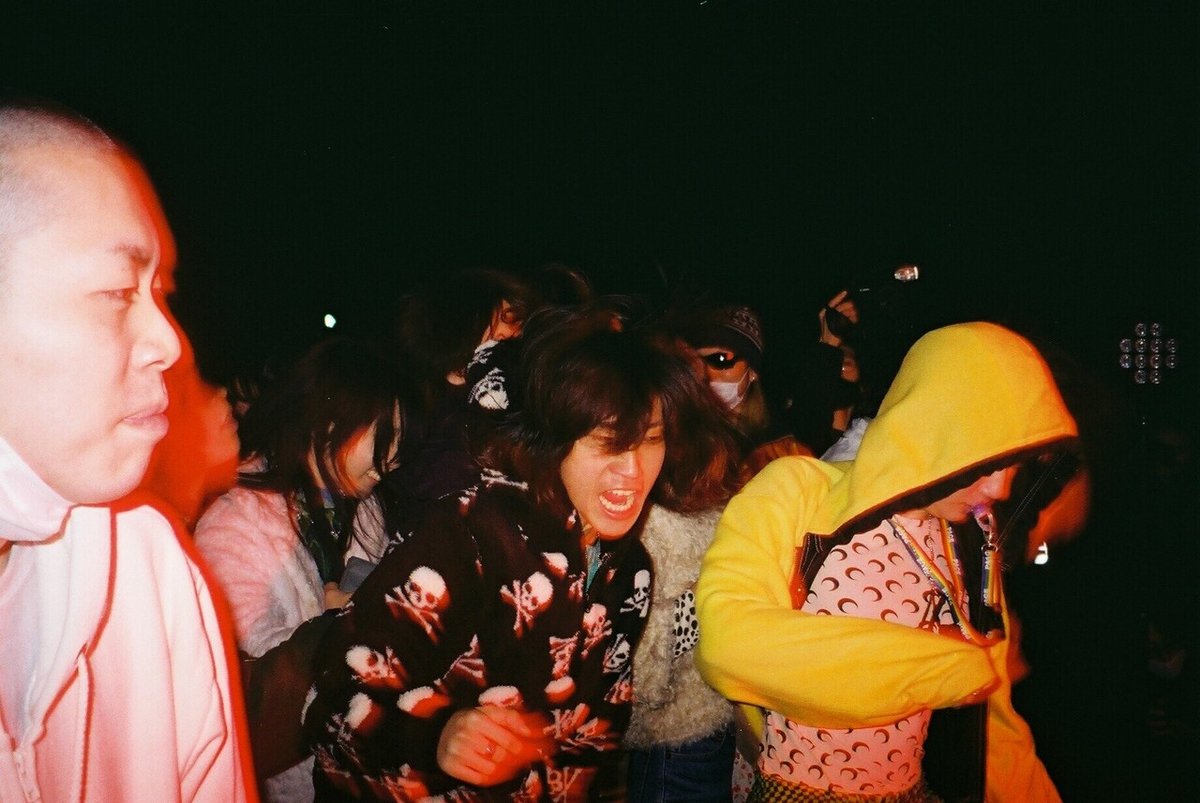

2020年11月14日〈PURE2000〉by 津田結衣

Photo by Nogiwa Yui

AM0時、Waaterがかき鳴らすサイケデリックなロック・サウンドに導かれて、それまでバラバラに踊っていた踊りたがりたちが、その瞬間には肩を組み同じように飛び跳ねていた。いつのまにか隣にいた友人の「愛っすね」という言葉に頷く。海と芝生と工場を隣り合わせにしたオープンエアーなあの空間、日常や社会から逃れた先にはまごうことなき愛があった。直後、ステージ横に設置されたDJブースでJACKSON kakiがガバ、ハードコア・テクノを流しはじめてからは、踊りによって自分の手元から身体が離れていくような感覚におちいり、記憶が曖昧だ。はっきり思いだせるのは、凍え切った身体、朝焼けの日差しを浴びてなんとか回復する体力、朝9時に訳もわからず歩き回ってはフロアに戻る人たちの姿、川崎駅のBGMにリズムを取ろうとする足元、寝る瞬間まで耳の奥底でなっていた四つ打ちのビート…。

〈PURE2000〉は2020年11月14日の夕方から翌日の朝にかけて開催された、WaaterとLUXY(ex.US)を中心としたアーティストコレクティヴ・SPEED主催のシークレット野外レイヴ。パンク、トラップ、ガレージ・ロック、ハードコア、テクノ、ドラムンベース、トランス、そのほかエトセトラが入り混じったパーティーのステイトメントには“音楽と空間を通して、愛を伝え合うための場所を作りたい”というような旨が書かれていた。寒空の下に、年代もカルチャーも異なるファッションに身を包んだ若者たちが集まり、何時間も恍惚と踊り続け、瞬間的にひとつのトライブとなる姿がそこにはあった。ロックンロールがもともと持つ「とにかく面倒なことを忘れて踊る」という精神と、音による快感を求めんとするレイヴ・カルチャーの根源、それらがぶつかり合うことで、ある種の合一体験があの空間では生まれていたんじゃないだろうか。

この日、会場はチケット購入者だけに知らされていた。メールに書かれた聞いたこともないバス停を降りると、そこは工場地帯のど真ん中。パーティーは18時からだったが着いた時には20時をまわった頃で、バスから一緒に降りたのは数人だけだった。街灯もほとんどない殺風景な道路の端をおぼろげに歩いていくと、足元のほうから低音が響いてくる。たどり着いた公園は、最近よくレイヴ会場になっているらしいという情報から想像したものよりもかなりシンプル。簡易的なステージと真横にDJブース、目の前にはどこから持ってきたのかソファがいくつか並べられていた。その場所で、ジャンルを凌駕するだけでなくアティテュードやファッションを掛け合わせることで独自性を生み出すアクトが、絶え間なくプレイしていく。ドラムとボーカルがほとんど聴こえない中、トラブルもろともぶち壊そうと叫びギターを弾き鳴らす、Psychoheadsのパンクス然としたステージから自分の〈PURE2000〉は始まった。ミクスチャー・ロックとレイヴ・カルチャーを真正面から突き合わせるJUBEE、インディ・ロック/ガレージ・ロックなテンションのギターとトラップをラフに昇華し、この日はポップ・パンク色全開な新曲もドロップしたLil Soft Tennisのバンドセット。そしてパンクとサイケデリック・ロックを融合させたアンセムを連発するWaater。ライブ・アクトのみをとっても、それぞれが違う角度からフロアに熱狂を生み出していく。ライブ・アクトのラスト、玉名ラーメンはトランシーなハウス・トラックをバックに「忘れんな世界という平等」と吐き捨てるようにつぶやき、陶酔のなかにも忘れてはいけないことを浮かび上がらせていた。

玉名ラーメン以降も、レイヴィーなビートを畳み掛けていくUltrademon〜Mari Sakurai〜Cemeteryの流れで朝を迎え、なお踊り続ける人々。遡れば、JACKSON kakiのガバ、Mt. ChoriのトランシーなDJ…と、DJアクトもそれぞれが異なるアプローチで踊らせにかかり、その度に順応しながら踊る姿がみられた。同様に、アクトがルーツの異なる互いの音楽で踊りあっていたのも印象的だ。カルチャーを超えた踊りの存在には、この年代が共通してもつムードについて考えさせられる。最近までは海外のものでしかなかった、ダイバーシティーやメンタルヘルスについて学び行動を起こそうとする/反資本的であろうとするZ世代的価値観を、アクトは自分たちが享受してきた音楽の歴史や海外アーティストの行動を通して獲得してきたのではないかと思う。70年代のパンクがレイシズムに対抗してきたことや、ハウスがゲイコミュニティにとっての逃避場として生まれたこと、また現行のアーティストであればジェンダーの自由を音楽的実験と共に獲得していくArcaや、“Cherry”で自身のセクシュアリティを公言し、『SAWAYAMA』では資本主義に警報をならしたRina Sawayamaなどの存在から受けた影響もあるはず。〈PURE2000〉の利益をSaveOurSpaceと人種差別問題やジェンダー平等に取り組んでいる株式会社GARDENに寄付することにも、Waaterの「普段感じてる違和感これからもSpeedで解放してこう」という開催後のツイートにもそれは繋がっているのだろう。あの会場にポリティカルな雰囲気があったわけではないが、ただ同じ場所に集まった人々が力強いビートにのって踊る、その行為自体はこれまでもそしてこれからも権威的なものへの対抗になりうるのだ。しかも、そこには資本から逃れることを可能にする環境があった。エーリッヒ・フロムは著書『愛するということ』で、人は自然から離れるごとに資本的なものに取り込まれてしまい、愛を享受することが難しくなると述べている。都心から離れた自然の隣、そして生活を支えている工場の横というロケーションのなかで、わたしたちは権威的なもの、資本からも逃れ、存在の証明をするかごとく夢中で踊り、その中で気づかないうちに抵抗をしていた。そこでしか得られない愛をしかと受け止めていた。「ついてきて この世は地獄 / 風と踊ろう 気がついたら 羽が生えた」と歌う玉名ラーメンの“angelnumber”は、あの瞬間、場にいた全員の曲になっていたように思う。

12月、下北沢SPREADでthe hatchの演奏が、シームレスに、共に札幌から来たMIYATOがかけはじめたハウスへと繋がっていく瞬間は、今年〈PURE2000〉についでロック・バンドとクラブ・カルチャーの接続を感じる音楽体験だった。the hatchの山田みどり(Vo,Sa)は、「プレシャスホールで、これまで関わりがなかったクラブ・カルチャーを知ることができた。今日はこういった形でやれて嬉しいです」と話す。その言葉は演奏にも繋がっており、これまでのハードコア、パンク、ジャズに加えて、ハウスミュージックの要素を感じるものだった。それぞれの楽器が同じフレーズ、ビートを繰り返しながら徐々に展開をつけていく様子はさながら人力でのDJのようであり、Floating Pointsのバンドセットをも思い起こさせる。ロック・バンドがクラブ・カルチャーと融合していく様子は他にも見られる。サウス・ロンドンのGoat Girlがアナログ・ドラムマシーンとシンセをループさせることで提示した新しいモードや、若きポスト・パンクバンドCourtingが同世代のThe Lounge SocietyとHome Countiesによるハウス・ミュージック的なリミックスとオリジナル曲を収録したEP『Popshop!(Remixs)』、はたまたLAのインディ・ポップ/オルタナティヴ・ロック・アーティストとして知られるCherry Glazerrのテクノ調の四つ打ちビートとモジュレーションを多用する新曲“Rabbit Hole”にしてもそうだ。

2020年は現場での体験が少ないぶん、それぞれが別の方向を向いて音楽を作っている印象があり、現に先述したバンドたちは違うアプローチでクラブ・カルチャーに接近している。それでもたどり着いた先にダンスフロアが見えるというのは、どうにもならない日々の中で、はたまたダンスが規制される状況下で、踊ることによって何かを取り戻そうとする意志が場所を超えて通じ合っているからだとは言えないだろうか。ジョニー・ロットンが「メイク

・アメリカ・グレイト・アゲイン」の赤い帽子を掲げる姿を見るに、あの頃のパンク、ロックはとうに終わりを迎えた。それでも純な魂を軸に、ロックは新しい世代が何度でも塗り替え作り直してきたものでもある。そして現在進行形で、各地でロックの刷新が起こっており、〈PURE2000〉は日本における新しいロックのありようを模索しようとするパーティーでもあった。自分はそう思っている。2021年なにが待ち受けているのかは誰にも予想できな

いが、SPEEDはこれからもロックの形を模索し続けていくだろう。その先には現実がユートピアに手繰り寄せられていくような、そんな希望的な未来すら見える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?