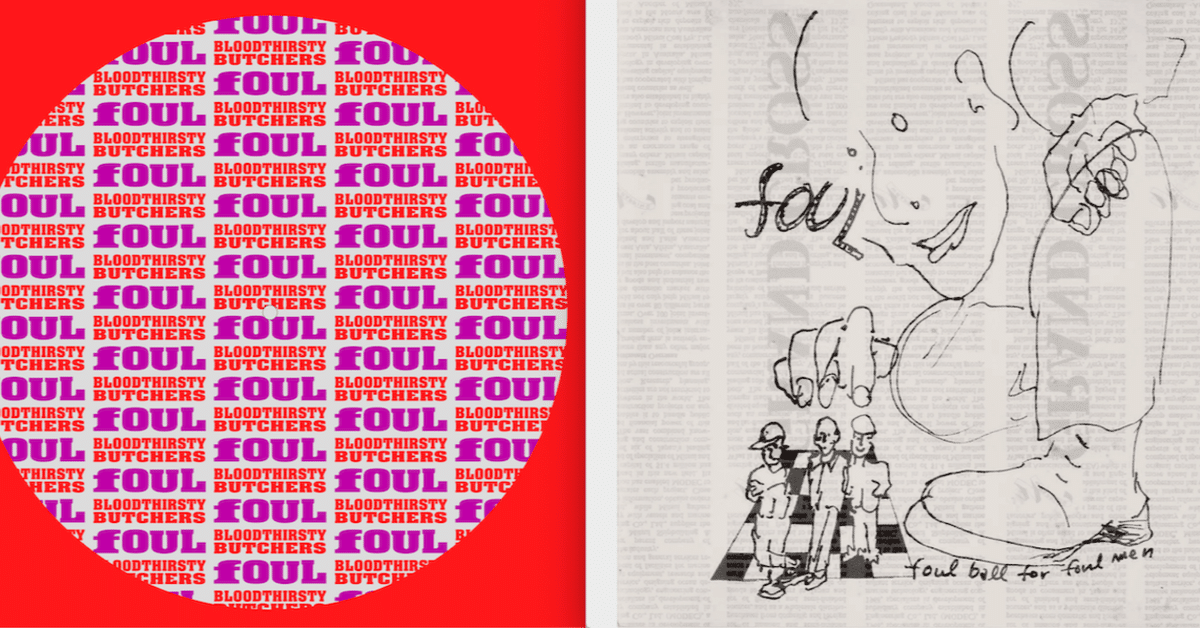

『bloodthirsty butchers & fOUL Split Album』、『foul ball for foul men』再発にむけて

KKV Neighborhood #106 Column - 2021.11.02

by 遠藤妙子

1997年にリリースされた『bloodthirsty butchers & fOUL Split Album』と1995年にリリースされたfOULの1stアルバム『foul ball for foul men』がリマスターのアナログで再発される。これが全く色褪せていない。bloodthirsty butchersとfOUL、互いに尊敬しあっているのを感じるスプリットアルバムと、新たな世界へ踏み出したfOULの1stアルバム。今聴いてもゾクゾクする。

時を同じくしてブッチャーズとfOULのドキュメンタリー映画が公開。大石規湖監督の『fOUL』は各地で上映中。fOULのライブを観たことがない人、fOULを知らなかった人からも絶賛の声が届いている。そして川口潤監督の『kocorono』が映画公開から10年、ブッチャーズ結成から35年、アルバム『kocorono』リリースから25年の今年、11月12日からリバイバル上映される。

過去のライブ映像?過去のドキュメンタリー映画?そうなのだけど、今なのだ。今の音楽で今のライブ。だって音楽は続いていくし、音楽は止まらない。

ライブハウスの楽しさを知っていれば、あの楽しさを伝えたい、残したいという気持ちが少なからずあると思う。私にもある。この一年半を経験したのだから、余計に。自民党政権でのコロナ禍においてライブハウスは叩かれカルチャーは軽視され続けた。コロナや政策によって捻じ曲げられるヤワなものではないとわかってはいても、ライブハウスも、そこで響き渡る音楽も、自分たちの手で守らなければならない、繋げなければならないと、多くの人が実感したはずだ。

ちょっと前、webマガジンrooftopで大石規湖監督に『fOUL』についてインタビューをした。「fOULがもうホントに大好きで。映像の仕事をしながら、あのときのfOULはもう観られないのかってずっと思ってたけど、何か方法があるんじゃないかってどんどん思うようになって」と『fOUL』を制作する流れと思いを話してくれた。こういう強い「好き」という思いが音楽を生き続けさせるのだとつくづく思う。

fOUL 1995年

私の中にもfOULは生き続けている。その始まりを思い起こすと…。

fOULの前に谷口健と大地大介が在籍していたBEYONDS。80年代のバンドブームが過ぎライブハウスの集客が厳しくなった90年代初頭、そんなこと知るかと社会と己とに立ち向かい爆音を叩き出していたハードコアが脈々と生き続け、更に若い世代のバンドが海外と同時進行で飛び出してきた。衝撃だったのが’93年、渋谷CLUB QUATTROでのNUKEY PIKES とBEYONDSのライブ。この2バンドがQUATTROというオシャレな広い箱でやること。フロアのモッシュが止まらなかったこと。バンドも観客も暴れているけど暴力的などではなく、痛快で爽快だったこと。カッコ良かった。新しいシーンに若いバンドがどんどん出てくるんだなと思った。

だが、ちょっと違った。シーンなんて一括りにできない連中がジワジワと出てきたのだ。80年代後半から活動していたbloodthirsty butchers、eastern youth。追うようにCo/SS/gZ、VOLUM DEALERS、GOD’S GUTS、颱風一家。まだまだ、もっともっと。ハードコアと括れないほど個性がある連中、またはハードコアはこれほどまでに多様性を獲得したのか。

そしてBEYONDSは活動を休止した。ハードコアの括りから飛び出そうと決意した。谷口健と大地大介は平松学を誘い fOULを結成する。後に復活したBEYONDSに2012年bollocks(No.001)誌でインタビューしたとき、谷口健は、「アンチテーゼやハードコアへの憧れからではなく、自分の中から出てくる音楽をやろうとfOULを結成した」と言っていた。’94年のBEYONDSの活動休止から半年ちょい、fOULは初ライヴを行なった。翌年リリースされた1stアルバム『foul ball for foul men』は、USハードコアのDischordあたりとの共振を感じさせつつも、ニューウェイヴ、ポストロックにグイッと接近、または回帰。メロディアスなのにストレンジでスリリング、そしてチャーミング。予測のつかない展開。とてつもなく自由。それまでヴォーカルだった谷口が、バンドで、しかも3ピースのバンドでギター/ヴォーカルとなるのは初めてで、初めてならではの何にも囚われることのないギターのおかげもあるかもしれない、この自由さは。

bloodthirsty butchers 1887年

予測もつかないのはブッチャーズもだ。ブッチャーズも、吉村秀樹も、何かの影響などではなく、自分の中から出てくる音楽と対峙していたはずだ。

ブッチャーズに何度かインタビューしたことがある。質問に答える吉村の言葉は、直進の後、大きくカーブしグググッと天に上る。その言葉の流れに食いついていくのに質問者の私は必死。必死なのだけどスリリングにして果てしない話に酔う。質問の答えはどこに向かっているのだろう?と思ったその後、直滑降しふわりとそして実に明確に答えに着地する。なんというか、まるで彼が作る曲のようだ。吉村秀樹の曲は吉村秀樹自身だと、インタビュー中に妙に感動した。

「fOULをやっていた頃、他のバンドのことは全く気にならなかった」とインタビューで言っていた谷口健。だけどブッチャーズは別だろう。ブッチャーズの背中をきっと追い続けていたと思う。『bloodthirsty butchers & fOUL Split Album』でのお互いのカバーも各々自分の中に取り込み、放つ。そこにあるのは信頼、喜び、愛情。ブッチャーズのfOULのカバーがとても、とてもいい。このスプリットと前後する時期にブッチャーズは『kocorono』(1996)、fOULは『Dostoevsky Groove』(1997)と重要作であるアルバムをリリースしているのも興味深い。

ブッチャーズもfOULも、吉村秀樹も谷口健も、自身の内面と向き合い、そこに宇宙や荒野を見てフッサールやドストエフスキーやゲーテと出会ったのだろう。音楽は時を超える。心の中に自由を持っていれば音楽は時を超えていけるのだ。ブッチャーズとfOULの音楽はいつでも「今」の音楽となる。

最後の〆が人の言葉なのもナンだが、大石監督が『fOUL』を、「吉村さんに観てほしいんです、絶対。」と言った。「観てほしかった」ではなく「観てほしい」。過去ではない。思いがあれば「今」で、きっと「未来」へ繋がっていく。

アナログ・リマスター盤予約受付中

bloodthirsty butchers & fOUL Split Album

https://store.kilikilivilla.com/v2/product/detail/KKV-129VL

fOUL / foul ball for foul men

https://store.kilikilivilla.com/v2/product/detail/KKV-130VL

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?