射精こそ生 - 山本英夫 『殺し屋1』 感想

※ネタバレ&やや過激な暴力シーンの引用注意

わたしは平和主義者であり、ホラーが苦手なのと同様にゴア系:グロテスクな暴力描写もあまり好きではない。映画『レオン』を観ても、メイン2人の関係の進展に入れ込むよりもまず、いつ誰が突然撃たれるかが気になって気になって怖くて仕方なく、全然楽しめなかった人間だ。

漫画でも、いちばん好きなのは志村貴子作品のような、繊細な感情の機微を描く、静かに美しくときに残酷な人間ドラマであって、直接的に血しぶきを上げて殴り合う話は積極的には読もうと思わない。

しかしながら本作を読もうと思ったのは、新井英樹『ザ・ワールド・イズ・マイン』に雰囲気や思想性が近い作品として『殺し屋1』がよく挙げられていたためだ。(連載開始は『ワールドイズマイン』のほうが1年早く、双方の影響関係は知らない)

こちらのnoteで語ったが、『ザ・ワールド・イズ・マイン』には本当に衝撃を受けた。衝撃を受けすぎて、読んでいるあいだ熱に浮かされたように頭が痛くなり、そのあとで実際にインフルエンザに罹っていたことを知った。(これは冗談であり事実である)

こんなマンガ唯一無二だろうと思っていたので、関連する作品があると聞いて読まないわけにはいかなかった。

そして、(長い時を経て)先日のKindleセールで買って1/29(木)に一気に読み終えた。

たしかに『ザ・ワールド・イズ・マイン』に引けを取らないほど過激かつ面白かった。ヤクザと殺し屋の血みどろの諍いというめちゃくちゃ「「「男」」」な漫画なので、読んでいて男臭さにいささか辟易することも多々あった(「今すぐ明日ちゃんのセーラー服で浄化したい……」)が、最後まで読んでめちゃくちゃ面白かったのは間違いない。

単に相手を殴ったり殺し合ったりするだけならまだいいが、ヤクザなので「けじめ」やら「オトシマエ」やらで、死なない程度に肉体を決定的に痛めつける拷問のオンパレードがきつく、目を覆いたくなる場面は枚挙にいとまがなかった。映画『スパイの妻』の拷問描写が本当に無理だったのに比べれば、こちらは実写ではないためまだ耐えられたが。(漫画は嫌なら本を閉じて休憩することもできる。映画館ではそうもいかない)

本作の拷問描写には、うめざわしゅん『一匹と九十九匹と』第2巻に収録されている『機械に対する憤怒』を連想した。(あっちはヤクザの話ではないが)

しかし人間とは怖いもので、次第に残酷な描写にも慣れてくる。単に目が慣れるというより「この作品世界の平均暴力レベルはこれくらいなんだな」という認知の修正が入って、本作を読んでいるときに限り、登場人物の痛覚にあまり同期しないようにしようという防衛機構がはたらくのだと思う。

慣れてくるとかえって飽きてきて「なんか衝撃的な暴力大喜利になってない?」とすら思うこともあった。読者を飽きさせないようにバラエティに富んだ暴力描写が次々と繰り出されるが、暴力描写である時点で(不快なのではなく)食傷気味で、大喜利的になんとか期待を上回るものをお出ししようとしてるな〜と捉え始めてしまうともういけない。

3人組(の最後のひとり)をイチがバラバラに切り刻んだ見開き絵は人間の形をとどめてなさすぎて逆にまったくグロいと思えなかった。おぞましすぎて怖くないとか、面白すぎて笑えないとか、エロすぎて抜けないみたいなことがグロさでも起こるんだ……と思った。

垣原とイチ

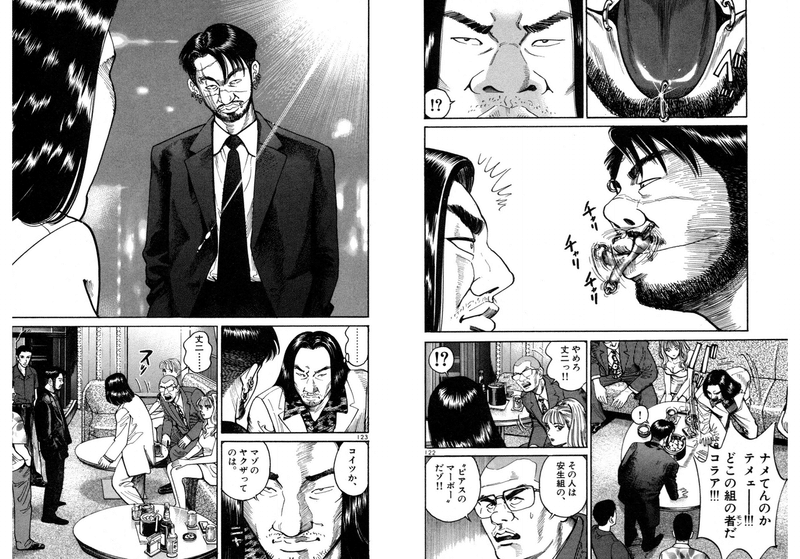

山本英夫『殺し屋1』1巻 pp.122-123

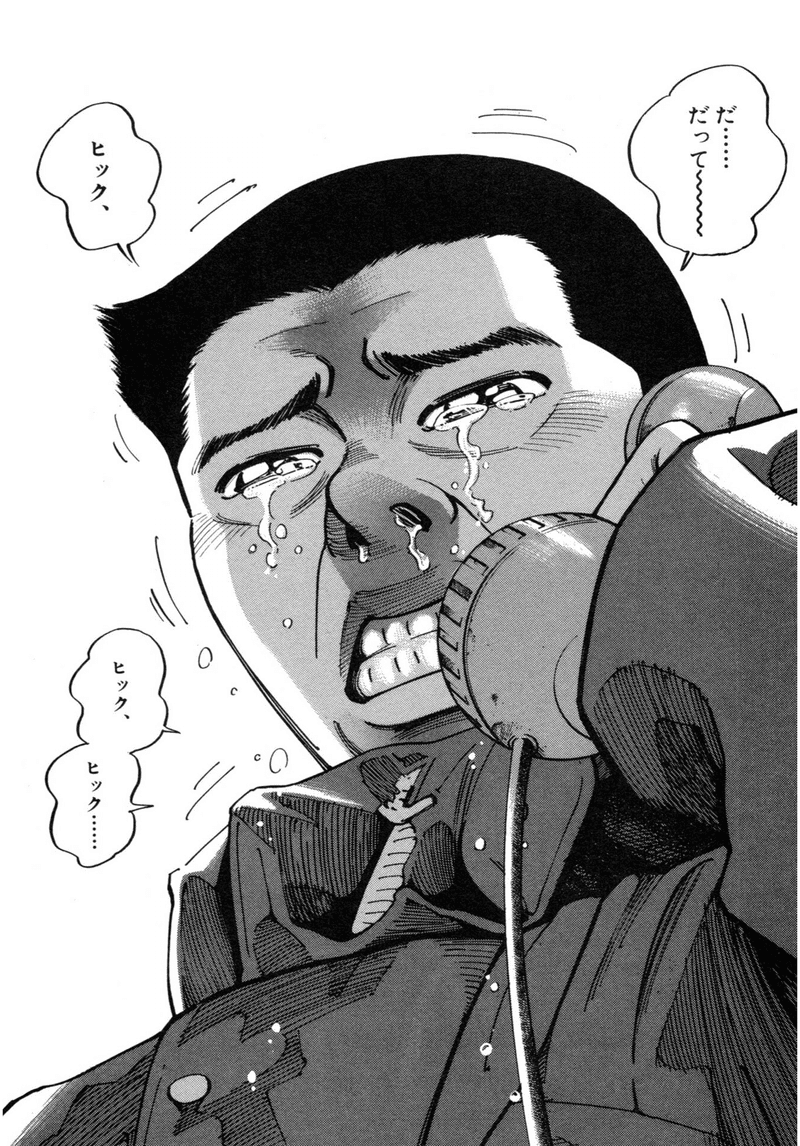

初登場時から部下に威張り散らして理不尽な暴力を振るったり、威張っている割には安生組のトップではなく若頭で、「組長が死ぬわけねぇ!」と泣きながら取り乱したりするため、垣原の第一印象は「小物」だった。しかし、この印象は次第に覆されていった。

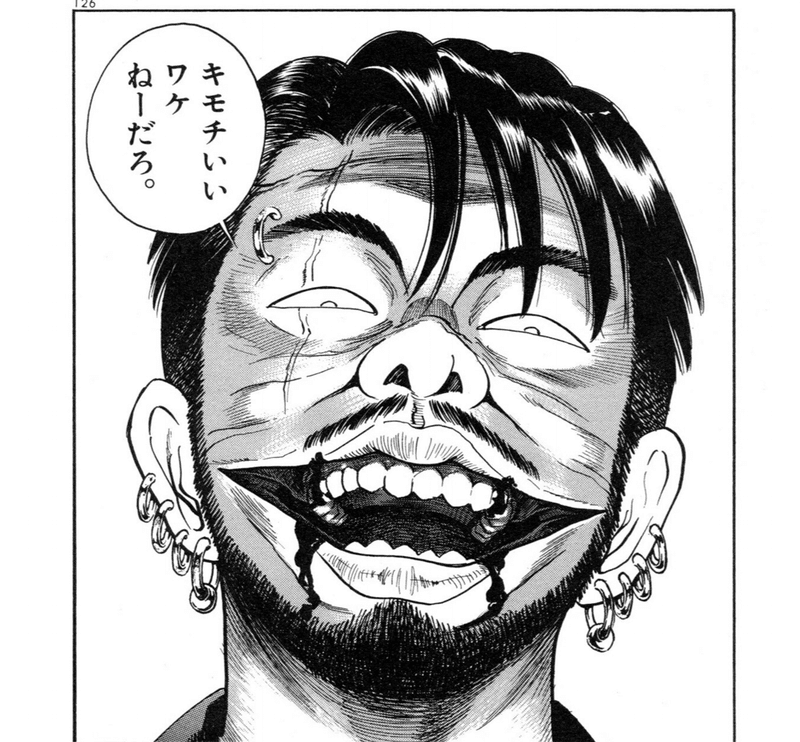

山本英夫『殺し屋1』1巻 p.126

マゾヒストの異常者で、いくら痛めつけられても効かない性質もさることながら、なによりビジュアルのインパクトがすごい。はじめは「うっわ痛そ〜」と見ていられなかったが、だんだん慣れてきて、大きな口が可愛らしく思えてさえくる。

垣原の暴力論・SM論は独特というか逆張りで面白い。逆張りの逆張り?

「痛み」に関するSM方面のありがちな逆張り言説は「痛みを感じている瞬間がもっとも幸せだ。SMとは痛みを介して相互理解をする究極の愛なのだ」的なものだろうが、垣原はそうではなく「痛みは味わうのではなく考えるもの。痛みを与える側は相手に同情してはいけない、与えることに集中すべき」的な思想を掲げる。(作中の台詞そのままではないので注意)

痛みを与える側と被る側が同情や感情移入、愛情によって繋がることをもっとも忌避し、あくまで両者が決定的な断絶・不均衡な関係にあることに価値を置く。

逆張りの逆張りなので、一周回ってむしろきわめて常識的というか、暴力性を愛だの相互理解だので誤魔化すよりもよほど真摯な態度だ。そのうえで「だからこそ痛みを与え/与えられることには至上の価値がある」という非常識な結論にたどり着くのが垣原の異常性、ひいてはカリスマ性をよく演出している。

垣原はこのような思想面のみならず、バトル漫画内キャラとして戦闘面でも非常にキャラが立っている。

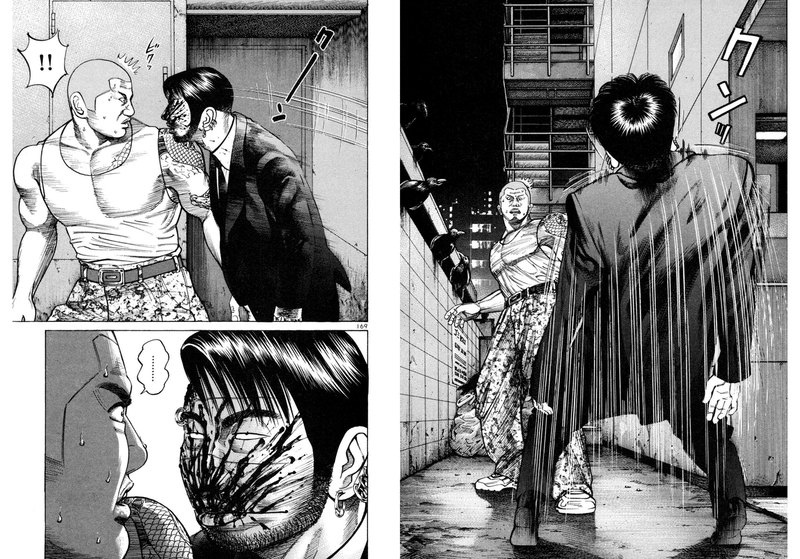

山本英夫『殺し屋1』6巻 pp.168-169

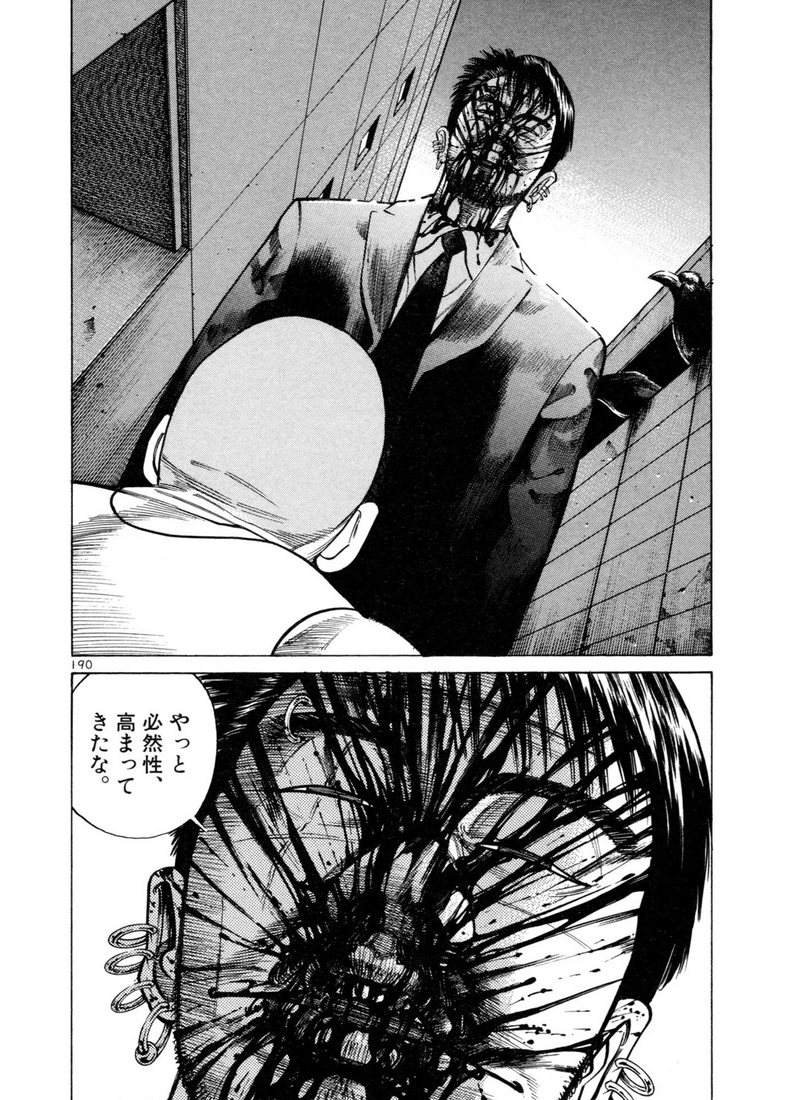

山本英夫『殺し屋1』6巻 p.190

痛めつけるほど優しい目になって強くなる。こういう、派手さはなくただ打たれ強いだけのコピー能力系キャラって普通の能力バトルモノだと微妙な扱いになる気がするんだけど、垣原の場合はそのスタイルが彼の思想そのものを体現しており、また決定的な暴力性について扱う本作においては非常に相性が良いというか、こういうキャラがちゃんと強くなければ作品が成り立たないというメタなバフもあり、わけわかんないほど強いしわけわかんないほど恐ろしくてカッコいい。

「SMプレイの必然性」というのはやがてイチとの最終決戦に繋がる重要な論点になる。

山本英夫『殺し屋1』1巻 p.22

こうした"キャラ立ちしすぎている敵" 垣原と対峙すべく本作の主人公を張るのが純粋無垢な殺し屋のイチであるが、「助けたい」でなく「犯りたい」なのがいい。真のヒーローって感じがする。

"真のヒーロー"に自分のなかで明確な定義はないので、これはテキトーな解釈……だと思っていたら、ドンピシャな台詞があった。

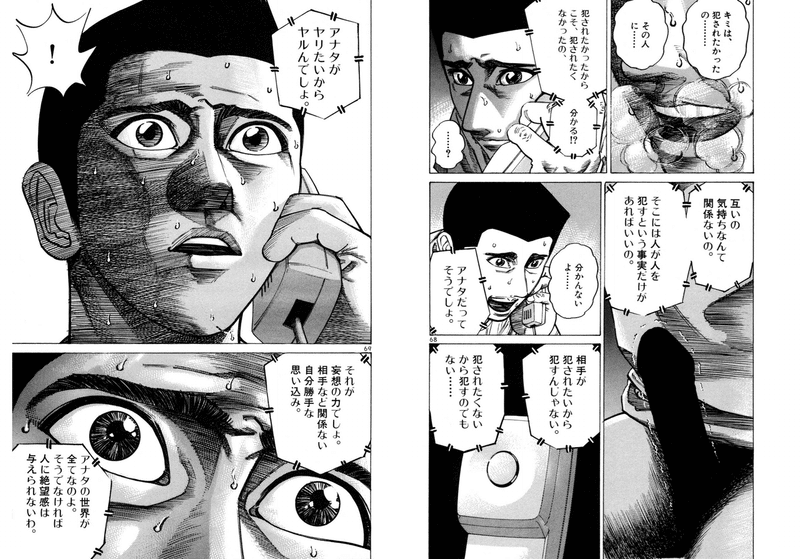

山本英夫『殺し屋1』7巻 pp.68-69

互いの気持ちなんて関係ないの。そこには人が人を犯すという事実だけがあればいいの。……アナタがヤりたいからヤルんでしょ。それが妄想の力でしょ。相手など関係ない自分勝手な思い込み。アナタの世界が全てなのよ。

この電話越しの台詞は垣原のSM論ともきれいに共鳴しており、また主人公イチの「ヒーロー性」の欺瞞、すなわち他者を救うことの決定的な暴力性・傲慢さを暴いてイチが本当の意味でのヒーローになろうとするきっかけにもなっている。「それが妄想の力でしょ…」以後のくだりはフィクション論にも容易に適用できるため、いくらなんでも都合が良すぎる。(しかし、この都合の良さにも最終的には説明がつくことになる)

「救うことの傲慢さ」といったら最近ではプロセカの奏-まふゆの関係を想起せずにはいられない。

それから、「救う」のを少し変奏して「元気づける」としたら、アイドルの本質的な傲慢さという観点から同じくプロセカのモモジャン論にも応用できるかもしれない。

金子とイチ

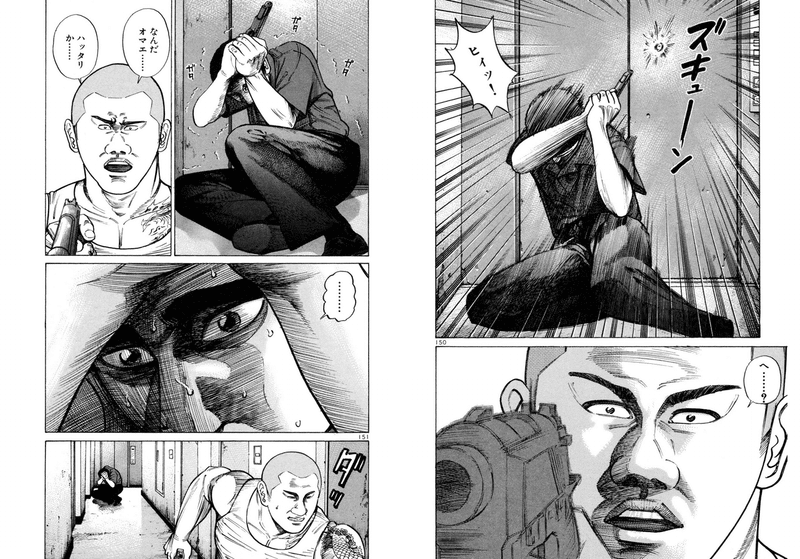

組の"鉄砲玉"こと金子が実は臆病なのは(キャラ立ちとして)良かった。

山本英夫『殺し屋1』6巻 pp.150-151

金子の息子を介しての平和な交流から、イチと金子の関係のドラマチックな末路には期待が高まっていたが、さんざん期待させておいたにしては最期はありきたりで残念だった。

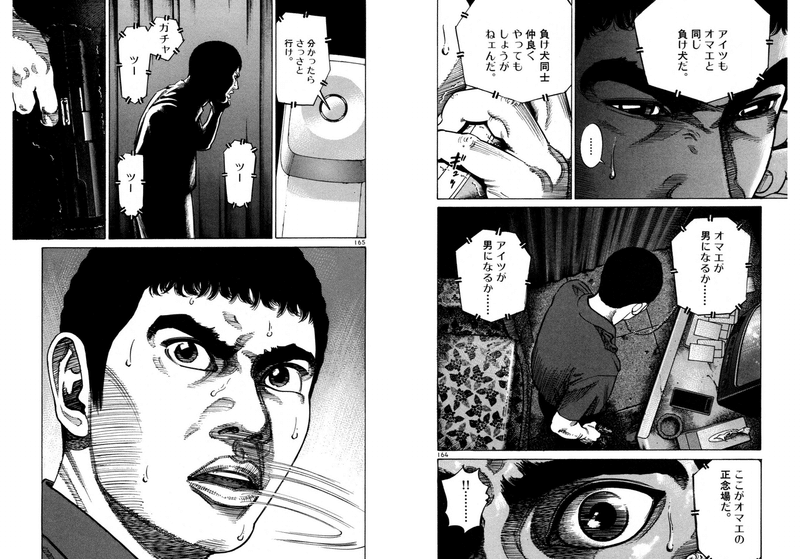

山本英夫『殺し屋1』9巻 pp.164-165

ただ、ここのジジイからの電話において金子とイチが完全に交換可能になり同一化する仕掛けは良かった。ジジイは金子が聞いてるとわかって喋っており、金子はイチに向けた伝言だとして聞いている。だからこそ、金子の臆病な自分を克服したいという気持ち(「オレは負け犬じゃねェ!!」)にいともたやすく火が点き、イチとの決戦へと向かわせる巧みな采配。

笑いと必然性

ラストバトルは最高だった。最終巻がいちばん面白いのは素晴らしい。

山本英夫『殺し屋1』9巻 p.72

ジジイが語るようにラブコメだった。ゲラゲラ笑いながら「すげぇっ……なんだこれ……すげぇっ!」って呟いていた。「衝撃的な暴力大喜利」に足りなかったのはコメディ成分──笑いであって、垣原とジジイの思想のバトルが終盤で前景化してきてようやく、暴力大喜利に飽きさせるところまで含めて全て計算通りの構成だったのだと気付いた。(じっさい作者がどう思ってたのかは知らんが、わたしはそう感じた。)

今、アイツは生まれて初めて人生に「希望」を持っちまったんだ。「何度も死にたい」という希望を持っちまった。希望があるからこそ得ることのできる絶望感。あれは逃げてるんじゃない。希望に向かって走ってるんだ。

(山本英夫『殺し屋1』10巻 pp.60-61)

垣原戦でメタ的に場を支配して実況解説する爺さんの存在が、あの2人のイチャつきの興を削ぐのか、それとも必要なのかという問題に判断を下すのはとても難しい。上の引用の「希望があるからこそ得ることのできる絶望感」とか、あまりに収まりが良すぎてもったいない気もする一方で、「希望に向かって走ってるんだ」から次のページに繋がる流れは、この実況があるからこそあのような名シーンになっているのだとも感じる。

これまで圧倒的な強キャラで異様な存在だった垣原の敗北が近づくのと、彼の固執する「必然性」という思想の脆さがジジイによって明らかにされる過程は完全に同期している。(というか同期するようにジジイが全てを演出している。)しかし、ジジイが全てを握っているようでいて、じっさいにそれを駆動しているのはイチの聖人的な強さに他ならない。

「必然性」とは何か?ジジイは垣原のそれを否定するが、ジジイのそれだってまた自分が満足できるように仕立て上げた必然であり、そもそもこの物語じたいが……(あまりに陳腐!)

山本英夫『殺し屋1』10巻 p.173

イチにしろ垣原にしろジジイにしろ、結局は「男がいかに気持ちよく射精するか」を扱った話だった。(イチの最後の相手が女性であったことは象徴的だ。)

このように書くと、本作を読んでいないひとからすればなんて偏狭で暴力的で非倫理的な作品なんだと思われるかもしれないが、自分のことを視野が広く思いやりにあふれた平和主義者だと思っている輩のほうがずっと信用できない。

物語において「いかに気持ちよく射精するか」というテーマがメタファーを経由せずあくまで直接的に描かれる点に真摯さを感じた。

また、本作の裏の主人公は欲望の街、新宿である。後日談ではイチでさえも新宿の持つ欲望の豊かさには勝てず、逆説的に去勢されてしまう。射精するには欲求不満にならなければいけない。満ち足りているとき、われわれは動物として死んでいる。しかし心配はいらない。この素晴らしく残酷な世界では、われわれはいつまでも呑気に死んでなどいられないのだから。

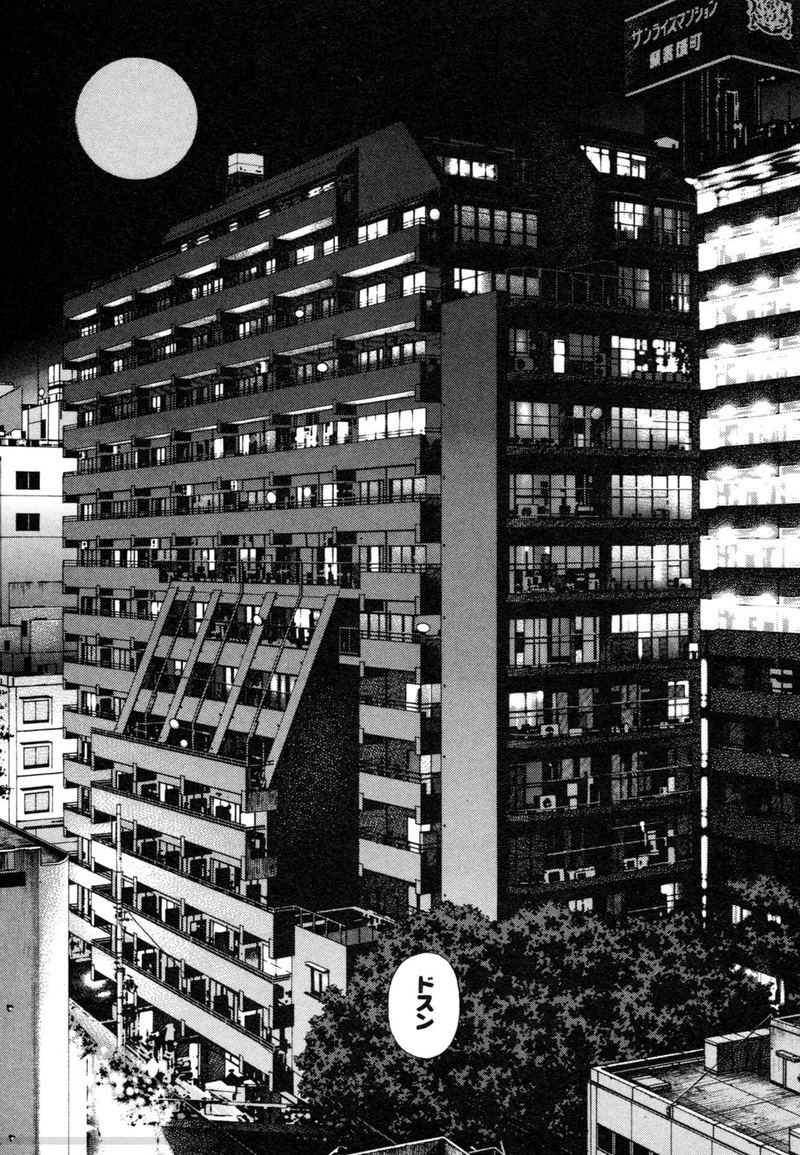

擬音をフキダシに入れる表現について

山本英夫『殺し屋1』10巻より

「ヒュー」「ドスン」とか、効果音・オノマトペを台詞のようにフキダシにいれる手法が良いなと思った。これって漫画的にありふれた手法なのかな。

山本英夫『殺し屋1』4巻 p.40より

しかし、こうした「擬音の台詞化」は何か一定の規則や意図のもとで行われているのではないと思われる。以下はその証拠例。

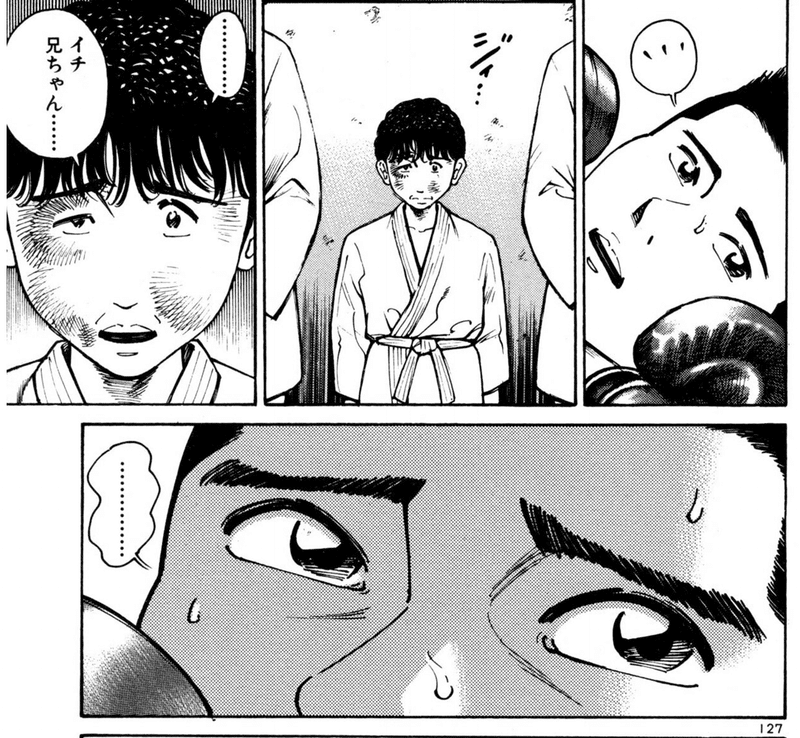

山本英夫『殺し屋1』2巻 p.123, p.127

道場で少年がイチをジィっと見つめるその擬音が、最初はフキダシの中に入れられているが、次はフキダシではなく普通に単体で浮いている。つまり「擬音の台詞化」も選択肢のひとつとしてはあるが、そこに何か特別な意図が込められているのではなく、何となく使ったり使わなかったりする、というのが正確だろう。

しかし、作者の意図とは別に、わたしが「擬音の台詞化」について妄想的に掘り下げて意味を見出すことは可能である。

「フキダシ=人格主体の発話」と捉えれば、「擬音の台詞化」も擬人法と一緒で非-人格に人格性を見出す一種の人格中心主義なのだろうか。

というか、そもそも擬音そのものが、本来50音などの日常言語では表せない音をわれわれ人間が理解し使役できるように無理やり日常言語に当てはめたものであり、ここにも人格による非-人格への帝国主義的側面は見いだせる。

(この擬音のメカニズムは、本来はドレミファソラシドの音階にピッタリ当てはまらなくてもいい連続的な振動数を取りうる音を、人間が扱いやすくするためにピアノの鍵盤などの不連続な音階に無理やり押し込めた過程にも似ている)

個人的ベストシーン

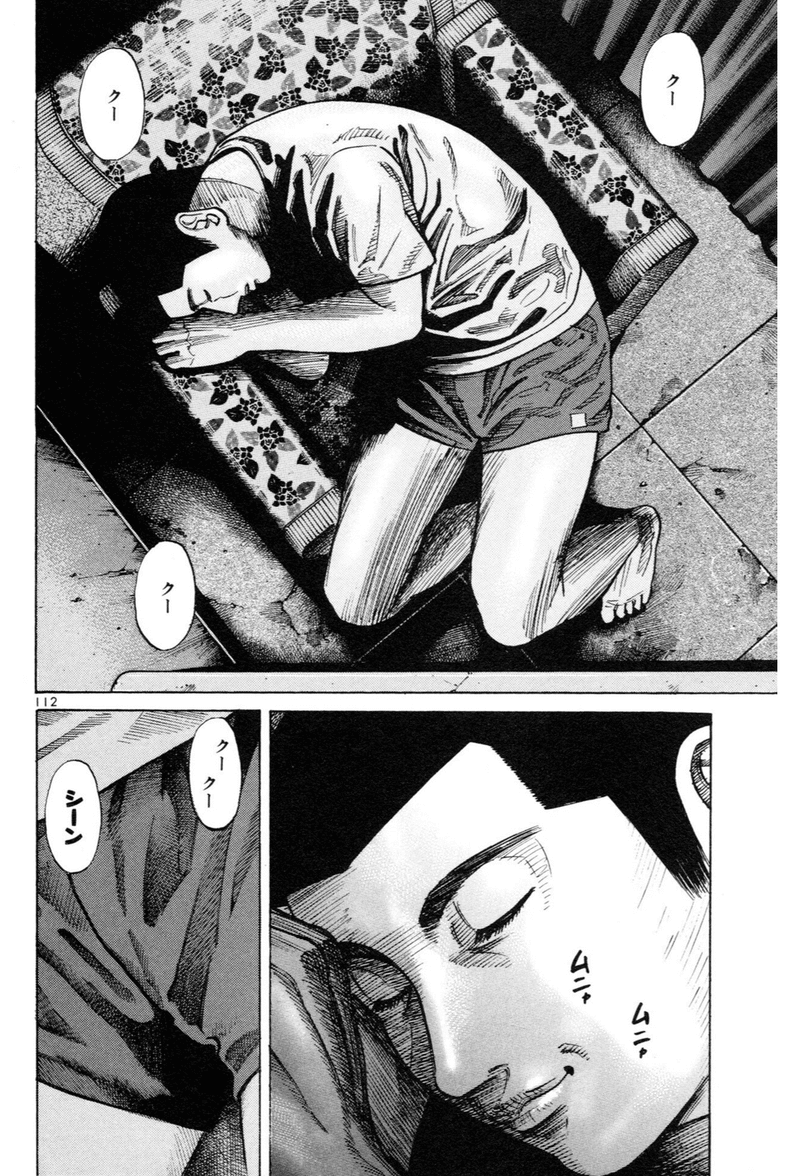

山本英夫『殺し屋1』8巻 p.112

この、ターゲットを殺して射精したイチが気持ちよく眠ってる場面で股間に「シーン」という吹き出しがついてるのが本作のベストシーン(ダジャレではない)

最後の左下のコマは「クー クー」というイチの寝息(れっきとした発話)と、無音を表す「シーン」というオノマトペが同じようにフキダシに入って並んでおり実に滋味深い。そもそも音が鳴っている様子を表すはずの擬音語が無音を取り扱えること自体が画期的な発明であるうえに、ここは単なる無音というよりも、イチが気持ちよく射精したあとで静かに男性器が静まっている様、いわゆる「賢者タイム」のなんとも言えない安堵感、緊張感のなさを表現しているととらえられるため、「いかに気持ちよく射精するか」が大テーマである本作においてこの一コマから伝わってくる魅力は絶大である。

『ファイヤパンチ』『殺し屋1』と、立て続けになかなかハードで読み応えのある漫画を読んだ。どちらも紛れもない大傑作である。もう少し穏やかな話も摂取したいと思いつつ、いまは『寄生獣』を読んでいる。

Prime会員なら1巻が無料らしい。

↑自分が本作を読んだきっかけの人でもある殺し屋1ガチ勢によるガチ論考。必読です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?