ULTRA-TRAIL Mt.FUJI 2023~はじめての100マイルレース完走記(2) 遂にスタート!しかし...

はじめに

「いつかは100マイラーに!」

11年前、近所を走るところから始まったランニングという趣味は、フルマラソン、100kmマラソンを経て、グレートレースで紹介されるようなウルトラディスタンスのトレイルレースに進化し、100マイル(160km以上)の山岳レースを自分の足で完走したい、という夢を見るようにまでなった。

進化するビジョン、成功と挫折、夢の実現までの記録をしたためました。

パート1 準備編

ふとしたきっかけから走ることを初めて、順調に結果を残し、進化するビジョンに従って距離を伸ばしていくが、壁にぶつかり、これからという時にコロナ禍でモチベーションが急降下。そこから、再び100マイルレースへの挑戦を決めるまで。

レースについて

FUJIは2022年まではUTMFと呼ばれていた日本で最も有名な100マイル(約160km以上)レースだ。

https://www.ultratrailmtfuji.com/

富士山の周辺を山々を巡って走る(以前は富士山の周りを一周していた)コースになっており、公式情報では、距離165.3km、累積標高+7,574m / −7,614mにも及ぶ。制限時間45時間以内(自分は第4ウェーブスタートなので44時間15分)にゴールすることが目的だ。

累積標高は登り降りともに7500mを超えるので、富士山2つ分の高さを登り降りすることに等しい。(実際に富士山には登りません!)

これまで自分が走ったことのある最高距離は、2018年 FTR100の102km。そこから、更にフルマラソン以上の距離を移動するのは初めての体験だ。練習不足もあいまって不安しかなかった。

レースの方針

過去のレースの反省を踏まえて、今回は次のようなレース方針を設定した。

1. 100マイルレースではなく、ショートレースの連続と捉える

今回は、ひとつの長い100マイルレースという捉え方ではなく、各区間をひとつのショートレースと捉えて、その連続と捉えるようにした。今回は10区間あるため、10個のショートコースを連続で完走していくことで、理論的には完走できるはずだ。

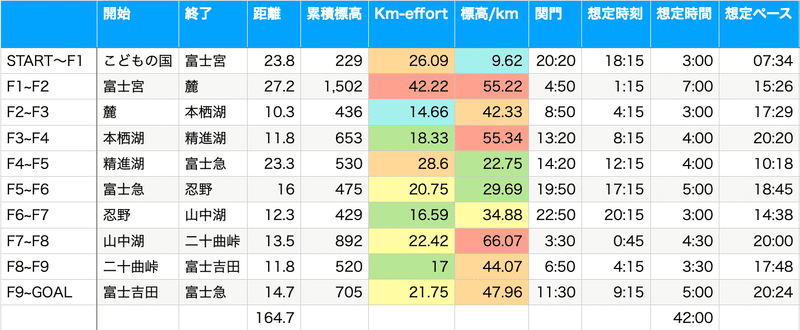

また、各区間毎の距離だけでなく、区間単位で以下の数字も算出してみた。今回事前に算出したのは以下の数字だった。

累積標高

km-effort(ITRAの難易度計算に使われている計算値。km-effort=距離+(累積標高÷100))

完走ペースでの予定時間

これらの数値を元に、どの程度の時間で走ればよいか、その難易度はどれほどかを確認した。ちなみに、各区間の累積標高は、自分でGPXを分割して算出した結果なので、正式な数値ではない。

km-effortでみると、F1~F2の天子山地が飛び抜けて難易度が高く序盤ではあるが要注意となる。この区間は2018年のSTYで走ったことがあるので身に染みている。スタート~F1までと、F4~F5は累積標高は高くないものの、距離が長いのでkm-effort値は高くでている。

事前の準備の時には算出していなかったが、区間ごとのキロ標高(1キロあたりの累積標高(m))という数字も算出してみた。キロ標高でみてみると、km-effort最大値のF1~F2区間も高いが、それ以上にF3~F4、そしてF7~F8が最も高い値となった。一方、km-effortでは高くなっていたF4~F5はキロ標高では低くなっている。

このプロファイルから判断すると、前半のF1~F4と、後半のF7以降がレースの難所だとわかる。ブリーフィングで六花さん、鏑木さんが「前半戦はウオームアップ、F7からが本番」と話していたのは、数字からみてもそのとおりだった。

もちろん、サーフェスの状態、細かいアップダウン、などはこれらの数値には反映されていないため、客観的な区間毎の難易度にはならず、あくまでも目安ではある。

また距離に関しても、165kmという数字は考えず、常に区間単位で考えることにした。目の前の区間に集中していれば、全体の途方もない数字に振り回されることもない。だから「全体で残り何km」ということも計算しないし、気にもしない。

常に「この区間は何kmで、残りどれくらいでエイドまで辿りつくか」という区間にフォーカスしていけばいつかゴールに辿りつくはずだ。区間に集中するとは、心が簡単に折れないための工夫でもある。

2. あくまでも完走目標、前半のペースは徹底的に抑える

これまでの経験で、前半を飛ばして後半失速したり、食べれなくなったりすることがあったので、前半は徹底して抑えることに決めた。「そもそも気持ち悪くならないために、どうすればよいか?」の対策でもある。

上りにペースをあげすぎて心拍が上がりすぎると、全身に酸素を送るため胃への血流が減って、胃の働きが悪くなり、一番恐れている胃腸トラブルが発生する可能性が高い。下りを気持ちよく降りるのは好きだが、前半気持ちよく降りすぎると、後半に一切走れなくなる経験もある。

心肺機能にしろ、大腿四頭筋にしろ、トレーニングを積んでいれば向上できる要素ではあるが、今回は充分なトレーニングができておらず、無理をすると後半まで持たないのは自明と判断した。

そのため、前半は、上りは休憩をとりながら、下りは飛ばさず飛び降りず進むことを徹底することにした。フルマラソンと一緒で、他者のペースに巻き込まれずに、自分のペースを徹底して守ることで、なんとか初めての100マイルレースを完走する作戦だ。タイムは度外視、制限時間を目一杯使って完走する。

前日受付

前日受付は、ゴールとなる富士急ハイランドのコニファーフォレストで行われた。前日に愛媛から実家のある埼玉に移動し、新宿からバスで移動しようとしたが、高速バスが満席で乗れなかった。乗れるバスを待つと、受付に間に合わないことが発覚、甘くみてました!!

仕方ないので、電車で富士急ハイランドまで移動したが、想像以上に時間がかかり到着は16:00を過ぎてしまった。

ようやく富士急ハイランドに到着して現地に向かった。天気が良く富士山が綺麗に見えたのはテンションが上がったが、受付待ちの列が物凄く、1時間以上かかると周囲では騒いでいた。

ホテルに向かうツアーバスの予約をしていたので、18:00までに受付が終るのかが気になって仕方なかったが、途中でバス予約の人を優先的に受付してくれたので、なんとかバスの時間までに受付を終えてホテルに移動することができた。本来なら受付の後に色々なブースを回ってグッズを買ったりしたかったが、そんな時間は1ミリもなかったのが心残りだ。

富士市のホテルに宿泊したので、富士急ハイランドから1時間以上かかった。レース当日はFUJIのスタートが15時過ぎなので、午前中からゆっくり過ごすことができた。ホテルの近くに薬屋やコンビニもあったので足りないものを購入することもできた。

大抵のトレイルレースは早朝スタートなのでいつもバタバタで睡眠不足のイメージがある。午後の遅めスタートは、走る側からすると嬉しいということに気づいた。(ただし主催者側は夜通しは大変)

スタート直前

ホテルから再びバスで、スタート地点の「富士山こどもの国」に向かった。ここで初めて愛媛から参加しているトレラン仲間に会うことができた。

皆さん、昨年のUTMFや広島湾岸トレイル(100kmクラス)を完走している方ばかりだ。それに引き換え自分は、この3年で完走したのは昨年の鬼ヶ城ピークストレイル(50km)のたった1回だけ。スターティングブロックも皆さんウェーブ1〜3であり、自分は一番後ろのウェーブ4スタートで、後ろから追いかけることになる。

また、IT業界のトレラン仲間の井原さんにも数年ぶりにお会いした。井原さんは、コロナ禍以前にアメリカの100マイルレースを何度も完走しているし、UTMBの姉妹レースのTDSも完走しているツワモノだ。同じ第4ウェーブスタートだったので、初めての100マイルレースの前にリラックスして話ができたのはとてもありがたかった。

第1ウェーブスタートの時の盛り上がりは、数年ぶりにフルコースを開催できる開放感に溢れてていた。

UTMFは昨年コロナ明けで開催されたのだが、雨の影響で本コースを回避したショートカットコースとなった。距離としては100マイルに足りておらず、更に難所の天子山地を迂回したため、昨年参加した方々は一様に「99マイルで本当のUTMFじゃない」と洩らしていたのを思いだす。

ランナーと主催者共に、本来のコースで開催し走れることを、楽しみにしていた想いが伝わってきた。

FUJIのテーマ曲である「Out of This World〜遙かなる旅〜」の生演奏、鏑木さんのメッセージを聞いて、FUJIはやっぱり日本のトレランのお祭りなんだなぁと改めて感動した。

第1ウェーブがスタートし、15分毎に続いて第2ウェーブ、第3ウェーブとスタートとした。愛媛の仲間を見送った後、15時15分、最後の第4ウェーブで自分のスタートとなった。リラックスしすぎて緊張感が全くない。ああ、果たして完走できるのだろうか?

スタート〜F1(富士宮):凄い渋滞

スタート地点から、F1までは下り基調のコース。まだ元気でつい飛ばしてしまいがちなので、周囲に流されて飛ばしすぎないようにした。

林道からトレイルにでた途端に大渋滞になり、まったく進まなくなって立ち往生した。

どれくらい進まなかったと言うと、あまりに進まないため、足元の植物観察をしていたくらいだ。最終的に完走ペースの記録より26分もオーバーしてしまった。

飛ばしていないので体力は余っているが、さすがにこのペースは遅過ぎるかも?胃腸も今の所は問題なく、道中はナッツ類や乾燥果実を食べて進んだ。

エイドに到着寸前で、富士山が見えた。ここまでは天気がよく、何度か富士山を眺めることができた。これから夜に入っていくので富士山とは一度お別れ。明日も晴れているといいな。

F1エイド到着は18:40を越えていた。早速水の補給をして、エイドで提供してくれていた補給食を頂いた。ここから夜間パートにはいるので、レインウウェア、ヘッドライト、点滅ライトを装着して次の天子山地に向けて出発した。

F1〜F2(麓):上からも下からも…

F1からは天子ヶ岳を登り、長者ヶ岳を経由して熊森山に向かい、そこから下るコースだ。プロファイルを見てもわかるように前半の難所であり、2018年のSTYではこの区間で飛ばして胃腸トラブルになり崩れた苦い思い出がある。今回の目標は「ゆっくりトラブル起さずに進む」ことだ。

当初の予定通り、登りパートは心拍数を確認しながら進んだ。登りで心拍が160を超えたら、一旦立ち止まり140台に落ちるまで休憩をとるようにした。登るペースは落ちてしまうが、できるだけ胃腸トラブルを遅らせたいので休憩は徹底した。先は長いので、あまりタイムを気にしすぎても仕方がない。

予想外だったのが、途中からお腹の調子が悪くなってしまったこと。夜になったので気温低下や雨対策としてレインウェアを羽織っていたのだが、途中から何度も便意に襲われた。

最初はただ単に「お腹の調子が悪いなぁ」という認識だった。この時点でお腹が冷えたせいだということに全く気づかなかった。お腹を温めるAlpha haramakiはドロップバッグに入れてあるので手元にはなく、保温ウェアを着るほど寒くもないので身体を温める発想もなかった。これまで冬のレースの時に冷えでお腹をくだしたことはあったが、今回は寒くなかったため気づかず盲点だった。

なんとかトイレをエイドまで我慢しようと思ったが、結局耐え切れず、途中横道にそれて携帯トイレを取り出して用を足すことにした。用を足していたときに、はじめて「ああ、お腹が冷えたからか!」と気づいた😅 これで10分以上時間を費やした。

用を足してひとまず落ち着いたので、コースに復帰して黒森山から右に曲ってスリッピーな下りを進んだ。火山灰由来の黒土はとても滑りやすく、雨天時に回避するのも納得するほど急だった。

「滑る滑る、危ない危ない」

そんな声を掛けながら、なんとか下って林道に降り立った。今回は後半に足を残しておきたかったので、トレイルではちょっとした段差でもできるだけ飛び降りずに歩いて降りた。林道に出ても、走らずに極力速歩きで進むようにした。

ここまで徹底したのは、2018年のFTR100で、後半下りを全く走ることができなくなり、何十人に抜かれてしまった体験があったためだ。

レース開始から8時間が経過した。少しでも胃腸の調子悪化を防ぐために、大正漢方胃腸薬を飲んだ。服用は1日3回までなので、それ以降は8時間以上間を空けて飲むようにした。

どんなに注意しても..

それほどまで、ペースの抑制を意識し慎重に進んだにも関わらず、やはり途中で気分が悪くなってしまい、食べ物を受け付けなくなってきた。無理に食べ物を口にすると吐き気がして戻しそうになる。

こんなに注意していたのに、結局こうなるのか…

と軽く絶望した。

F2麓エイドに到着したのが4/22の夜中2時5分。名物の富士宮焼きそばをなんとかゆっくり噛んで飲み込んだ。眠気対策のために、二週間カフェイン断ちをして当日に望んだので、満を持してエイドでインスタントコーヒーを頂いてカフェイン摂取完了。これからの夜に眠気がこないことを祈る。

新しい携帯トイレをもらい、エイドのトイレに籠ってしっかり出るものはすべて出してスッキリして出発した。

ここまで完走ペースから1時間近く遅れているが、まだ全体の1/3にも到達していないので焦らず進むことにする。

F2~F3(本栖湖):夜明けの真実を知る

実は、F2からF3本栖湖への道のりの記憶があまりない。覚えているのは、夜明け前の4時45分頃、まだ暗いうちに鳥のさえずりが聞こえはじめてきたこと。鳥は夜明け前に起きてさえずりを始める。そのさえずりがどんどん増えた後に夜が明けてくることに感動した。

朝は太陽ではなく、鳥が教えてくれる。この事実を知った。

その時、無性にその場に立ち止まって小鳥のさえずりを聞いていたい衝動にかられた。今回はレースなので立ち止まることは諦めたが、この時、目的地に移動するだけでなく、その道中をゆっくりと時間を気にせず楽しみたい、という自分のニーズに気づかされた。自然と一体となってその場に溶け込みたい。。。

後ろ髪をひかれながらも前に進み、F3に到着したのは4/22 朝5時過ぎ。エイドではおまんじゅうを配っていたが、気持ち悪くてその場で食べることができず、荷物に入れて後で食べることにした。

ランナーの方が誰かと一緒に写真を撮影していたので、よく見たらトレラン界のレジェンド石川弘樹さんだった。後で写真を撮ってもらおうと思い、水を補給しに行って戻ってみると、石川さんの姿が見えなくなっていた。残念だが仕方なく前に進むことにした。

F3~F4(精進湖):胃からのメッセージ

F3本栖湖エイドで、実はひとつ失敗をしてしまった。持参したメダリスト(1L用)でメダリストウォーターを作ったが、濃すぎて飲めなかったのだ。作った時点で味を確認すればよかったのに、混ぜて確認せずにエイドを出発してしまったためだ。結果として1リットルの水分のうち、飲めないメダリストウォーターで半分を埋めてしまった。以降この区間は水切れの恐怖と戦うことになる。

エイドを出てすぐに登りが続くこの区間は、距離は短いながらもなかなかハードだった。キロ標高は全区間中で2番の55.34m/キロ。夜が明け、明るくなった山中を、右手に時折みえる本栖湖を横目に前に進んだ。

胃からのメッセージを受け取る

途中、固形物を少しでも食べようと、少量をよく噛んでその後無理やり飲み込む。しばらくすると吐き気がして戻してしまう、これの繰り返し。ジェル系の場合は、無理やり流し込むと、食べたものは戻さないが必ず吐き気はした。唯一抵抗なく口に入れられるのは水だけだった。しかし、その水もメダリストウォーターが飲めないので500mlしかない。

この時、胃が食べ物を完全に拒否している、と感じた。その後、更に感じて受け取った胃からのメッセージは「好きなものを食べたい」だった。

普段は甘いものはそれほど食べないのに、レースだからといって甘いものを中心に補給食を構成した。「そうしなければならない」という理由で食べ物を選んでいた。しかし胃からのメッセージを感じて「普段食べていないものを、無理やり食べされられるのは、嫌なんだ」と受け取った。

「レースだから」と理由をつけて食事の内容を変えるのでなく、普段から食べ慣れているものを食べるようにすればよかったのではないだろうか?そんなことが頭に浮べながら先に進む。

途中、逆さ富士が見れる中ノ倉峠の展望台にも立ち寄ったが、残念ながら天気が悪く富士山は見えなかった。

2つめのピークのパノラマ台で視界が広がる。青木ヶ原樹海、西湖、精進湖、本栖湖が見れる絶景だ。ここでも残念ながら富士山はみえなかった。

パノラマ台を下り、F4精進湖エイドに到着したのが4/22 9時過ぎ。精進湖エイドは、2018年のSTYで訪れた時に何も飲食できずに時間切れでDNFした場所だ。この先に向うことが2018年の自分を超えることだ。なんとか先に進めそうだ。

相変らずお腹の調子が悪いので、エイド到着してすぐにトイレに駆け込むが、固形物を食べていないのでゼリー状の滑らかな便しかでなかった。

エイドでは、田舎雑炊を配ってくれていたが、全部食べれる気がせず半分の量にしてもらった。恐る恐るよく噛んで飲み込んでみると、なんとか食べることができた。温かく、甘くなく、ダシの効いた食べ物はとても有り難かった。

配られていたジャムパンもひとつ頂いたが、こちらもかろうじて食べることができた。わずかではあるが、固形物を口にすることができたので、希望の光が少し見えた気がした。

前回の服用から8時間以上が経過したので、2回目の大正漢方胃腸薬を飲んでみた。あまり効いている感じはしない。

一度出発したが、水の補給を忘れていたのに気づき、あわてて戻って濃すぎて飲めなかったメダリストを捨ててフラスクに新しい水を入れて出発した。

F4~F5(富士急ハイランド):ロードを頑張るも…

精進湖エイドからF5富士急ハイランドまでは、だらだらと登るロードが続く。多くのランナーが歩いていたが、富士急ハイランドのIN関門時間が迫っていたので、できるだけロードは走ってペースアップした。

他のエイドと比べ、F5の関門は制限時間が厳しくなっており、多くのランナーはここでDNFを余儀なくされる。これはより厳しい後半パートの足切りの意味も兼ねているのだろう。区間距離も20kmを越えるため、あまりゆっくりしていると関門に間に合わない。

幸いにして、ダラダラ続くロードは、無理に足を抑える必要もないのでそこそこ元気に走ることができた。

関門が迫る…時間との戦い

なんとか富士急ハイランドについたのが4/22 13時54分。エイドのOUTの関門が14:30。残り30分ほどなので、思ったより余裕がない。

受け取ったドロップバッグに、着替え、食料、携帯バッテリーなどを入れておいたのだが、時間がないので、シャツだけ着替えて、食料を詰め替えつつ、その場でおにぎり、みかんゼリー、豆乳、あらかじめ溶かしておいたモルテンのドリンクを摂取した。

おにぎりは、噛んで飲み込むまでが一苦労だったが、みかんゼリーや豆乳は、胃の抵抗感が一切なく、するっと飲み食いできてとても驚いた。やはり食べたいものを食べるのが一番なのかもしれない。

これまで持ってきた自作の補給食(発酵あんこ、発酵みそ)や市販のプロテインバーなどの固形食はこの後も食べれる気がしなかったのでドロップバックに戻した。せっかく作ってきたけど、食べれないのでは仕方がない。その結果、携帯する食料は、ゼリー系、ジェル系、わずかの固形物のみ。果たしてこれで最後までいけるのか?

また、前半にお腹の冷えで苦しめられたので、Alpha haramakiを腹部に装着した。これでもう、お腹は冷えないはずだ。

他にも、靴下を代えたり、ワセリン塗り直したり、装備の確認をしたり、後半に向けての準備をしたかったが、時間に追われていたので諦めて、そのままOUT関門10分前に出発した。

さて、FUJIは前半はウォームアップ、ここからがFUJIの本番と言われる後半パートに入る。果たしてどんな困難が待ち受けているのだろうか?

パート3に続く…

皆様のサポートによって、より新たな知識を得て、知識と知識を結びつけ、実践した結果をアウトプットして還元させて頂きます。