2024.06.02 UEFA Champions League 2023/24 決勝 レアル・マドリーvsドルトムント

・はじめに

おはようございます。こんにちは。こんばんは。

これから世界で一番強いチームの話をします。

以下、スタメン。

下部組織のフラン・ゴンザレス、マリオ・マルティン(とジェレミー・デ・レオン)を含めた25人全員を連れてウェンブリーに乗り込んだマドリー。

怪我のアラバとチュアメニは起用できず、直前でインフルエンザを患ったルニンの状況が怪しいこともあり、キックオフ2時間40分前に発表しても問題ないレベルには予定調和なスタメンに。

復帰後も変わらず世界最高GKのクオリティを証明してきたクルトワが最後尾。

カピタンのナチョと今季影のMVPリュディガーがCBコンビを組み、SBは鉄板のメンディとカルバハル。中盤はマドリーでのラストダンスとなるクロースとそれを隣で支えるカマヴィンガに、運動量で攻守両面の核を担うベリンガムとバルベルデのラインナップ。

前線はヴィニシウスとロドリゴのブラジルコンビで臨む。

ドルトムントも順当な選手が名を連ねる4-1-4-1。

今大会No.1CBとも言っても過言ではないパフォーマンスを見せてきたフンメルスはラスボスに相応しい高い壁。

技術に優れたサンチョと快足アデイェミの両翼に、ブラント&ザビッツァーの2列目コンビが厄介。

最前線では大型FWフュルクルクがターゲットに。

・試合内容

・握りたかった主導権

中立地での一発勝負において「如何に自分達のペースを手繰り寄せるか」は極めて重要なファクター。

開始早々ヴィニシウスが突破を仕掛けた後、サポーターを煽ったシーンは、初手で流れを引き寄せるための振る舞いとして確実にマドリーが狙って実行したプレーであり、実際サポーター方向へ仕掛けられるよう試合前のコイントスでナチョはエンドを変えている。

マドリーのこの日のプランニング、それは頭から主導権を握ること。

それを踏まえてまずは両チームの概要を大まかに把握する。

○レアル・マドリー

【非保持】

・「4-4-2型をベースにハイプレスを志向」

→ヴィニシウスとロドリゴの2トップは相手CBをチェック、中盤4人は後ろのスペースをぼかしながら対面の相手に圧力をかける。

・「メンディとカルバハルは対面SHを1対1で抑える前提のもと、積極的に前進」

【保持】

・「ベリンガムは中央へ移動、合わせてヴィニシウスが左大外へ流れる等、左サイドは流動的に」

・「ロドリゴは前線で奥行きを担保しつつ、時にはヴィニシウスに近づいて連携を図る」

・「右サイドはカルバハルが大外の幅を担保し、バルベルデが内側でファジーな位置取り」

・「クロースが斜め又は中央に降りてボールを受ける」

・「カマヴィンガは相手の中間ポジションとなるピッチ中央でボールを引き取る」

○ドルトムント

【非保持】

・「非保持は4-1-4-1型をベースにミドルブロック形成を志向」

・「ザビッツァーとブラントを前に押し出した4-4-2型へ変容しつつミドルプレスを適宜敢行」

→運動量にも特徴を持つ右IHのザビッツァーが主に前進タスクを担い、クロースを監視。

・「マドリーのCBは基本的に放置」

・「ミドルプレスで耐え切れなければチーム全体で素早く帰陣しローブロック形成」

【保持】

・「4-1型と3-2型のビルドアップを併用」

・「大外の幅の担保はRSBリエルソンとLSHアデイェミ」

・「ショートパスのビルドで揺さぶりつつCBからDFライン裏へロングボールも狙う」

・「スペースを見つけて素早く展開しつつ縦に速い攻めを狙う」

ざっとまとめると「ハイプレスで主導権を握りに行くマドリーvsミドル~ローブロックからのカウンターでCBのキック精度と縦への速さを活かしたいドルトムント」の構図で試合は幕を開ける。

しかし、思惑とは裏腹に前半のこの構図はドルトムントペースで進んだ。

最初に触れておきたいのがザビッツァー。

サンチョやアデイェミ、ブラントあたりに目が行きがちなドルトムントの面子の中で、伏兵的な存在の彼にマドリーは手を焼いた。

前半5分に自陣への前進を許した上図のシーンはこの試合のマドリーのプランと構造の穴を突くプレー。

自陣最終ラインで繋ぎながらベリンガムやクロースを引き付け、右SHサンチョを使ったレイオフでメンディも釣り出す。

メンディの背後に出来たスペースへ侵入したザビッツァーへスルーパスを流して一気に局面を打開。

マドリーの選手達をおびき寄せつつ、前がかりになる背後を可動範囲の広いザビッツァーで狙い撃ちといったアプローチは至極真っ当。

非保持でもザビッツァーはクロースの監視役という重要な役割を担っており、攻守両面でドルトムントを支える厄介な選手であった。

もう一つ、ドルトムントが虎視眈々と狙っていたのがフンメルスとシュロッターベックの配球能力を活かした裏へのロングボール。

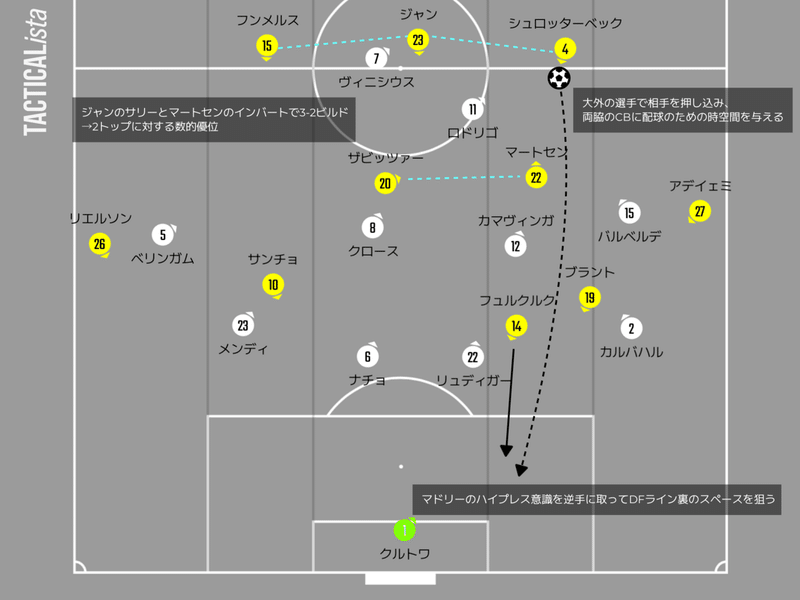

このプレーを生み出すための土台として、普段の試合でもドルトムントが取り入れていた3-2型ビルドアップがある。

最初に全貌を表した前半13分のシーンを例に。

ジャンがCB間に降りる動きで3バック、マートセンがインバートしてザビッツァーの隣でドブレピボーテとなり、3-2のビルドアップ陣形を形成。

これにより「①マドリー2トップのプレスに対する後方の数的優位の確保」、「②ザビッツァー&マートセンで対面のクロース&カマヴィンガの牽制」といった状況を創出。

大外アデイェミ&リエルソンによるベリンガム&バルベルデ押し込みとの合わせ技で両脇CBに時空間を与える。

そうやってシュロッターベックが悠々とフュルクルクへロングボールを通したこのシーンは、まさに準決勝でPSGが喫した失点を想起させるドルトムントの明確な武器。

マドリーがこの日ハイプレスを用いた理由の一つにはドルトムント2CBの配球能力を警戒していたこともあるはず。

しかし、気まぐれなブラジル人2人が試合の中で可変を繰り返す相手のビルドアップに即興で対応し続けろと言うのは流石に酷。

前半20分にもヴィニシウスがプレスを緩めたタイミングで前進されたフンメルスからアデイェミへのロングスルーパス一本でピンチを迎える等、ドルトムントの狙いをうまく阻害することができなかった。

反対にマドリーの攻撃に目を移すと、ザビッツァーの監視下となる左斜め後ろではなく、CB間にクロースが降りて相手の守備基準を迷わせる工夫や、放置されるリュディガーといった安定した後方発射台から放たれるサイドへの大きな展開を軸に組み立てられるシーンは多く見られた。

展開先の左サイドでは、問題なくヴィニシウスが対面の相手に質的優位を取れることをマドリーが最初の段階で把握。

そして右サイドへの展開、カルバハルが上下動するサイドで生じるアデイェミとマートセンのマークの受け渡しの隙を逆手に取り、バルベルデが活用する右HS(ハーフスペース)の攻略は糸口になるように見えた。

しかし、肝心のサイドの優位性を活かしたゴールへの道筋が見えず、かと言ってドルトムントのブロック強度を前にライン間勝負も冴えないといった問題が顕在化し、決定的なシーンは然程作れず。

意気揚々と用意したハイプレスでは想定していた効果を得られず、逆に冷や水を浴びせられるようなシーンが重なった前半。

しかし、カルロとダビデのアンチェロッティ親子がこの展開を黙って見過ごすわけがなく。

後半の修正でマドリーは徐々に息を吹き返すことになる。

・二度のモデルチェンジを“ピッチ上で”実現させるかつての切り札達

後半開始からマドリーはプランを修正。

まず目立ったのは非保持の姿勢。

前半の4-4-2から、ヴィニシウスが左大外を埋めてロドリゴが1枚最前線に残る4-5-1の形に。

大枠では4-5-1へポジションバランスを変更したものと捉えられるが、守備において特にこの差配の変化自体はそこまで重要ではない。

肝要は相手の狙いとストロングポイントを潰すこと。

つまり撤退によるDFライン裏スペースの圧縮である。

まずは再三突かれたDFライン裏のスペースを圧縮するために、全体の重心を落として受け止める姿勢。

相手のビルドアップにあまり制限がかけられなかった感覚を身をもって体感できた分、別角度からのアプローチで相手の計画と武器を潰しにかかる。

実際、前半で何度か見られたDFライン裏へのスルーパス一発でピンチといった悲惨な事象は無くなった。

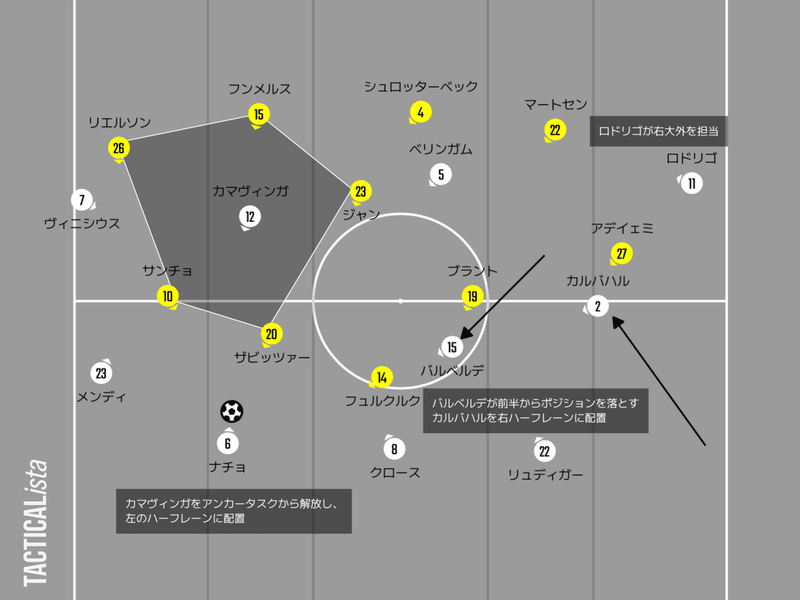

そして後半57分あたりを契機に今度はロドリゴが右サイド大外にポジショニングする2度目のモデルチェンジが目立つように。

上で述べたバルベルデとカルバハルで見つけた右サイドの糸口。

ここにロドリゴの突破力を加えてドルトムントを更なる混乱へ陥れにかかる。

前半で大外の幅を担保していたカルバハルはより位置取りに自由度を増し、右ハーフレーンやボックス内への侵入まで試みる。

サイドを上下動する体力と勤勉さはアデイェミの長所であるが、内側に走ってくるカルバハルの対応には流石に迷いが生じる。

そんなカルバハルの動きが相乗効果を生み出して解放されたロドリゴは、後半64分のシーンのように右サイドからの仕掛けで脅威に。

ドルトムントがSHにマンマークタスクを担わせるが故の、どこからマーク受け渡すのか問題はこの試合1つマドリーの狙い目であった。

そして、もう一つ見逃せないのがしれっと左ハーフレーンを主戦場にしていたカマヴィンガ。

平易な表現に改めるとアンカーからインサイドハーフへタスクを変容させていた。

実際に後半58分にアンチェロッティはテクニカルエリアギリギリまで出てきてカマヴィンガに左ハーフレーンでの細かい位置取りを指示している。

ヴィニシウスが非保持でも大外を担当したこと。

それは守備的な意図ではなく、攻撃に移行した時そのままスムーズに左サイドを攻略できるよう、初期配置を調整することに主眼が置かれていたと個人的には推察する。

そしてヴィニシウスに大外で仕掛けさせる分、そのサポーターとして白羽の矢が立ったのがカマヴィンガであった。

その役割はベリンガムでいいのでは?とも思えるが、どちらかというと彼にはターゲットマンとしての役割を振りたかったのであろう。(後半68分のシーンのようなイメージ、つまりヴィニシウスからのインスイングクロスの的。)

カマヴィンガが前に出た分、バルベルデが後方でボールを引き取る全体バランスの取り方も抜群。

カマヴィンガの立ち位置をはっきりさせることで、ジャンの脇となる左右のハーフスペースに選手を配置する意識もチーム全体で高まっていった。

「大外でブラジル人コンビが脅威を与えて横幅を広げる→広がった相手選手間を利用してジャンの脇となるハーフレーンに人を送り込む→ハーフレーンから相手IHの背中を取って意識させることで自軍ビルド隊へのプレスを牽制」といった具合に後半の修正でマドリーは次第に試合を支配していく。

両サイドの火力はそのままに、ピッチ上様々なエリアで脅威を与えながら徐々に自分達のゲームに持ち込む素晴らしい修正であった。

前回優勝時のCL、カマヴィンガとロドリゴが途中出場から流れを変える姿は記憶に新しい。

そんな彼らが”スタメンとしてピッチ上で”役割を変容させ、2年前と同じようにチームに齎した貢献は、改めて過去と重ね合わせた時、彼らの成長を証明するのに十分なものとなった。

・笑うエース、偉大なる精密機械、6度目のファイナルを知る男

0-0でスコアが動かず、緊張感の漂う時間が流れる中、たった一人、試合を楽しむように再三圧倒的な質的優位を誇ったヴィニシウス。

無から何かを生み出すクオリティは圧巻で、この日ボールを持って仕掛ける度に対面の相手をきりきり舞いさせていた。

日々向上し続ける視野とキックレンジで逆サイドへの展開も担うといった今季の上積み要素はこの試合でも発現。

前述のカマヴィンガのタスク変更の恩恵を受けつつ、持ち前の継続火力を活かして時間が経つにつれて更に輝きを増していく。

後半58分、68分と立て続けに左サイドから送るインスイングクロスでチャンスを創出したかと思えば、今度は後半72分に左サイドを抉り込み、リエルソンの股を抜くプレーで観客を大いに沸かせる。

そしてその直後のCKで試合が動くことに。

Vini in the Champions League final... 😁#UCLfinal pic.twitter.com/5JzVRIYLK9

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2024

後半75分、クロースが放ったCKは美しい弧を描き、ニアのカルバハルの頭にドンピシャ。

左コーナーアークからニアという軌道はこの日クロースが執拗に狙い続けたエリア。

単純な高さでは分が悪いことを理解し、ドルトムントのゾーンとマンマークの併用守備に生じた空きスペースを突く。

後半48分にも同じような形でカルバハルがヘディングシュートに持ち込んだフラグのようなシーンもあったことから、恐らくこのゴールはスカウティングの賜物であろう。

それを具現化するクロースのキック精度は言わずもがなであり、できればあと数年観ていたいものだが、それももう叶わないと思うと寂しさが募る。

今日のイレブンの中で、唯一マドリーの選手としての6度目のCL決勝スタメンを勝ち取ったカルバハルが得点を決めた事実にも胸が高まる。

やはり最後の最後で頼れるのはカンテラーノである。

Carvajal rose highest 😤#UCLfinal pic.twitter.com/9UWUKWZNyY

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2024

待望の先制点は選手達の背中を押し、チームに更なる勢いを齎した。

後半82分にはマートセンのミスを誘ったところからベリンガム→ヴィニシウスとパスを繋ぎ、ヴィニシウスが狙ったか狙ってないのかよく分からない見事なエジルキックでダメ押しの追加点。

Vinícius Júnior: the first Brazilian to score in two different finals 🇧🇷#UCLfinal pic.twitter.com/RfbNzlH93n

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2024

個人で幾度もチャンスを創出していたマドリーの背番号7が奪った大きな追加点はマドリディスタに勝利への具体的なビジョンを描き、背番号8番が両の拳を天に突き上げ、エンブレムを指差してピッチを後にする姿はそれを更に確信的なものにした。

マドリーはクロースとベリンガムを下げ、モドリッチとホセルを投入。

ゲームコントロールとボックス内の怖さは維持しつつ、最終盤の戦いに向け万全の体制を整える。

後半87分には、代わって投入されていたマレンのクロスからフュルクルクに一度ネットを揺らされ、肝を冷やすがこれはオフサイドの判定。

後半ATにはピッチサイドでなかなか試合に入れず、苛立ち挙動不審になっていたミリトンを投入。

ミリトン復帰後のマドリーが副産物的に手に入れていた5バックオプションで逃げ切りに向けてクラウチングスタートを切る。

最後はついでにバスケスまで送り込む徹底的に堅い采配で試合をクローズ。

そのまま2-0で勝利し、15回目の欧州王者に。

・まとめ

強者として用意してきた策は黄色と黒の壁を前に空転。

逆にそれによって自分達の首を絞める自業自得の展開に。

しかし、それすら試合中に結局乗り越えてしまうのが真の強者たる所以で、名将アンチェロッティの采配によって息を吹き返して行く様は痛快であった。

試合の流れを変える選手の技術とメンタリティは圧巻で、クロースがまさに正確無比に狙い続けたエリアに呼応するように飛び込んだダニエル・カルバハル・“ラモス”の一発で膠着を打破し、紛れもないマドリーのエースが試合を決定付ける追加点をあげてバロンドールへの道を駆け上がる。

7年前のカーディフの地を思い起こさせるエモーショナルな瞬間に心を打たれた者たちによって、トニ・クロースという稀代のマエストロが最後のピッチにお別れを告げる姿は今後永遠に語り継がれていくのであろう。

15回目のCL優勝という途轍もない記録を残し、充実の23-24シーズンは幕を閉じた。

・おわりに

このnoteを書いている最中にエンバペの加入が発表される等、マドリーは既に16回目の優勝を見据えて歩みだしている。

来季もまた楽しく応援できたら嬉しいですね。

稚拙な文章、お読みいただき誠にありがとうございます。

感想は以下の質問箱でも募集しておりますので、宜しければ。

※画像はTACTICALista様、ルーカス・バスケス公式アカウント様を使用しております。