掛軸 十六幅目から二十幅目

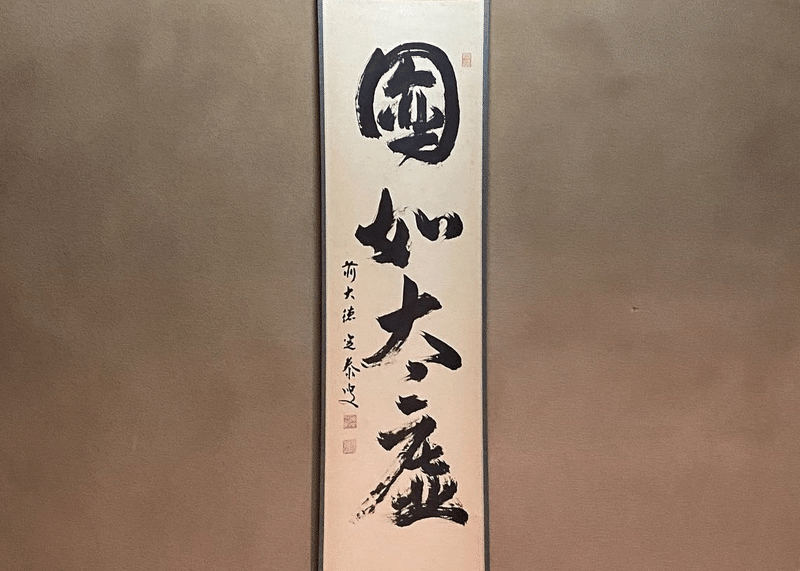

十六幅目 圓同大虚無欠無餘

圓なること大虚に同じ、欠ること無く餘ること無し。

太虚は大空・宇宙を意味します。

円は宇宙と同じで欠ける事なく、余ることも無い。

欠けると言うことは、必要としている。

余ると言うことは、必要としていない。

そのどちらもない。

必要という考えすらない。

それが宇宙であり、円である。

という深い解釈もあります。

「圓同大虚無欠無餘」

十七幅目 竹上下節清風起

1年の節目に門松で竹を飾り、上半期下半期の節目には七夕で竹を飾ります。

日本の風習に竹は必要不可欠ですが、少しずつ文化離れが進み、竹の節目も知らない方々がいるそうです。

竹を知らなければ、清風も感じられないですが、それを伝えるのが文化かも知れません。これを節目に知って頂きたいですね。

「竹上下節清風起」

十八幅目 唯吾知足

龍安寺にある蹲が有名で、四文字のそれぞれにある「口」を重ねたデザインになっています。

知足とは足るを知ること。自分の身分をわきまえて、それ以上の事を求めないこと。満足すること。

唯吾知足

私は、満ち足りていることだけをしっている。

不満を感じず満ち足りた心を持つことが大切だということです。

「唯吾知足」

十九幅目 諸悪莫作衆善奉行

軸を見ると難しく感じるかも知れませんが、

悪いことはするな、良い事をせよ。

という意味です。わかりやすいと思います。

内容も3才ぐらいの小さな子でもわかります。ですが、その通りできるのか…80才を超えた翁でも難しいかも知れません…

善いことをする、悪いことをしない、それが仏教の極意であることは皆知っているが、そのとおりできる人は稀である。

南方録に、こんなエピソードがあります。

利休は茶の湯の極意を聞かれ

「夏はいかにも涼しいように、冬はいかにも暖くなるように、炭は湯の沸くように茶は服の良きように、これが秘伝のすべてです。」

と答えました。

聞いたものは

「それは誰もが解っていることです」

と返します。

利休は

「それならば、その心得が出来た茶を見せて下さい。客にまいり、あなたの弟子になります。」

と返しました。

そこに笑嶺和尚がいまして

「利休が言ったことはもっともである。『諸悪莫作 衆善奉行』と鳥窠和尚が答えられたことと同じである。」

と言いました。

どうぞ、今日も、涼しさのあるお茶を。

「諸悪莫作衆善奉行」

二十幅目 本来無一物

本来、何もない。

空っぽである。

物に囚われてはいけない。

欲もいらない。

五欲という言葉があります。

色・声・香・味・触の五境。

それを感じる五感。

この五つが引き起こす欲望を五欲といいます。

欲はいらないでしょうが、

五境・五感は必要では?

必要という感覚は欲ですね。

「本来無一物」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?