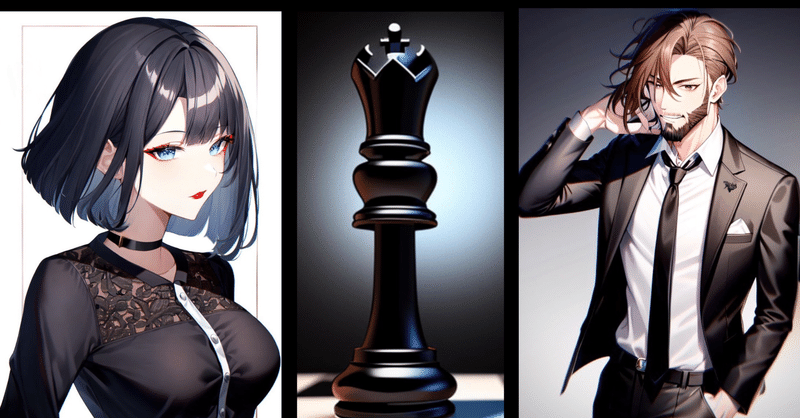

【ハードボイルド】カレン The Ice Black Queen 第八話

→第七話へ

♦︎あらすじは第一話をご覧ください

天才少女の軌跡

「彼はしつこいストーカーよ」

カレンは二人の警官の護衛付きで個室にいた。俺と警部補の顔を見た途端に、ナイフで手を切っただけだから、もう家に戻りたい、いつまで病院にいなければならないのかと訴えた。そのカレンにエドワードについて聞いたら、予想通りの答えが返ってきた。

「ずうっと付き纏われてるの」

「いつからだ」

「半年前ぐらい」

それは変だ。トーナメントでエドワードがカレンに負けてすぐじゃないか。負けたのは自分が悪い。それなのにエドワードはカレンを逆恨みした。

「エドワードは君を憎んでいたはずだ」

「そうね。そうよ」

「憎しみが急に愛情に変わったのか?ずいぶん勝手な男だな」

「わたしに聞かれても困るわ。いずれにしても迷惑な話よ」

憮然とした顔になる。普段はクールな氷のブラッククイーンにも疲れの色が見える。質問を変えよう。

「エドワードを襲ったのは若い女性だそうだ。彼の証言によれば、昨日、暴漢に襲われた俺に救急車を呼んでくれた女の子と同一人物だと思われる」

「えっ」

「その子は君に付き纏っていたとエドワードは言った。ストーカーでもないとできない証言だ。彼が嘘をつく理由もない」

「…」

「あなたに付き纏っている若い女とは、いったい誰なんです。心当たりがあるのでしょう」

警部補が会話に割って入る。彼女はその質問には答えないだろうという俺の予想は外れた。そしてその答えは意外なものだった。

「エミリ・フィツジェラルド。わたしの娘です」

さすがのベテラン警官も驚いたらしい。俺も同様だ。だが、と考える。

別れた夫とカレンの間に子どもはいなかった。仮にいたとしても年齢が合わない。あの女の子は二十歳ぐらい。俺は十七歳と読んだ。ガルシアと結婚したのはカレンが二十八歳ぐらいの頃だ。すぐに出産しても、その子どもはまだ五歳ほどのはずだ。

氷のブラック・クイーンが口を開いた。俺と警部補は、一度も口を挟まずに、彼女が話し終えるまで、黙って耳を傾けた。

†

とある田舎の街で彼女は生まれた。両親の顔は知らない。十三歳の春まで孤児院で育った。チェスを覚えたのも、そこで用務員として雇われていた、リカードという男から教わった。彼女はその男をリックおじさんと呼んでいた。足が悪いらしく、いつも左足を引きずるようにしていた。

リカードのチェスの腕前はなかなかだった。仕事が終わると酒場へ行き、仲間たちと賭けチェスをやり、ほとんど負けたことがない。それほど強かった。リカードの指導により、彼女はどんどん上達していった。筋が良いと何度も言われた。そのうち、師であるリックおじさんに、五回に一回は勝てるようになった。

十三歳の誕生日を迎えた一カ月後ー誕生日と言っても、孤児院の玄関に置き去りにされていた生まれたばかりの彼女が、職員によって発見された日だがー孤児院からの脱走をリックおじさんより提案される。師とコンビを組み、賭けチェスの収入で暮らそう、こんな場所は早く脱出して自立すべきである、と。

その提案は大変に魅力的に感じられた。リックおじさんのことは好きだったし、他人に依存せずに自立すべきだという考え方も大いに納得できた。

リカードは、カレンをそそのかし、働かずに、楽をして暮らしたかったのだろう。まだ子どもだったカレンは、ずるい大人の口車にまんまと乗せられた。

得意のチェスで勝ってお金をもらう、自分の力で収入を得る生活が始まった。毎日が楽しかった。生きている実感があった。対戦相手は大人の男ばかりだったから、少女のカレンはたちまち人気者になった。たまに起きるいざこざはリカードが解決した。

元々強かったカレンの腕前は、日々の実戦で鍛えられていき、とうとう師を超えた。その頃には、リックおじさんは、もう賭けチェスはやらずに、カレンのマネージャーに徹していた。

そんな生活は、ある日、突然終わる。負けた対戦相手がごねて絡んできた。酔っ払っていたその男はカレンを殴り、割って入ったリカードを、隠し持っていたナイフで刺した。リックおじさんはあっけなく死んだ。カレンは十五歳になっていた。

少女はその場から逃げた。悲しみに浸っている時間はなかった。すぐに警察がやって来る。彼らに見つかったら孤児院に戻されてしまう、そう思ったからだ。それに賭けチェスは違法だ。

カレンはひとりになった。もう賭けチェスはできない。リカードは酒を飲むだけで散財するような趣味を持っていなかったから、賭けの収入は貯蓄してあった。しばらくはその金で生活できるが、いずれ尽きる。チェスしか能がないカレンは途方に暮れた。

自立していると思っていたのは勘違いであって、今まで大人に守られていたからこそ生きてこられたと、ひとりになってやっと気がついた。外へ出て真面目に働くことも考えたが、自分に何が出来るのか、チェスが強いだけで、ほかに何もできそうにない。

しかし彼女は、生まれ育った孤児院とリックおじさんとの思い出が詰まったこの街しか知らない。どこへ行けばよいのか見当もつかなかった。

そんなある日、ひとりの男が訪ねてきた。鍵を下ろしたドアの向こうで、自分はリカードの知り合いである、万が一、リカードの身に何か起こったらよろしく頼むと、リカード本人から託されていたと言った。

このアパートにリカードとカレンが住んでることは誰も知らないはずだった。リックおじさんに友人はいたようだったが、この部屋に誰も招いたことはなかった。現に、今まで誰も訪ねてきたことがなかった。郵便すら来たことがない。だから最初は警戒したものの、彼女はそも男の言葉を信じることにしたのだ。

男の名はアイク・フィツジェラルド。陽気なリカードとはタイプが違う、暗い目をした男だった。男の指図に従い、カレンは部屋を出た。数少ない荷物をアイクのワゴン車に載せ、街をあとにした。

新しい街での再出発。かつてのリカードの役回りはアイクが務めた。リカードはただの怠惰な善人だったが、アイクはその街のギャングの一員だった。チェスは駒の動かし方すら知らなかったが顔は利いた。だからカレンに負けても絡んでくる輩は、ほぼいなくなった。カレンがアイクの女になってからは尚さらだ。

寡黙なアイクは庇護を与える代わりにカレンを求めた。カレン自身も、そうなるであろうことは覚悟していた。

カレンはどんどん強くなった。噂を聞きつけた猛者たちが次々にやって来ては、年端もいかぬ少女に敗れ、去っていった。そして、やがてカレンとアイクの間に子どもが生まれる。女の子だった。カレンが十六歳、アイクは三十五歳だった。

†

「その赤ん坊がエミリなのか」

「そう。そうよ」

聞きたいことが山ほどあった。波乱に満ちたその生い立ちは俺の想像を超えたものだった。そしてある女を思い出した。だが今は感傷に浸っている時ではない。

「それから、子どもが生まれてからどうしたんだ」

「チェスをやりながらエミリを育てた。数年後にスカウトが来たの」

「スカウト?」

「プロのプレイヤーにならないかって。違法な賭けチェスから足を洗って、表舞台で戦わないかってね」

スカウトがいるなんて初耳だ。芸能人じゃあるまいし、プロのチェス・プレイヤーはどこの事務所にも属していない。彼らは皆、一匹狼なのだ。

「どこのスカウトなんだ」

「どこって?」

「君には師はいないはずだ。デビューしてから一人で戦ってきた」

「そうよ」

「だったら…」

「スカウトはスカウトよ」

俺の疑問はピシャリと拒絶されてしまった。呼びに来た部下と一緒に警部補が出て行った。

「それから、どうしたんだ」

「アイクから逃げ出して、エミリを捨ててプロになった。それから…あとはあなたも知っているわね」

「十九歳で当時の世界ランキング七位のプレイヤーに勝ってスターになった」

「そうね」

「それで、どうして君の娘であるエミリが君に付きまとう?」

「自分を捨てた母親を恨んでいる」

「なんだと」

「私はギャングの夫がいたことを隠してきた。そのヤクザ者の夫との間に子どもがいることも、自分の生い立ちも何もかも。スターになるためには彼らの存在が邪魔だったのよ」

カレンの話は理解できた。だが、どこか引っかかる。

「アイクは今はどうしているんだ」

「死んだわ」

「えっ」

「病気だったらしいけれど。エミリは父親が死んだのも私のせいだと思っている」

「なぜわかる」

「彼女から手紙をもらったからよ」

「手紙だと」

「ええ。だから私を殺してやるって」

「むう。そうか、だから警察に相談したんだな」

「そう」

「エミリは君を殺すために、君を殺すタイミングを窺っているのか」

「そうよ。私だって殺されたくないから、だからあなたに相談したのよ」

(続く)

⭐️R18ジャンル多めの作家兼YouTuberです

⭐️著作とYouTubeチャンネルのご案内

♦︎恋愛小説【大人Love†文庫】星野藍月

♦︎ホラーレーベル【西骸†書房】蒼井冴夜

♦︎官能小説【愛欲†書館】貴島璃世

♦︎YouTubeチャンネル(朗読)

♦︎メインチャンネル

♦︎サブチャンネルBlack

気に入っていただけたらサポートお願いします♪いただいたサポートは創作の活動費にさせていただきます