ワーケーション

皆さん、こんにちはヤマキンです。

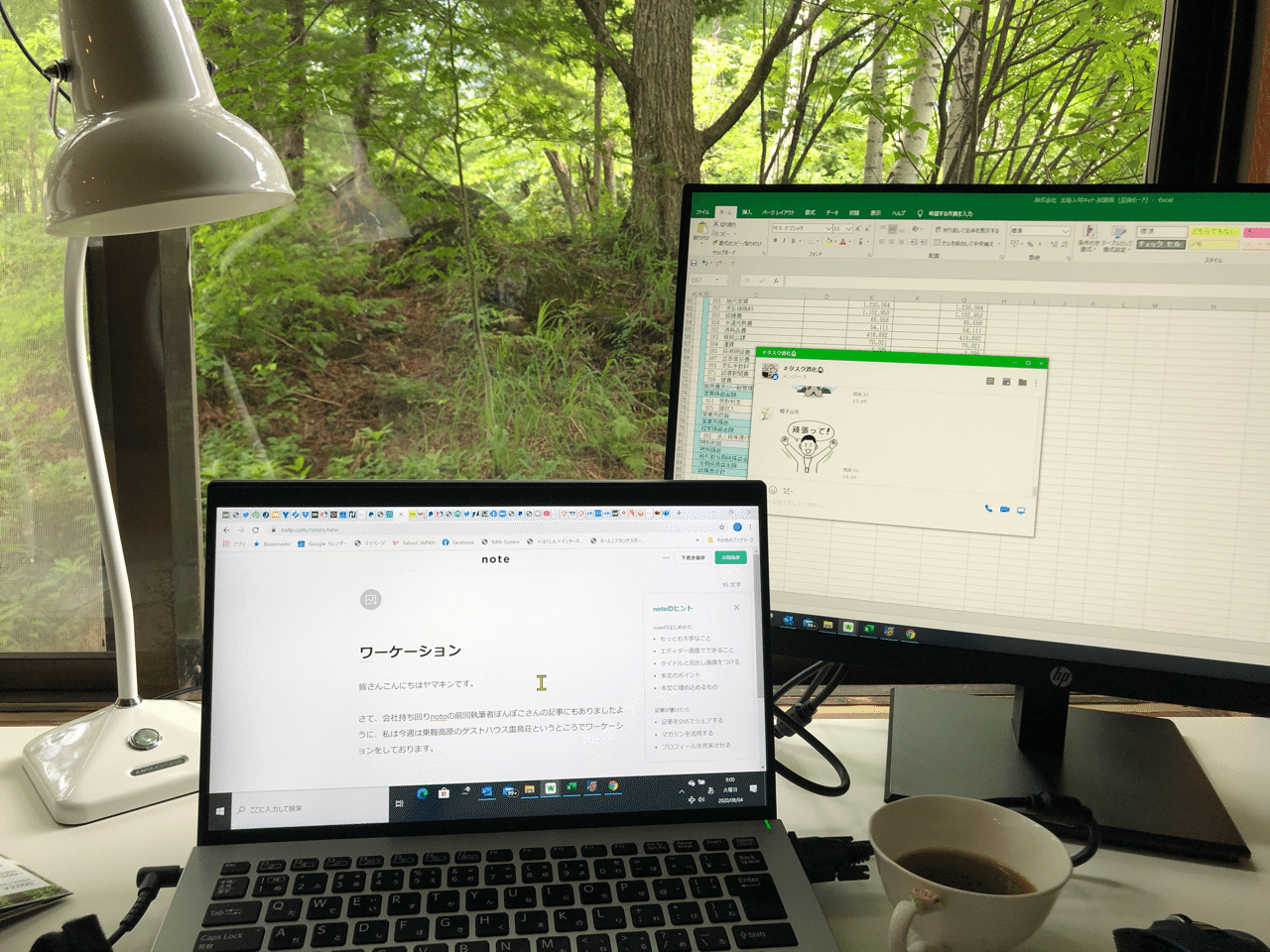

さて、会社持ち回りnotoの前回執筆者ぽんぽこさんの記事にもありましたように、私は今週は乗鞍高原のゲストハウス雷鳥荘というところでワーケーションをしております。

ワーケーションってなんだ??

ワーケーションとは、「ワーク」(労働)と「バケーション」(休暇)を組み合わせた造語(かばん語)で、観光地やリゾート地で休暇を取りながらテレワーク(リモートワーク)する働き方。在宅勤務やレンタルオフィスでのテレワークとは区別される。働き方改革と新型コロナウイルス感染症の流行に伴う「新しい日常」の奨励の一環として位置づけられる。(ウィキより抜粋)

政府もこれを推奨していまして、確かコロナ関連の助成金も出てたかもしれません。リゾートワークみたいな言い方しているのもありますね。

乗鞍高原雷鳥の宿について

今回のワーケーションでお世話になっているのが乗鞍高原雷鳥の宿

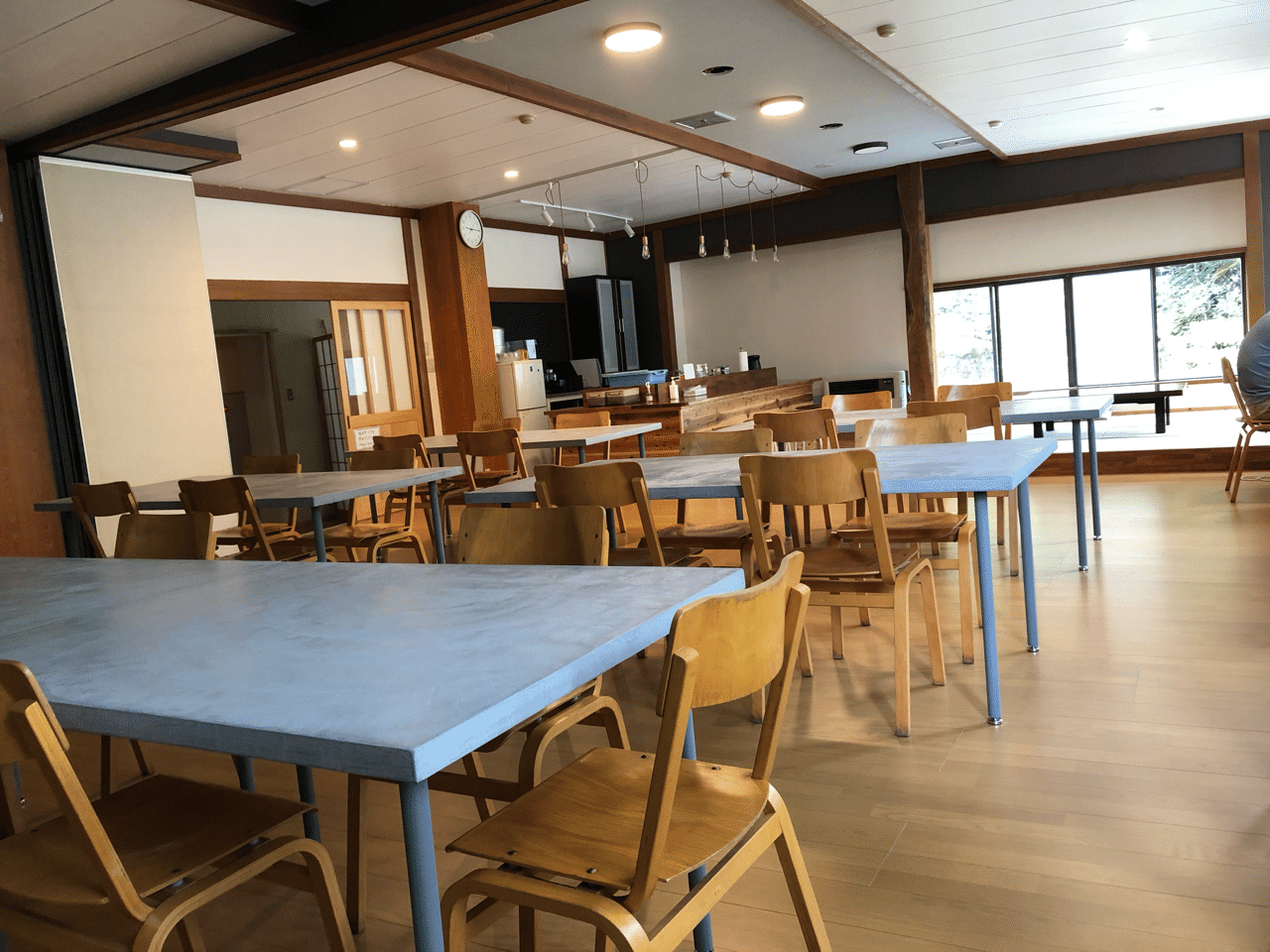

コロナ前は外国人もかなり来ていたようなのですが、御多分にもれず、今は激減していますが、そんな中でワーケーションプランを設定して、そういう人向けの料金設定で運営されています。ちなみにシェアオフィス部分はこんな感じ、当然全館WIFI利用可能です。これとは別にテレカン用の個室も用意されていてweb会議の際にはそちらの利用できます。

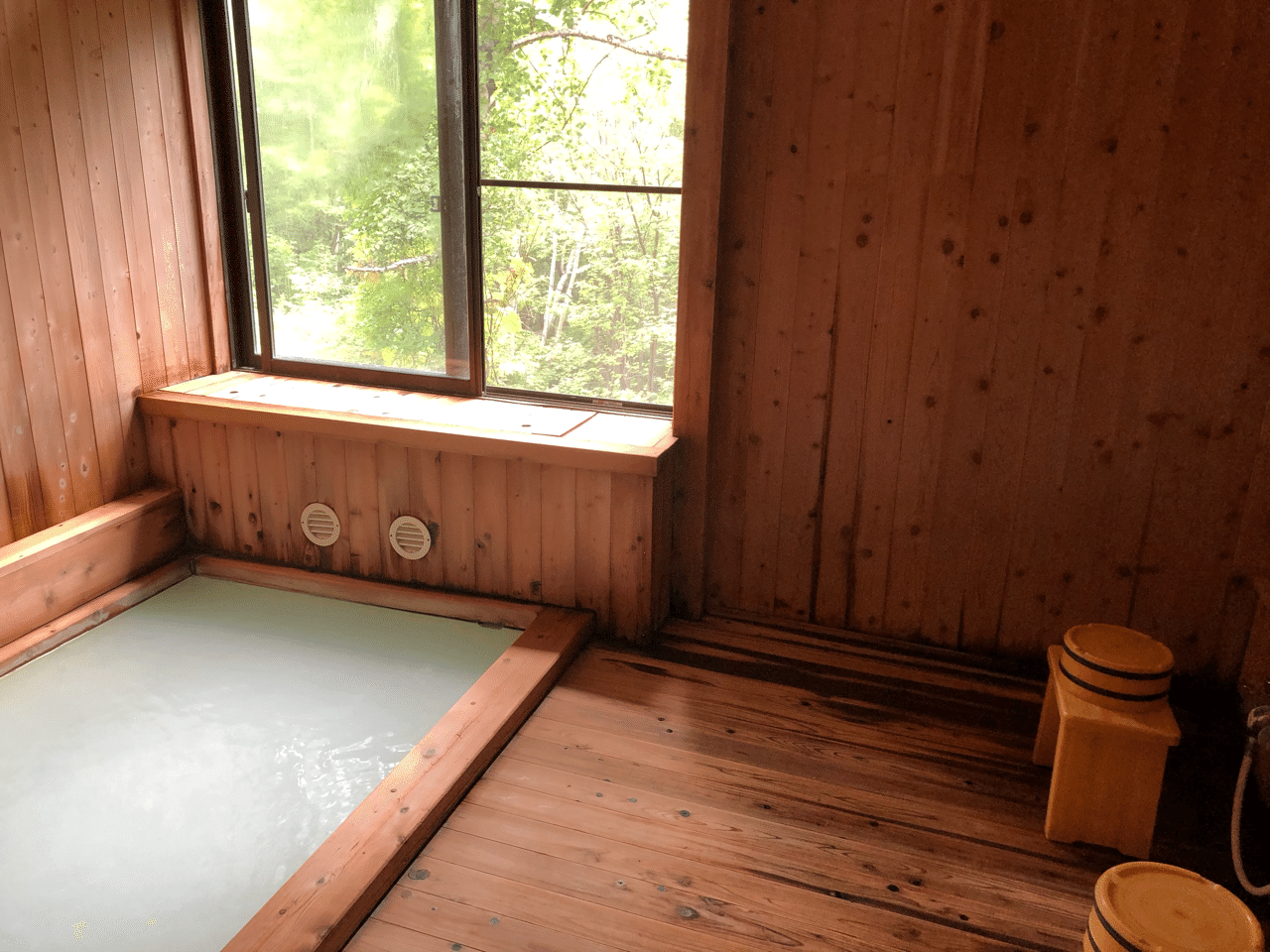

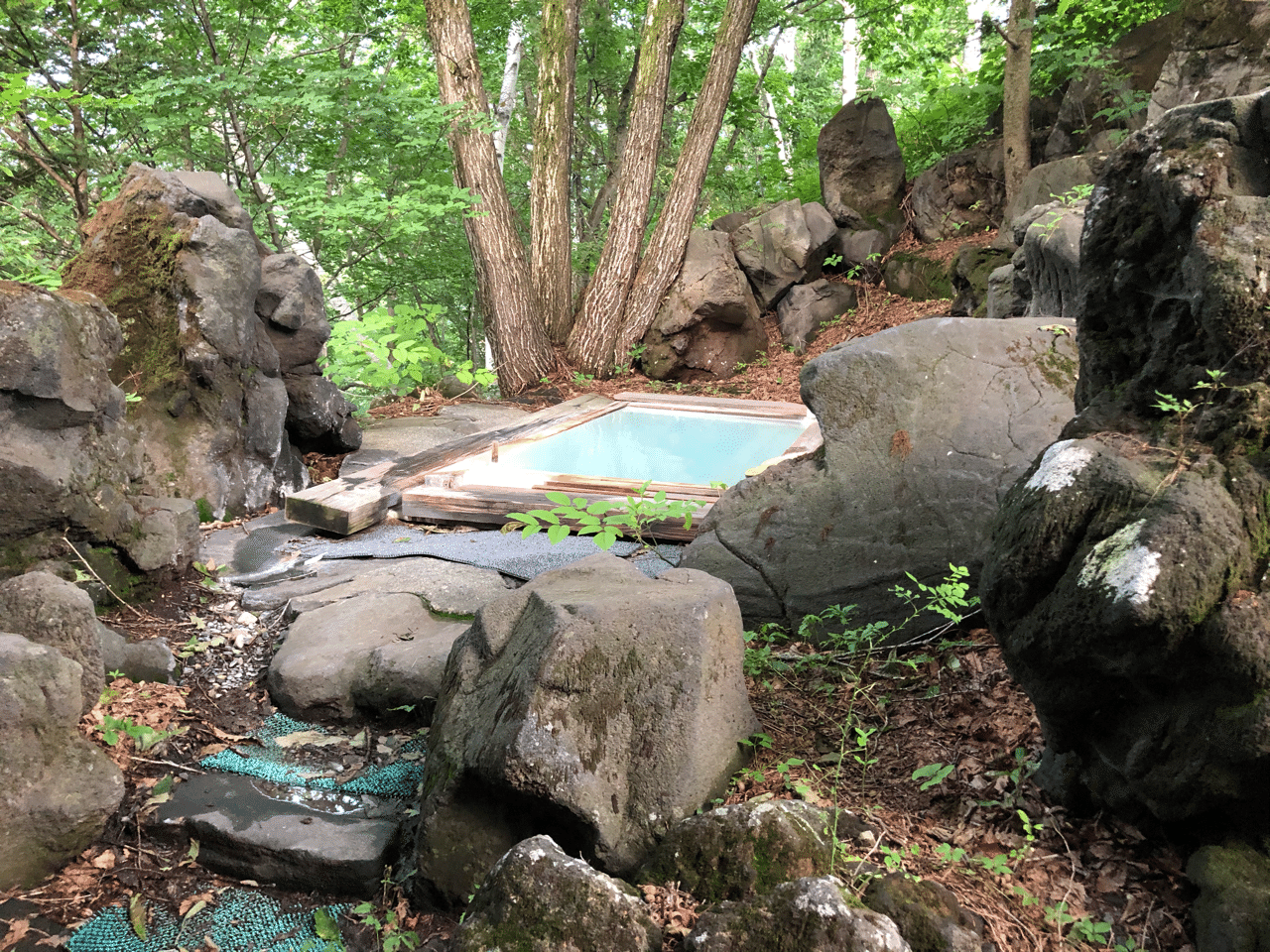

ちなみに乗鞍高原は温泉わいていまして、当然、この宿にも温泉があります。そして、なんと露天風呂も用意されています。今はコロナの関係で、30分単位で事前予約制なのですが逆に言えばその時間は一人でゆったりとお風呂につかれます。お湯は少し硫黄のにおいのするお肌つるつるになるやつです。

日中は清掃とお湯を入れ替えるのでシャワーしか利用できない時間帯がありますが、朝晩に露天風呂使えるのはサイコーです。ちなみにヤマキンは今朝朝ラン(トレラン)してそのあとに温泉入ってさっぱりしてきました~

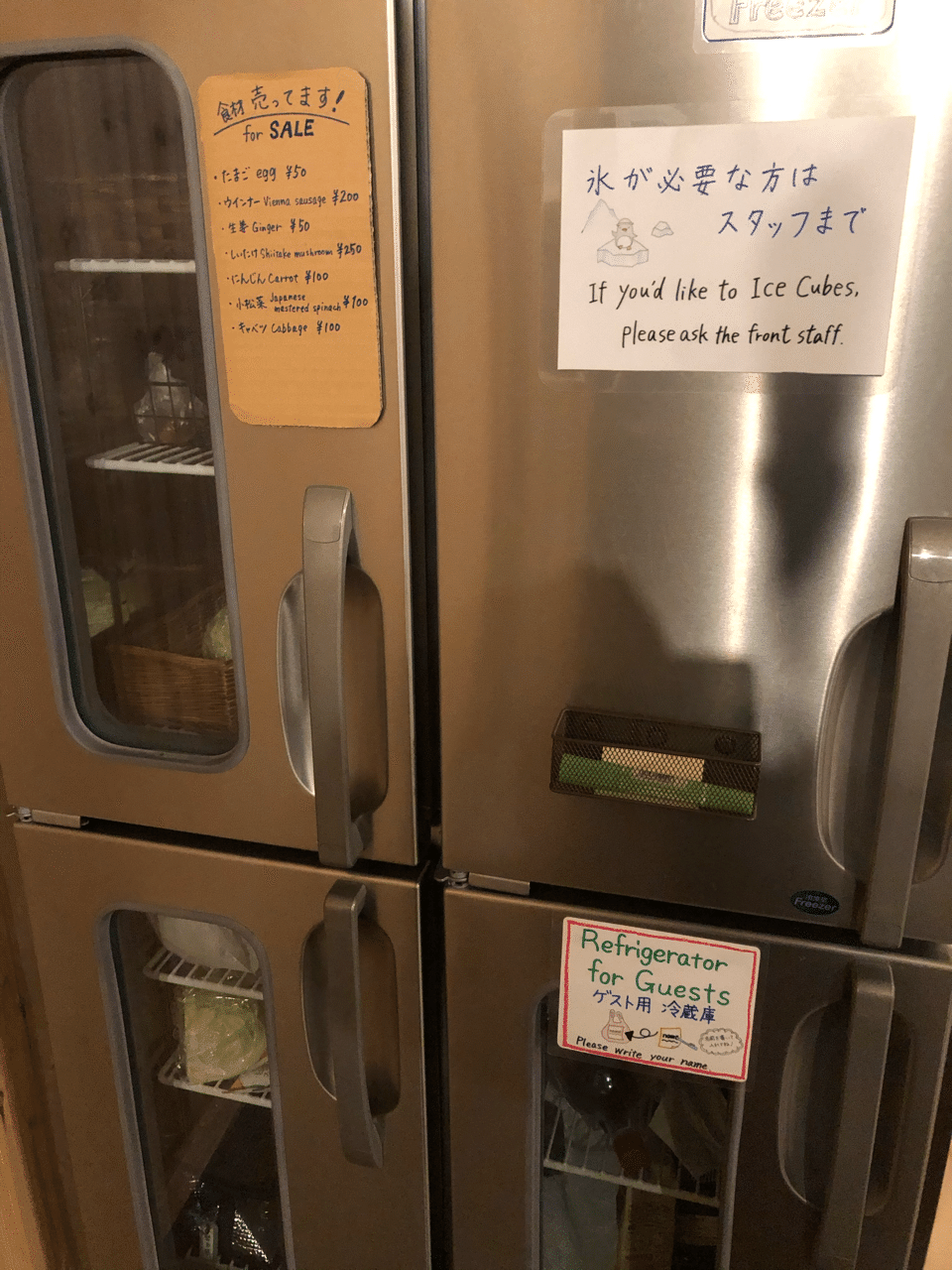

元々はゲストハウスですので、キッチンはついています。ただし食事は有りません(朝食のみ予約制で準備してくれます)。

キッチンは広いので同時に2つくらいのグループでも利用可能です。冷蔵庫も宿泊者用のスペースが用意されています。ちなみに簡単な食材(レンジパックご飯やレトルトカレー)は販売していてそこで簡単なものを調達できます。今回のヤマキンの失敗した点としては、食材についてあまり具体的な考えがまとまらなくてシリアル系のものしかもって来なくて、初日の夕方、車で30キロ走って松本市のスーパーに買い出しに行ったことでしょうか(調理する方であれば普通の食材を買って持ち込めばよいです)。

ワーケーションについて考える(藤江さんとの対談を通して)

こちらのオーナーの藤江さん、もともとweather newsで働いていてその後独立してこちらのオーナーになっています。乗鞍には地縁はないと思います。藤江さんとは、昨年金沢でティール組織について考えるみたいなワークショップを開催した際に参加者としていらっしゃっていたのがご縁です。

10年くらい東京でサラリーマンとして働いていてこのゲストハウスをたちあげることになったのですが、上述した通り滞在型のゲストハウスとしていろいろなこだわりのこもった設備があります。

もともとはゲストハウスいうより湯治宿をやってみたいという想いがあって、湯治プランとか、養生プランとかノイズレススティプランとかも過去に設定していたそうです。なぜ滞在型にこだわっているかというと、一定期間自然に囲まれた環境にいることで自分本来の自分らしさに気づき、それを取り戻すことにつながるでは?という考えからです。どちらかというとサードプレィスの考え方やセカンドハウスの考え方に近いかもしれません。日常の中に非日常を常態化させることによって、本来の自分を取り戻すことができるのでそういう場でありたいという事でしょうか?

ヤマキン流にいうとねばねばに縛られた場からこういう場所で自分の内側と向き合い、ワクワクを取り戻す、あるいは再確認する場という事になるかなあ??

実はこの宿、ティールにとっても近い考え方で運営されていらっしゃるのです(スタッフの給与や経営上の数字は公開、シーズンオフに休館期間を設定してみな旅に出てしまう・・などなど)。そしてスタッフを採用する際に一つの基準があるそうです。

その基準とは??

標高2000M以上の山で一人でテント泊ができること!!

これって実は自律性を問うことらしいです。ソロの登山、特にテント泊を伴う山行きには正しい知識とスキルが求められますが、それに加えて自律的な思考と行動が問われるそうです。自然の中で一人で過ごすことは時として生命の危機にさらされるような場合もあるわけで、そういう時に、自分はどうしたいか?を考え、行動することが求められるのですが、こうした環境で養われる自律性をとても重視して人を採用しているという事でした。

人間の本来生物として有している野生を取り戻すとでもいうのでしょうか?

この話を聞いて実はまったく別の分野で同じことを言っている人を思い出しました。

その人はサッカー元日本代表監督の岡田氏。

最近スポーツコーチングに関する本を探していろいろ読みあさっていたのですが、彼の著作に全く同じことが書かれていました。恵まれすぎている環境では自律性ははぐくまれない。現代社会の便利で快適な生活から離れた環境で生物的本能を呼び起こすことが自律性をはぐくむことにつながるとして、実際に彼のいる今治ユースでは、無人島でのキャンプとかのイベントを行っているそうです。

ちなみに藤江さんは今でも時々一人で山に向かうそうです。そうすることで自分の内面と向き合い、気づきを得ることが多いからだそうです。

ワーケーションすることについて

ヤマキンはもともとじっとしていられない性質でこれまでも、北海道うろうろしながら仕事したり、スキー場を回りながらその合間に仕事したりやってます。個人的にはむしろこういう働き方を日常にしてしまいたいと思っておりまして、ようやく時代が追い付いてきたかとほくそ笑んでいます。とは言えそんなにめちゃくちゃ社交的な性格ではないので旅先でいろんな人と知り合って仲良くなったりとか、そこで知り合った人たちと飲みながら大騒ぎするようなことはやっていないのですけど、ぶっちゃけ夏が嫌いなんです。暑いとなにもやる気が起きません!!そういう意味では涼しいところに移って過ごすことが一番!!他人に迷惑が掛からないなら(汗)好きなように生きることが一番です!!最近はめったに遭遇しないのですが通勤時間帯のあの殺伐とした道路状況(地方の場合は車通勤で道が混んでいるのですが、結構危険な雰囲気感じます)に車を運転しているとなんでこんなことに神経をすり減らす必要があるのかと思います。時間通りに会社に行くことがそんなに大事なのか?意味があるのか?もっと他に重要なことがあるのにそれを考えることを放棄していないのか??てなことを感じずにはいられません。

時間を守ることを否定しませんが、その意味について考える習慣を持つことのほうがもっと大事なのかなあと思ったりします。習慣化された行動に身をゆだねて毎日を過ごすことはある意味楽だし、時として心地よさを感じることもあります。しかし、環境変化が激しい今の時代ではそういう安逸さがかえって可能性を奪ってしまうのではないかなあと思ったりしています。ワーケーションとかいろいろな場所に行ってそこで働いたり、遊んだりすることは、習慣化された日常から離れるわけで、それだけでもいろいろなものを考えないといけなくなります。APUの学長の出口さんが「旅、人、本」という話を良くされていますが全くその通りだと思います。

日本人は仕事と遊びを分けすぎているんじゃないかという・・

これもすごく感じていることで、そういえばちょうど1年前にnoteで「PLAY WORK」について書いていたようですが、遊ぶように働く、働くように遊ぶ、この意味性を多くの日本人は取り違えているのではと思っています。確かにやらされ感満載の仕事をリゾート地言ってまでやっているなんてのは想像しただけで地獄です。何が悲しゅうてそんなことしないといけないのか・・

仕事は苦役であり、お金を得る目的だけの手段であると定義づけてしまうと、確かに「PLAY WORK」はあり得ないと思います。そんなきれいごとうってんじゃねぇええ・・みたいな感じかもしれません。

でも最近思うのは「お金を得る目的だけで働く」という考え方のほうがよほど世の中舐めてんじゃねぇかと思っています。そういう仕事はどんどんAIやロボットにとって代わられていきます(すぐではないですがこの20年くらいでかなりの部分そうなるでしょう)。自分の能力の一部を切り売りしてそれでそこそこの稼ぎが得られるほどこれからの世の中は甘くないと思います。最近話題になっている親世代が子供に望む職業第一位が公務員だったりするのですが、これも公務員の仕事舐めています。入るときに一定の成績をとってしまえばあとの人生安泰だなんて発想のほうがよほど世の中舐めているんじゃないかと思います(実際コロナで公務員の皆さんどんだけ大変な状況になっているのかご存じなのでしょうか??)。

なかなかうまく伝えられないのですが、要するにこれからは稼ぐことに今まで以上に真剣に向き合う必要がある時代に向かっており、これまでのように何かにすがって生きていくという考え方は通用しない。そうするとどれだけ自分の可能性に真剣に向き合えるかみたいな部分がとても重要になってくるし、それはその人にしかない価値みたいなものを創出し続けていかないといけない。そのためには自分の可能性をありとあらゆる視点から引き出す努力が求められる。そのためにはまずは「労働=苦役」という働くことを否定的にとらえるして視点から「働く=はたらく=周囲の人の幸せを生み出す」みたいな、社会にとっても自分によってもより良い何かを生み出すための行動というとらえ方と人生をかけてそれに向き合う覚悟みたいなものが必要。

そうすると「旅、人、本」みたいな何かと働くことのつながりによって従来と違う何かを生み出すという行動はこれまで以上に重要になってくる、てな感じでしょうか?

何かを犠牲にして仕事に費やすということをやっていては恐らくダメで、その人の人生や生き様みたいなものがその人の仕事の価値にそのまま跳ね返ってくる時代を迎えようとしているんじゃないかなあ思っています。そういう点で旅をしながら働くとか、サードプレイスを持つ、そうした場を行き来しつつ働くというのはとても重要になってくるのではと思います。

ワーケーションとかリゾートワークという言葉には「仕事」の反対側にある「遊び」みたいな意味が込められているような気がしていてあまりしっくりきてません。自分の価値、自分のやりたいことによりきちんと向き合うための積極的な自己投資としてこういう取り組みをとらえていけるとよいのかなあと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?