不登校について考える

不登校について考えることがありました。そこで、不登校について調べて見ました。

不登校の原因

【R01児童生徒の問題行動等調査結果公表資料】文部科学省より

我が子、あるいは親戚の子などが不登校になったとき、不登校の原因を探りたいと思います。でも、文部科学省のサイトで、小学校の不登校の要因を調べてみると、「無気力・不安」が約41%と一番であり、掴みどころのない結果になっています。2番めは「親子の関わり方」で約17%です。不登校になれば、いじめられているとか、人間関係を考えますが、いじめが0.4%、人間関係が約10%です。

もちろん、この調査は学校側の回答のため、保護者の考えと違うことがあるとは思います。しかし、家庭や本人に係る状況が約73%もあります。

子どもが不登校になったとき、本人や家庭のことを振り返る必要があるのかもしれません。もちろん、親を責めるつもりはまったくありません。いじめや人間関係を疑っても何もなければ、やはり本人や家庭に何かあるのかもしれません。

では、学校に通うわせようとしたとき、どうしたらよいのでしょう。

効果のあった指導

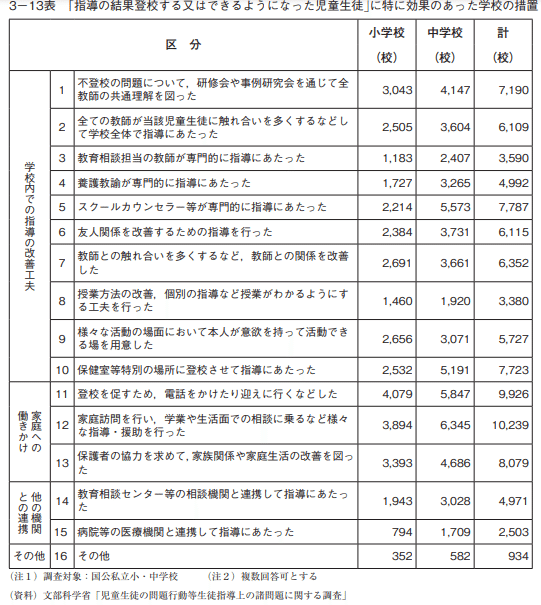

【第3章 不登校 - 国立教育政策研究所】元データは文部科学省

この表を見ると、小学校の場合、登校できるようになった児童への対応で特に効果があった内容は、全教師での共通理解や家庭へ働きかけの各項目です。学校との協力が大切だと分かります。

ただ、学校に通わせることだけに目をやってはいけません。

学校復帰が目的ではない

2017年に、教育機会確保法が施行されています。これは、フリースクールなど学校以外の居場所を認めるものです。

子どもにとって、何が大切か。それは、学校への復帰ではなく、将来、社会的に自立することです。そのためにも教育の機会を失わないことです。

不登校になったとき、「登校刺激をしない(文部省)」ではなく、何らかの働きかけが必要なのです。

<参考>

令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果(文部科学省)

第3章 不登校 ( 国立教育政策研究所)※下のリンクを参照

★とても参考になります。中学での不登校の約5割の子が、小4〜6年で不登校の経験ありとか。4月当初の対応が大切などが書かれています。

不登校支援における大学生スタッフの役割について(名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻 『教育論叢』 第 50 号 2007 年)

不登校の子供を支援する『教育機会確保法』とは?(ズバット)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?