KEY mixを極める❶ やんわり音楽理論で最強Circle of Fifthを作る

DJは皆、己のmixや繋ぎに強いこだわりを持っています。

初めのうちは「なんとなくBPMが同じだから」という理由でmixをしていても、時が経つにつれ「同じ声優で繋いでみた」や、「作曲者繋ぎ」とか、「シンセの質感をそろえた」とか、「ドラムのリズムが同じだから」といった具合に、BPM以外にも様々な共通項を見出し、自分だけの珠玉の神繋ぎを探求し始めます。

ところがある時、そんなこだわりが馬鹿馬鹿しくなる瞬間が突然訪れます。それは、あるものを揃えて繋ぐだけで誰もが神繋ぎDJになれてしまう、究極のmix方法の存在に気づいてしまうからです。一体その方法はなんでしょう。

答えはもう、みなさんお分かりですね。そうです、「KEY mix」です。

BPMやジャンル、作曲者やボーカリスト、各々の楽器など、そんな細かいことにこだわるよりも、同じKEY同士の曲でmixをすれば、かなりの確率で神繋ぎになってしまう…。

一度この味を知ってしまうともう戻れません。今、世界中でKEY mix 愛好家が増え続けています(適当)。

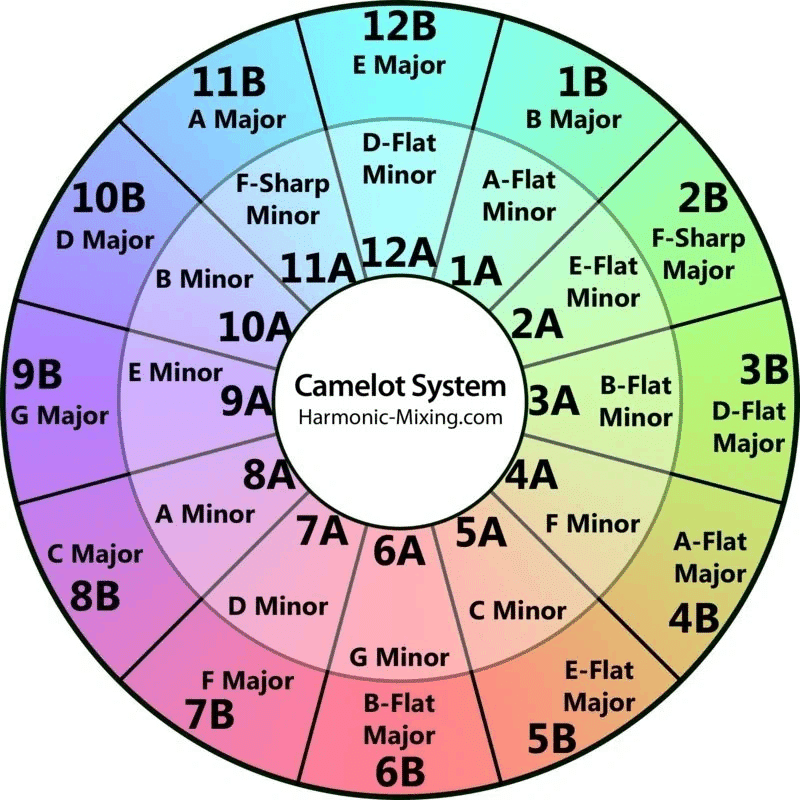

ところで、みなさんはこういった円グラフのような表を見たことはありますか。

これは「五度圏」や「Circle of Fifth」といって、相性の良いKEYの組み合わせを瞬時に確認できる早見表です。

例えば、C(8B)とAm(8A)のように1つのピースに収まるKEYは非常に相性がよく、またC(8B)は両隣にあるF(7B)やG(9B)とも比較的相性がよい、とされています。

簡単に相性のよいKEYを見つけられるので、すでにDJプレイでこのCircle of Fifthを活用されている方もたくさんいるのではないでしょうか。

ただ、相性がよかったり、きれいに混ざったりするロジックを考えると「一体なぜなんだろう」という疑問が湧いてきます。

「KEY mixを極める」の1回目は、このCircle of Fifthにあるような「相性のよいKEYの関係」を、やんわりとした音楽理論で私なりに深掘りしてみます。また、Circle of Fifthに記載されていない別の関係調もいくつかあるので、そちらも紹介します。

さらに、混ぜると強烈な不協和音になる「混ぜるな危険KEY」も取り上げましょう。

それらを踏まえた上で、最後に「僕の考えた最強のCircle of Fifth」を完成させることができれば大団円ですね。

あぁ、今回も長くなりそうだ…

KEYは12個の楽しげと12個の悲しげで計24パターン

音楽には楽しい雰囲気と悲しい雰囲気があります。

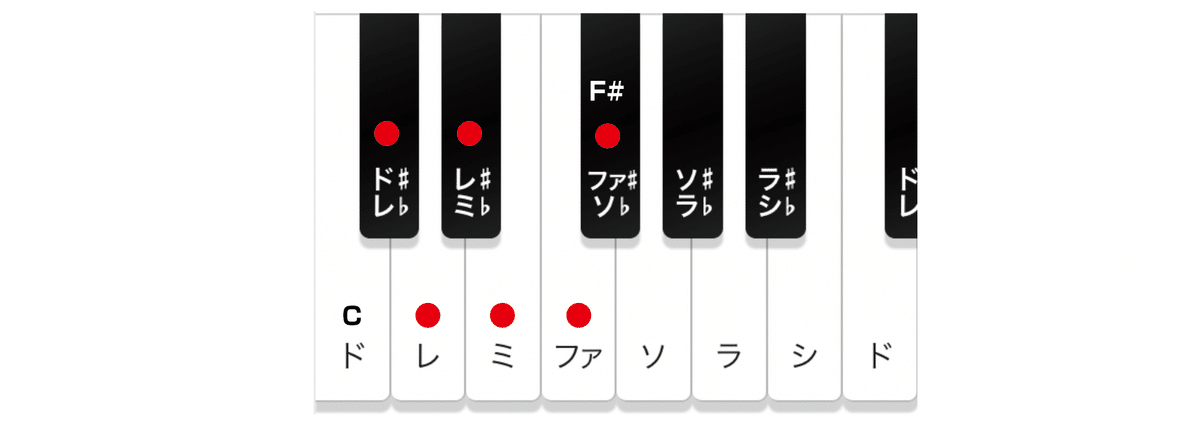

ピアノの白い鍵盤をドから順番に弾いていくと当たり前ですが「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」という音階になります(バーチャルピアノのリンクを貼っておきますね)。

この「ドレミファソラシド」は「長音階」や「メジャースケール」と呼ばれていて、音楽的に明るい雰囲気を持っています。

では、今度は白い鍵盤をラから順番に「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」と弾いてみてください。弾き始めの位置が変わっただけなのに、物悲しい雰囲気になります。これは「短音階」や「マイナースケール」と呼ばれています。

私たちが普段耳にする音楽は、大まかには楽しげな「長音階」と悲しげな「短音階」の2種類に分類することができます。

Circle of Fifthを見ると、円の外側が長音階で内側が短音階になっています。

コード表記では、短音階にはマイナーのmがつきます。ソフトの解析記号は、数字の横のアルファベットがBであれば長音階、Aなら短音階です。

長音階の「ドレミファソラシド」ですが、レから弾き始めても長音階のスケールを作ることができます。その場合「レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ・ド#・レ」と鍵盤を叩きます。同様に、ミから長音階を作るのであれば「ミ・ファ#・ソ#・ラ・シ・ド#・レ#・ミ」と弾けば、ミから始まる長音階スケールを奏でることができます。

鍵盤は初めの音から半音ずつ弾いていくと13番目で1オクターブ上の音になります。したがって、ドから始まる長音階、ド#から始まる長音階、レから始まる長音階、レ#から始まる長音階…と順番に数えていくと、全部で12パターンの長音階があることがわかります。

これは短音階(マイナースケール)も同様に12パターンあるので、長音階と短音階を合わせると合計24パターンになります。

DJソフトのKEY解析機能は、読み込まれた曲が長音階の12パターンと、短音階の12パターンを合わせた24パターンの中のどのパターンに当てはまるのかを解析しています(Circle of Fifthも数えると24個ありますね)。逆にいえば24パターン以外にはないのです。まずはこれを覚えておいてください。

平行調の関係とは

ここからは相性のよいKEYの関係を1つずつみていきます。

まず前提として、KEY mixでは同じKEY同士のmixに勝る相性はありません。

C#の曲に同じC#の曲をmixをする、またはBmの曲にBmの曲を混ぜるように、同じKEY同士で組み合わせれば、そのmixは非常に美しくなります。まあ当然といえば当然ですね。

では別のKEYと組み合わせるとmixはどうなってしまうのでしょうか。途端に不協和音になって音が濁る…? いいえ、そんなことはありません。

別のKEYと組み合わせても相性よく混ざる関係が実はたくさんあるのです。

まずはその代表格である「平行調」の関係からみていきましょう。

平行調の関係を探すときはCircle of Fifthを見るとわかりやすいです。

Circle of Fifthで同じピースに括られている長音階と短音階は全て平行調の関係にあります。例えばCとAmがそれです。ソフトのKEY解析記号では8Bと8Aが平行調の関係になります。

平行調はコード表記よりもKEY解析記号の方がわかりやすいですね。同じ数字同士で組み合わせれば、それが平行調の関係になります。2Bなら2A、11Bには11Aです。

なぜ長音階と短音階という異なる雰囲気にも関わらず、平行調は相性よく混ざるのでしょうか。

それは、それぞれの構成音をみると一目瞭然です。

例えば、Cスケール(8B)の構成音は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」です。そのCと平行調の関係にあるAmスケール(8A)の構成音は先程も出てきました、「ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」です。

始まりの音がドかラの違いだけで、両者の構成音は全く同じです。

「異なる雰囲気でも構成する音が全く同じ」これが平行調の特徴です。したがって、DJ mixをしても違和感のない混ざり方をします。

実際にやってみましょう。

この曲のKEYはB(1B)です。長音階(メジャースケール)で底抜けに明るい曲です。

そして、こちらのKEYはG#m(1A)。短音階(マイナースケール)特有の緊張感のある重たく暗い雰囲気があります。

Circle of Fifthで確認すると、BとG#mは平行調の関係であることがわかります。これで準備は整いました。

平行調mixの特徴は、とにかく違和感が全くないことです。構成音が一緒なのでまるで同じKEYでmixをしているかのような混ざり具合です。

先ほど同じKEY同士のmixに勝るものなし、といいましたが、平行調mixはそれとほぼ同等の混ざり具合といっても過言ではないでしょう。

平行調mixには美しく混ざるだけでなく、長音階から短音階への移行、つまり明るい雰囲気から次第に暗く重い雰囲気へと変化させる演出的な表現を可能にさせるメリットもあります。逆に、短音階から長音階に平行調mixをすれば、暗い雰囲気を脱して次第に明るく開放されるような演出表現になるでしょう。

平行調の特性を理解すると、DJ mixに明るさの演出を取り入れられます。

属調・下属調の関係とは

お次は「属調」と「下属調」の関係をみていきます。

属調、下属調の関係は、Circle of Fifthで見たときの隣合うピースにあたります。C(8B)を例にすると、G(9B)が属調でF(7B)が下属調の関係にあります。

KEY mixをする上で属調と下属調は、平行調ほどではありませんが比較的きれいに混ざる、とされています。その理由は一体なんでしょうか。

謎を解く鍵は、こちらもスケールの構成音にあります。今回もCを例にみていきましょう。

Cスケールの構成音はもう何度も出てきているのでお分かりですね。「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」です。では、Cの属調であるFスケールの構成音はどうでしょうか。こちらは「ファ・ソ・ラ#・シ・ド・レ・ミ・ファ」となります。Fスケールの構成音はラ#以外Cスケールと全く同じことがわかります。

また、下属調であるGスケールの構成音は「ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ#・ソ」となります。こちらもファ#以外の構成音がCスケールと全く同じです。

KEY mixにおける属調・下属調の関係は難しく考える必要はありません。「構成する音が1音違うだけであとは全く一緒。だからきれいに混ざって当たり前」こんなふうに考えればいいでしょう。

また、属調と下属調を分けて考える必要もありません。どちらも共通して構成音が1音違うだけなので、私は「割とよく混ざる同じ関係」と理解しています。

それでは実際に属調・下属調でmixをすると、どのような響きになるのかをみていきます。

この曲のKEYはG#(4B)です。この曲に合う属調・下属調の関係にあるKEYはD#(5B)かC#(3B)になります。

「星間飛行」はのKEYはD#(5B)なので、G#とは属調の関係です。これで準備は整いました。

属調・下属調のmixは聴いていて明らかにKEYの変化を感じ取れます。しかしそこに違和感はあまりなく、かなり自然に馴染んで聞こえるのが特徴です。

よくある話ですが、KEY mixにハマるとつい同じKEYの曲ばかりを選びがちになります。あまりに綺麗にmixされるので、C#→C#→C#…と同じKEYから抜け出せなくなるのです。いくら混ざり具合が美しくても、同じKEYが何曲も続けば聴いている側は次第に飽きてしまうでしょう。

しかし属調・下属調の関係をうまく間に挟むことによって、例えば「C#→C#→G#→D#→D#…」のように美しい混ざり具合をキープしつつ、KEYの移行が可能になります。

属調・下属調はマンネリ化対策に有効、というわけです。

同主調の関係とは

ここまで「平行調」と「属調・下属調」をみてきました。

この2つは既存のCircle of Fifthにも記載されている、いわばスタンダードな関係調です。

さて、ここから先はKEY mix愛好家の間でもあまり語られない(適当)、Circle of Fifthにも記載のない「同主調」という関係調をみていきましょう。

同主調とは、例えばC(8B)に対してはCm(5A)がそれになります。D#(5B)に対してはD#m(2A)が同主調の関係です。

同主調は主音が同じ長音階と短音階の組み合わせで、わかりやすくいうならば、「ベース音が同じメジャーとマイナーの関係」が同主調になります。

CとCm、DとDm、F#とF#mなど、同主調の関係はコード表記の方が探しやすいですね。

試しにCircle of Fifthに当てはめてみましょう。

だいぶ複雑になってきました…。

同主調の関係で実際にmixをするとどのように聴こえるのでしょうか。CからCmへの同主調mixをやってみます。

同主調の関係も難しく考える必要はなく、「雰囲気が違っていてもベース音が同じなので割と混ざる」ということです。

また、同主調mixは長音階と短音階の組み合わせなので、平行調と同様に「雰囲気を変える演出表現」も可能にします。

割と使えるんです、同主調!

平行調の同主調と同主調の平行調? わけわからん

平行調の同主調、同主調の平行調…今回これを取り上げるかとても迷ったのですが、せっかくだからいきましょう。何事も勢いが大切です。

平行調、そして同主調。この2つの関係調を無理やりに組み合わせることで、平行調の同主調、同主調の平行調という新たな関係を作ることができます。今までみてきた関係調の復習にもなるので、Cを例に考えてみましょう。さあ、Circle of Fifthをみてください!(カラ元気)

Cの平行調はAmですね。Amの同主調はAです。つまりCとAは平行調の同主調の関係になっています。したがって…なんやかんやで相性は悪くないはず!

Cの同主調はCmですね。Cmの平行調はD#です。つまりCとD#は同主調の平行調の関係になっています。したがって…なんやかんやで相性は悪くないはず!

こじつけのような話になってますが、でもこれ、実際に混ぜると割ときれいに混ざるんです。

アンパンマンマーチはG#、DIYはF、というKEYの組み合わせなので、「G#の平行調はFmで、Fmの同主調はF」ですから、これは平行調の同主調mixということになります。

さあ、いよいよこんがらがってきました。KEY mixの奥深さを体感していただけているでしょうか。

ただ、申し訳ないのですが、まだあるんです。

半音ズラしはアウトサイド!

もういい加減にしろ、という声が聞こえてきそうですが、続けます。

今度は半音ズラしです。Cを例にするとC#とBが半音ズレたKEYにあたります。

半音ズレたKEYを混ぜるのでなんだか不協和音の予感がしますが、これが不思議とうまく混ざります。

こちらはF#からのFという半音ズレmixですが、いかがでしょうか。聴いていてそこまで不自然な感じはありませんね。

この半音ズラしmixがなぜ割とうまく混ざるのか、実は私も長年不思議に思っていました。しかし最近、アウトサイドというジャズの考え方があると知り、もしかしたらこれはアウトサイドなのかも…、ジャズなのかも…、などと勝手に妄想しています。

アウトサイドとは、伴奏のスケールに対して、あえて半音ズレたスケールのリフを当てるジャズのアレンジらしいのですが(すみません、よく知りません)、例えば「Cの中には実はC#とBが内在している」などといった、私のような凡人には「???」な独特の理論を基に編み出された考え方のようです。

ただ理屈を理解できなくとも、どこかで半音ズラしのKEY mixをする際に「これはジャズでいうアウトサイドなんだよ」とうんちくを添えるだけで妙な説得力が生まれるので、覚えておいて損はないはずです。

トライトーン「混ぜるな危険」に要注意

一旦復習をしましょう。

今までみてきた相性のよいKEYの関係は、Cを例にするとAm(平行調)、GとF(属調・下属調)、Cm(同主調)、AとD#(平行調の同主調、同主調の平行調)、BとC#(アウトサイド)と、なんと8つもありことがわかりました。割と多いのに驚きですね。

ここで疑問なのですが、混ぜるとうまくいくKEYとは逆に混ぜてはいけないKEYははたして存在するのでしょうか。

混ぜると確実に音が濁り、強烈な不協和音がフロアに響き渡る…そんな「混ぜるな危険KEY」があるのであれば、KEY mixを愛するDJなら誰もが事前に把握しておきたいはずでしょう。これ、あるんです。

今までみてきた関係調には相性の良さに度合いがありました。「相思相愛」レベルもあれば「気が合う」程度の関係もありましたね。これは不協和音も同様に、「気が合わない」程度の関係もあれば、「大嫌い、顔も見たくない」ほどの不仲もあるわけです。

この「顔も見たくない」最悪レベルの不協和音を「全三音(トライトーン)」といいます。

トライトーンの見つけ方は、例えばC(ド)であればそこから数えて6番目の音のF#(ファ#)がそれにあたります。F#からさらに6音進むとまたCになるので、つまりCとF#は互いに嫌い合う関係ということがわかります。

他にはBに対してはF、AにはD#、といった具合に、超絶仲の悪い関係が全部で6組あります。

トライトーンは「悪魔の音」とまでいわれ忌み嫌われてきた歴史がありますが、そんな悪魔の音で実際にDJ mixをするとどうなってしまうのしょうか。

ちょっと聴いてみましょう。混ぜるな危険!BとFのmixです

うーん…確かにこれは強烈なものがありますね…。

せっかくの美しい響きがmixに入った途端に崩壊し、聞き苦しく濁った音がその間ずっと続きます。こういった静かなバラード同士のmixでは特にトライトーンを避けることが重要かもしれません。

先ほど不協和音にも度合いがあるといいましたが、私たちオールジャンルDJが扱うアニソンやPopsなどはコード進行が複雑なので、不協和音のmixをしても思いのほかうまく混ざることが多々あります。しかし、トライトーンだけは別格で、誰が聴いても明らかに音が濁ります(断言)。

したがって不協和音においては「トライトーンだけは避ける」と覚えておけばよいと思います。

ちなみに、ロックやメタルといった荒々しいmixをする際に、この「悪魔の響き」をあえて利用する、という逆転の発想もあります。

トライトーンはいわばデスソースのようなものですから、一般的な料理には合わなくとも、奇抜さを求められる料理であれば思い切って使ってみるのも面白いかもしれません。

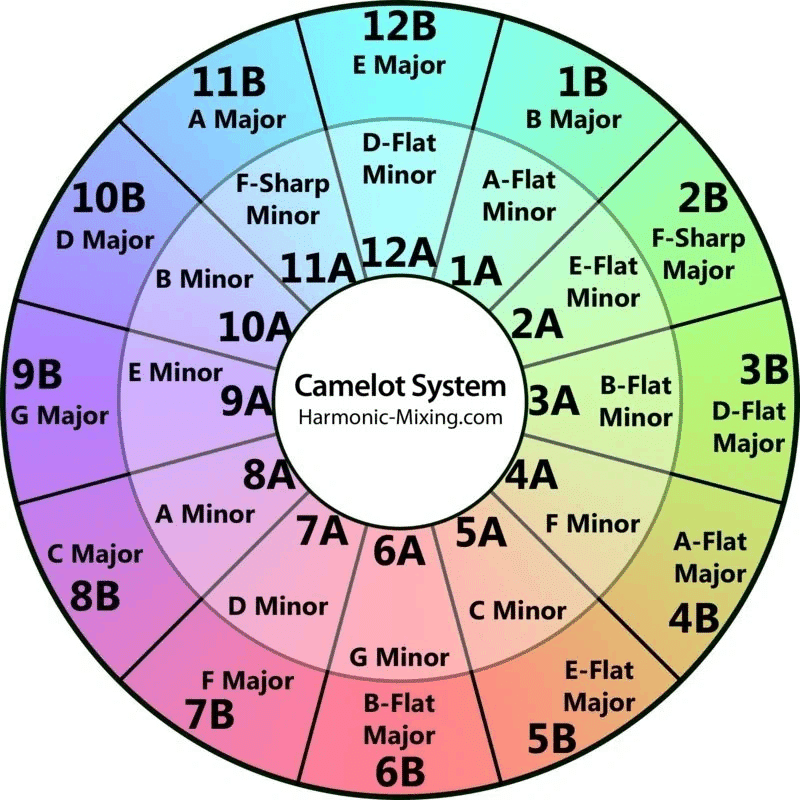

僕が考えた最強のCircle of Fifth

みなさま、今回もお疲れ様でした。

KEY mixにおける相性のよい関係調を、やんわりとした音楽理論で考える今回のテーマ、楽しんでいただけましたか?

やんわり…とはいえ、私も書きながら少々頭を使いました。ここまでついてきてくださった読者様、ありがとうございます。

さて最後は、今までみてきた様々な関係調を盛り込んだ「僕が考えた最強のCircle of Fifth」を作り上げなくてはいけません。

まずは今一度、既存のCircle of Fifthを見てみましょう。

既存のCircle of Fifthは「平行調」と「属調・下属調」の関係が瞬時にわかる表になっています。しかし今となっては…このnoteの読者様は絶対に納得しないでしょう。

そうです。ここには「同主調」も「平行調の同主調」も「同主調の平行調」も「アウトサイド…はいいか、「トライトーン」も載っていません。

KEY mixを本気で極める我々オールジャンルのDJには、既存のCircle of Fifthはもう限界です。これからは、様々な関係調が記載された次世代のCircle of Fifthが求められるでしょう。

それはきっと…

こういうものになるのではないでしょうか。

み、見づれー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?