JW15 吉備への道

【神武東征編】エピソード15 吉備への道

宇津彦命(うつひこ・のみこと)を水先案内人に迎えた、狭野尊(さの・のみこと。以下、サノ)一行は、海の難所である芸予海峡(げいよかいきょう)を進んでいた。

目指すは、吉備国(きび・のくに:今の広島県東部と岡山県)である。

そんな時、狭野尊(さの・のみこと)一行は、ある島に辿り着いた。

ここで、サノの息子、手研耳命(たぎしみみ・のみこと)(以下、タギシ)と、サノの妃、興世姫(おきよひめ)が解説を始めた。

タギシ「海の難所ということもあり、旅の安全を祈るため、この島に立ち寄ったんでしょうな。」

興世(おきよ)「その通りです。この地に、斎串(いぐし:玉串のこと)を立てて神を祀ったそうですよ。あとは、伊予二名島(いよのふたなしま)の小千命(おち・のみこと)に会いに行ったのかも・・・。」

タギシ「どういうことです?」

サノ「この島へ行く途中に大三島(おおみしま)があるのじゃ。ここには大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)がある。小千(おち)が治めている地であるゆえ、会いに行った可能性もあるということよ・・・。」

タギシ「なるほど・・・。」

そこに、話題の人物、小千命(おち・のみこと)(以下、おちやん)がやって来た。

おちやん「呼んだか?」

サノ「おお、おちやん。ついにここまで来たぞ。」

おちやん「ついに来てしもうたか・・・。ちなみに、伊予二名島は四国のことじゃ。」

サノ「補足説明かたじけなし。では、その流れで・・・。」

おちやん「わしも解説に加われ・・ということじゃな?」

サノ「じゃが(そうだ)。とりあえず、我らが立ち寄りし島について、解説を頼む。」

おちやん「島にて斎串を祀ったということで、この地に社が誕生しとるぞ。広島県尾道市(おのみちし)瀬戸田町名荷(せとだちょうみょうが)に鎮座する、生石神社(いくしじんじゃ)じゃ。名荷神社(みょうがじんじゃ)とも呼ばれとるぞ。」

その時、小柄な剣根(つるぎね)と息子の夜麻都俾(やまとべ)(以下、ヤマト)が解説に参加してきた。

剣根(つるぎね)「そして時は流れ、いつしか人々は島のことを生口島(いぐちじま)と呼ぶようになったのじゃ。」

ヤマト「生石(いくし)が転訛(てんか)し、生口(いぐち)になったと神社は伝えておりまする。」

興世(おきよ)「ちなみに、斎串(いぐし)の『斎』とは『斎む(いむ)』、すなわち『身を清め、穢(けが)れを祓(はら)う』という意味になりまする。」

おちやん「補足説明、痛み入るぞな。」

更に、長兄の彦五瀬命(ひこいつせ・のみこと)(以下、イツセ)も解説に加わった。

イツセ「生石神社の周辺には、近くに船を泊めたという場所や、サノが使った井戸の跡などの伝承が残っておるので、しばらくの間、滞在したのかもしれぬな。」

タギシ「その後、我々は再び海路に就いた。されど、風波のため航海ができず、近くの島に船を留めることにしたのじゃ。」

おちやん「山にて数日、嵐の静まることを天神に祈られたんじゃな?」

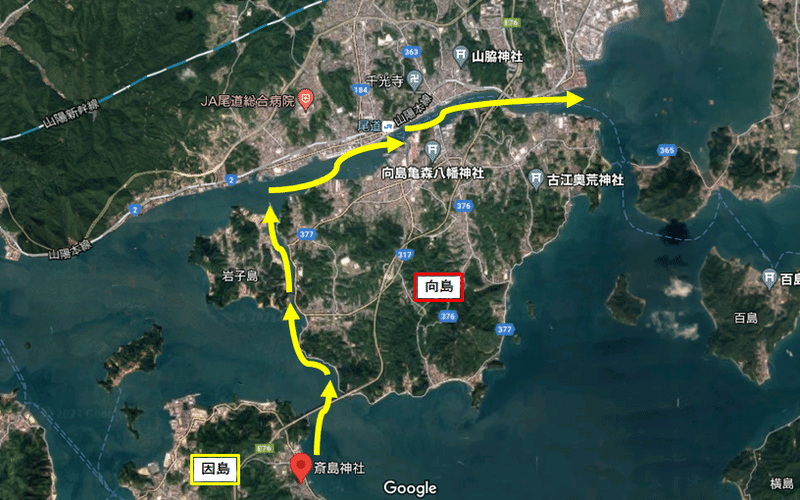

タギシ「左様。よってこの島を、斎む(いむ)島と名付けもうした。現在の因島(いんのしま)にござる。」

剣根(つるぎね)「停泊した場所は、大浜(おおはま)と言われておる。」

ヤマト「祈った山は、塞崎山(さいさきやま)と伝わっておりまする。」

おちやん「当然のことながら、この地にも社が建てられとるぞ。同市因島大浜町四区に鎮座する斎島神社(いむしまじんじゃ)のことじゃ。」

興世(おきよ)「因島は、吉備国(きび・のくに)の入り口であり、瀬戸内海の潮目の境でもあります。ここから東は、引き潮なら追い潮、満ち潮なら向かい潮となるのです。」

おちやん「補足説明かたじけないぞな。」

剣根(つるぎね)「神社のある大浜も、古くから潮待ちの港で、昭和初期まで、二十から三十艘の船が停泊しては、一斉に出港する光景が見られたそうですぞ。」

ここで、筋肉隆々の日臣命(ひのおみ・のみこと)と剣根の弟、五十手美(いそてみ)(以下、イソ)も解説に入ってきた。

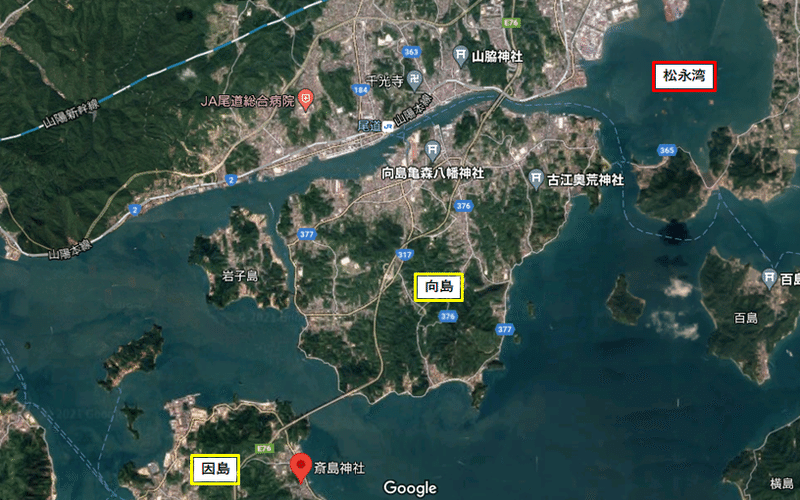

日臣(ひのおみ)「我々はその後、因島から向島(むかいしま)へと北上し、尾道水道(おのみちすいどう)に入ったんやじ。」

イソ「尾道水道とは、向島と本州に挟まれた海域のことじゃ。瀬戸と呼ぶには長すぎるのか、水道と呼ばれておる。」

タギシ「そこを経由し、我々は、奥の入り江に船を進めた。その入り江が、松永湾(まつながわん)じゃ。」

イツセ「広島県の福山市(ふくやまし)柳津町(やないづちょう)は、我々が柳の木に艫綱(ともづな:船をつなぎ留める綱)をつないだ伝承より生まれた地名っちゃ。」

興世(おきよ)「ちなみに、上陸地点は、現在の貴船荒神社(きふねこうじんじゃ)と伝わっておりまする。」

ヤマト「では、久しぶりに『記紀』の話題を致しましょうぞ。」

タギシ「ヤマト、それはどういうことじゃ?」

ヤマト「実は『日本書紀』も『古事記』も、安芸国(あき・のくに:広島県西部)や吉備国については、ほぼ一行(いちぎょう)の説明で終えているのです。」

おちやん「されど、これだけの伝承があるんは、どういうわけじゃ?」

ヤマト「断言はできませぬが、伝承が多すぎて『記紀』の編者も割愛したのでしょう。」

イツセ「そう考えると、紹介できていない伝承が、まだまだあるのかもしれぬな。」

興世(おきよ)「作者も、新しく分かったら、書き足したいと思っているそうですよ。」

タギシ「ところで、ヤマトよ。なにゆえ、唐突に『記紀』の話を持ち出したのじゃ?」

ヤマト「なぜかと申しますと、そろそろ吉備国の行宮(あんぐう:仮の御所)について、説明をしなければならぬからです。」

タギシ「行宮?」

サノ「じゃが(そうだ)。我々は、紀元前666年3月6日、吉備国に入り、行宮を設けたのじゃ。」

日臣(ひのおみ)「その名も高島宮(たかしま・のみや)っちゃ。」

サノ「じゃが(そうだ)。最後に設けられた行宮であるぞ。」

イソ「あの・・・。少し気になることがあるのですが・・・。」

サノ「なんじゃ?」

イソ「書物に記された滞在期間が違うのは、如何なることにござりまするか?」

サノ「滞在期間か・・・。」

イソ「はい。『日本書紀』では三年とありまするが、『古事記』では八年滞在したと書かれておりまする。今回も滞在期間が異なるのですが、これは、どういうことにござりまするか?」

ここで、博学の家来、天種子命(あまのたね・のみこと)が参加してきた。

天種子(あまのたね)「答えは分からん・・・や。ホンマでっせ。」

イソ「分からぬと?!」

サノ「まあ良いではないか。それよりも、ここに来たという事が大事ぞ。」

ここで三兄の三毛入野命(みけいりの・のみこと)(以下、ミケ)と三代目案内人の宇津彦(うつひこ)が説明を始めた。

ミケ「高島宮については諸説あるっちゃ。」

宇津彦「作者が調べただけでも八つあったそうですね。」

タギシ「えっ?! 八つも!」

ミケ「これは我(われ)の想像やが・・・。我らが立ち寄った、ほとんどの土地が、行宮として語り継がれてるんやないかと思っちょる。」

タギシ「真相は闇の中というわけか・・・。」

サノ「では、次回は、八つの候補地について、語って参ろうぞ。」

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?