JW16 高島宮、八分の五

【神武東征編】エピソード16 高島宮、八分の五

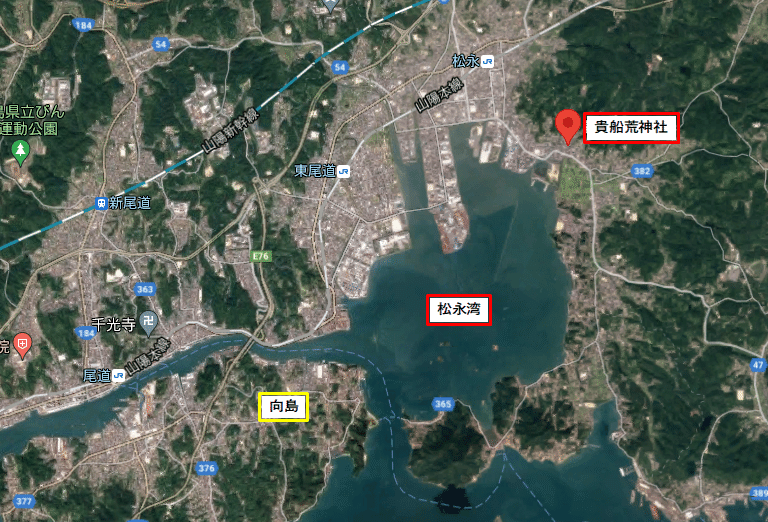

宇津彦命(うつひこ・のみこと)を水先案内人に迎えた、狭野尊(さの・のみこと。以下、サノ)一行は、海の難所である芸予海峡(げいよかいきょう)を突破し、吉備国(きび・のくに:今の広島県東部と岡山県)に辿り着いた。

この地で、サノたちは、地元の人々へ、稲作と灌漑技術を教えることに傾注(けいちゅう)していた。

ここに設けられた行宮(あんぐう:仮の御所)が高島宮(たかしま・のみや)である。

しかし、所在地については、いろいろ説があるのであった。

ここで、宇津彦と小柄な剣根(つるぎね)、その弟の五十手美(いそてみ)(以下、イソ)が解説を始めた。

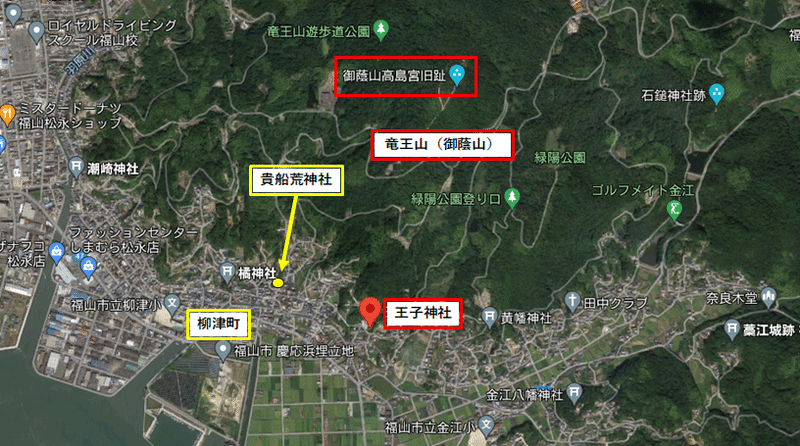

宇津彦「では、最初の候補地を紹介致しましょう。我々が上陸したという柳津(やないづ)も、高島宮候補地の一つとなっております。」

剣根(つるぎね)「上陸地点とされる、貴船荒神社(きふねこうじんじゃ)から、東へ500メートルほど進んだところに王子神社(おうじじんじゃ)がありまするが、ここが我(わ)が君(きみ)の滞在した宮の跡といわれておりまするな。」

イソ「更に、背後に聳える竜王山(りゅうおうざん)の山頂にも宮があったと伝わっておりまする。山の名前も、かつては御蔭山(みかげやま)と呼ばれていたそうですな。」

更に、博学の天種子命(あまのたね・のみこと)とサノの息子、手研耳命(たぎしみみ・のみこと)(以下、タギシ)も解説に加わった。

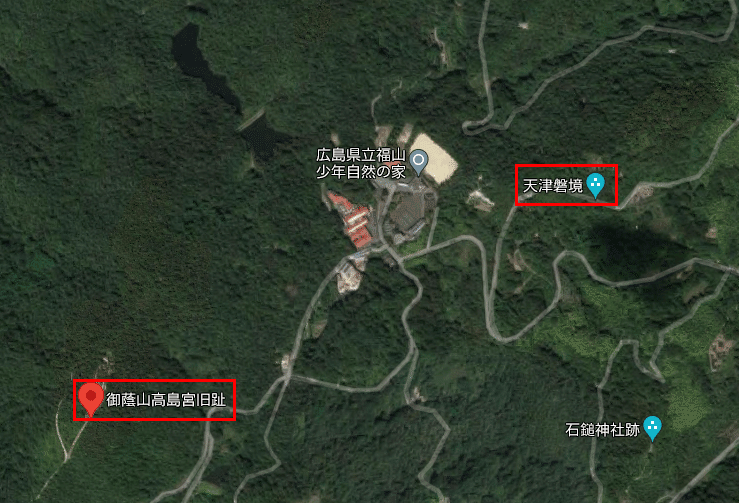

天種子(あまのたね)「その御蔭山から、更に奥へ進むと『福山少年自然の家』という施設がありまするが、そこから東に500メートルのところに、立岩(たていわ)という祭祀遺跡があらしゃいます。」

タギシ「我々が祭祀をおこなった、天津磐境(あまついわさか)であると語り継がれておる。」

剣根(つるぎね)「磐境とは、岩で作られた祭壇のことで、神域という意味でも使われておる。」

イソ「岩石で周りを囲んで神域としたり、岩そのものを神として崇める場合にも使う言葉なので、岩と神様が絡めば磐境・・・くらいの感覚で良いのではないかと思いまする。」

その時、前回からゲスト出演をしている小千命(おち・のみこと)(以下、おちやん)と長兄の彦五瀬命(ひこいつせ・のみこと)(以下、イツセ)も参加してきた。

おちやん「ちなみに、立岩は、福山市の金江町藁江(かなえちょうわらえ)にある、磐田山(いわたやま)山頂に鎮座しとるぞな。」

イツセ「さて、松永湾には、他にも高島宮候補地があるじ。」

おちやん「その一つが、尾道市(おのみちし)の高須町(たかすちょう)じゃ。同町は、船をつなぎ留めた柳津から湾を挟んで、ほぼ真向いに位置しとる。」

宇津彦「大元山(おおもとやま)山麓の上陸地点には、大元神社(おおもとじんじゃ)が鎮座しております。」

剣根(つるぎね)「滞在した場所は、高須八幡神社(たかすはちまんじんじゃ)と伝わっておる。」

イソ「そこから2キロほど南には、諏訪加茂神社(すわかもじんじゃ)がありまする。ここは、我々が武器や武具を調達した場所と伝わっておりまするぞ。」

おちやん「尾道市(おのみちし)浦崎町(うらさきちょう)にも、高島宮とされる地があるぞな。高山中腹にある王太子神社(おうたいしじんじゃ)じゃ。これで三つ目じゃな。」

剣根(つるぎね)「現在の浦崎町は半島となっておりまするが、弥生時代以前は島だったともいわれておりまする。」

ここで、筋肉隆々の日臣命(ひのおみ・のみこと)と息子、味日命(うましひ・のみこと)も解説に加わった。

日臣(ひのおみ)「ここより西にある戸崎(とざき)地区には、上陸地点とされる場所があり、現在は嶽神社(たけじんじゃ)が鎮座してるっちゃ。」

タギシ「戸崎区民会館から北に150メートルのところにあるみたいじゃな。」

味日(うましひ)「じゃが(そうです)。ネットで調べても出てこないレベルの土地神様だったんやじ。右に湾曲した道路の、ちょうど左側面にある神社っちゃ。」

イツセ「以上の三つが、松永湾の候補地となっちょる。」

そこに、次兄の稲飯命(いなひ・のみこと)と三兄の三毛入野命(みけいりの・のみこと)も解説に加わってきた。

ミケ「残りの五つは、また次回やな。来週も見てくれよなっ。」

稲飯(いなひ)「勝手に終わらせるなっ!」

ミケ「兄上、サノ、本当はどこなのか、やっぱり言っちゃうか?」

サノ「ミケの兄上、それはやめておきましょうぞ。」

稲飯(いなひ)「ロマンがあるからな・・・。」

イツセ「じゃが(そうだ)。ロマンを奪ってはならぬ。」

ミケ「そうなると・・・我らが言えるのは、松永湾三候補地を、松永三兄弟と呼んでたことくらいやな。」

タギシ「伯父上・・・嘘はいけませぬぞ・・・。」

剣根(つるぎね)「ところで、ミケ様の申されたことから推測すると、残りの五つは、松永湾ではないということですな?」

サノ「じゃが(そうだ)。」

おちやん「して、三代目よ。松永湾(まつながわん)を発ったあと、サノはどこに行ったんや?」

問われた三代目こと、宇津彦命(うつひこ・のみこと)は意気揚々と答えた。

宇津彦「まず訪れたのは、田島(たじま)という島です。ここは、二千年後には、広島県福山市(ひろしまけん・ふくやまし)の内海町(うつみちょう)と呼ばれるところです。」

イツセ「松永湾を抜けて、陸伝いに南へと進んだんやな?」

宇津彦「その通り! 我々の時代の航海術は未熟ですからね。陸伝いに進むしかないんですよ。」

ここで、サノの妃、興世姫(おきよひめ)が会話に加わってきた。

興世(おきよ)「陸伝いと申されましたが、なにゆえ、島に行ったのでしょう?」

宇津彦「南に進んでいると、正面にドカンと現れるのが、田島なんですよ。だから、ここに上陸したんでしょうね。本州から、大きく離れているわけでもないですしね。」

日臣(ひのおみ)「この田島に、四つ目の候補地、皇森神社(こうもりじんじゃ)があるっちゃ。王太子宮(おうたいしぐう)とも言って、地元の人は『王太子さん』と呼んでるそうや。」

ミケ「ちなみに、今は、本州と橋で結ばれちょるんで、自動車で行くことも可能やじ。」

一同「じどうしゃ?」×15

日臣(ひのおみ)「華麗にスルーして、説明を続けるっちゃ。この神社には、高島宮址と書かれた大きな石碑があるじ。」

おちやん「地元の方々の意気込みというか、なんというか、圧巻の一言に尽きる代物じゃな。」

味日(うましひ)「隣には、矢ノ島があるじ。ここは弓矢を作ったとされる島っちゃ。」

宇津彦「我々が次に向かったのは、福山市の田尻町(たじりちょう)です。ここも高島宮址の候補地で、田尻八幡神社(たじりはちまんじんじゃ)の入り口に石碑が建ってます。ちなみに、田尻八幡神社は、武(ぶ)ノ宮(みや)八幡宮とも呼ばれております。五つ目ということですね。」

サノ「じゃっどん、宮の址は、更に北に進んだところにある宮原(みやはら)という伝承もあるみたいじゃな。」

宇津彦「さすがは我(わ)が君(きみ)! よくご存じで! 宮原は、ネットで調べても出てこないそうです。作者曰く、唯一の手掛かりとなったのは、宮原共用墓地の存在だったとか・・・。地図でいうと、田尻民俗資料館より上、JA福山市田尻支店より左の集落です。」

一同「じぇいえい?」×15

ここで、目の周りに入れ墨をした大久米命(おおくめ・のみこと)が、華麗にスルーして補足説明を始めた。

大久米(おおくめ)「ちなみに、田島と田尻は沼隈郡(ぬまくまぐん)に所属する町っす。」

稲飯(いなひ)「次の場所に行く前に、田尻の八幡神社について説明するっちゃ。」

サノ「イナヒの兄上、そこに何かあるのですか?」

稲飯(いなひ)「じゃが(そうだ)。八幡神社には、我々が船をつなぎ留めたという石があるんや。」

興世(おきよ)「神武天皇御東遷纜石(じんむてんのうごとうせんともづないし)ですね。」

ミケ「興世殿が申した、『ともづな』っちゅうんわ、前回説明したかい(から)、割愛させてもらうっちゃ。」

おちやん「ところで、三代目よ。そのあと、サノはどこに向かったのじゃ?」

宇津彦「はい。我々は、ついに岡山県に入りました。」

一同「おかやまけん?」×15

こうして、一行は岡山県に入ったのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?