トレーナー必見【施術で使える肩甲骨の知識と施術の実例】

肩甲骨の動きが悪い人は多いので、アプローチするとかなり変化を出せる。

今回は特に指導で大事になる部分に絞って解説していく。

肩甲骨部分の関節

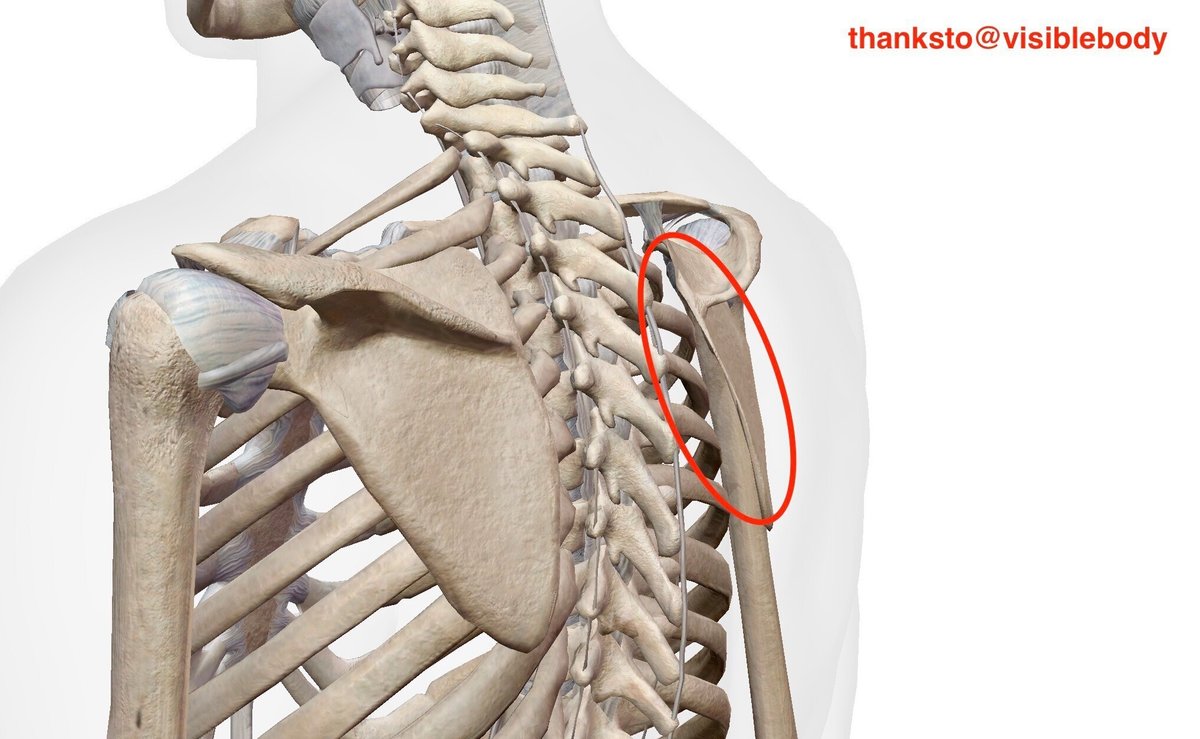

まず肩甲骨は肋骨との間に関節を形成しており、この部分を「肩甲胸郭関節」と呼ぶ

この関節は他の関節とは大きく違うところがある

それは

「靭帯・腱・関節包などの組織がなく、筋肉だけで構成されている」

こと

肘だったら内側/外側側副靭帯などがあり、動きの制動をしている

しかしそういったものが存在しない

解剖図を見ればわかる⬇︎

ではそれらがないと他の関節とどう変わるのか??

結論、とても動きやすい

腱とか靭帯は動きを制御する働きがあるため、それがないということはたくさん動くのだ

実際、肩甲胸郭関節は運動方向が10方向ある

「内転ー外転、挙上ー下制、上方回旋ー下方回旋、外旋ー内旋、後傾ー前傾」

めっちゃ動く。笑

自由度が高く動きやすい関節なのである

そしてさっき言ったような組織がない分、ある感覚がとても鈍い

位置感覚の鈍さ

その感覚は「位置覚」

位置覚というのは自分の体の位置と該当部位の相対的な位置関係を感知するセンサーのようなもの

肩甲骨であれば

・肩甲骨の位置がどこにあるのか?

・どのぐらい動いているのか?

これらを感知してくれる

それが肩甲胸郭関節には少ない

本来位置覚は靭帯・腱・関節包などの組織にたくさん含まれているが、それがないということは位置覚が乏しいのだ

これが何を意味するか?

肩甲骨の特性

「動きやすい関節な分しっかり位置を感知してほしいのに、感知しにくい構造になってる」

ということなのだ、これがガチで問題

もしかしたら正常より動きすぎてるかもしれないし、動いてないかもしれない

異常な運動を引き起こしているかもしれない

それがわからないのだ

だからこそしっかり肩甲骨の動きの学習をさせ、感覚を入れてあげる必要がある

評価必須だが肩甲骨の動きが分からない方は多いため、動かす練習はした方がいい

以前私が声帯をやっていた時に見た例だと、60代の料理教室をやってるおばちゃんがいて

ずっと肩甲骨を固めて手先だけ動かす作業が多い方だった

固めて動かす分、肩甲骨はガチガチ

そこで横向きに寝てもらい、アシストしながら肩甲骨を動かすようにアプローチして

「屈曲90°➔150」°ぐらいまで上がるようになり、動作が楽にできる状態になって帰っていただけた

肩甲骨の機能1つとっても、勉強することで日常生活を楽に送る手助けとなり、お客さんを幸せにできる

これは体の知識全般に言えることである

だからこそ勉強していこう

ちなみにそのときは横向きで肩甲骨をアシストして動かすサポートをしたが、お客さんに座ってやってもらった方がやりやすい。

こんな感じ⬇︎

真似してみてね

ってことで今日の授業終わり

もっと学びたい人は

「現場で結果を出すためのロードマップ」

も無料で配信しているので、こちらもご視聴ください。

・現場の指導で結果を出すための最強マインド

・パーソナルで結果を出すための【必須の考え方2選】

・どんなお客さんが来ても結果を出せる【4ステップ】

・現場の指導で結果を出す【具体的テクニック3選】

・なぜ格上のトレーナーが結果を出しているのか【3つの共通点】

これらを順番に解説してます。

現場の指導で結果を出せるトレーナーになる完全版動画(77分超)

— キクティー@トレーニング×解剖学 (@kikuty_training) December 16, 2023

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

✅現場の指導で結果を出すための最強マインド

✅パーソナルで結果を出すための【必須の考え方2選】

✅どんなお客さんが来ても結果を出せる【4ステップ】

✅現場の指導で結果を出す【具体的テクニック3選】… pic.twitter.com/bIthxLmibj

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?