夏本番!熱中症予防に大切なお塩と水分のこと。オリジナルドリンクのレシピも公開!

こんにちは、基弘会編集部デスクの山本です。

すっかり夏本番、毎日暑い日が続いていますね。

日本の夏の最高気温はどんどん高くなっていて、私たち医療介護従事者は、利用者さまにいかに「熱中症予防」に気を付けて頂くかに神経を使う季節でもあります。

その熱中症の引き金となるのが脱水症で、脱水症が悪化すると熱中症になってしまいます。

そのため、熱中症予防=脱水症予防ということになります。

脱水症の予防には「水分と塩分」の補給が一番大切だというのはもはや常識になってきていて、この季節は塩飴などの予防商品なども沢山販売されていますね。

今回はその「水分」と「塩分」の関係についてお話していきます。

お塩の種類**

お塩には大きく分けて「天然塩」と「精製塩」との2種類があります。

天然塩とは、一般的に海水を天日で乾燥させるなど、昔ながらの製法で作られた塩の事を指します。天然塩の塩化ナトリウム含有量は80%程度のものが多く、マグネシウムやカリウム、カルシウムといった豊富なミネラル、60種以上の酵素・ビタミン類がたっぷり含まれています。

自然塩は粗塩などしっとりしたお塩が多いので、水分に溶けやすいのも利点の1つです。

精製塩とは、海水からイオン交換膜法で塩化ナトリウム99.5%以上に濃縮したもので、精製の過程でにがり成分が取り除かれるため、「マグネシウム・カリウム・カルシウム」などがほとんど含有していません。

食卓塩などサラサラしているものが多いので、使いやすいのが利点の1つですが、かけすぎの心配がありますね。

どちらも良いところがありますが、我々基弘会の施設ではミネラルも摂取できる天然塩を採用しています。

それは高齢者の脱水予防を意識しているからです。

水分のこと

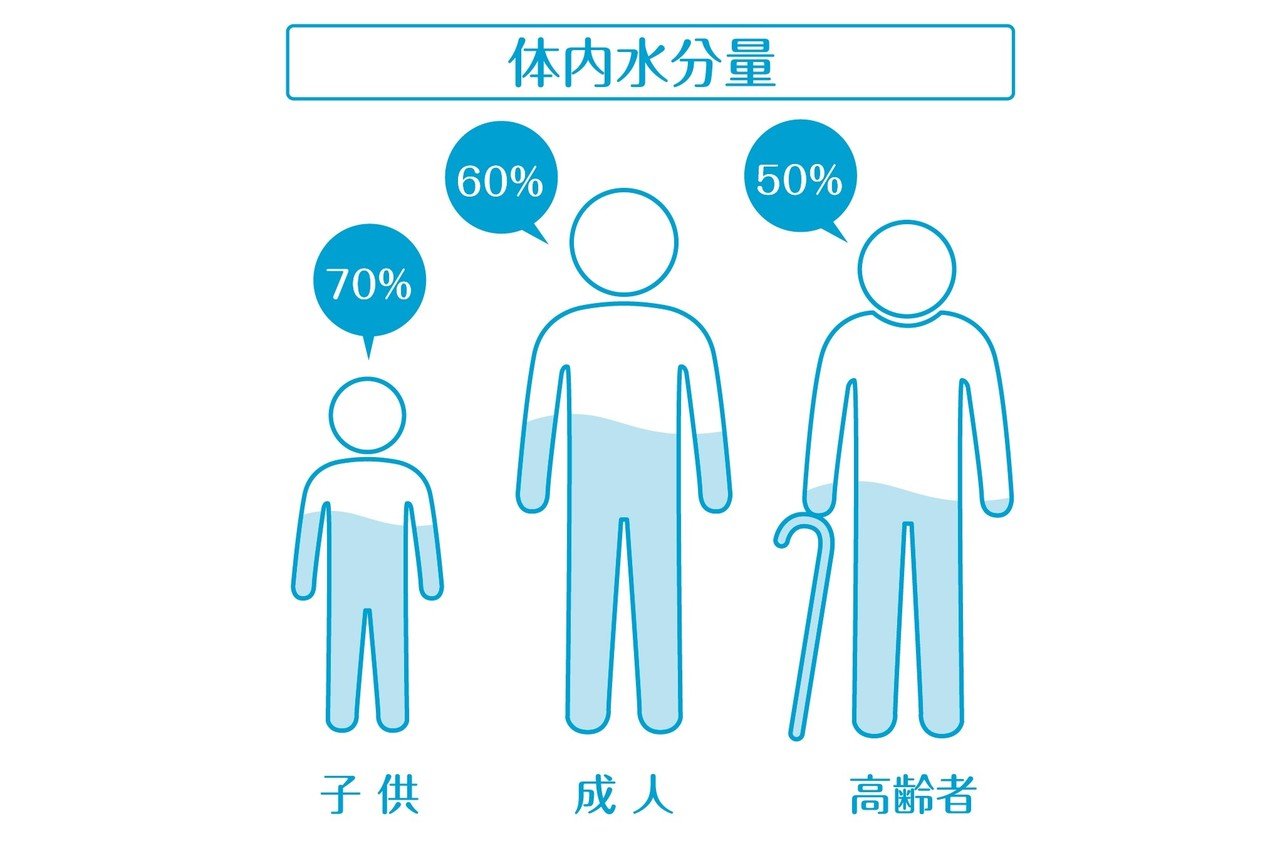

私たちの身体の半分以上は、水分でできていますが、身体に占める水分量は年齢によって変わります。

赤ちゃんは生まれた時、体重の約70~80%が水分ですが、年齢を重ねるごとに水分量は減っていき、成人になると水分量は体重の60%ほどになり、高齢者と言われる年齢になると水分量は約50%位まで減っていきます。

この身体に含まれる水分のことを「体液」と言いますが、いわゆる「脱水」とは、この体液が減少した状態のことを言います。

体液には、身体の働きを正常に保つため、塩分やカリウムなどのミネラル=電解質が含まれています。私たち人間の体は、植物のように栄養素を作り出すことは出来ないので、日常の食事から、水分や塩分・ミネラルを摂取し補う必要があります。

ミネラルは様々な食品から取り入れることが出来ますが、例えば日常使用するお塩を精製塩から天然塩に変えるだけでも微量ながら豊かなミネラルを摂取できることになるので、特に高齢者のお食事を調理する際には、天然塩を使用するほうが効率が良いと考えています。

脱水にも種類がある

身体に入る1日の水分量と出ていく水分量のバランスが崩れ、体内の水分量が不足するのが「脱水」状態です。医学的な定義は不足した水分量が体重の3%以上になった状態を「脱水症」といいます。

脱水症は気温や湿度が高く汗をかきやすい夏場だけのことと思われがちですが、実は空気が乾燥してくる秋から冬場にも注意は必要です。

一口に脱水といっても、体内で起こっている脱水には種類があるのをご存知ですか?

ひとつは身体から水分が多く失われる状態の「高張性脱水」といわれるもの。

これは水分の摂る量が少なく、口や喉が渇くタイプの脱水です。

このタイプの脱水を予防するには、こまめに水分を補給することが重要で、喉が渇くのは水分が足りていないという身体からのサイン。

ただし喉の渇きを感じてから水分を摂るのでは間に合わないこともあるため、喉が渇く前に意識して水分を摂る事が大切です。

また、アルコール類は水分補給には逆効果。アルコールは利尿作用があるため、かえって脱水を助長してしまいます。

もうひとつは、大量の汗をかいたり、下痢や嘔吐が続いたりして、急激に身体の水分と同時に電解質も失われる状態で起こる「低張性脱水」というタイプの脱水です。

この「低張性脱水」の場合に気を付けなければいけないのは、水分を補うだけではむしろ重症化してしまう場合があり、失われた水分と電解質を一緒に補う必要があるのです。

そもそも体液は真水ではなく、ナトリウムやカリウムなどの電解質と呼ばれる成分を含んでいるので、大量に汗や下痢・嘔吐などで急激に体液を失った場合、水分のみを補給すると身体の中の体液の電解質の濃度が薄められてしまいます。

そうすると、人間の身体は薄くなった体液の濃度を適度な濃度に近づけようと、せっかく摂り入れた水分を、尿として排泄してしまうのです。

そのため、大量に汗をかいた場合には電解質を含んだ飲み物で水分を補わないと、ますます脱水の症状を悪化させる事になってしまいます。

最近は「経口補水液」(OS‐1等の製品)といった飲み物がドラックストアに置かれるようになりましたので、下痢や嘔吐が続く場合にはそういった水分を活用してください。

ただし経口補水液には身体に早く吸収されやすくするために糖分や塩分が含まれているので、持病に糖尿病や腎臓、心臓等に疾患がある方は日常的な飲用には注意してくださいね。

管理栄養士直伝!手作り経口補水液の作り方

経口補水液はスポーツ飲料よりも糖分が少なく腸管からの水分の吸収がはやいので、水分補給・脱水防止に適した飲み物です。

ここで簡単に出来る手作り経口補水液のレシピをご紹介します。

【材料】

水 1Lに対して、砂糖40g、塩3g、レモン果汁50g

※水分500mlなら上記の半分量です。

【作り方】

①ボウルに水1Lを入れる。

②砂糖、塩を分量通りに①に入れる。

③溶けるまで混ぜ合わせる。

④溶けたらレモン果汁を入れて、出来上がり

塩分は体内に水分を保持させる働きがあります。また糖分は小腸でのナトリウムと水分の吸収を促進させる為に重要な役割を果たします。また、レモン果汁を入れることでカリウムも補給できるので、より水分・電解質の吸収を助けるものになります。

使用するお塩も「精製塩」よりは「天然塩」を使用いただくことで電解質の源であるミネラルが含まれているのでより良いということになります。

ただし、手作りの経口補水液は市販のものに比べ保存がききません。

また市販の経口補水液は電解質成分をより強化しているため、激しい下痢症状などがある時などは市販品をお勧めします。

いずれにせよ、経口補水液は脱水の「治療薬」ではなく「予防」のために飲むものです。

脱水の状態が重篤になると経口補水液だけでは補う事が難しいときもあるので、その時は医療機関で点滴などの「治療」が必要となります。

元気に夏を過ごそう

いかがでしたか?

気を付けていてもあっという間に症状が進行してしまうことが、脱水の一番注意すべき点です。

予防のためには日頃からこまめな水分補給と、電解質であるミネラルを「適度に」摂取すること。

そのための知識を持っておくことが大切です。

日頃から予防対策をして、元気に夏を過ごして下さいね。

Text by 山本 郁子(基弘会編集部デスク)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?