No.11|ポスト資本主義はどうあるべきか?

No.1~No.10にかけて、様々な日本の課題を扱った。欲望渦巻く資本主義の闇、広がり続ける資産格差と財政規律の緩み、急速に進む環境破壊と気候変動の脅威、加速する生物の大量絶滅、そしてそれらのリスクが分かっていても個々人の努力や選択では回避できない袋小路にあることをご紹介した。

事実を知っても何も変えられない、そんな無力感と不安を感じ、社会の歯車を演じ続けるのはあまりに残酷なストーリーだ。私たちは現実を見なければならない。未来の話は笑ってできなければならない。今の社会は変革を求められている。

本章では、ポスト資本主義とはどうあるべきなのか、その目指すべきシステムを提案したい。全ては仮説から始まる。一つの読み物として気楽に読んでもらいたい。

資産に対する課税

No.10において、『資本家の努力に報酬として報いつつも、その利益を公平に徴収・分配して資産格差を広げない、新しいシステム』について言及した。実のところ、"考える分"にはそれほど難しいことではない。例えば資本税や部分的BI(ベーシックインカム。最低限所得保障の一種)を組み合わせることによって、それは十分達成可能である。

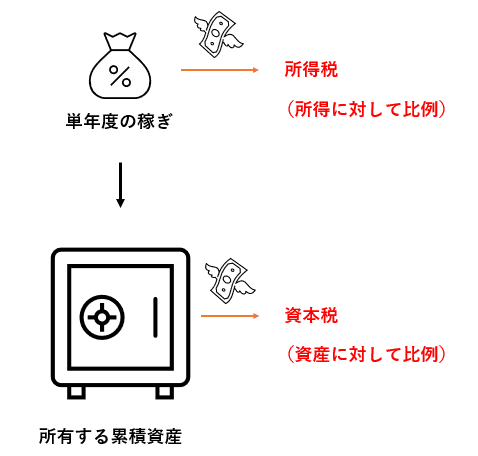

従来の税制は、基本的に「単年度の収入に対して課税する方式」であったのに対し、「所有する資本に比例して課税する方式」を取り入れたのが資本税である。この導入によって、資産格差を直接的に縮小させることができる。

従来も不動産に対して、固定資産税という形で徴収はされてきた。しかしそれは応益的な観点から定められたもので、格差を是正するには不十分なものであった。基本的に税金はかかっておらず、資本税に相当するものは、相続税・贈与税などに限られていた。

投資による格差の拡大は、まるで過去の亡霊が徐々に膨らんで、現在に幅を利かせるようなものである。私達は今を生きている。過去の威光をいつまでも存続させるのではなく、「今の社会への貢献」が重視されるシステムに変えていかなければならない。資本に比例した課税を行うことによって、その実現が可能になる。

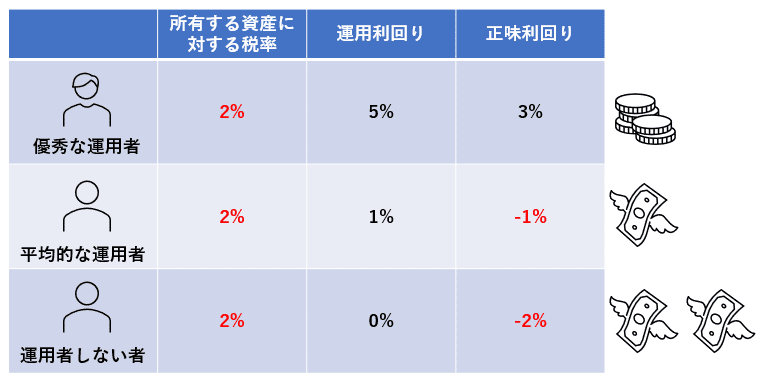

例えば平均的な投資利回りが1%として、資本税を2%とすると、資本は正味1%づつ減少していく。資本を効率的に運用した者は課税後も利益を生み出すことができる一方で、資本の効率的な運用に全く貢献しない者は多くの資産を減らすことになる。平均的な正味利回りがマイナスにすることで、格差は是正され、投資は「お金を増やす手段」から、「お金の価値の劣化を抑制する手段」へと意味合いを変えるのだ。

BI(ベーシックインカム)がもたらすもの

資本税によって回収されたお金を原資に、労働者に公平に再分配する制度——例えばBIを導入することによって社会に大きな変革が起きる。

BIと聞くと、荒唐無稽な話だと思い込むかもしれない。しかしながら、この過酷なマネーゲームを終わらせるには理屈上必要不可欠な制度なのだ。No.9で紹介したように、生産性が劇的に向上した現在、仕事を意図的に増やさない限り仕事はとっくになくなっているのである。仕事を無理やりにでも創り出さないと社会全体にお金が行き届かないという"制度的な欠陥"ゆえに、労働時間は減らず、資源を浪費し、環境は破壊されてきた。やるべきことは無意味な仕事を創らせることではない。ただ、生産性の向上によって得た社会の富を公平に分かち合う、ただそれだけで良いのだ。

BIには大きな可能性がある。以下にメリットを挙げてみよう。

・長時間労働からの解放

・尊厳の回復

・天職との出会い

・生産性の向上

・政治の成熟

・持続可能な社会への転換

・世代間の平等

(長時間労働からの解放)

BIは、人を強制された労働から解放してくれる。技術は過去100年の間で著しく発展し、人が最低限生きていくだけならば相当短い労働時間で済むことだろう。自分の大切な時間を安値で切り売りしなくて済むのだ。

(尊厳の回復)

BIは、人としての尊厳を取り戻してくれる。資本主義による過酷な競争は、似たような境遇にいる労働者間で熾烈なポスト争いを起こし、就労環境を悪化させてきた。消費者は1円でも安いものを求め、それに応える形で経営者は1円でも賃金を安くしようとし、賃金を削ることに成功した会社こそが最終的に生き延びる結果となった。生活するため・家族を養うため、意味が感じられない仕事であっても、パワハラやセクハラ、理不尽な顧客に責められることがあったとしても働かざるを得なかった。けれども生活が保障されることで労働者側に離職という選択肢が与えられると、従業員を大切にしない職場こそが早々と淘汰されることになる。顧客は神様ではなく、従業員と顧客はフェアな立ち位置になる。横暴な客は従来通りにサービスを受けられなくなり、客としての最低限の品格が求められるようになる。これは考えてみれば当たり前のことであるが、それがいつの間にか当たり前ではなくなっていたのだ。加えて単純で単調な仕事や3Kの仕事は、誰も低賃金で働こうとは思わない。最低賃金を引き上げずとも、仕事の内容と賃金のミスマッチは自然と解消される。仕事に働きがいを、負担に対する相応の見返りを、そんな当たり前を取り戻すことができるようになる。

(天職との出会い)

BIは、人に天職を与えてくれる。現在のシステムでは、高等教育に進学する資金的な余裕がなければ、優秀な人材であったとしても進学の道を閉ざされてしまう。働いた経験がない学生が、限られた情報の中で大学の専攻や就職先を決めてしまう。転職の困難さ、生活基盤のぜい弱さが、再就職の道に二の足を踏ませてしまう。けれども社会を知らずして天職を見つけることは到底不可能だ。天職かどうかを見分けるにはやってみなければ分からない上、相応の時間がかかる。実際は仕事との相性が最悪であったり、職場の環境が合っていない場合でも、それに気づかず我慢を続け、特技が活かされないまま歳を取ってしまうこともある。最低限の生活の基盤が保障され、誰にでも学ぶ機会が平等にありさえすれば、様々な仕事への挑戦、ボランティア、一人旅、人との出会い、社会人からの学び直しといった経験が、人生と向き合うきっかけを作り、天職と巡り合う確率を上げてくれる。

(生産性の向上)

天職と巡り合うことによって、人は仕事にやりがいを感じ、自分の力を十二分に発揮できる。本当に高いパフォーマンスを示すのは、優秀な人材の集まりではなく、情熱にあふれる集団なのだ。BIによって生活の基盤が保障されれば、短期的な利益にせっつかれることなく、長期的な視点に立って研究や開発ができる。またBIは従業員の解雇を容易にし、解雇のために多額の退職金を用意する必要もない。情勢が大きく変化する社会において、必要な人材を必要な期間雇うことで、組織は若返り、生産性は上げられるのだ。BIが導入されれば最低賃金の規定も必要ない。仕事を経験するため、技能を習得するため、試用で雇用してもらい自身をPRするため、スタートアップ企業でまだ売り上げがないため、働く時間を短くしたいため、様々な状況に合わせてより柔軟に賃金を設定し、働き方を決めることができる。

生活の基盤の保証は、互いのことを競争相手としてではなく、同じ社会の仲間としての認識に改める。他者を蹴落とし競争社会を生き抜こうとする冷淡な社会から、社会のために何が貢献できるか、協力し合えることはないだろうか、を考え始める。自由な時間は、政治や経済・将来について考える余裕を与えてくれる。政治に関心が高い人口が増えるほど、政治のレベルが上がってゆく。将来の世代に何が残せるのかを考える。

当然の反論として、生活が保障されれば誰も働かなくなるのでは?、と心配されることだろう。正直なところ、それに対する完全な答えはないと考える。ただ、報酬が妥当で、働きがいがあり、社会に貢献できているという実感が持てるのであれば、働くことを早々に辞めたりはしない。BIの導入で働くことを辞めるのであれば、それは割に合っていなかったから辞めるのである。常に代わりがいるという緊迫した状況下で、失業への恐怖という弱みにつけこんで労働者を追いやってきた結果なのだ。そうやって価格交渉力の弱い労働者に長時間の労働を強いることで、安価なサービスを受けられている社会の中に、私たちは暮らしている。

(補足)労働意欲を保つ一つの手段として、"信用通貨"の導入が考えられる。BIで支給するお金とは区別し、働いたり、ボランティアを行って地域に貢献した場合に、それに応じて蓄積されるポイントのようなものだ。それを個々の信用の証としても良いし、サービスと交換できるようにしても良い。売買で買えない通貨を補助的に使用することで、勤労所得と不労所得を区別し、貢献に応じてピンポイントで報いることができる。

もしパンデミックの発生下でBIが導入されていたらどうなっていただろうか?職を失ってたちまちに経済的に困窮する人の数を減らすことができただろう。安心して感染拡大が収束するのを待ち、自分達には何ができるかを冷静に考えることができたはずだ。観光に係る人々の生活を支援する目的で、わざわざ感染拡大のリスクを冒してまで観光に行く必要はなかった。その行動は、短期的には支援になったとしても、長期的には感染拡大を長期化し、泥沼の消耗戦に引きずりこんでしまう。

BIの導入に不可欠な土壌

ただし資本税やBIの導入は、極めて難しいものだろう。資本税の税率が急に引き上げられれば、資本家の大きな反発を招き、あの手この手で海外に逃げようとするだろう。またBIの行き過ぎは労働意欲を過剰に奪い、労働の供給と需要のバランスを壊して急激なインフレを引き起こす可能性がある。新しいシステムに適応するには、様々な利害関係者のバランスを取り続ける、緻密なコントロールが求められるのだ。

そのためには、より成熟した政治が不可欠である。それには、"政治家の質"と"政治を監視する国民の教養の高さ"が鍵になる。いかに優れた政治家候補がいたとしても、国民がその政策を理解できなければ、実行されない。なぜなら、有権者が甘言に騙されたり利己的な思考に走ってしまえば、都合の良い政策を訴える立候補者が有利となり、地元優先で短期的な利益の追求に走る議員ばかりで国会が構成されてしまうからだ。政治家は常に全体を、そして遠い将来まで公平に目配りしなければならない。国会議員は国の代表であり、地元の利益の代弁者あってはならないし、今の世代を優先するあまり、将来の世代を犠牲にすることも許されない。有権者が金融リテラシーを持ち、現状の予算状況を理解できること、監視できることが最低条件なのだ。加えて法律や経済・環境・情報技術などへの理解や関心の高さが、政策の立案に多大な影響を与える。政治家の質と国民の教養の高さは連動しているのである。

国民の教養を高めるためには、教育を変えなければならない。学びを後押しする手段として、知のオープン化を提案したい。

いまや情報技術の発展によって、インターネット環境と端末さえあれば、ほぼ無料で情報を共有することができる。私たちは既に学校や大学に行かなくても、多くの教育の機会に巡り合う土壌を手にしているのだ。

辛くもコロナによって学校が封鎖されたことで明らかになったのは、日本とリモート先進国における学習環境の歴然たる差である。リモート学習が整備された国では、オンラインで授業は続けられ、良質な教育を受け続けることができた。一方の日本は自習が中心となり、インターネット環境がある家庭とない家庭での教育格差が問題視された。技術があったとしても、それが行き渡っていなかったり、利活用されなければ全く意味がない。

受験一つとっても、購入できる教材が豊富であるほど、それだけ競争に有利になる。多様な教科書や受験教材を無料公開するくらい、国にとってわけのない金額だろう。そのような環境は、本気を出せば早々に作れるのだ。特に試験範囲が定まっている受験であれば、より公平に教育の機会を与えるべきで、親の年収によって影響を受けてはならない。

そもそも大学に行かないと勉強できない、という必然性はないのだ。所属する学生だけに情報を囲い込む必要もなく、広く講義を公開してしまってもいい。見るだけで事足りたりるものであれば、オンライン上で完結してしまおう。そうすれば、本当に優秀な人材は、高校や大学に行く手間を省き、最前線で働きながら学ぶことができるようになる。社会人になってからも、必要に応じていつでも学び直すことができる。

政治の壁を取り払う

驚くことに、「支持する政党がない」という有権者が8割を占めている。民主的なプロセスを経て候補者が決定されているにも関わらず、政治が民主的なものから遠ざかってしまっている。原因の一つにあるのは、政治的な参入の壁が大きすぎて、誰もが政治に参入できないことにある。

その要因として、高過ぎる供託金と選挙費用、脆弱なセーフティーネットが挙げられる。お金がないと立候補することすら叶わず、また当選も難しい。もちろん落選してしまっては収入は得られない。政治への参加は極めてリスキーであり、事実上の新規参入の壁となっている。

BIが導入されれば、収入がなくても最低限の生活資金が保障される。また選挙運動員に対する生活も保障され、結果として選挙にまつわる人件費を圧縮することが可能だ。

また参入の壁をなくすためには、供託金と選挙費用の低額化も欠かせない。現行制度では、選挙区では300万円、比例代表では600万円を供託しなければならない。この高過ぎる供託金は、憲法44条にある『人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。』に定められた参政権の侵害にも抵触する。あまりに歪んだ制度である。

現在まで、供託金は『当選を争う意思のない候補者の乱立や売名目的のための立候補等を防止する』ことを目的に設定されている。けれども、先進国で供託金がこれほど高いのは日本だけであり、諸外国ではそれほど問題視されているわけではない。むしろ自由な立候補が妨げられた結果、有権者が支持したいと思う政党が現れないこと、今の政治に不満があったとしても立候補する機会さえ与えられないことの方が問題なのだ。

政治は、"優秀な人"が意思決定をすることも大事であるが、"誰が決めたのか"も同じくらい重要である。お金がないと立候補できないのは間違っている。また、日本は男性優位の社会であり、国会議員の女性の割合は衆議院で10%、参議院で21%に過ぎない(引用元)。会社においても、日本における管理職の割合は12%とG7で最下位である。男性中心で決められた政策がどれほど優れていたと仮定しても、それは平等な社会とは言い難い。

機会は平等に与えられなければならない。それは基本的な人権であり、それがあるからこそ、政府は国民から信任を得るのである。私達はそれを実践し、守らないといけない。

(補足)資本税について

格差を縮小するために、資本税を導入することを紹介した。ただし、年度ごとに資本を現金換算して正確に見積もることは容易なことではない。また海外との税制の違いなど、交渉と導入には極めて困難を伴うこともあり、経済学者であるトマス・ピケティ氏も「空想的な発想」と評している。けれども、通貨は電子化は進み、人工知能の発達も相まって、従来よりも現実的な可能性が大きくなっている。今の制度で資本税を導入するよりも、資本税ありきの発想で社会システムを再構築すべき時なのでは、と提案する。

参考図書:21世紀の資本

▼マガジン(全12話)

twitter:kiki@kiki_project

note:kiki(持続不可能な社会への警鐘者)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?