絵本導入期の5要素【くりかえし】

【くりかえしは愛情】

結論から言います。

くりかえしは愛情です。

私は

赤ちゃん絵本

というジャンルに、とても大きな可能性を抱いています。

赤ちゃん絵本の楽しみ方がわかれば、

赤ちゃん絵本がなぜ赤ちゃんを笑顔にさせるのか

その理由を知れば、子育てはもっともっと幸せなものになるからです。

小さい子用の絵本って

同じ言葉が繰り返し出てくるだけ、

同じことが繰り返されるだけで

ストーリーもなく単調なものが多くて

つまらない。

赤ちゃん絵本なんて、もっとわけわかんない。

絵本が子どもにいいって聞くけど

こんな単純な絵本の何がいいのか

わからない。

子どもに絵本がいいらしい。

とどこかで聞いて読み始めたママやパパが

このように感じることは

少なくありません。

だいたい

「赤ちゃん絵本」なんてジャンルが存在することすら知らない人も多いでしょう。

絵本は保育園や幼稚園で先生に読んでもらうもの。

そのうち、ひらがなが読めるようになれば自分で読むようになる。

そう考える人も多いです。

ですが、赤ちゃん絵本に代表される

【くりかえし】の表現が子どもの心にとても大切なことを届けてくれるのです。

それを知れば、きっと、おうちでわが子に絵本を読んであげたくなりますよ。

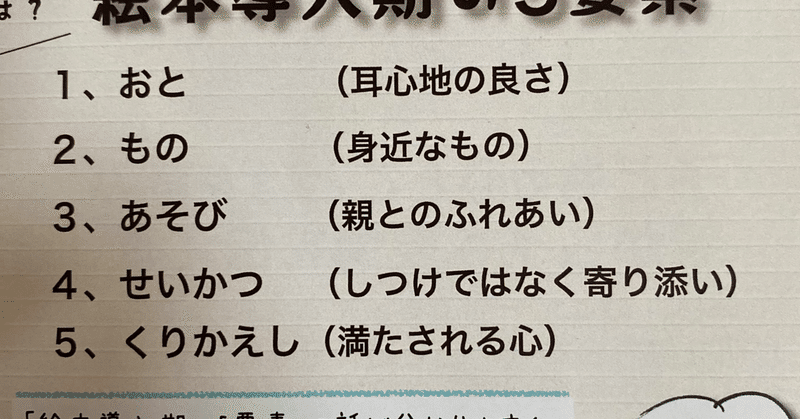

※赤ちゃん絵本(絵本導入期)の5要素

【おと】

【もの】

【あそび】

【せいかつ】

も合わせてお読みいただきたいです。

●小さな子がくりかえしを好む理由●

では

【くりかえし】について

具体的に絵本を見ながらお伝えします。

「ぽんちんぱん」

柿木原政広 作

福音館書店

※画像の本は2010年の月刊誌ですが

現在ハードカバー化され販売されております。

では読んでみましょう。

「ぱんぱんしょくぱんぽんちんぱん」

⬇️次のページ

ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん

で

パンがちぎられて顔ができています

⬇️次のページ

⬇️次のページ

ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん

で

パンがちぎられて顔ができています

⬇️次のページ

⬇️次のページ

ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん

で

パンがちぎられて顔ができています

⬇️次のページ

⬇️

はい。

ここで問題です。

次のページはどんな展開が待っているでしょうか?

お答えいただけましたでしょうか?

はい。

答えです。

⬇️

ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん

で

パンがちぎられて顔ができています

⬇️次のページ

⬇️

はい。

ここで問題です。

次のページはどんな展開が待っているでしょうか?

お答えいただけましたでしょうか?

って

そうなんです。

答えは

⬇️

ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん

で

パンがちぎられて顔ができています

皆さん

間違わずに答えることができましたか?

できますよね。

なんでって

くりかえしくりかえし

同じ言葉と同じ展開が続いてるから

次、どう展開するか予想ができるからです。

予想できる=先がよめる

ともいえます。

赤ちゃん期からおおむね2歳くらいまでの

お子さんは、その心理発達の面からも

「先がよめる」展開のものを好みます。

「こうなるだろう」と予想していることが

すぐそのあとに思っていたようになる。

この、「思ったとおり」の気持ちが

幼い子の喜びなのです。

発達の段階で「好む」ということは

脳(心)の育ちに必要だということです。

先が少しよめる

予想どおりになる

いつもどおり

これらの遊びはこの時期には

欠かせません。

育ちに必要なことを子どもは喜びます

言いかえれば、育ちは段階を踏んでいくものです。

急ぎすぎたり、飛ばしたり

軽んじたりすることなく丁寧に

子どもの育ちのペースに合わせることが

大切です

「くりかえし」の絵本は

「思ったとおりになる」

その喜びを叶えてくれます。

だから、幼い子は「くりかえし」を好むのです。

予想したようになる

は、

「願いが叶う」

と同じ感情です。

自分の願いを叶えてくれるから

「くりかえし」の絵本が好きなのです。

また、次はこうなるよね、という脳(心)の動きは、少し先を読むというのとも同じ感情です。

少し先を読むというのは、少し先を待つ。という心も育てます。

少し待てば願いが叶うというのは、絵本を聞いていたい、見ていたいという気持ちを育てます。

聞いていたい、見ていたいというのは、能動的な心の動きです。

これは、読んでいるから聞いているではなく、

子ども自らが「聞いていたい」と願って絵本を聞くことです。

同じ「聞いている」でも、受動的なのか能動的なのかで意味は大きく異なります。

●くりかえしの色々●

絵本の中の【くりかえし】は様々な表現があります。

代表的なのは

・同じ【おと】(ことば)がくりかえされるもの

「ちぎちぎぱっぱでぽんちんぱん」はその例です。

・展開がくりかえされるもの

偕成社の「ばいばい」などは、その例としてわかりやすいです。

動物は何種類もでてきますが、「こんにちは」の次のページは必ず「ばいばい」です。

これが、余計な大人の思惑から、他の挨拶も加えた絵本だったならば、こんなにも小さな子どもに愛される絵本にはなっていないでしょう。

この絵本のくりかえしは、「ばいばい」のページの動物が全て(向かって)右側の手(しっぽ)を挙げている点でも徹底されてますし、「こんにちは」のページの動物はまん丸お目々で「ばいばい」のページの動物の目はどの動物も目をニッコリとした表情になります。絵の表現もくりかえしになっています

まついのりこ あかちゃんのほん

「ばいばい」

まついのりこ 作

偕成社

他にも

「うしろにいるのだあれ」

などに代表される問いかけ→こたえ

のくりかえしの絵本も多く、何度も読んでもう答えがわかっていても読んでほしいと子どもが望むのは、

それが脳(心)の喜びだからです。

「うしろにいるのだあれ」シリーズ

accototoふくだとしお+あきこ 作

幻冬社

●自分の気持ちをわかってくれる人の存在●

「くりかえし」の絵本が、子どもの願いを叶えてあげられる最強アイテムであることは、おわかりいただけたかと思います。

では、それを

親から子に読み聞かせる意味はなんなのでしょう?

2つあります。

1つは

子どもは、わかりやすい、うけとりやすい愛情を求めています。

【くりかえし】の表現は小さい子の心を喜びで満たします。

自分の願いを叶えてくれることは、子どもにとって

とてもわかりやすい愛情です。

親が【くりかえし】の絵本を読んであげることは、読めば自然と子どもの心を喜びで満たしてあげているのです。子どもは読んでくれる親が自分を愛してくれていると実感できるのです。

2つめは、

親にとっての幸せも満たしてくれるという点です。

親になれば、誰しも「育てあげなければ」というプレッシャーとの闘いです。

しなければならないこと、した方が良いと言われていることなど、親が子どもにしてあげることは、そのどれもが子どもへの愛情です。

ですが、愛情は子どもに伝わっていなければ子どもにとっては愛情ではないのです。

わかりやすい愛情表現というのは、どんなものでしょう?

親にしかできないこと

親だからできること

それを見返りなくわが子にしてあげる。

それは親にとって一番の幸せです。

各ご家庭で、

見返りのない

それぞれの愛情表現があるでしょう。

その一つが「絵本の読み聞かせ」なのです。

簡単すぎて読む意味がない、と思われるような

【くりかえし】の絵本を読んであげることが親から子どもへの愛情表情となるなら、親にとっての幸せです。

●子どもが望むならいつまでも●

長い文章のもの、何かテーマのある物語などは意味があるけど、赤ちゃん絵本なんてなんの意味もない。と思っていた方には

【くりかえし】の絵本が、幼くて難しいことが理解できない小さい子用に簡単に作られたものではないことは理解できたと思います。

あかちゃん絵本の存在意義はとても大きいです。

長いおはなしが聞けるようになっても、1人で絵本が読めるようになっても、子どもが望むなら【くりかえし】の絵本を読んであげてください。

●補足●

もう一段階、心の発達がすすんだ幼年期のお子さんが

「おおきなかぶ」のようなおはなしをとても好むのは、それが物語でありながら、【くりかえし】の展開であることも大きな理由です。

●おわりに●

これで

・おと

・もの

・あそび

・せいかつ

・くりかえし

絵本導入期の5要素の話は終わりです。

絵本選びのときに、

「これは5要素が入ってるかしら?」

なんて難しく考える必要はありません。

様々な媒体で「あかちゃんにふさわしい絵本」

の紹介がされています。

それらを参考に読んでいれば大丈夫です。

5要素のうち、1つの要素の強いものと、合わせ技のものと色々ありますが、赤ちゃん絵本に5要素が用いられていないものは、ほぼありません。

なんとなく赤ちゃん絵本を読んでいた方は、それが素敵なお子さんへの愛情表情だったと自信にしていただきたいですし、これから読む方は、たった数十秒の読み聞かせが親にできるとても尊い子どもへの語りかけ、寄り添いになると知り、赤ちゃん絵本を読んでいる私(親)は結構イケてる親なんだ。とこれまた自信にしてもらいたいです。

誰にでも簡単にできる。

だからこそ、「読んであげたい!」と親が心から思ってすることが何より大切です。

2020.7.21

待ちよみ絵本講師 内田早苗

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?