書物の転形期07 洋式製本の移入4:共立学舎による米国版教本の模倣

尺振八と共立学舎

鈴木徳三「明治期における『ボール表紙本』の刊行」(『大妻女子大学紀要 文系』24号、1992.3)は、「ボール表紙本の創始」として、ともに1872年刊の『国立銀行条例 附成規』、『傍訓英語韵礎』の二書を挙げている。しかし、「ボール表紙本」という呼称は後世のものであり、1872年当時はこれが洋装本の一様式として認識されていたわけではない。「ボール表紙本」という様式が認知されていく過程は後にまとめてふれることにして、ここでは「ボール表紙本」と見なされるような製本様式が移入される経緯について述べてみよう。上記の二書のうち、先に刊行されたのは『傍訓英語韵礎』(1872.3)である。刊行したのは尺振八(せきしんぱち)の私塾共立学舎であった。

※『傍訓英語韵礎』、木戸架蔵

尺振八(1839~1886)は幕末から明治初期にかけて活躍した英学者である。尺次郎『英学の先達・尺振八』(はまかぜ新聞社、1996)によると、彼は1860年にジョン万次郎や西吉十郎から英語を学び、翌年には横浜の商人スネルの下僕となって英会話を磨いた。米国公使館通訳のポートマンや公使ブリュインからも英語を学んでいる。尺は英語で本格的な交渉ができる英会話能力を身につけており、特に横浜居留地と米国公使館に太いパイプを持っていた。慶応遣米使節団に通弁として選ばれ、英語力は福沢諭吉を凌駕すると言われた。船上で福沢と酒を酌み交わし、福沢の幕府批判の放言をやんわりとたしなめたというエピソードが『福翁自伝』に記されている。尺は帰国後も米国と横浜、そして福沢と深い関係を持ち続けた。官軍の江戸入城の際には福沢と慶應義塾の塾生らを助けるために米国公使に掛け合い、米国公使館の雇用証明書発行の約束を取り付けている。

福沢らは米国滞在中に初等教育施設を視察している。また前回ふれたように、福沢は米国の教本を教育用に大量に購入していた。1867年4月にはワシントンでAppleton社と書籍購入の手続きを行っている(「慶應三年日記」1867、『福沢諭吉全集』19巻151-152pp)。福沢がワシントンに出立する際に尺はニューヨークに残っているが、ワシントンからニューヨークに戻る際には同行している。尺がいつワシントンに来たのかは不明で、書籍購入の際に同席もしくは相談を受けていたのかはわからない。この時購入された書物は帰国後福沢の謹慎時にいったん差し押さえられた。しかし、謹慎が解けて福沢が書物返却の掛け合いの書状を出した1867年10月28日には、尺が福沢方に来訪して一泊している(「慶應三年の備忘録」1867、『福沢諭吉全集』19巻、290p)。二人の交友から見て尺が教本購入のことを知らなかったとは考えにくい。

1868年、尺は江戸開城後に横浜居留地で米国公使館通詞のかたわら英語塾を開いた。1869年には東京に移って山東直砥の北門社(明治義塾)の英語教師となるが、山東と意見が合わず早々に辞めてしまう。1870年、橋場で私塾を開きすぐに本所相生町に移った。これが共立学舎である。鈴木栄樹によれば、共立学舎設立時に配付されたと思われる『共立学舎規条』には規則である「共立学舎規約」が記されているが、これは慶應義塾の「規則」「食堂規則」とほとんど同一であるという。米国での学校視察の経験から、福沢は洋学の普及と学校の規律を西洋に取ることとを不可分のものととらえ、「学校之説」(1870、『福沢諭吉全集』19巻、373p)をものしていた。慶應義塾自体が「共立学校」(「慶應義塾之記」1868、『福沢諭吉全集』19巻、368p)として構想されており、この構想の直接の影響下に共立学舎ともう一つ和歌山の共立学舎が同時期に設立されたという(「尺振八の共立学舎創設と福沢諭吉」『史林』73巻4号、1990.7)。慶應義塾で教鞭を執っていた吉田賢輔が共立学舎の共同設立者であることも、共立学舎と慶應義塾の強い結びつきを思わせる。

このように慶應義塾をモデルとした共立学舎が、米国版教本を教科書として使用していた慶應義塾の教育に範を求めたとしても不思議ではない。福沢自身が「洋書の価は近来誠に下直なり」「義塾読本文典 価一分」(「慶應義塾新議」1869、『福沢諭吉全集』19巻、372p)とするように、洋書の入手も必ずしも難しくなくなっていた。

しかし、尺は単に米国版の教科書のコピーを作ろうとしていたわけではなかった。『傍訓英語韵礎』の内容は、共立学舎の教育方針に沿ったオリジナルの教科書だった。共立学舎の教育について鈴木栄樹は次のように述べている。

福沢が(中略)総合的な観点――「百般の学科」――から洋学をとらえているのに対し、尺の場合「英文」と表現されていることからも明らかなように、専ら文辞・語学としての観点が強調されているといってよい。英語学習の実際的・実用的な面での注意が比較的詳しく述べられていることも、この点と関係するだろう。すなわち尺は(中略)和漢洋兼学を強調し、また(中略)双方向性をもった語学学習を重視している。こうした面は、同年に『傍訓英語韵礎』を、後に『明治英和辞典』を刊行した尺の本領だったのである。

(鈴木栄樹「尺振八の共立学舎創設と福沢諭吉」)

『傍訓英語韵礎』は、仮名(傍訓)に工夫を施すことで初学者に英語の発音を習得させ、双方向性を持った実践英語を身につけさせるべく作られた。著者は尺と、共立学舎の共同設立者であった須藤時一郎(1841~1903)である。須藤は沼間守一、高梨哲四郎の三兄弟の長兄で、幕府の外国方に勤務し、尺とともに幕府の遣欧使節団として渡欧している。戊辰戦争に参加して各地を転戦した後、沼津から東京に移り、共立学舎設立に関わった。

英語の初等教本、それもオリジナルの教本を、洋装本で刊行するということは当時きわめて異例なことだった。綴り字や文法の教本をコピーしたものは明治初期に多数刊行されているが、『英吉利会話篇』、『英学階梯』、『英学進歩』などそれらはすべて和本袋綴じの形態だった。技術的にもコスト的にもその方が合理的だったからである。尺が一時籍を置いていた北門社も、当時珍しかった活版印刷で『Comly' s spelling and reading book』(1870)を翻刻しているが、和紙袋とじの和本である。このような状況にもかかわらず、共立学舎はあえて米国版の教本、特にWebsterの"Blue-Back"のような薄冊教本の製本様式をオリジナルの英語教本で再現しようとしたのである。ここには英語を内容だけではなく、情報容器としての書物をも含んだものとして移入しようとする徹底した欧化への意志を見て取ることができる。米国の初等教育施設で教科書を手にした児童生徒の姿を見たことで、尺や福沢は洋学教育の現場についての明確なビジョンを得たのかもしれない。

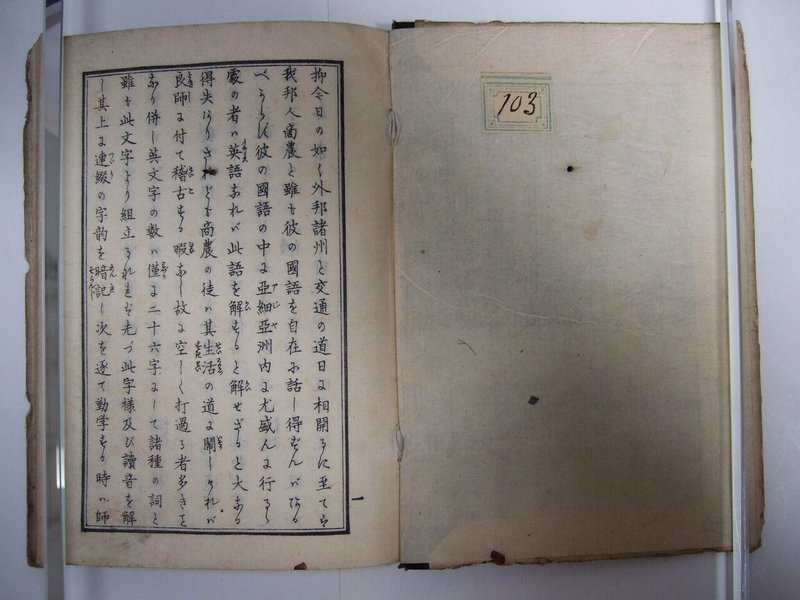

『傍訓英語韵礎』の製本

では、『傍訓英語韵礎』の造りを見てみよう。表紙が本体用紙より大きく取られたチリ付きの表紙で、外形の大きさは縦16.3㎝×横11.7㎝。印刷本体は縦16.0㎝×横11.5㎝で、本体は和本の小本の寸法に近い。本文は整版和紙袋とじである。当時は活版印刷の黎明期であり、先述の北門社のような例はあるが、一私塾が洋紙活版刷りの本文を製作するのは困難だったと考えられる。

※本文

表紙は芯の上に光沢のある和紙を貼付している。表紙は活版の花枠文様を模した整版である。芯は輸入ボールではなく、漉き返しのような灰色の厚手の和紙を少なくとも二枚以上重ね貼りして圧力をかけたもののようである。全体に軽量なのも本文とともに表紙の芯が和紙であることが理由であろう。

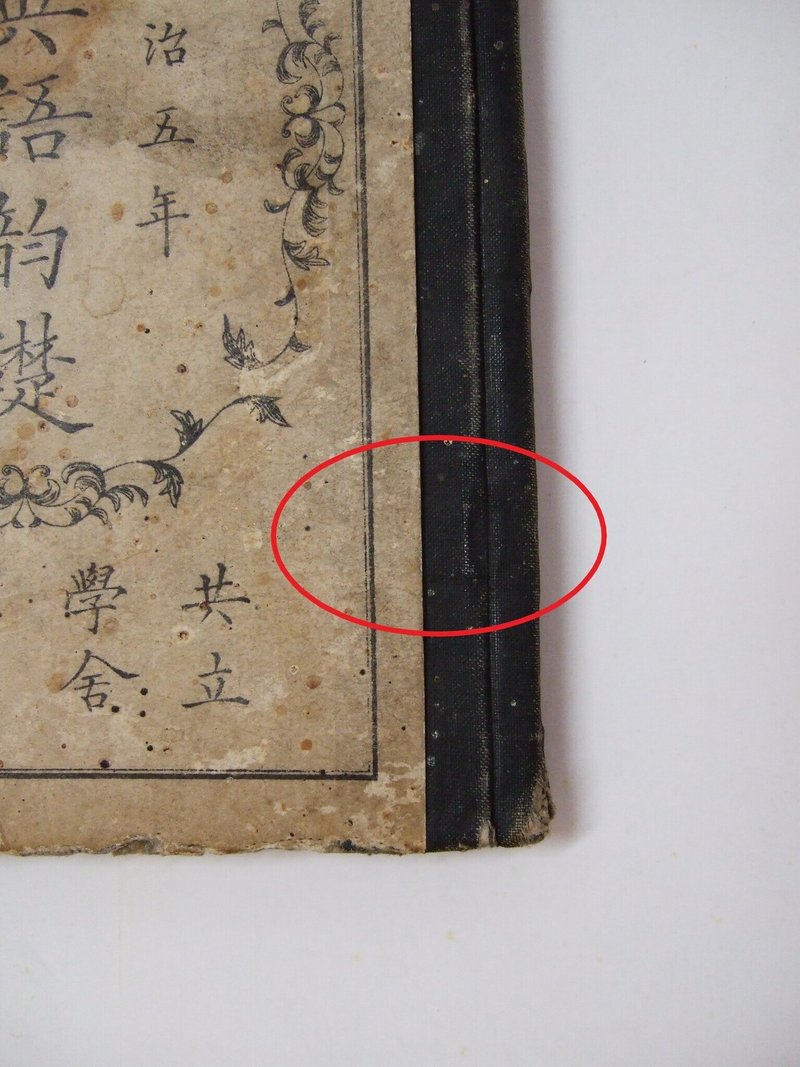

背は濃い焦げ茶色の輸入クロスが使用されている。背はいわゆる南京の背の形状で、"Blue-Back"スタイルの薄冊米国版教本と同様である。製本はテープとじで、テープも米国版に使用されるものと同じ布製の丈夫なものである。背ととじのテープは書物に負荷がかかる可動部分であるが、そこには舶来の素材を使い、それ以外はすべて和本に使う国産の素材が使用されている。

※テープ

※二点の綴じ糸と紙のテープで綴じる後年のウェブスタースペリングブックの翻刻本、大倉書店、1887、木戸架蔵

製本は印刷本体を見返しに当たる部分まで袋とじで作り、上下二点をテープで貫いている。注目すべきはこのテープの先を表紙の芯と表紙紙の間に貼り込んで固定していることで、表紙をよく見ると背に近い部分にテープの隆起が見える。これは前回"Blue-Back"の製本の特徴として示したテープの処理と同様である。この部分が後年日本で翻刻された"Blue-Back"やその他テープとじの製本では、表紙の芯と見返しの間に貼り込むのが通例になっている。本体の外側1丁は表紙に貼り付けられてそのまま見返しとなっている。表紙紙は芯に貼った後に角を斜めに切って折り返している。これは岡本幸治によれば一般的な洋式製本の技法である(岡本幸治「『独々涅烏斯草木譜』原本は江戸期の洋式製本か?」『早稲田大学図書館紀要』45号、1998.3)。

※上下二点テープとじ

※表紙紙と芯の間に貼り込まれたテープの隆起

※テープを見返しと芯の間に貼り込む後年のウェブスタースペリングブックの翻刻本、河内屋源七郎、1884、木戸架蔵

以上の点を整理すると『傍訓英語韵礎』の製本とは次のようなものである。基本的に和本に使われる素材を使用して作られているが、負荷がかかる可動部分には舶来の洋装本の素材が使われている。本体は和紙袋とじ整版にもかかわらず、テープとじを初め製本の技法は、米国版の薄冊教本のものを正確になぞっている。つまり、全体の素材は和本だが要所の素材と製本技術は洋式製本の忠実なコピーなのだ。この製本が見よう見まねの模倣でないことは明らかである。尺が横浜居留地と米国公使館に対して持っているコネクションを考えると、居留地在住の製本技術を持った外国人への直接的な依頼、もしくはその人物から技術の伝習を受けた日本人の職人の存在を想定できる。後年次のような伝聞がある。

竹川町の山根の先代は、横浜にまだ異人館など出来なかつたころ、九州の長崎でオランダ人から、洋式製本を習つたというし、山口竹次郎、新井源吉は、横浜の外人居留地の異人館で外人から教わつたともいわれている。

(『東京製本組合五十年史』、非売品、1955、509p)

横浜の居留地が洋式製本技術の窓口になっていたことを伝えるものだが、たとえば、印書局の御雇候補だったフランス人セーレビーは居留地に在留していた外国人技術者で、虚偽ではあったものの製本もできるという触れ込みだった。洋式製本術は居留地の帳簿や書類の製本などにも必要な技術だったはずである。

共立学舎は『傍訓英語韵礎』刊行の同年に、次の段階の教本として『英語韵礎単語篇』を同様の製本で刊行した。一方、最初の「ボール表紙本」と見なされているもう一冊『国立銀行条例 附成規』は大蔵省の刊行であるが、こちらには『傍訓英語韵礎』とは異なる米国の簡易な製本技術が使われている。(この章つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?