東洋医学の「腎」の働きがむくみに影響する

体の冷えは、下半身のむくみを引き起こす原因の一つとして挙げられます。体が冷えると、血液の流れが悪くなり、余分な水分が体にたまりやすくなるため、結果的にむくみが起こりやすくなります。

下半身のむくみが冷えから起こる場合、体質や慢性的な疾患(例:慢性腎臓病や糖尿病)などが影響しているとも東洋医学では考えられています。

東洋医学では、内臓を臓腑と呼び、「肝・心・脾・肺・腎」という五臓、「胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦」という六腑があります。

冷えやむくみと密接な関係があるのは、これらの臓腑の一つである「腎」です。腎は体の「水」を調節する役割があり、体調不良や疾患によって腎機能が低下すると、水の代謝が悪くなり、むくみが起こりやすくなります。

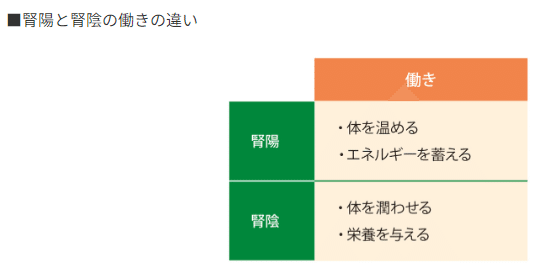

さらに、腎臓の機能には、腎陽と腎陰の2つの側面が存在します。腎陽は体を温めたりエネルギーを蓄積したりする役割を担い、腎陰は体を保湿し栄養を供給する役割があります。「腎陽虚」という状態になると、下半身にむくみが起こりやすくなり、また、腰やひざが冷たく感じたりだるさを感じることがあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?