DTM楽曲制作フロー大公開: ループミュージック編

最初に

それなりに反響があったので続けてみる。

DTM楽曲制作フロー大公開、第2回目はループミュージック編である。ループミュージックとはその名の通り、短い音楽がループされるタイプの音楽で、ハウスやテクノ、トランス、○○ Bassみたいな電子音楽系ではかなり多いタイプの楽曲といえる。

取り上げる曲

今回取り上げるのは、2022/07/17公開の「目を閉じてまたね (Close Your Eyes and Goodbye) 」とする。視聴回数でいうと一番見てもらえなかった感じの曲なのだが、個人的には愛着がある。

ほぼ完全にループだけで作られているのは何曲かあるが、これはその中でも典型的といえる。

制作の動機

この当時、無料のシンセサイザープラグイン「Vital」をインストールした直後で電子音楽系をやりたいと思っていたことと、LOBOTIX氏の動画を見ていたことから触発されたのが大きな製作動機につながった。

また、歌は常にNeutorinoを利用しているが、「Neutorinoの声を更に加工してみよう」というのも一つのテーマだった。これはボーカルチョップという形で取り入れることになった。

そういうわけで、この曲も「あの人のあの曲みたいなのを作りたい」「このジャンルかっこいいから自分でもやってみたい」「なんか降りてきた!」みたいな「楽曲ドリブンな制作」ではなく、「技術ドリブンな制作」といえる。研究気質なせいだろうか・・・。

リズムの打ち込み

ループミュージックの制作は、まずループ一周分を作るところから始まる。よって通常の歌ものはコード進行から作っているが、こういう曲の場合はループの性質を決めるドラムなどのリズム部分から作ることが多い。

Vitalはかなりいろんな音、特にアグレッシブな音が出るので、それに負けないような強いリズムが必要である。

リズムのメイン部分は、あんまりひねらずに4つ打ちでスネアが2と4拍に入るシンプルなリズムとした。その分音色で強くするために、キックは二種類 (アタックが強くて高い音が出るものと全体に低いもの) スネアは強いスネアの音に更にクラップの音を重ねた。

リズムのその他の部分は、まずハイハットを普通に打ち込み、次に別途ハイハットのループ素材のトラックを重ねた。更に既存のドラムループからイコライザーで高音だけを抜き出したものを重ねて厚みを出した。前回も書いたポイントではあるが、テクノなどの特別な場合を除き、全部がきっちりクオンタイズされたものにするよりも一つぐらいはループ素材のような有機的でズレがあるものが入るほうが良いような気がする。

シンバルは通常のクラッシュシンバルに、映画劇伴用のインパクト音 (ドーンみたいな音) を重ねた。また、よく使う手ではあるが、クラッシュシンバルを逆再生処理したリバースドシンバルをシンバルの手前に必ず加えることとした。

なお、このときに参考にした (頭の中にあった) のはPerfumeのEdgeの力強いリズムである。

コード進行の決定

リズムを決めた後は2つの進め方があると思う。一つはコード進行を決める方法、もう一つはベースリフを決める方法である。

前者はやろうと思えば狙いすましてオシャレ感が出せるし、その後の打ち込み作業が楽になることが多い。しかし、印象的なリフというものは多少最初に設定したコードからはみ出している、つまりノンコードトーンが使われていることが多いので、コード進行という強い枠からはみ出してこれを作るのは難しい。特にベースはルート音を弾くだけか、それに近い状態になりがちである。

後者は逆に印象的なリフをリズムを踏まえて作ることができるという大きな長所がある。一方で、それに合わせるコードを後から割り出すという点は少々難がある。(個人的にはコードの割り出しはやり方は知っているものの、さほど得意ではない。)

一般論としてはこんな感じなのだが、今回はせっかくVitalの音色が色々会って、十分な印象を残せると期待して、あえてコードをGmで固定した。(ワンコードあるいはコード一発ものなどとも言われる状態) 長々説明した割には結果的には第三の選択をしている感がある。

ベースの打ち込み

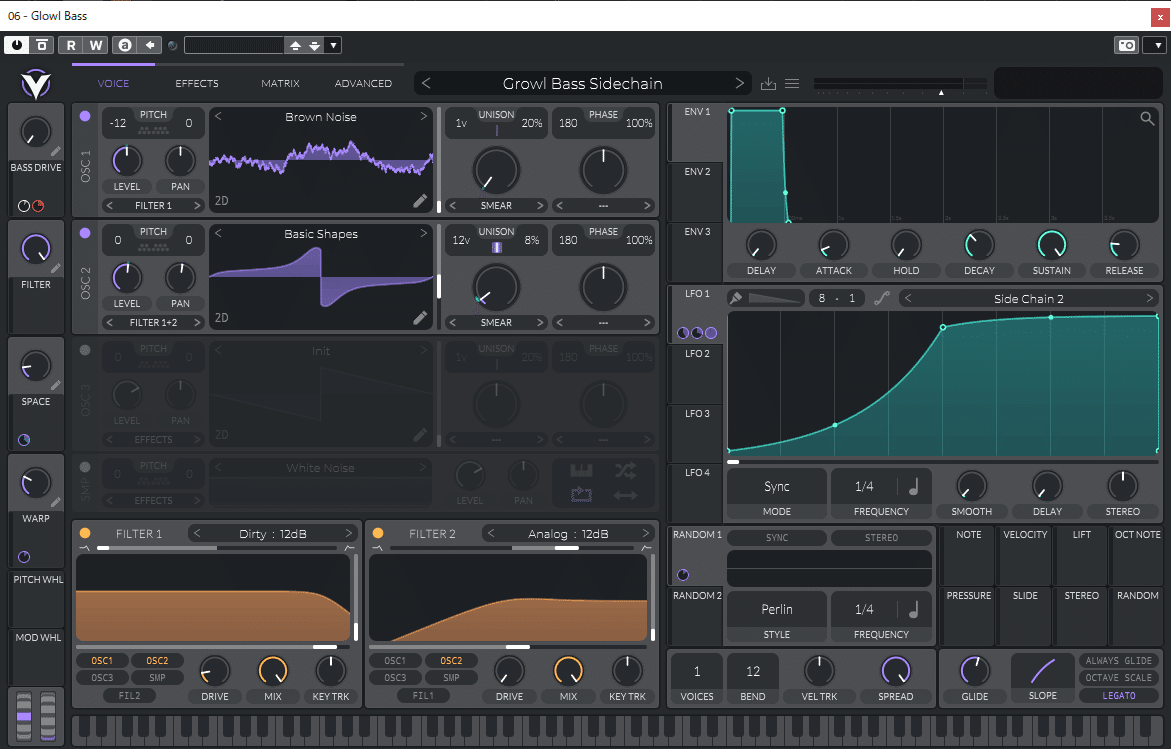

このあたりから、Vitalの本領発揮である。midiキーボードを押しながら、様々なプリセットを試してイメージに合うのを探す。今回はGrowl Bass系の音色を選択した。

なお、Growl Bassは「うなるベース」みたいな意味でDubstepと呼ばれる分野などで用いられている。例えば以下のような音である。

今回はこの音をコードのルート音Gの全音符にしてひたすら伸ばして使っている。さらにサブベースとして1オクターブ下のシンセベース (Cubase付属音源PrologueのE-Bass) を重ねている。重ねるときはまずBass Amp SimulatorのSub Bass系のプリセットに通してから、イコライザーで高い音をカットするのがポイントである。

シーケンス系のシンセサイザーの打ち込み

Vitalなどシンセサイザー音源ではもとからシーケンスとして打ち込まれたプリセットが用意されていることが多い。これを高い音域で使うことで豪華さをプラスできる。

使い方の注意点としては、シーケンスは固定されているので基本的には音が変わると移調してしまうということである。解決策は以下のようなものがある。

コード一発でなんとかする (今回はこれ)

そもそもコード進行自体をガッツリ移調させてしまう。(オールドスクールなテクノ感が出るのでそういうのを作るときにはおすすめ)

高音域で利用することで気にならないようにする。(倍音の衝突が可聴領域に入らないためだと思われる。例えばC4以上とかだと経験上あんまり気にならない)

プリセットシーケンスは諦めて、アルペジエーターなどMIDI側のプラグインで和音を入力してそのコードに合った音しか出ないようにする (ちゃんとしたい場合はこれ)

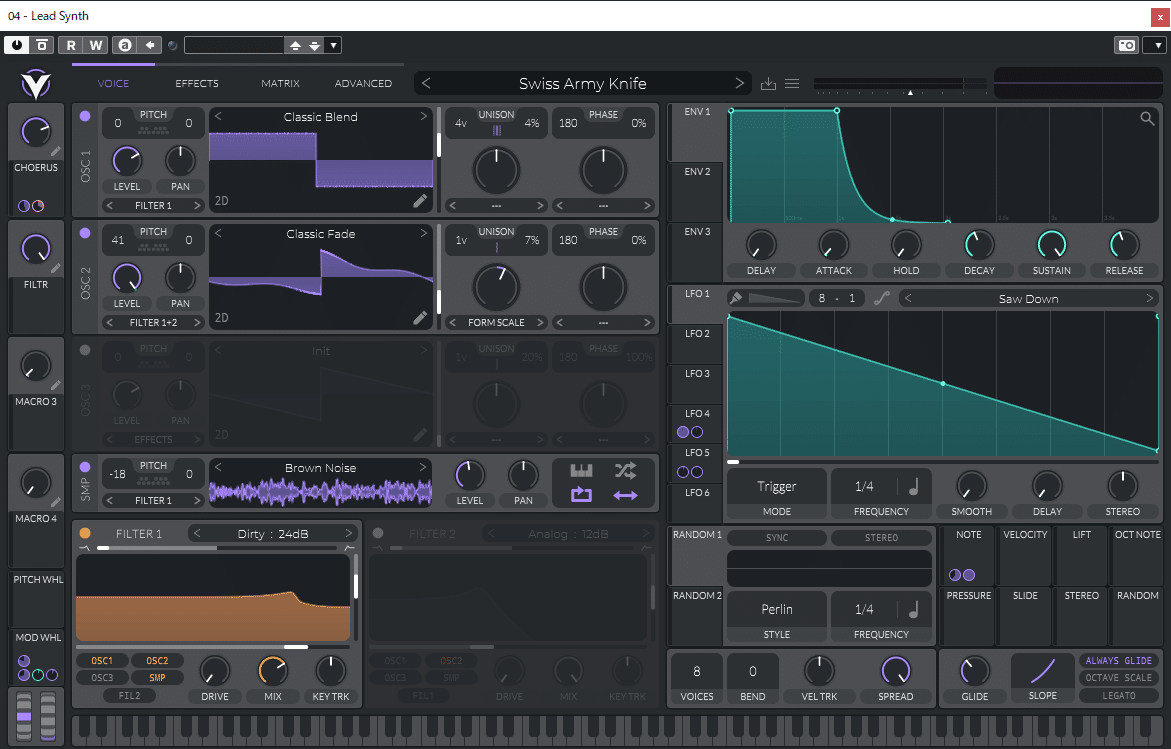

スーパーソー系のシンセサイザーの打ち込み

メインメロディは正直鼻歌的に作ったものを耳コピして打ち込んだ。

「スーパーソー」とカタカナで書かれるとわかりにくいが「Super Saw」すなわちノコギリ波 (Saw) にコーラスをつけて目立つようにした音色である。これは電子音楽では定番中の定番といえる。

またVitalのプリセットからスーパーソーがたくさんあるので探して入れた。

さらに豪華にしたいときにおすすめなのが、MIDIプラグインで1オクターブ上の音を重ねたオクターブユニゾンを作る方法である。これでかなり目立つ音が出来上がる。(CubaseだとChorderプラグインを使うとかんたんにできる)

全体構成

大体のループが出来上がったらそれをひたすら繰り返してループミュージックにする。ここから出力しない部分を削除して曲を作っていく。つまりループミュージックは彫刻みたいに刈り込んで作られていることになる。

例えば出だしは音を少なめにして徐々に増やしていくのが定石である。ボーカルが出るまでになめらかに離陸させるイメージである。そして盛り上がったら一旦下げてまた盛り上げてといったように緩急をつける。一箇所急激に下げて1トラックしか鳴ってない部分を作ってブレイクとし、そこから一気に盛り上げるなどやり方は色々ある。上の図であれば中央に短いブレイクが見られる。

ループミュージックで一番楽しいところはこの作業である。工数が少ないので、数小節だったものが一気に曲になるのは気持ちいい。

ボーカルとボーカルチョップの作成

例によってボーカルはNeutorinoで生成した。今回はメロディーがたった一つで、とても短かったのですぐに作ることができた。

声を重ねるために沢山の歌手で作っているが方法は以下の記事に詳しい。

さて、ボーカルチョップというのはその名の通りボーカルの音声を切り刻んで再構成する手法である。今回はボーカルトラックをコーラスまで含めて作った後に、その部分だけミックスダウンして再度読み込み、それを一定間隔で切り刻んだものをVSTプラグインのサンプラーにすべて入れた。こうするとこのサンプラーのトラックのMIDIデータに応じて短いボーカルの断片が発音される。MIDIデータとしてはひたすら同じ短さの音をコピペで入力した後に、ちょっと動かしてみて聞いてて良さそうな部分を見つけたらそれを繰り返したりなど手動で調整したものを用意した。今回は更にそれを3つ重ねて出来上がりである。(3つ重ねても音符に対応した音が出るわけではないので注意)

ミックス

今回の曲で、特に重要になるのはミックス作業である。なぜかというと、どのトラックも倍音がめちゃくちゃ広範囲になって、ぶつかりまくっているからである。人間の耳に聞こえる可聴領域をうまいこと割り当てて、どの音もはっきり聞こえるようにするという作業が待っている。

前回紹介したBalancerやOzoneなどのプラグインを利用してもいいが、それをやる前に、それぞれの楽器の一番重要な周波数を割り出してそれ以外を下げる作業が必要である。やり方としては、トラックを独立して鳴らしながら、そのトラックのイコライザー上で一つの周波数を大きくして横向きに動かしながら音が大きく感じるポイントを探すというものである。これでポイントが分かったらそれ以外を下げて大きくしていたのを0dbに戻す。これで「美味しいポイント」を見つけることができる。

また、ドラムとベース以外については低い周波数領域をハイパスフィルターで完全にカットするのも基本的なテクニックである。ボーカルを聞かせたい場合はイコライザーのちょうど中央 500 Hz程度をボーカル以外シャープに下げるとスッキリすることが多い。

最後の仕上げは結局Ozoneにお願いする。

マスタリング

マスタリングはAI任せ、Ozoneに大半の努力をしてもらう。その後にOTTを入れて高音と低音を上げた、いわゆる「ドンシャリ」感を追加し、上がってしまった音圧を更にコンプレッサーをかけて調整する。前の記事でも紹介したように14LUFSか少し超えるくらいに調整している。

最後に

ちょっと今回は手法がわかりにくかったかもしれないが、コメントなどもらえたら補足する。何かの役に立てば幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?