ボクたちの水島新司狂の法則。

最初に買った「ドカベン」は31巻だった。

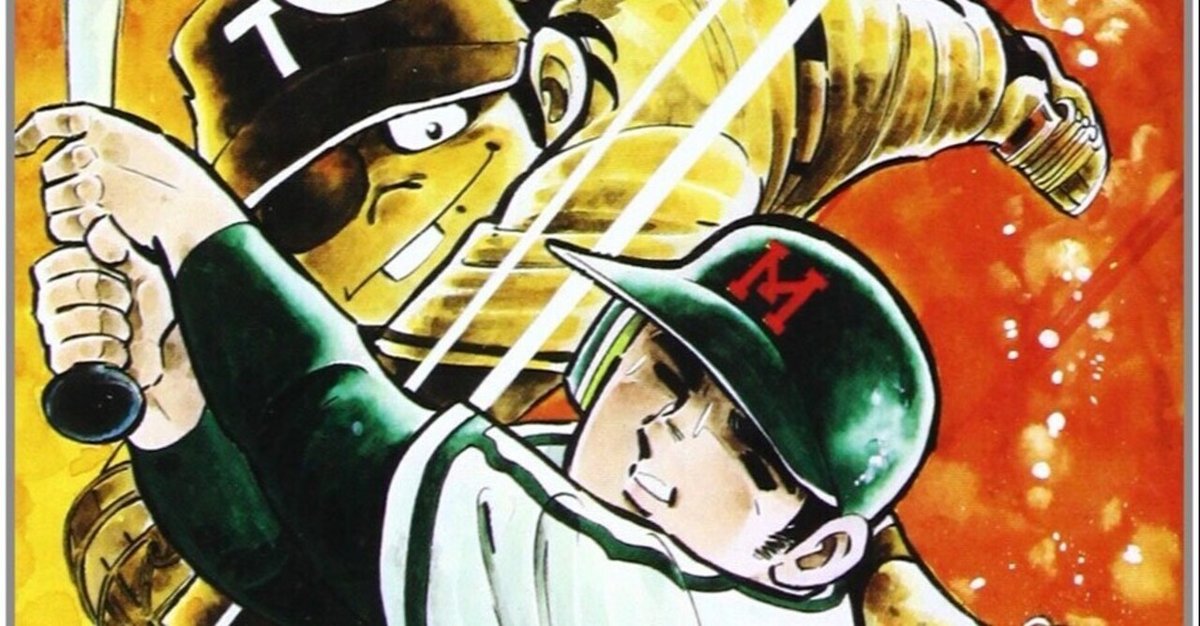

テレビアニメ先行で、主人公の山田太郎は気は優しくて力持ちというわかりやすいキャラ、最初は柔道部に入部したが野球部へ移籍、徐々にその才能を発揮していくというストーリーに特に感慨もなく惰性で見ていた気がする。いつも声がデカくて夏子はん命の岩鬼正美、変なキャラの殿馬、生意気な妹のサチ子、アンダースローのエース里中智、とまあ基本情報はインプット。惰性で見てたんですよね、アニメ「ドカベン」を。

同じくなんとなく見ていたのが「男どアホウ甲子園」だ。岩鬼を彷彿をさせる大声で叫びながら豪速球を投げる藤村甲子園。豆タンと呼ばれる大阪産どんくさいキャラのキャッチャーとバッテリーを組み甲子園を目指すお話。だがアニメ版、ほとんど覚えていない。「いくでぇ豆タン」というかけ声以外は。

そして今とんでもない事実に気がついた。水島新司の単行本、ボクは「ドカベン」より先に「球道くん」を買っている。何巻か忘れたけどたしか幼馴染のエージと再会する話が掲載されてたと思う。ちなみに当時「一球さん」はアニメのみ、単行本は購入していない。

「ドカベン」より先に読破したのは野球マンガの水島新司ではない。秋田書店チャンピオンコミックスから発刊されていた「銭っ子」だ。金持ちの坊ちゃんが両親の死によっていきなり絶快調ならぬ貧困に陥ってはいあがるお話。つまり嫌なストーリー。て、ボクは知らなかったんだけどテレビドラマもあったんですね。「つくしんぼ」なるタイトルで。原作が花登筺ですからね。難波人情劇として映像化もありえない話じゃないわけで。なるほどねえ。

「野球狂の詩」、これもボクはアニメ先行。小学生の頃の夏休み。午前中にやっていたアニメ再放送枠で初めて触れたのが「北の狼 南の虎」。原作は里中満智子先生とのコラボを果たした「オッス!10番」。野球と人情咄を掛け合わせた短編オムニバスは最高だったな。もちろん水原勇気編もアニメでも観たし原作も読みました。ドリームボールはほんとにあるのか?と読者すら巻き込むリアリティ。野球をこよなく愛する先生だからこそ、リアリティある「新変化球」って設定にこだわったことは小学生のボクですら理解できました。

要するにボクがマンガ・ジャンキーになりかけていた70年代末期の時点で水島新司はすでに巨匠だったんですよね。まだまだ立ち読み文化が吹き荒れる時代だったがゆえにボクは少ないお小遣いを有益に使うべくせっせと立ち読みに興じた。それゆえにダイレクトに「ドカベン」購入に走るのが遅くなってしまった。

じゃあなんでいきなり31巻だったのか。当時すでに常勝明訓なるイメージは田舎の小学生ですら知っていた。明訓が負けるわけがない。そんなパブリックイメージ。だが31巻はボクら小学生の中で「やばいぜ、明訓」「どうやら負けるらしい」と前評判があったのだ。ボクが住む田舎限定の噂だったかもしれない。だが前巻までの展開を読んでいるとその噂に妙な説得力があることは感じていた。

まずエース里中の不調。もともとオーバースローの正統派だった里中は自分の体格的にピッチャーとして生き残っていくには厳しいと判断、アンダースローの変化球技巧派に転向する。だが早くから変化球を多投してきた里中の体はボロボロだった。そして里中が山田太郎を選んだ理由を含めた過去が明かされていく。

グリグリ眼鏡の悪球打ちという伝説の打法が初登場したのも31巻。金持ちの坊ちゃんだったはずの岩木家が倒産するエピソード、そして神奈川育ちの男・岩鬼がどうして関西弁なのか。幼少の頃の悲しいエピソードを織り交ぜてくるってだけで必読決定じゃないですか。

そして苦戦に苦戦を重ねた春の選抜決勝。試合を決めたのは殿馬だった。ピアニスト志望のはずのこの変人がどうして野球をやるようになったのか。ピアニストとして挫折しそうになり、手の手術を過去に行っていたことが語られるわけで、このエピソードだけで彼を見る目は変わること間違いない。

デッドボールによる不調の山田太郎、両親を亡くしたバス事故など明訓メンバーの過去が淡々と綴られる31巻を読むだけで「ドカベン」の全容がわかるんですよね。神巻と呼ばれる所以はここにある。

実際、ほんとに明訓高校が負けるのは山田たちが高2の夏の大会なわけだけど、ボクは割と冷静に受け止めた。ああ、負けちゃったんだと。比較論でいえば春の選抜の土佐丸戦のほうがドキドキした。やべえよ、これは負けちゃうんじゃないのと。まさか殿馬がねえ、最後の最後に決めるなんて予想もしなかった。

おそらくヒール度でいえば水島野球マンガの中でも上位にランクインすることは確実の犬神了の変則投法を擁する土佐丸高はこのときが戦力的にも一番手強かったんじゃないのかな。とはいえ高校最後の大会、物語でいえば「ドカベン」続編にあたる「大甲子園」冒頭で室戸に敗れてしまうんですけどね。ちなみに室戸のエースは犬飼三兄弟の末っ子。甲子園第一戦で明訓と当たるんですけど監督が元明訓の酔っ払い、徳川さんで弟の奮戦を見るべく甲子園に犬飼3兄弟が揃った、なんてシーンは最高ですよ。そんなわけで「大甲子園」も必読。男なら読まなきゃダメよ。

水島新司先生の訃報から1週間以上が経過した。ボクなんかよりも水島野球マンガを愛するひとは数多くいるだろう。とにかくボクらの世代、水島漫画はいつでもそばにあった。床屋に行けば少年チャンピオンがよく置いてあったと思うし、本屋で自由に立ち読みも可能だったし。真剣に読んだことはないけど、なにかしらの手段で触れた記憶がある。ほとんどのひとがそうだったんじゃないか。山田太郎の実家が畳屋経営ってことは知らなくても岩鬼の葉っぱは知ってるだろうしさ。

東北の純正ヤンキーで愛車は内装ピンクのスカイライン、フェイバリットは矢沢永吉の「ゴールドラッシュ」。三好鉄生の「涙をふいて」を歌いながら愛車を自分で洗車するのがルーティーンだった従兄弟は毎週ジャンプとチャンピオンを買っていたのでバックナンバー含めて彼の部屋に忍び込めばたいていのマンガに触れることができた。「がきデカ」も「マカロニほうれん荘」も「エコエコアザラク」も。「ドラえもん」しか知らなかったボクが藤子不二雄のダークサイド「魔太郎がくる」「ブラック商会変奇郎」に触れることが出来たのは間違いなく従兄弟のせいである。だがこの従兄弟、「ドカベン」は推してくれなかったんだよなあ。ヤンキー的感性だと趣味合わなかったのかな。ジャンプの本宮ひろ志は推してくれたけど。「さわやか万太郎」に「山崎銀次郎」ね。あ、柳沢きみおの「月とスッポン」もだわ。

水島先生が現役引退を公言したあたりで、もしかすると、、とは思っていたがちばてつや先生のようにマイペースでエッセイ的な短編とか発表していくもんだと思ってました。すべての作品をキレイに幕を閉じ、漫画家人生を終えた水島新司先生。きっと今も続いているすべての野球のみならずスポーツマンガにそのDNAは刻まれてると思うし、これからも長く読み継がれていくことでしょうよ。

願わくば(おそらくもう進んでいるんだろうけど)ちゃんと全集でコンプリートされた形で水島マンガをちゃんと読んでみたい。電子書籍もちゃんと出して欲しい。だって世代を越えて残っていくべきマンガじゃないですか。「野球大将ゲンちゃん」、「ストッパー」(野球狂の詩スピンオフ的作品)、「光の小次郎」に「虹を呼ぶ男」、「おはようKジロー」。うーん、きっとまだまだあるなァ。どうしようかなァ、古本屋駆け回ってコンプリートしようかしらん(無理)。

よろしければサポートおねがいいたします。いただいたサポートは活動費に使わせていただきます