否定的なファンも抱きしめる。『THE FIRST SLAM DUNK』が描いた「震災」と「スラムダンク論」

まさかここまでの大傑作になると、誰が予想したでしょうか?

『THE FIRST SLAM DUNK』は1990~1996年にかけて週刊少年ジャンプで連載された大ヒット漫画『SLAM DUNK』を、原作者の漫画家・井上雄彦氏自らがメガホンを取って映画化した作品です。

そう、本作は井上雄彦氏にとっては初監督作品となるのですが、その内容は「アニメ史、映画史に残る大傑作」と言い切れる破格の仕上がりなのです。井上雄彦は本作たった一本で、宮﨑駿や庵野秀明と並ぶ領域に達したと言って差し支えないと僕は思います。

その評価の最たる理由は2つ。「誰も観たことのない映像」をものにしている点、そして「映画としてのストーリーテリング」の完成度の高さにあります。

前者については別のメディアに寄稿予定があるため、このnoteでは本作のストーリーについて、ネタバレ全開で語っていこうと思います。未視聴の方は映画鑑賞後に読むか、ネタバレを気にしない方のみご高覧いただければ幸いです。

4つの層で読む、『THE FIRST SLAM DUNK』は何を描いた映画だったのか?

まず、優れた映画は必ず重層的な構造を持っていることを指摘しておこうと思います。

第1層にあるのは当然「映画表面上のストーリー」。『THE FIRST SLAM DUNK』はあらすじ未発表のまま公開されたことも話題となっていますが、この「あらすじ」がそれにあたります。

続く第2層にあるのは、大抵の場合、社会的なテーマです。例えば、庵野秀明総監督『シン・ゴジラ』では震災と原発事故が、MCU『アベンジャーズ/エンドゲーム』では気候変動と資源問題が、その物語の下に眠っていました。

そして何層まで構造を持つかは作品によって異なりますが、より深いところに行くほど作家個人のパーソナルなテーマや問題が眠っているのが一般的です。また、それは作家が意識せずとも自然と滲み出てくるものであり、創作とはそうしたセラピー的な一面も持っています。

そんな考えをもとに本作『THE FIRST SLAM DUNK』がどのような層で構成されているのかを分析したのが、以下の図です。

第1層になるのは当然「主人公・宮城リョータの家族と、湘北高校を中心としたストーリー」です(Google画像検索などで表示された時のことを考え、画像ではネタバレ表現を避けています)。

第2層にあるのは「ポスト3.11」映画としての側面。すでにSNS等でも多少の言及は見かけることができるし、今後この論考は増えていくのではないかと思います。

そして第3層にあるのは、作者・井上雄彦と作品ファンの間にある『SLAM DUNK』という作品を巡る物語です。

第4層は「?」としましたが、これは筆者が「『THE FIRST SLAM DUNK』をすべて理解できている」といった尊大な自負を持っているわけではないことの表明というか、言い訳でもあります。しかし、実際に読み取れていない何かや、井上雄彦氏本人やその周囲の人たちにしか理解できないものが仄めかされているはずだとも思います。

昨日は父の日でした。思えば自分の父親とは比較的薄い縁だったのかもしれないが、関係性の「薄さ」によって何かが足りないとは思いません。ある時から「父親」の欄が空白でも、逆にそのことが自分にもたらしてくれたものは計り知れない、恵みです。

— 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) June 17, 2013

次の項から、それぞれの層について解説していこうと思います。

第1層:繊細な演出と大胆な構成で紡がれる「普通の人・宮城リョータ」の物語

本作最大のサプライズは、原作漫画のクライマックスである「山王戦」を描いたこと、そして主人公が桜木花道から宮城リョータへとスイッチしていることでした。結果として「あらすじ未発表での劇場公開」は、この2点を最大化するためのプロモーション戦略であったことが伺えます。

とくに前者「山王戦」については漫画史に残る名バトルとして伝説的評価を得ているほか、90年代に制作されたTVアニメ版で描かれなかったことからも、映画化発表時から「山王戦なのでは!?」とファンの期待を集めていました。

主役交代については、公開前日にオフィシャルサイトで掲載された井上雄彦氏のインタビューにその理由の一端が見て取れます。

マンガの『SLAM DUNK』を描いていた時、自分は20代で。23歳から29歳の6年間だったんですけど。マンガ家としても描けば描くほどうまくなっていく、そういう時期なんですよね。体力もあるし、無理も無理と思わないような時期で、ずっと右肩上がりの一直線なんですよ、価値観が。で、主人公は身体が大きくて、ものすごい能力を秘めている。無限の可能性がある主人公だった。あの時はその物語がすごいハマったと思うんです。だからこそ自分は旬を、その一時期だけを切り取りたいという気持ちであそこで終わったんですけど。そこから26年経ち、自分の中でも視点が、価値観がだいぶ変わったというか……増えたんですね。痛みだったり、うまくいかないこともいっぱいあるよなって、みんなそうだと思うけど自分も経験して。痛みを抱えていてとか、痛みを乗り越えてとか、そういう存在の視点で描きたかったんです。みんなそうじゃないですか。無限の可能性を秘めている人ばかりじゃないので。みんな痛みと共に生きている。そういう視点で今の自分だったら描けるんじゃないかなと。そういうところにスポットを当てたい、フォーカスしたい。自分が関わるならそういう視点でやりたいというのがありました。

つまり、『SLAM DUNK』連載時から人生を重ねた自らとファンのことを考え、主人公を変更したということです。

宮城リョータという人物の特徴は「天才ではない」という点にあります。もしかしたら、主人公チームである湘北高校バスケ部のスタメン5人のうち、天才ではないのは宮城だけかもしれません。桜木と流川は明確に天才として描かれているほか、三井と赤木も間違いなく全国トップレベルのプレイヤーです。それに対して宮城は確かに非常に高い技術とスピードを持つプレイヤーではありますが、決して作中で最強クラスとしては描かれていません。本作において、宮城リョータが湘北のチームメンバーや山王の選手に対して「すごい」「上手い」と驚く新カットが多数追加されているのは、その象徴と言えるのではないでしょうか。

さらにバスケという高さがものを言うスポーツにおいて、宮城リョータの身長は日本人の男性平均よりも低い身長168cm。『SLAM DUNK』というタイトルにも関わらず、主人公はダンクをすることができません。しかし、それこそが痛みを知ったあとの井上雄彦が描く『THE FIRST SLAM DUNK』という作品なのです。

そして、宮城リョータというキャラクターは、原作でその裏側があまり描かれない人物でもありました。素早いドリブルと巧みなパスワークを得意としながら、湘北高校スタメン5人の中でも特に安定したメンタルを持っている。それが多くの読者が宮城リョータに抱いていた印象ではないかと思います。

しかし、本作で描かれたのは、そんな宮城リョータが本当は怖がりで「精一杯平気なフリをしていた」という裏側。さらには幼少期に父と兄を亡くしていたという、ヘヴィーな過去でした。これは、若年層やスポーツ選手のメンタルヘルス問題が顕在化している現代において非常にアクチュアルな表現だと言えるでしょう。

その上で『THE FIRST SLAM DUNK』が非凡な映画となっている理由の一つは、「現在」の描写をすべてバスケットの試合に集約させている点にあります。回想シーンでどれだけ重く苦しい過去や問題を描いたとしても、それに対する回答、解決、成長は、すべて言葉ではなくコート上で躍動する身体表現で描かれる。それが爽快な映画的快感につながっているのです。

本作の試合と回想が交互に描かれる構成について「白熱する試合の流れが途切れてしまう」という批判もあるようですが、この構成自体が「何度壁にぶつかっても乗り越えよう」「ひとりじゃない」というメッセージであり、ゾーンプレスという分厚い壁のようなディフェンスをする山王工業というチームとの試合を描く意義の反復にもなっているのです。

そして、回想シーンと試合シーンの両方ともに繊細な描写と演技を積み重ねながら、徹底的に無駄なものを描かないストイックな切り取り方は素晴らしいとしか言いようがありません。初見の観客が各キャラクターを理解する手助けをしながら、既存ファンには意外な事実を含む新規情報を提供し、それらが宮城リョータを主人公とするメインプロットに集まっていく。この緻密な構成にも驚くばかりです。

例えば、兄・ソータが着ていた服を思い出してみてください。赤と黒、つまり「湘北の色」です。リョータは兄の最期としてこのカラーリングを記憶していたからこそ、無意識的に湘北高校入学を選んだのではないかという考察ができるのです。原作では「安西先生の存在」が湘北入学の決め手だったことがスカウトに失敗した他校の監督から説明されていましたが、本作は「兄と再会したい深層心理」と「シングルマザー家庭の経済状況」が影響した可能性も匂わせています。

そんな湘北高校に入学した宮城リョータは、かつて兄の面影を見た三井寿と再会します。しかし、三井は膝を痛めて(劇中、この描写もしっかりと用意されています)バスケを辞め、その無念をリョータにぶつけます。この事件を通してリョータは兄の喪失を再び経験したとも言えるでしょう。リョータは言葉にならない悔しさと憤りを覚え、それゆえに三井ただ一人に狙いを絞って立ち向かいます(それ以前の「負けたら坊主な」シーンで、三井と宮城はともにお互いを思い出していることが目の演技で表現されています。本当に細かい!)。

他にも、かつて宮城のプレイスタイルを叱った赤木は、試合後のロッカールームで一個上の先輩と衝突する中でリョータのパスを認めていることを明かし、宮城の意識に変化をもたらします。流川との初めての会話というメタギャグを交えたシーンも、のちのアメリカ挑戦への布石となっています。

さらには、ベンチからコートに戻ってきた桜木に対し、「問題児」と呼ばれていたリョータが「待ってたぞ問題児」と声をかけて励ます場面も白眉。かつて三井に兄を見たリョータが、桜木を弟のように思いやるという、主人公としての成長が見て取れる美しいシーンの一つです。

そしてそれらの積み重ねが結実するのが、かつて赤木から「声を出せ」「喋れ」と練習中に叱られていたリョータが、試合終盤にチームメイトを呼んで「俺たちならできる」と声をかけ、ラスト1分の逆転劇につながる指示を出すシーンです。原作ではなぜあのようなプレイにつながったのか明らかにされていませんでしたが、今作ではそれが「宮城が新たなキャプテンになった証拠」として捕捉されています。

映画を思い出してつい熱くなってしまいましたが、このように宮城リョータ以外のキャラクターを深掘りするシーンも、実はそのすべてがリョータの成長につながっているわけです。本作で初めて『SLAM DUNK』に触れる観客にも往年のファンにも、最高の体験を届けようとする強い意志と構成力には、改めて舌を巻くばかりです。

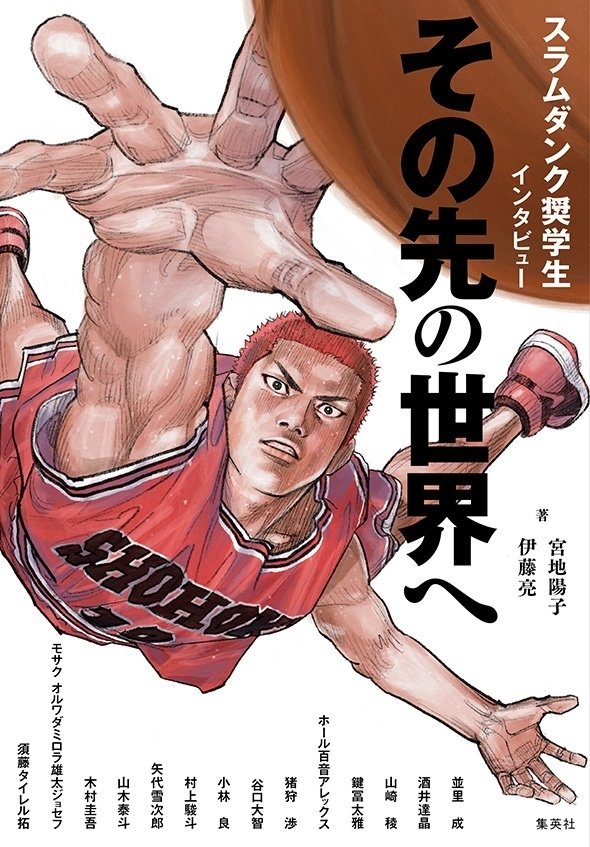

そして最後のアメリカ挑戦シーンにも言及しておきましょう。この展開は原作ファンにとって最大のサプライズであり、NBAで日本人選手が活躍できるようになったバスケを取り巻く時代の変化を反映させたもの。そしてもちろん、井上雄彦氏が主催するアメリカ留学支援「スラムダンク奨学金」の活動を踏まえたものでもあるでしょう。

記者にインタビューされた後、再び宮城とプレイできることが嬉しそうな沢北の目線にも注目ですが、もう一つ見逃せないのが、リョータが履いているバッシュが赤と黒「湘北の色」であること。

そう、リョータはアメリカでも”彼ら”と共に戦っているのです。どんなに心臓バクバクでも、精一杯平気なフリをして。

第2層:「震災以降の日本とアメリカ」

言うまでもなく、2011年3月11日の東日本大震災は日本のカルチャーに大きく影響を与えた未曾有の大災害でした。

テレビドラマ『あまちゃん』や「震災(後)文学」と呼ばれる作品群のような直接的に震災を描いたもの以外にも、『ヱヴァンゲリオン新劇場版:Q』や『君の名は。』『シン・ゴジラ』など、間接的に3.11を描いたと思われる作品は枚挙に暇がありません。

そして『THE FIRST SLAM DUNK』もそうした作品の一つとして捉えることが可能です。

本作で何度も繰り返されるのは、海の描写。ファーストカットからして、空からひとつなぎで描かれる沖縄とその海であり、続くソータとリョータの練習シーンでもほとんど常に海が見えています。神奈川に引っ越してもやはりそこには海があり、団地からも海を見ることができます。沖縄に帰った高校生のリョータが大声を上げて泣く場所も、新たな決意を静かに抱くのもやはり海。母がリョータからの手紙を読み上げるのも、海に転がった流木の上。

言わずもがな、そこから感じられるのは、海から帰ってこなかった長男・ソータの気配であり、彼への未練です。リョータは兄と同じ背番号を背負い、同じコンバースのバッシュを履き、リストバンドを腕に巻きます。兄を失って間もない幼少期のリョータがミニバスで打ちのめされた相手チームの名前は「BIG WAVE」……。

そして母も、誕生日にリョータと向き合い、玄関に帰ってきたソータの幻を見るまで、まるで喪服かのように黒い服を着続けています。

あの日「おかえり」が言えなかった、海から帰ってこない大切なひとを思いながら。

そして、山王戦の試合終了直後、歓喜の輪の中でリョータは兄を感じたかのように天を見上げます。そしてその視線は、神奈川の空と海につながり、リョータと母はぎこちない再会のシーンが始まります。

リョータはかつて三井たち不良グループに呼び出されたときのように手をポケットに入れ、母はやはりぎこちない仕草でリョータに触れ「おかえり」と告げます。そのとき、リョータは兄の存在を感じたかのように海を眺め、ポケットから兄のリストバンドを取り出して母に手渡します。驚いた母は、やはり海を眺めて、またリョータと向き合います。

インターハイへの出発前日、ソータとリョータの誕生日の夜。かつて「ソーちゃんは遠い島で暮らしてる」と言っていた妹は、いつの間にか兄の死を受け入れており、そのことにリョータと母はビクッと反応します。その上で妹はソータの写真を飾ることを提案しました。忘れないように、と。

そんな妹に遅れて数日後。リョータと母の再会は、二人がソータの死を受け入れる瞬間へとつながりました。

そしてそれは、90年代を舞台とした劇中の海が、2011年3月11日を通過して、2022年とつながるかのような瞬間でもありました。

そしてもう一つ、「日本とアメリカ」も『THE FIRST SLAM DUNK』を語る上で避けて通ることができないテーマであり仄めかしです。

再び本作のファーストカット。そこに描かれていたのは、米軍基地問題で今も揺れ続ける沖縄・辺野古です。

さらにソータとリョータの秘密基地は、おそらく沖縄戦で使われたであろう防空壕でしょう。そして沖縄に帰ってきたリョータが秘密基地で手に取った飛行機は、1940年代ごろの戦闘機のようにも見えます。

また、宮城家が沖縄を離れて引っ越した神奈川にもやはり米軍基地が存在しており、その新住居である「辻堂団地」はもともと「在日米海軍辻堂演習場」だった場所に建てられています。

2022団地映画まとめ

— 公団ウォーカー 照井啓太 (@codanwalker) December 14, 2022

①雨を告げる漂流団地

ひばりが丘団地

②ぼくらのよあけ

阿佐ヶ谷住宅

③THE FIRST SLAM DUNK

辻堂団地←NEW!#スラムダンク pic.twitter.com/qbPwYxfe7k

これらは偶然ではないでしょう。

ですが、そこにあるのはあくまで仄めかし。『SLAM DUNK』としての本筋から逸れた”説教”になることはありません。

あくまで自然に日本のバスケットボールが持つ「戦争と占領の傷跡としての側面」と「平和友好と多様性の受け入れとしての側面」の両方を示唆する、優れたストーリーテリングであり設定であり演出だと感じました。

第3層:『SLAM DUNK』を愛し『THE FIRST SLAM DUNK』を受け入れられないファンへも向けた「ありがとう」

さて、いよいよ最後の項です。

『新世紀エヴァンゲリオン』の劇中でエヴァに乗るという行為が『エヴァ』という作品を作ることとイコールであったように、映画『インセプション』のインセプションが映画作りそのものと同義だったように、優れた作品が創作そのものへの自己言及となることは決して珍しくありません。ましてやビッグタイトルの続編、リメイク、リブートならばなおさらです。

そして、筆者が本作『THE FIRST SLAM DUNK』から読み取れた最も深いレベルのテーマが、「『SLAM DUNK』論」としての映画です。

もちろん、井上雄彦氏がこのようにハッキリと意図して本作を作ったかどうかはわかるわけがありません。しかし決して荒唐無稽な妄想ではなく、そのヒントは劇中にはっきり描かれています。

まずはオープニング映像に目を向けてみましょう。紙に手書きの鉛筆画で湘北高校のキャラクターが一人ずつ描かれ、続いて山王工業が登場。彼らに色がつき、そして3DCGになってコートへ向かって行きます。

続いて、ラストのアメリカでの試合シーンを思い出してみてください。山王戦の頃よりも体格が良くなって肌の色も日焼けした宮城リョータは、カメラに向かってドリブルで突っ込んできて、その最後に白黒の線画に戻ります。

このオープニングとエンディングを線画でつなげる演出は、漫画『SLAM DUNK』がそのまま動き出すという本作の映像面でのアプローチの表明であると同時に、漫画家としての矜持の表明、そして「これは井上雄彦が紙に描いた絵から始まった、フィクション『SLAM DUNK』です」という第四の壁を超えた作品への自己言及でもあります(2021年の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のクライマックスで主人公・碇シンジが彩色後のセルから無彩色の線画に、そして山吹色の用紙に描かれた原画になって存在が消えてしまいそうになるシーンと同様の演出でもあると言えます)。

そしてこうした自己言及型の作品は、特定のキャラクターに作者や視聴者、あるいは作品そのものが投影されているものですが、本作にもやはりそうしたキャラクターが存在しています。

そのキャラクターとは、本作の主人公である宮城家の面々。「意識的にしろ無意識的にしろ、宮城家の面々はSLAM DUNK論を託されたキャラクターでもある」と解釈することで、本作をさらに違う角度から楽しむことができるでしょう。

対称関係は、おそらく次のとおり。

宮城ソータ=『SLAM DUNK』

宮城リョータ=『THE FIRST SLAM DUNK』(現在の井上雄彦)

宮城カオル(母)=『SLAM DUNK』ファン(『THE FIRST SLAM DUNK』を受け入れられないファン)

宮城アンナ(妹)=『SLAM DUNK』新規ファン(『THE FIRST SLAM DUNK』を受け入れられるファン)

父=『SLAM DUNK』連載時の井上雄彦

宮城ソータは中学生時点で、高校時代の宮城リョータと並ぶ長身であり、バスケにおいても天才的な才能の持ち主であることが劇中の描写で示唆されています。これは第1層の項目で引用した井上氏のインタビューで言及されていた「連載当時に井上雄彦がシンクロできた天才」と合致します。そして繰り返しとなりますが、ソータの服は赤と黒「湘北の色」=『SLAM DUNK』を象徴するカラーリングです。

宮城カオル(母)=『SLAM DUNK』ファンは、そんなソータ=『SLAM DUNK』を忘れられず、リョータ=『THE FIRST SLAM DUNK』の試合を観ても、ソータが活躍していた姿を思い出してしまいます。

宮城リョータ=『THE FIRST SLAM DUNK』は、兄ソータ=伝説化している『SLAM DUNK』ほど上手くバスケができず苦悩(=制作に苦労)しますが、兄を目指してバスケを続けます。しかし、ソータに対する最後の言葉への後悔が拭えません。これには井上雄彦氏が抱え続けていた『SLAM DUNK』の終わらせ方へのアンビバレントな心残りが反映されていることが想像できます。

割と予測しない形で終わってるじゃないですか。自分としては物語的にはああいう形で終わりたくて、思った通りに終わったんです。でも、世の中的には驚きをもって、人によっては悲しまれた人もいらっしゃったと思うんです。やり切ったという気持ちが大きいんですけど、その一方で悲しませた、そういう人もいたなっていう気持ちがあった。

ですが、リョータ=『THE FIRST SLAM DUNK』は仲間たちを得て成長。彼は「母上様」へ宛てた手紙のなかで、ソータへの想いと、ソータがいない世界でバスケだけが支えだったことを告白します。そして、上手に自分=『THE FIRST SLAM DUNK』を受け入れられない母=『SLAM DUNK』ファンに対して「(バスケを)続けさせてくれてありがとう」とはっきり感謝の気持ちを伝えます。

その感謝が、本作のピークとも言える2度目のゾーンプレス突破直前、兄ソータ=『SLAM DUNK』がかつてできなかった、母=『SLAM DUNK』ファンに寄り添って抱きしめるという感動的なシーンにつながるのです。

「(バスケを)続けさせてくれてありがとう」。

話は『SLAM DUNK』連載時に遡ります。当時は「バスケ漫画はヒットしない」というジンクスがあり、『SLAM DUNK』は人気が低迷した場合いつでも人気が見込めるヤンキー漫画に舵を切れるように作られていました(序盤の展開〜バスケ部襲撃事件を読めば一目瞭然でしょう)。しかし、結果として読者に支えられて人気が安定したことから、『SLAM DUNK』は三井の「バスケがしたいです」という言葉とともにバスケ漫画に戻ることができ、日本におけるバスケットボール受容を一変させるほどの一大ムーブメントへと成長するまでになりました。

つまり「(バスケを)続けさせてくれてありがとう」とは、「『SLAM DUNK』をバスケ漫画でいさせてくれてありがとう」という、井上氏からファンへ宛てた感謝の言葉そのものでもあるのです。

その手紙には「ミニバスの試合を観にきてくれてうれしかった」という言葉もありました。それは同時に山王戦を見にきた母=たとえ複雑な思いを抱えていても『THE FIRST SLAM DUNK』を観にきてくれたすべての観客へのメッセージでもあるでしょう。

山王戦の試合終了後=映画(ほぼ)終了後、リョータ=『THE FIRST SLAM DUNK』は母=『SLAM DUNK』ファンに対して、兄ソータ=『SLAM DUNK』のリストバンドを渡します。

「あなたの心の中にある『SLAM DUNK』をお返しします」。

そして、リョータは湘北とソータの色である赤と黒のバッシュを履いて、アメリカへと羽ばたきます。

エンドロール後のラストシーン、宮城家のリビングにはソータの思い出が飾られていました。

『SLAM DUNK』への思い入れの強さゆえに『THE FIRST SLAM DUNK』を受け入れられないファンも少なくはないでしょう。

しかし、『THE FIRST SLAM DUNK』は、そんなファンをも抱きしめ、感謝の気持ちを伝える。優しさと感謝に満ちた映画でもあるのです。

(照沼健太)

『THE FIRST SLAM DUNK』大傑作でした。 pic.twitter.com/UcKBczUfIu

— 照沼健太 (@TeKe0824) December 3, 2022

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、今後の記事作成のために使わせていただきます。何卒よろしくお願いします。